لا أريد أن أقارن سِفراً حكائياً توارثته الأجيال في الشرق والغرب مثل “ألف ليلة وليلة” برواية كاتب شاب، ولا أرى ضرورة للتأكيد على أن القتل له دائماً ما يبرره، على القل في ضمائر القاتلين، تماماً مثلما يجد دائماً من يحكيه، كأن القص لا يعمل – منذ الأزل وربما إلى الأبد- إلا في القتل، كأنه – وهو فعل هدم بامتياز- أفضل ما يمكن أن يتوارثه الناس، شفاهياً وكتابياً، ليس هناك فارق كبير بين شهريار المطعون في شرفه من زوجة خائنة، وبطل هدوء القتلة الذي يكتب شعراً بيد ويمارس القتل بالأخرى، جامعاً بين حقيقتين كأنهما جسد واحد، منذ “ألف ليلة وليلة” وحتى “ليل” – اسم أحد أبطال الرواية – كأن القتل هو الشقيق الأكبر للقول، الذي لابد أن يولد ويحدث أولاً لكي يجد الشقيق الأصغر حكاية يُبرر بها هزائمه، التي سوف تقوده إلى القبر ذات يوم، بعدما يكون قد ملأ الدنيا بقصة قاتل.

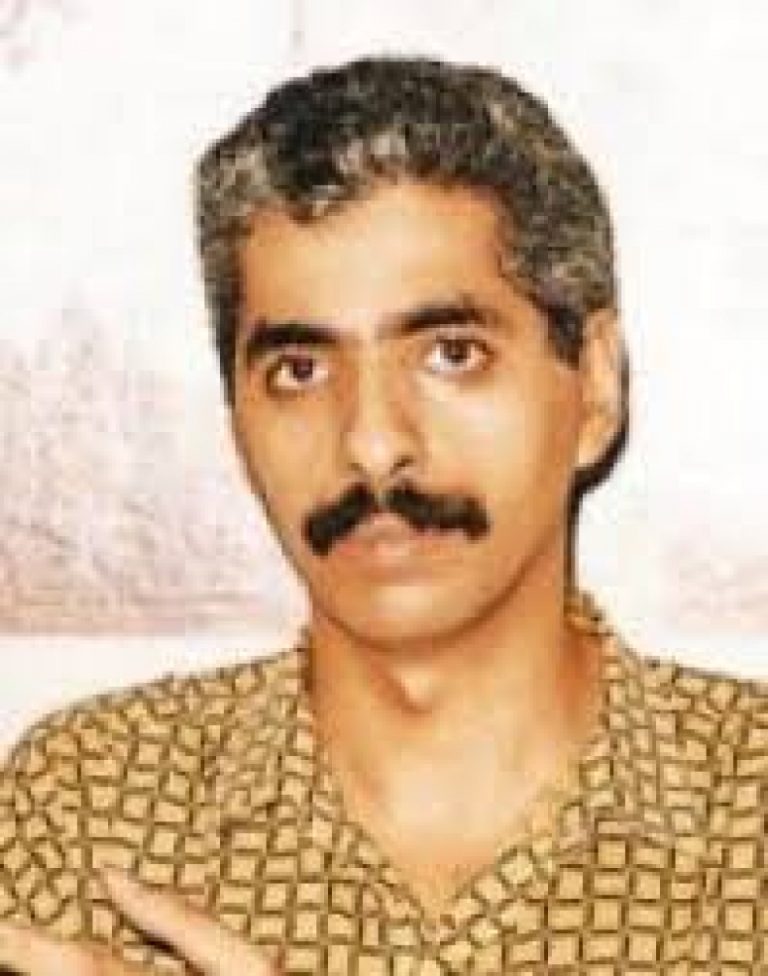

يوفر الكاتب روايته الصادرة عن دار ميريت بالقاهرة – والتي يُهديها إلى الشاعر المصري فارس خضر – لعددٍ من الشخصيات واللحظات المُدهشة إلى حد البؤس، وإلى حد إثارة السؤال : لماذا يختار كاتب متانق، لغة وفصاحة وأسلوباً، أن يحكي قصة قاتل يستعذب القتل، كأنه طعامه المفضل، ولماذا يكون هذا القاتل شاعراً يحكي عن مشاريع الجُثث التي تتحرك بين الشوارع مختبأة خلف أشباحها، وينهي مهمته مع ضحاياه بكتابة بيت من الشعر بجوار القتلى، كأنهم أطلاله، وكأنه الشاعر العربي القديم قد بُعث من جديد، بعدما تبدّل العالم، وأصبحنا جميعاً مشاريع أطلال تسيل منها الدماء، في مخيلة طارق إمام، من”جابر” إلى “ليل” إلى السارد – سالم- الذي يعمل موظفاً في هيئة التعداد السكاني، كلهم قتلة ومشاريع جثث في الوقت نفسه، لم يكن لهم أن يولدوا ويقتلوا ويموتوا، إلا بإرادة كاتب مُغامر.

ليس غريباً أبداً أن تكون الرواية المُهداة إلى شاعر والمكتوبة عن “آخر” مرصعة بالشعر، وأنا هنا أقصد جهد الكاتب وفضيلة لغته المدهشة، والذي يُعلن عن نفسه صراحة منذ السطر الأول: ” تبدو القاهرة لمن لا يعرفها مدينة شديدة الضخامة ، غير أن القتلة فقط- وهُم حالمون بالضرورة – يُدركون أن ذلك غير صحيح”، هنا كاتب يعرف أن سلاحه هو اللغة، في رواية اسمها “هدوء القتلة”، هنا كاتب يعلق مصير روايته على كلمة، مثلما يتعلق مصير أبطاله على طعنة، القتل لا يزال في هذه الرواية هو الشقيق الأكبر للقول، وكلما صفت اللغة التي تحكي، ازداد صفاء لون الدم القاني، الذي يكتب به بطل الرواية أبياته الشعرية القليلة بجوار ضحاياه، في مذبحة تبدو بلا نهاية، رغم أن كاتبها يقذف بها في وجوهنا عبر 112 صفحة فقط، لم ينس خلالها أن تكون لغته شاعرية ومُدماة إلى أقصى حدّ، منذ افتتحها ببيت ابن الفارض : وخُذ بقية ما أبقيت من رمق، لا خير في الحب إن أبقى على المُهج، وحتى آخر سطر فيها.

تتأنق لغة طارق إمام في أعماله الأخرى، التي تدور حول الموت بدرجات متفاوتة، فمنذ” طيور جديد لم يفُسدها الهواء” و”شارع آخر لكائن” – وهما مجموعتاه القصصيتان – مروراً برواية “شريعة القطة” ووصولاً إلى “الأرملة تكتب الخطابات سراً” – روايته الصادرة مؤخراً عن دار العين بالقاهرة – لا يزال مُمسكاً بفصاحته كأنها لعبته الأخيرة، آخذاً قارئه إلى أرض الشعر، رغم أنه لا يزال يُحافظ على قاعدة روائية راسخة منذ جيل الستينيات وحتى الآن، وهي استخدام الفصحى في السرد واستخدام العامية في الحوار بين الشخصيات، ربما لأنه لا يجري وراء الواقع التاريخي الذي يصوره البعضُ كمرآة، والذي يضفي على لغة رواياته مسحة من الخفة، إلا أنه يستخدم المحكية بحذر بالغ، يبدو متناغماً مع رؤيته للعالم، فلا هو يهجر الواقع التاريخي كلياً، ولا هو يعتمد عليه كل الاعتماد، وإد تبدو العامية مناسبة للقتلة تبدو الفصحى أيضاً مكافئة للخيال، الذي يدفع شاباً إلى حافة الجنون، ويكون دور الكاتب هنا هو تنظيم صراع هذا القاتل مع كفين في جسده، اليمنى تقتل بخفة، ربما لكي تتفرغ اليسرى لخلق الشعر، تماماً مثلما كان شهريار الحكايات يفعل مع شهرزادها، يوقف السياف على الباب كل ليلة بانتظار أمرٍ ذبحها، فيما أنقذت الحكايات الفتاة المثقفة من ضربة هذا السياف.

الرواية تتخاطفها منذ العنوان عدة ثنائيات ضدية: ” هدوء” و”قتلة”، “سلمى” و”هناء” ، “ليل” و”السارد” ، “اليد اليمنى” التي تقتل و”اليسرى” التي تكتب الشعر، “القاهرة” والمدينة الساحلية”، “الأحلام” و”اليقظة”، وطبعاً”الخير” و”الشر” اللذين يجتمعان في هذه الرواية أكثر من غيرهما، رغم أن الشر أكثر الحضور طزاجة، وأكثرهم عفوية والتباساً، لا تنس أن الشر هو السائد في السرد القصصي الحديث، لدرجة أن كاتباً أميركياً كبيراً بحجم “بول أوستر” تخصص فيه، واستطاع أن يجعل من شخصيتي” القاتل المأجور” و”التحري الخاص” جذريتين في الثقافة الأميركية الجديدة، ولا تنس أن طارق إمام ربما لم ير قاتلاً مأجوراً من قبل، لكنه اجتهد في البحث عنه على الأقل، وسط هذا الكم الهائل من الثنائيات الضدية، بين قاهرة العشوائيات التي يتحرك فيها البطل وقاهرة الأغنياء، التي تبدو شاحبة وضبابية طوال الرواية، والتي تبدو غافلة عن الزمن الذي تحكي فيه، رغم أنها تحدده بين السطور بأنه بعد 60 عاماً بالضبط من العام 1946، وتبدو غافلة عن الواقع الذي تصطاد منه اللحظات الخاطفة لتهدي لنا قاتلاً كل عدة صفحات، دون أن يغفل السارد عن تبرير حالة القتل التي أصابته، بأنه ورث عن جده هذا المرض، والذي أنجب للبشرية ذرية من القتلة المتوحدين، يحكي لنا السارد عن جده قائلاً:

ترك الرجل مخطوطه الدموي المقدس، كتابه الذي ظنه ذات يوم سرياً.. كما ترك نسلاً كثيراً في أرجاء المدينة، أبناءً وأحفاداً يحملون وجهه، عينيه الملونتين وصوته المبحوح.. جميعهم قتلة متوحدون، غارقون في منامات خطرة مثله، لا يرون وجه الله سوى بعيون مغلقة .. وقد عرفت دائماً – دون أن أحتاج لجهدٍ كبير – أنني واحد من هؤلاء”.

الذات في هذه الرواية إذن مضطربة ومهددة وملعونة ومنقسمة على نفسها، هشة إلى أقصى الحدود، ومفضوحة رغم كل إدعاءاتها، الذات هنا قادرة على إثارة التعاطف الغامض معها رغم ذلك، عن نفسي التمست لها بعض الأعذار، رأيت أنها طفلة، تقتل لكنها تغرق “في شبر ميه”، يكفي أنها مهتزة، وانطوائية، وأنا أكثر من يتعاطف مع الأنطوائيين، الذات هنا خُدعة أكثر منها متعة، تشبه الواقع لكنها لا تصفه، تصنع أسطورة دموية تدور في القاع، موظف صغير في هيئة التعداد، لا ينتظر منه أن يكون قاتلاً، يمشي في الشوارع، ولا يرى إلا مواكب المُقعدين على الكراسي المُتحركة، يحكي قصة المانيكانات الرجال الذين فاجأوا العابرين ذات مرة وهم يعبرون بسيقان من البلاستيك أمام السيارات، البطل هنا لا يقيم حواراً طويلاً وواقعياً إلا مع فتاة منتقبة تقف في محل لبيع الورود، تنهره لأنه يدخن بالقرب منها، ومع سائق تاكسي يرفض طوال الطريق أن يغافله الراكب ليفتح الشباك، الذات هنا – ورغم كل هذا الفشل الاجتماعي – سرعان ما تعود إلى القتل بعد دقائق، كأنها لا تنتصر إلا بالدم، كأن معاركها كلها في ذلك الجانب الأسطوري الذي لا يراه بوضوح إلا كاتبه، المجتهد في وصف معاركه، خصوصاً مع أحبهم، والذين أصبحوا لهذا السبب من ألد أعدائه.

لا يكفي أن أقول إنها ذات مريضة ، يُحملها الكاتب فوق ما تحتمل، أخشى أن أقول إنها تشبهنا إلى حد مُريع، وأن اختيار القاهرة مكاناً لنموها وتحركها وجرائمها يعد اختياراً مفضوحاً وواقعياً في آن، على عكس ما يظن الكثيرون.

ليست مصادفة أن تكون للكاتب رواية تحكي عن أرملة تواجه موتها بكتابة الخطابات العاطفية، وأخرى تحكي عن قاتل ينتهي من عمله الإجرامي بكتابة قصيدة، لا تصدق أن الكاتب يكمن في الأسلوب، لأنه ينتمي إلى شخوصه أكثر، بالمعنى الذي يجعل الكاتب يستضيف كأشباح في “الأرملة” ويستضيف النساء مقتولة ومدماة في “هدوء القتلة”، الموت هو القص بصورة ما عند هذا الكاتب ، وإذ صح التعبير نستطيع أن نقول إن الكيفية التي يواجه بها البشر موتهم هي التي تدفع الكاتب إلى الحكي، كأنه يحرّك موته قليلاً إلى الأمام، هنا رجل يكتب القصائد على الأجساد الميتة، وهناك امرأة تكتب الخطابات الملتهبة لأجساد ساخنة، ليست مُصادفة أن تأتي الأشباح وتعود بين الروايتين، كأنها تدور على قدميْها في الليل، تدخل وتخرج عدة مرات، من بيت الأرملة في ميدنة صغيرة، إلى مقر هيئة التعداد بالقاهرة، ومن مشهد الأرملة التي ترتمي في أحضان رجل المقابر، إلى مشهد الفتاة التي تبيع الورد، والتي يحلم أن يمارس الجنس معها، وأن المارة يشاهدونهما عبر الزجاج الغارق في مياه دافقة، ليس مُصادفة أن نرى كل هذه الأهوال في رواية لا تزال حريصة على إخفاء واقعها التاريخي، بينما تبدو غارقة في تفاصيله العدمية، كأنها تختبئ منه في الكوابيس.

يخطو طارق إمام في روايته الجديدة خطوة أبعد، تبدو حكايته أكثر إحكاماً، وأرملته أوضح في مشاعرها، كأن هدوء القتلة هي المقدمة الطبيعية لرواية الأرملة، وكأنه يقترب أكثر من الرض، من الحكايات الإنسانية التي تحتاج إلى قدرٍ كافٍ من البساطة، البشر في الأرملة أكثر وضوحاً في حركاتهم وحضورهم الاجتماعي وسلوكياتهم الأقرب إلى الواقعية، ربما لأننا في هدوء القتلة مع مجموعة من المرضى الجاهزين لتدمير العالم، بينما تمسح النساء الكثيرات جداً في رواية الأرملة العمل كله بقدر من النعومة الآسرة، يجعل الرجال لا يظهرون إلا كأشباح، بعدما كانوا قد دمَّروا أنفسِهم في رواية سابقة، ربما كان اسمها “هدوء القتلة”.