د. خالد عاشور

يُلقي هذا الكتيب الصغير مزيداً من الضوء على علاقة قائمة وقديمة بين الأدب والفلسفة، وهي علاقة من حيث طبيعتها وحدودها علاقة إشكالية منذ العصر الإغريقي وحتى عصرنا هذا.

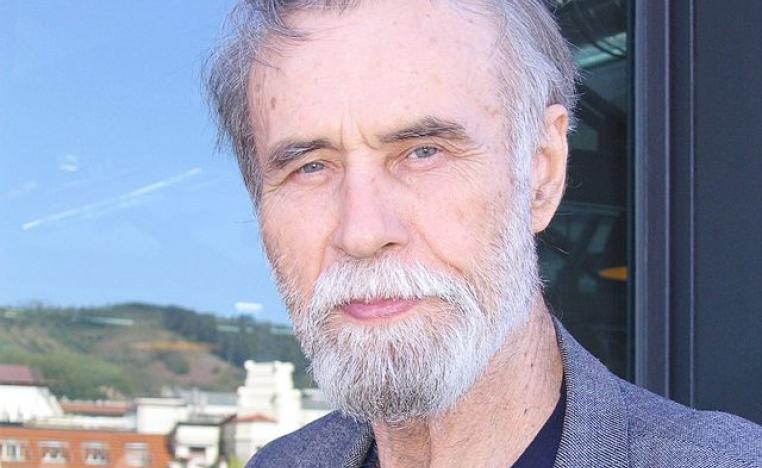

والكتيب في أصله حوار تليفزيوني أداره الفيلسوف البريطاني الشهير مقدم البرامج بريان ماغي مع الروائية الفيلسوفة الراحلة آيريس مردوخ (1919-1999) . ومردوخ لمن لا يعرفها هي روائية وفيلسوفة وأستاذة جامعية بريطانية عرفت برواياتها السيكولوجية التي تحتوي على عناصر فلسفية مشوبة بنكهة هزلية، فازت روايتها (البحر البحر The Sea The Sea ) بجائزة البوكر لعام 1978 واختيرت روايتها الأولى (تحت الشبكة Under the Net) في عام 1998 كواحدة من أفضل مائة رواية إنجليزية في القرن العشرين ، كما صنفتها مجلة التايمز في المرتبة الثانية عشرة من قائمة تضم خمسين من أعظم الكاتبات البريطانيات منذ عام 1945

ولأن مردوخ واحدة من القلائل الذين انغمسوا في الكتابة الأدبية والفلسفية على المستوى المهني فهي أقدر في نظر محاورها بريان ماغي على تشخيص الفروق الدقيقة بين الكتابة الأدبية والفلسفية .

يقف محاورها قليلاً عند مواطن الاتفاق بين الحقلين ويشير لمردوخ إلى مفهوم الحقيقة كجوهر اهتمام كل منهما، فتقول مردوخ: “هما في نهاية المطاف فعاليتان تسعيان للبحث عن الحقيقة والكشف عنها، وبهذا المعنى هما فعاليتان إدراكيتان تبغيان الحصول على توضيحات محددة . الفن هو نمط آخر من الإدراك“

غير أن مفهوم الحقيقة في الفلسفة يختلف عنه في الأدب :

“اختبار الحقيقة في الفلسفة مسألة بالغة الصعوبة بسبب صعوبة الموضوعات الفلسفية، أما اختبار الحقيقة في الأدب فقد يكون موضوعاً صعباً بسبب سهولة التعاطي مع الموضوعات الأدبية بشكل من الأشكال !! نحن كلنا نشعر بأننا نفهم الفن أو الكثير منه في أقل الاحتمالات، وحتى عندما يكون الفن موغلاً في الغموض فيمكن أن يتسبب في تخدير ملكاتنا النقدية لأننا في الأصل كائنات مصممة لتقبل تأثيرات الانسحار بالفتنة والجمال والحسية المباشرة“ .

أما نقاط التمايز بين الحقلين المثيرين فتتوقف آيريس مردوخ عند نقطة بالغة الأهمية وهي اللغة وكيفية استخدامها في كليهما:

“اللغة في الرواية تستخدم بطريقة مراوغة للغاية تبعاً لطبيعة العمل الروائي وطوله أو قصره، لذا ليس ثمة أسلوب أدبي وحيد متفرد أو مثالي على الرغم من قناعتنا بوجود كتابة جيدة أو سيئة“

والأمر ليس كذلك في الفلسفة . لذا تميل مردوخ وفقاً لهذا إلى تصنيف عدد من المفكرين المحسوبين على حقل الفلسفة على أنهم أدباء وليسوا فلاسفة مثل نيتشة وكيركغارد؛ ذلك لأنهم ابتعدوا عن الأسلوب الفلسفي المثالي الذي يمتلك خصائصه المعلومة في الوضوح والصرامة، ذلك الأسلوب المقتصد البعيد عن السمات الأنوية والمتسم بوضوح صارم بعيد عن الملاعبات اللغوية.

وهي لا تتشدد في أن يحافظ الفيلسوف في كتابته على نوع من الحضور الشخصي في أعماله على نحو ما يفعل هيوم وفيتغنشتاين، لكنه في الوقت ذاته هو يتحدث “بصوت محدد بارد واضح يمكن تمييزه متى ما وجد نفسه يتصدى لمعالجة واحدة من المعضلات الجوهرية في عمله الفلسفي“.

وفي إطار تلك المقارنة بين اللغة هنا وهناك تختص مردوخ الشعر بنوع تمييز من بين الأنواع الأدبية الأخرى اتصالاً بالفلسفة أو بضبط الصوت الذاتي كما تسميه هي:

“بل حتى يمكن للمرء إقامة نوع من التماثل بين الفلسفة والشعر الذي أراه أصعب أشكال الكتابة الأدبية وأكثرها تطلباً ومشقة: يتطلب الاثنان ضغطاً وتنقية للعبارات المكتوبة التي تبغي إدماج الفكر في اللغة وبطريقة محددة وشاقة للغاية“.

الفرق في نظرها يظل في المراوغة والتعمية ومساحة الحرية التي يتركها الأديب عمداً للقاريء لكي تكون ملعباً خاصاً له يستطيع فيها إعادة تشكيل رؤيته الشخصية:

“أما الفيلسوف فلا يمكن (والأصح أن أقول لا ينبغي) أن يترك أية مساحة للقاريء لكي لا يتيح له إعادة تشكيل العمل الفلسفي كيفما تقوده رغباته“.

لكن ألا يمكن النظر إلى بعض الأعمال الفلسفية علي أنها قطع فنية في الوقت ذاته كالندوة الأفلاطونية (Symposium) مثلاً وبعض أعمال نيتشه وكيركغارد ؟

تقول مردوخ: “مثل هذه الأعمال تبقي حالات استثنائية غير قياسية، والحق أننا لا يمكن أن نقرأ الندوة الأفلاطونية ونفهم متبنياتها الفلسفية إلا بمعونة الإرشاد الذي تجود به الأعمال الفلسفية الأخري لأفلاطون”.

وهنا يجرُّ بريان ضيفته بذكاء في حواره إلي أن تقدم تعريفاً للأدب، تعريف إيجاب يردّ علي سؤال ما هو الأدب؟ وليس تعريفاً بالسلب مقارنة مع الفلسفة؛ فتقدم تعريفاً مهماً للأدب لعله يكون محط نقاش ين الأدباء والنقاد:

“يمكن القول إن الأدب هو الشكل الفني الذي يوظف الكلمات، وعلي هذا الأساس يمكن للكتابة الصحفية أن تكون أدباً إذا ما راعت بعض الاعتبارات الفنية، كما يمكن للكتابات الأكاديمية أن تكون أدباً. الأدب حقل واسع الأطياف وشاسع المديات، بينما الفلسفة أصغر من الأدب من حيث الأطياف والمديات المبتغاة”.

وودت لو أن بريان ماغي مضي معها في مناقشة أمر هذا التعريف في سؤاله التالي، لكنه انحرف إلي أمر آخر يخص الفلسفة وليس الأدب. إلا أن مردوخ عادت مرة أخري لأمر هذا التعريف في ثنايا إجاباتها التالية فتحدثت عما سمته الدافع الجوهري وراء كل خلق أدبي أو فني (مهما تباينت الأشكال) وهو:

“الرغبة الدفينة لهزيمة الفوضي السائدة في العالم والحصول علي جرعة من البهجة والمتعة المقترنتين بكل عملية خلق لأشكال أدبية توظف حكايات ووقائع كانت ستبدو من غير المعالجة الفنية لها محض كتلة من الأنقاض لا تبعث علي أي نوع من الإحساس بالمتعة”

ولعل مسألة الدافع هذه وشرحها السالف من قبل مردوخ هي التي جعلتها تعتقد في أن التأثير الأكبر في الناس يفوز به الأدب وليس الفلسفة، وأن الفلسفة برغم تأثيرها الهائل فينا فإن القليل وحسب من الفلاسفة هم من خلقوا ذلك التأثير :

“يمكن إجمال الحكاية في العبارة التالية: الأدب يوفر المتعة ويفعل الكثير من الأمور، أما الفلسفة فتفعل أمراً واحداً فحسب”.

يتوقف بريان ماغي مع آيريس مردوخ بعد نقاط التمايز ونقاط الاتفاق بين الفلسفة والأدب عند نقاط تماس بينهما مثل النزعة العدائية التي أبداها أفلاطون تجاه الفن وتفسيرها لتلك الروح العدائية من أفلاطون تجاه الفن رغم استخدامه الكثير من الأشكال الفنية في أعماله مثل المحاورات فضلاً عن الكثير من التخييل الروائي في أعماله.

وكان تفسير مردوخ أن أفلاطون كان يكتنز في داخله خوفاً عميقاً من سطوة المشاعر غير العقلانية التي تثيرها الفنون، وقد فضل دوماً الرقابة الصارمة وأراد استبعاد المشتغلين بكل الفنون الدرامية من الدولة المثالية ، كما أبدي خوفاً مماثلاً من الفنان ذاته وشعر أن الفن معاد لكل نزوع ديني مثلما هو معادٍ للفلسفة، وكان الفن في وقته يعد بديلاً أنوياً للانضباط الذي يتطلبه النزوع الديني .

غير أن فيلسوفاً واحداً تراه مردوخ ويراه معها ماغي استثناءً من تلك المثلبة التي وصم بها الفلاسفة دوماً وهو شوبنهاور؛ إذ علي خلاف سواه من الفلاسفة رأي أن الفن قيمة جوهرية أساسية في الحياة الإنسانية مطيحاً بذلك الرؤية الأفلاطونية بشأن الفن.

فبينما رأي أفلاطون أن الفن وسيلة لمنح المتعة الذهنية للجزء الأنوي الأحمق من الروح الإنسانية في حين أن الجزء الأكثر نبلاً من الروح يسعي لمعرفة الواقع من خلال “الأفكار” التي رأي فيها مفاهيم عقلانية كونية أو مصادر للتنوير؛ رأي شوبنهاور أن الفن يسعي حقاً وراء الأفكار ويمكن حمل تلك الأفكار ونقلها للآخرين.

يقول شوبنهاور – كما تنقل عنه مردوخ – إن الفن يزيح قناع أو ضباب الذاتية ويجعلنا نمسك بفيض الحياة في تيارها الهادر ويجعلنا نري العالم الحقيقي من خلال الصدمة المقترنة بأية تجربة جمالية، وهذه حقاً رؤية جذابة وسامية المقام تجاه الفن لأنها تصور الفن بهيئة مسعي أخلاقي وذهني رفيع شبيه بالمسعي الفلسفي من حيث محاولة كشف النقاب عن العالم الحقيقي.

تبدو عبقرية هذا الحوار في قائده بريان ماغي الذي كان يعرف بحق كيف يقود حواره مع آيريس مردوخ إلي مناطق غاية في الأهمية، فهو يقف علي أرضية ثقافية صلبة عمقاً وقراءة لأفكار ضيفته. يتجلي ذلك في بنائه لحواره علي نحو هرمي بارع ينتقل من محور لآخر بشكل رشيق وجذاب.

فبعد أن يتحدث عن مواطن التمايز بين الفلسفة والأدب ومواطن الاتفاق ومواطن التماس، يذهب بنا في حواره إلي موضوع الفلسفة في الأدب خاصة الرواية، وهو موضوع يهم كل مبدع وكاتب روائي.

يقول بريان محاوراً مردوخ: بعض الفلاسفة والمفكرين الضاربين في الشهرة وعلو الشأن مثل فولتير وروسو وجان بول سارتر ممن عرف عنهم صنعتهم الروائية المُجيدة، وفي المقابل ثمة روائيون ملك التأثر بالأفكار الفلسفية عقولهم وأرواحهم علي نحو واضح: تولستوي ودوستوفسكي وبروست؛ الأول عبّر في روايته الحرب والسلام عن فلسفة محددة في التاريخ، والثاني واحد من أعظم الكتاب الوجوديين، والثالث في روايته البحث عن الزمن الضائع يناقش قضايا إشكالية تختص بطبيعة الزمن التي هي إحدي الموضوعات الأثيرة التي تشغل الفلاسفة منذ عهود بعيدة.

وسؤال هذا الملحظ من بريان: ما هو الدور الذي يمكن أن تنهض به الفلسفة في الأدب؟

تجيب مردوخ إجابة صادمة :

“لست أري في العموم أي دور للفلسفة في الأدب، ولست من المنافحين عن هذا الدور وإعلاء شأنه بأي شكل من الأشكال”.

وتفصل هذا الرأي الصادم قائلة:

“يستطيب الناس الحديث عن أشياء من قبيل فلسفة تولستوي؛ غير أن هذا محض حديث عابث يصح إدراجه في خانة سخف الكلام. برناردشو مثال مخيف للكاتب الذي يتلبسه وهم مضلل بأن لديه فلسفة راسخة الأركان، ومن محاسن المصادفات الطيبة أن أفكاره الواهمة تلك لم تأت بأضرار عظمي لأعماله المسرحية”.

وتستأنس مردوخ برأي تي إس إليوت : “ليس من مهمات الشاعر أن يفكر وليس في مستطاع دانتي ولا شكسبير أن يجترحا التفكير” قائلة : “من المؤكد أن يتفاعل الكتاب مع الآراء السائدة في عصورهم، وقد يبلغ الأمر مبلغ رغبتهم في إحداث انعطافات فلسفية مؤثرة؛ لكن قدر الارتقاء الفلسفي الذي قد يظفرون بتحقيقه – هذا لو ظفروا حقاً – غالباً ما يكون ضئيلاً متصاغراً بالمقارنة مع الفلاسفة المتمرسين . أعتقد أن الفلسفة متي ما أقحمت في الأدب فإنها تستحيل دمية يلهو بها الكاتب ويحرفها عن مآلاتها المرجوة لها، ويبدو حقاً طبيعياً للكاتب أن يوظف الفلسفة فيما يكتب؛ فليس ثمة كمال في الأفكار والبراهين الفلسفية دوماً، وقواعد عرض الأفكار – كما نعرف – تختلف مثلما تختلف الوسائل المؤدية لفهم الحقائق السائدة. أبتغي القول بالإجمال عندما يُنظر إلي رواية الأفكار Novel of Ideas بكونها فناً ذا محمولات رديئة فيتوجب حينئذ أن نبحث عن وسيلة أفضل وأقدر للتعبير عن تلك الرواية ، أما إذا أثبتت كونها فناً طيباً رصيناً فإن الأفكار التي تحكي عنها إما أن تكون قد نالت حصة عظيمة من التأويل والتحوير أو أنها صيغت لتبدو محض تأملات مجتزأة رصفت من أجل تدعيم بقية العمل الفني (بالكيفية التي حصلت في أعمال تولستوي) . استمرأ الروائيون العظام في القرن التاسع عشر تمرير الكثير من الملاعبات الفلسفية بالأفكار في أعمالهم الروائية؛ لكن أعمالهم تلك ليست فلسفية خالصة أو حتي في باب الاشتغالات الفلسفية الحِرفية، ومن الطبيعي ألا تكون أعمال الفنانين باعتبارهم نقاداً ومبشرين بفنهم متخمة بالثراء الفلسفي؛ لكنها تبقي في كل الأحوال أكثر بعثاً للإثارة من الأعمال الفلسفية ذاتها”.

وهنا يختلف بريان مع مردوخ وهو ما كنت أتوقعه منه كمحاور فطن يمثل وجهة النظر الغائبة قائلاً إن هناك روايات عظيمة تمثل الأفكار الفلسفية جسماً أصيلاً في هيكلها الروائي، وكأنه يسألها: ألا توظفين الفلسفة في أعمالك؟

تجيب مردوخ إجابة أخري صادمة :

“الحق أنني أشعر برعب قاتل يتملكني متي ما فكرت بإقحام الأفكار الفلسفية في رواياتي. قد يحصل أحياناً أن أشير محض إشارة فحسب إلي الفلسفة في بعض مواضع رواياتي بسبب المصادفة التي جعلتني علي شيء من دراية بالموضوعات الفلسفية التي تتناغم مع سياق تلك المواضع في رواياتي، والأمر سيان لو كنت أعرف شيئاً عن السفن الشراعية مثلاً؛ إذ لم أكن لأتردد في تضمين تلك المعرفة في رواياتي كذلك بمثل ما فعلت مع الفلسفة، ودعني أصدقك القول أنني أفضل – كروائية – أن تكون لي معرفة بالسفن الشراعية أفضل وأعلي مقاماً من معرفتي بالفلسفة، ومن الطبيعي القول أن الروائيين والشعراء لا يتوقفون عن ممارسة التفكير دوماً، والعظماء بينهم يجترحون فعل التفكير بطريقة متميزة للغاية (وهنا لا يكون إليوت محقاً في قوله إذا أخذناه بالمعني الحرفي) لكن هذا ليس بأمر ذي شأن كبير.

قد يجهر تولستوي بالقول إنه إنما كتب ما كتب ليفصح عن فلسفة ما؛ لكن لمَ ينبغي علينا الاعتقاد بأنه نجح في مسعاه ؟ روايات روسو وفولتير أمثلة صارخة للروايات الفكرية التي أحدثت تأثيراً عظيم الشأن في العصور التي كُتبت فيها؛ لكنها تبدو متقادمة في أيامنا هذه ونشعر أن الزمن قد تخطاها، وهذا هو الجزاء الطبيعي الذي ينبغي أن ينتهي إليه ذلك الشكل الفني من الروايات (روايات الأفكار) .

من جانبي أظن أن رواية (الغثيان) لسارتر هي الرواية الفلسفية الجيدة والوحيدة التي نالت إعجابي اللامحدود؛ فهي تحكي عن أفكار مثيرة بشأن المصادفة والضمير؛ لكنها برغم هذه الجودة الفلسفية تبقي عملاً فنياً لسنا في حاجة ملحّة لقراءته بقصد حيازة معرفة أفضل بنظريات سارتر التي عرضها في أعماله الفلسفية الخالصة. (الغثيان) عمل نادر الطراز؛ لكن علينا أن لا ننسي أن أفكار سارتر الفلسفية ما زالت طازجة ولم يتقادم بها الزمن كثيراً”.

يختلف بريان مع مردوخ في هذه النقطة المهمة فهو يميل إلي أن إنجاز (الغثيان) لسارتر يعني إمكانية الإتيان به في كتابات لاحقة، مما يعني تأكيد حقيقة وجود روايات عظيمة وظفت الأفكار الفلسفية لا كمحض موضوعة مثل سائر الموضوعات (مثل السفن الشراعية) بل كجسم أصيل في هيكل العمل الفني.

إلا أن مردوخ تصر علي وجهة نظرها : “بشكل عام أراني غير معتدة بإمكانية أن تكون البنية التحتية للعمل الأدبي فلسفية: العقل اللاواعي ليس عقلاًِ فلسفياً ، والفن يبلغ مديات أكثر عمقاً بكثير من تلك التي تبلغها الفلسفة”.

لأيٍ انتصرت آيريس مردوخ : للفلسفة أم للأدب؟ تظل الإجابة علي هذا السؤال مرهونة بقراءة أخري لهذا الكتاب / الحوار الممتع .