عماد غزالي

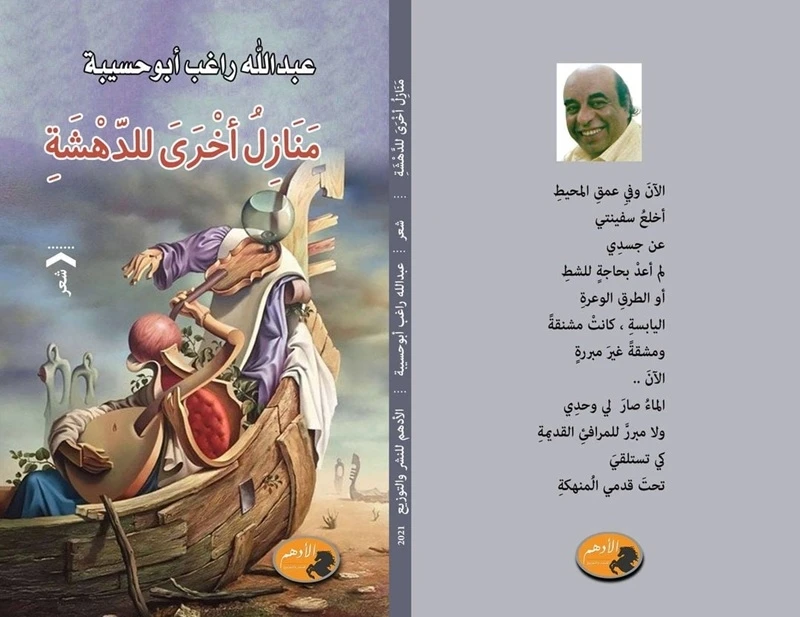

يتراوح الصوت الشعري في ديوان “منازل أخرى للدهشة” لعبد الله راغب بين مساحات الكشف عن مناطقَ عميقة في الذات؛ ذلك المستوى الذي يمكن أن نطلقَ عليه: نبرة الإنسان في عاديته، وبين مساحات أخرى يمتح فيها الصوت من مكنون العقل المثقل بالمعرفة والذي ينوءُ في الوقت ذاته بالوقوع في مطبات وفجوات وأحراش تلك المعرفة؛ وتلك يمكن أن نطلق عليها: نبرة الوعي الملتبس.. وبين صوت ثالث استشرافي يحاول التخلّص من المحدودية والعادية، ومن ثقل المعرفة المثخنة وتناقضاتها؛ وذلك عبر دينامية الخيال الحر وشطحات التصور؛ نحو ملاذات الطبيعة الخشنة أو الوادعة أو بين أحضان الاستعارات التي تتشبّه بالأسطورة، في محاولات مستمرة لرأب الصدوع التي يتكشف عنها اختراق الذات ومعاينة مكنوناتها الغائرة طبقة تلو طبقة؛ وتلك النبرة الأخيرة هي: نبرة العراك مع العناصر؛ الكامن منها في وضعية ما قبل الانصهار الإبداعي وما هو متشيئ في محيط انفلات الحمم لحظةَ تكوّنِ النص.

على أن نصوص الديوان ليست موزعةً بهذه البساطة بين الأصوات الثلاثة؛ إذ تندمجُ النبراتُ معا في معظم النصوص. لكن يمكننا بالإنصات الهادئ لكل نصّ على حدة فرز هذه النبرات وتفاعلاتها؛ وصولا إلى تمييز النبرة التي تعلو على ما سواها.

إن قراءة نصوص ديوان كهذا لشاعر راكم تجربة طويلة مع قصيدة النثر، ونحت لنفسه مسارا متميزا؛ وطريقة أداءٍ شعري تنتسب إليه فحسب، مغامرة شائقة تتطلب من قارئها النوعي لونا من التفكيك لبنيته الفكرية والشعورية والتماس خصائصه الأسلوبية والأدائية؛ خصوصا وأن الصوت الشعري يريد لنا أن نعي منحاه الفريد في تكويناته الصورية -التي تقترب كثيرا من السوريالية- والتي تسعى إلى الصدام مع الشائع والمألوف في التكوين النصي؛ وتسعى إلى الصدام مع اللغة ذاتها وإلى الخروج أحيانا عن مواضعاتها؛ بانحرافاتٍ وتهشيمٍ والتفاتٍ قد يبدو عفويا أو متعمدا؛ لكنه في النهاية -مع الكثافة والتكرار- قد يشوِّش سعي متلقيه إلى الإمساك بدلالة أو دلالات يطمئن إليها؛ فهو ما إن يعود إلى قراءةٍ ثانية حتى يفلتَ من بين يديه ما حسبه ممسوكا وموثوقا.

لدينا على ما يبدو عوالم داخلية تتفجر، تخوض صراعات مع كينونتها أولا ثم مع كينونة العالم والتاريخ.. لتكشف عن شبكة معقدة تعكس أزمة الذات وسعيها لمواجهة إرثها الثقافي بل ومحاولتها نقد الوضعية الراهنة التي تتحكم فيها سلطة نائية وغامضة ونفاق اجتماعي يحيط بحركتها في العالم. لذا كان التشظي ملجأ أولَ ومفتتحا لصوت هذه الذات: أنا خمسة.. مات أربعة مني.. على ما أتذكر (نلاحظ هنا فقدان اليقين حتى على مستوى الكشف الشعري) لم يتبق غير الخامس.

ولتعميق اليقين الغائب يجهر الصوت: ورابعهم مازال يصرخ، يمسك بطرف مهترئ من كذبي، دسته حدَّ الغرق. يفترض القارئ هنا أن الخامس هو الذي يحادثه، وقد اجتاز الكذب حدّ الغرق.. الخامس إذن يصرح أنه لم يصل إلى الصدق -كما يحدسه- هو فقط اجتاز مساحةً وغرق في أخرى. وقبل أن نحيل التجربة إلى الذاتي يلتفت الصوتُ إلى عمق العقل المثقل بالمعرفة المراوغة: الريحُ فشلت في تجفيف دمعتي، منذ تنازلتُ عن كرامة الحلاج، وتركتثه يعوي وحيدا، على ضفة دجلة، كمسمارٍ قديم يهدد، كلَّ من يلبس الحذاءَ في رأسه، يهدّدني. هنا يسعى الصوت إلى معانقة تجربة المصلوب إيمانا بالفكرة. فكيف تنازل الخامسُ إذن عن كرامة الحلاج؟ هنا نسقط مرة أخرى في هوة الذات؛ التي تعتبرُ أن أزمتها تكمن في مسمار بالحذاء يمنعها من اتخاذه غطاءَ رأس. المسمارُ هو موقف الحلاج. والصوتُ هنا عاجزٌ عن تكرار الفعل، لذا فهو يدرك أنه تنازل عن كرامة الحلاج، ولم يقدر مثله على تحمّل تجربة الصلب.

وهكذا فإن قراءة معظم نصوص الديوان تحتاج إلى غوص مماثل لمحاولة القراءة السالفة. ولأن ذلك سيكون شاقا؛ فإنني سأعمد إلى اختيار نصوص بعينها؛ سأحاول ربطها بفكرة نبرة الصوت؛ وبفكرة الالتفات على مستوى البنية الإشارية والدلالية.

في نص: لا تصدّقوه، يتبدى الأداء اللغوي مكثفا ومكتنزا على تقشفه الشديد: وداعةٌ كاذبةٌ، ورهافةٌ محضُ كمين. لا نعرف لمن تعود الوداعة ومن ينصب كمينَه بهذه الرهافة.. لكن الصوت يلتفت فجأة مخاطبا -شخصا ما؛ ذاته- وأنت كرجل طيبٍ، ماكر…ثم تتوزع الشفرات بين مفردة اليتامى كواقع محتمل وبين لوحة تشكيلية معلقة على جدار المطبخ.. المخاطَب هنا يفكر في أبنائه أو بناته.. ثم يفكّر في الموت: كن طيبا يا رجل، ولا تخبرهم بموعد موتك، واحفر قبرك فوق شجرة الكافور (هنا ينفجر الشعر بمرائيه ليصنع قبرَ الذات في الأعلى لا الأسفل) في الأعلى تماما، في رأس الحكمة، التي فشلتْ كثيرا، في غوايتها. ينشطر التأويل هنا إلى مسارين: مسار الالتزام بالسكون على التاء -في فشلَتْ- وهنا تكون الحكمة مجسدةً في رأسها بأعلى الشجرة فشلت كثيرا -وليس دائما- فيما كانت تحاوله معه من غواية. أما المسارُ الثاني فيفترض أن السكون كانت فتحةً في الأصل -فشلْتَ- فهل قصد الصوتُ تذكير المخاطَب بفشله في ترويض الحكمة وإغوائها؟ ربما. على أننا سنلاحظ للمرة الثانية القفزة التي تحدث في مسار النص فتنقله من الذاتي العميق إلى الذهني المكدود والمعذّب بفقدانه لفعاليته ومراميه البعيدة: الحكمة.

في نص: كأنَّ شيئا لم يكن، سنجد أننا سنفتقد القفزة من الذاتي -العاطفي الساخن- إلى الذهني أو المعرفي؛ لأن النص قصير وغارق في معرفيته من المفتتح: شجرة التفاح المسنة، مازالت تنزف أسئلة.. وقبل أن نطالع بقية النص سنشعر فورا باستدعاء مشهد شجرة الجنة والثمرة المحرمة.. وسيلاحقنا الصوت: وما زال الوجهُ الشهواني؛ ينزعُ ابنتها من حلمة الغصن، الشجرة تبكي على جدران الجنة.. تلك هي لوحة المعرفة، أما لوحة الولد/ الصوت الذي يقرأ اللوحة، فهو لا مبالٍ، سقط من عليائه وانتهى الأمر.. كل ما عليه أن ينخرط في الآن متناسيا -زنديقا-: يشعل نرجيلته، وكأنّ شيئا لم يكن. هنا علينا أن نقول إن النص لم يُعِد قراءة اللوحة قراءةً جديدة، بل اكتفى بأن أكّد أو كرَّر القراءة القديمة: الوجهُ الشهواني هو الذي تخلَّق عن قطف الثمرة. وليس ثمة من طريق إلى مخالفة ذلك. لا يعني هذا أننا نفتقد أي وجه للجِدة في النص؛ فهناك نزيف أسئلة الشجرة -وهو ما يومئ من طرف خفي إلى أن مخلوقات الجنة ذاتها لم تصل إلى إجابات نهائية، وهناك حلمة الغصن التي تتشبّث بها ابنةُ الشجرة؛ ونلاحظ هنا أن الأنثى -كعناصر (الشجرة، الابنة) وضمائر لغوية- هي التي تخوض التجربة. بينما الذكر لاهٍ وعابث متزندق؛ يكتفي بلملمة قطرات البكاء وسكبها في عيون الأرض؛ وكأن الأرض تبحث باستمرار عن ماء تشعل به بكاءها والذكر يقوم بهذا الدور العجيب.

على أن هناك لونا من النصوص التي تحيد عن ذلك الأسلوب من التكوين لتدلي بعطائها الدلالي عبر شطحةٍ ذهنيةٍ أشبه بالمُعطى الجاهز. كقارئ لا أجد إثارةً فنيةً في هذا اللون الذي يمثله هنا نص: عناوينهم السرية. موقفُ الصوت محدَّدٌ ومؤطر من البداية: لا أحبّ الكبار، أقصد… ثم يعدِّد ما يقصده؛ رئيس التحرير الخبيث الذي يتواضع بصنعة السياسي والداعية المخنث ورقيع القرية والناسك. ثم يذيَّل النص بمشهد ذهني مفعم بالتصور الذاتي غير المدعوم بالدلالة الخاصة المشبِعة التي تؤدي إلى قناعة المتلقي بما يُطرح: الناسك يصلِّي وحيدا في خلوته لآلهة الشهوة. إذا أضفنا ذلك إلى الارتباك الصياغي: وورمٍ خبيث، داعيةٍ مخنث (العطف هنا كان يوجب وضع الداعية كمعطوف على المفعول به؛ أكرهُ رئيسَ التحرير وداعيةً مخنثا..) ثم تأتي مساحيق شعراء الدولة العباسية -وهي تكوين ذهني مُقحم تماما- والناسك الذي التفت عن فاتنة الحيّ لامرأة أخرى -وكانت الفاتنة تكفيه- فهمنا على وجه التقريب لماذا لا يحقِّق النص هنا ما يكفي من الجاذبية الفنية والتوافق العميق بين مكوناته.

في المقابل يجب أن نقرَّ للصوت الشعري بنجاحه أحيانا في صنع تكوين نصي لا يتوسل عبره بقفزة من الذاتي إلى المعرفي ولا يستسلم فيه -في الآن ذاته- لرتابة وارتباك النص المعرفي المحض، وهذا ما ينطبق تماما على نص: لم تكن سيلفيا بلاث. يستند النص إلى عمق أزمة الهوية وتساؤلاتها في عمق الذات وأغوار العقل معا. يصوّر لنا الصوت هنا ذاتا نائمةً نوما عميقا ومستمرا يصلها بأهل الكهف. لكنه يصرخ بأنه ليس منهم؛ حتى لو شوته الكوابيس وقلّبته المعارك ذات اليمين وذات الشمال. وهنا يجنح الصوت إلى أن نفهم الصلة بأهل الكهف على أنها صلة هوية؛ خيط طويل متصل بالتراث الديني وبالعمق التاريخي؛ لأنه يواصل فيقول: عَراقة عِرْقِك، لن يسميك خصومك بديك الجن. ثم يراكم النص دلالات جديدة على أزمة الهوية؛ المسافة بين أمه؛ جذوره وبين سيلفيا بلاث وسلفادور دالي -السيريالي الأشهر والذي ينتسب إلى مذهبه بعضٌ من تكوينات الشاعر- ثم يصرّح بأنه ولدٌ غيرُ شرعي للحطيئة. وهنا نلمس كيف أفضت مساءلة الصوت لذاته إلى الإقرار بوجود الصلة ونفيها في آن: هو ابن للحطيئة -التراث العربي- لكنه ابن غير شرعي. وهو ليس ابنا للحداثة: أمه لم تكن سيلفيا بلاث. ماذا يفعل إذن؟ هنا يطرحُ على ذاته بصيغة الإمكانية: تستطيع أن ترسم على حائط الغرفة إيزيس.. وسيكون باستطاعته حينها أن يرسم بمقابلها بابا للخروج. المَخرج الذي عثر عليه الصوت إذن هو عراقة مصريته وانفرادها بالحق في الانتساب والفوز في معركة الهوية. قد يبدو الطرح هنا مباشرا ودعائيا بنسبة ما، لكن عناصر النص وتكويناته وصلة مفرداتها بالصوت ونهج الأداء تمنحه درجة كافية من المصداقية والقبول. ولن ننسى هنا تلك الإشارة الشعرية الرهيفة: إيزيس تطهو للملائكة وأطفال الشوارع؛ فهي لا يشغلها الغيب -الملائكة- عن الأرض ولا تنسيها الأرضُ الوجهَ الغيبيَّ من الوجود.

في نص: يكرهني، يهيمن بوضوح صوت الإنسان، خصوصا في صراعه المستمر مع بُعده المادي: لم أعد في حاجة إلى جسدي، أصبح عبئا عليّ. الجسدُ هنا يهرب من أشباهه -العشيرة- ويروغُ من محاولة تهذيبه: وِرد الصباح وحلقة الذكر، ويشرع في استخراج النساء من جيبٍ سريّ، إنه يمكر بالذات ويجرها إلى الرذيلة، وطوال الوقت يكيد للعقل ويتربص به، حتى ينجح في أن يصبحَ سيدا؛ وهذه السيادة لا تنصب على العقل فحسب بل على الذات بكلّ عمقها وتشعّب تكوينها: ونجح بالفعل، أن يصبح سيده (العقل)، أن يصبح سيدي (الذات). هذا الإقرار النهائي يضعنا في مواجهة مع الكينونة؛ فهاء الغائب تطال العقل بما يشي بضعف سلطته إلى حدّ الهشاشة، وياء الملكية تشير إلى الذات التي أصبحت مسودة. الأمر الذي ينشئ مع السطر الأخير مفارقةً عبثية تماما؛ إذ الصوت ليس بحاجةٍ إلى الجسد؛ لكن الجسدَ غدا سيدا عليه؛ وليس من حقه مثلُ هذا التخلي المستحيل. لكن الإقرار هنا بانتصار الجسد في معركة الكينونة، ربما يشي بارتباكٍ في التصور الذي يطرحه النص عن الذات؛ والتي ليس بمستطاعها الوقوف في العراء دون جسد.

ومن اشتباك نبرة الإنسان مع نبرة العراك مع العناصر يجابهنا نص: الماءُ صار لي وحدي. هنا يتبدى لنا الماءُ كمرفأ للأبدية. المرفأ الذي نصل إليه بعد أن نودّع المشقات والسعي والتنقل من سهل إلى جبل ومن طرق معبدة إلى أخرى وعرة، يصرّحُ الصوتُ أنه لا يحتاج حتى إلى السفينة التي أوصلته إلى ذلك المرفأ النهائي؛ وهو إذ يصله وحيدا يجد متسعا هائلا وهادئا من الوقت ليستعيد قراءة الرحلة: الماءُ أصبح طيبا أكثر، حين نزلتُ وحيدا فيه، وقرأتُ من أول السطر حكايتي. لا يستوقفنا هنا مشهد النص أكثر من العذوبة وغنائية الوصول والانكشاف؛ تلك الغنائية التي لا تستبعد الضدَّ المعذِّبَ حتى في لحظة الوصول: كان الله في عون الأفاعي، التي تستملحُ دمي دون غيري. وهنا تتفجّر روح شعرية عميقة من موقف الرثاء للأفاعي؛ فهل يرثي الصوت فقدانَ أفاعيه لدورها المرسوم؛ أم أنه فحسب يستدعي ذلك الدور في قراءته لحكايته من جديد، ويعيد تأمل سيرته مع تلك الأفاعي من غير رثاء؟

كقارئ؛ ومع التقدم في مطالعة النصوص واستنطاقها، أجدني أميل إلى تنحية تلك النصوص التي تتحدث صراحةً عن الشعر والقصائد؛ فأنا أريد أن أقنص روح الشاعر، أريد معانقتها بوضوح، ودون تشويش من التفاف الشاعر حول ذاته وعمله الفني… لذلك فإنني أختتم تلك القراءة السريعة بنص ينتمي إلى الصوت العميق؛ صوت الإنسان الذي يملك أبا وأما وطفولةً وسيرةً وعينا كاشفة؛ نص: فراغات كثيرة: كل ما أعرفه عن الشعر، عندما يعود أبي من العمل، يربت على كتف أمي. هنا نجد أنفسنا أمام الحروف المبهمة -دعوات الأم- وياسمينة سقف الغرفة، ومع الرحيل تغيب لغةُ الياسمين ويعجز الصوت عن فض شيفرتها، حتى رائحة الأب التي تنهض كل صباح، لا تفعل غير أن تلقي السلام وتترك رسالة مليئة بالفراغات وبها قطرة ماء يابسة. ولننظر هنا إلى شرارة الشعر وقد أصابت قطرة ماء الماضي وهو يعود فيبّستها. تتجلّى في النص على بساطته القدرة التشكيلية المدهشة للشاعر واختزالاته اللغوية الرهيفة وقدرته على الحركة الحرة بين حيوية الذكرى وتشيُّئها كما لو كانت مجرد لوحة.

لا أستطيع القول بأن ما قدّمته تلك القراءة قد أحاط بالظواهر الفنية لنصوص هذا الديوان الشائق: منازل أخرى للدهشة. فثمة ظواهر أخرى كالتناص واستدعاء الرموز الثقافية والتاريخية، والبحث القلِق عن المعنى في فوضوية العالم، والدعوة إلى تبنّي الريبة كفلسفة مواجهة: ثق بالريبة وافترض ضدين، أو محاولة تجاوز الاستعارة إلى التكوين الذي يوازي الأسطورة: لبؤة تبتلع أشبالها، ثم تلدهم مرة أخرى. ومدى قدرة التشكيل الذي تتبناه النصوص على سبر أغوار التجربة؛ بمعناها الواسع الذي يشمل كلًّا من الذاتي والمعرفي. لكن حسب هذه القراءة ما استطاعت تقديمه من كشفٍ ما عن بعض أوجه التجلي الإبداعي لشاعر باستطاعته دائما أن يبتكر اللقطة وأن يعمّق حضور الصوت، وأن يشيِّدَ باستمرار منازلَ جديدةً للدهشة.