سعيد نصر

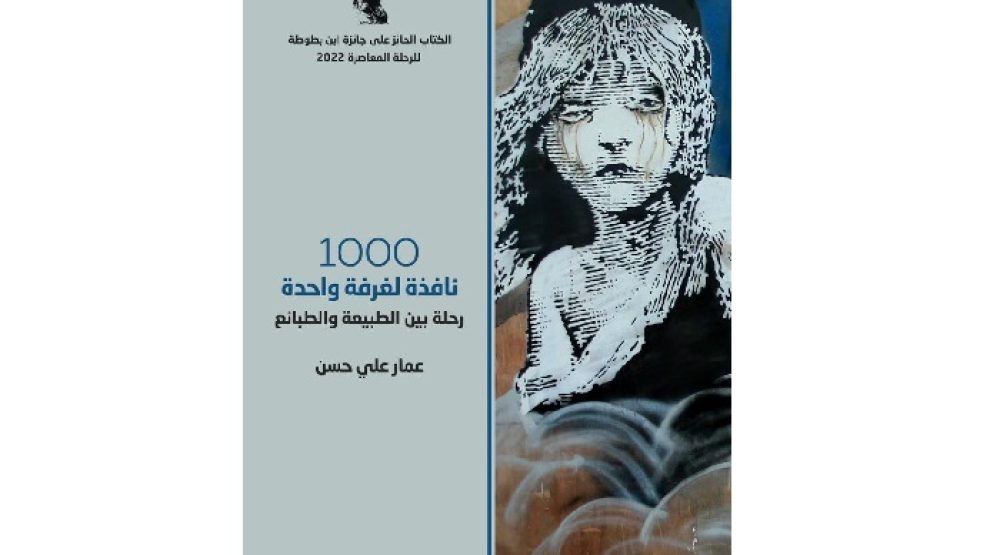

ينطوي كتاب عمار علي حسن “ألف نافذة لغرفة واحدة.. رحلة بين الطبيعة والطبائع” على مسار مختلف في أدب الرحلات يتناسب مع مستجدات العصر، فتصوير الأماكن من خلال أدب الرحلات للقراء لم يعد ذي جدوى، في عصر أصبحت صور كل الأماكن متاحة للجميع بفضل ثورة الاتصالات وشبكة الإنترنت، لذا يركز الكاتب على خرائط وجوه البشر، وما تنطوي عليه من معان وقيم وهموم وطموحات مشتركة في كل بقاع الدنيا، أكثر من تركيزه على خرائط الأماكن والمدن ةمافيهامن مباني شاهقة وقديمة، فالسفريات لدى الكاتب هي رحلات معرفية في وجوه البشر وتجاعيدها، يستغلها في كل مرة في فهم الآخرين، من خلال التعرف على هموم الناس وأحلامهم من خلال التأمل الوجداني العميق لمختلف لآثار التي تحفرها طبيعة المكان وغلبة الزمان ووجع التجربة على وجوه الناس في شكل تجاعيد من نوعيات مختلفة.

يحتوي الكتاب على سبعة عناوين مهمة، هي: (من الطبيعة إلى الطبائع، مدينة الجن والملائكة،رجع بعيد، المطر الساطع، ضباب وألفة، ماكينات لها روح، لسان وتراب)، وتحت العنوان الأول “من الطبيعة إلى الطبائع” يوضح الكاتب أن السفر رحلة من التأمل والفهم، حتى إدراك أن الإنسان هو الإنسان في كل مكان، وأن هموم الناس متشابهة في كل الدول،فالسفر لدى الكاتب فرصة لمعرفة ما يفعله الناس وما يعانونه من أجل تحسين شروط الحياة، ويشير الكاتب إلى أن للسفر فائدة أكبر عن الفوائد الخمس التي حددها الإمام الشافعي للسفر، وهذه الفائدة هي “فهم الآخرين، وإدراك التعايش والمسامحة والتفاهم، ليس بوصفهما تفضلًا إنما ضرورة، لأن الناس حقًا لآدم، ومستقبلهم مشترك، وعليهم أن يتعاونوا دومًا على البر والتقوى”. حيث يقول الكاتب:” كنت أبحث في سفري عن المؤتلف بين الناس، وعن الاختلاف الذي يصنع التنوع الخلاق، وعن كل ما يجذب الإنسان بعيدا عن الغابة، التي يعمل مغرضون ومهوسون على أن نظل هائمين في أدغالها بحثا عن الفرائس.”

يتحدث الكاتب تحت عنوان” مدينة الجن والملائكة” عن سفريته إلى باريس، والتي قام بها تلبيةً لدعوة تلقاها من الجالية المصرية في فرنسا عام 2014، لعقد ندوة هناك،حيث يستذكر كل الصور الذهنية عن هذه المدينة الساحرة والتي استقاها من قراءاته عنها، منذ صباه في قريته الريفية المنعزلة، وحتى شبابه ودراسته في جامعة القاهرة، خاصةً رواية “أديب” لعميد الأدب العربي طه حسين، وبطلها إبراهيم عبدالله، الذي رأى أن روح حبيبته المصرية حميدة تجسدت في فتيات حبيبات فرنسيات باريسيات، كما يستذكر الحي اللاتيني الذي رآه من خلال قراءاته لطه حسين وحكايات زملائه الذين سافروا للدراسة في جامعة السربون، وتنفرد هذه السفرية بأنها ربما تكون الوحيدة التي غاب عن الكاتب فيها الشعور بالغربة، ويحكي الكاتب عن سكنه خلال سفريته في وسط شارع الشانزلزيه، ويكشف عن جوانب خير في باريس تتماهى مع الزكاة في البلدان الإسلامية،ويشرح للقاريء كيف كانت سفريته إلى باريس تأملاً مستمراً في وجوه الناس وبحثاً عن المتشابهات بينهم، سواء كانوا فرنسيين أو غير فرنسيين، وكيف كانت رؤيته لباريس رؤي العين على الطبيعة مختلفة عن رؤيته لها من خلال مسلسل أديب وقراءات الطفولة والشباب،حيث يرى الكاتب في باريس مدينة السحر والنور أناس كادحين يشتاقون لساعة راحة ولحظة تحرر من عمل أشبه بالعبودية لأجل لقمة العيش، في صورة تشبه إلى حد كبير صورة الفواعلية في مصر، من حيث المضمون وإن اختلف شكل الملبس والمأكل.

ويكشف الكاتب عن انبهاره الشديد بشارع الشانزلزيه ومقاهييه وكافيترياته، ويحكي أن مقهى جميل ورائع في ميدان خلف ذلك الشارع جذبه جذباً إليه، لكونه يذكره بمقهيين كان يجلس عليهما في مصر، هما مقهى “وادي النيل” المطل على ميدان التحرير، ومقهى مطل على ميدان “بالاس” في المنيا، ويجلس الكاتب على المقهى يراقب وجوه الناس وخرائط التجاعيد المرسومة عليها، ويرى أن هذه الخرائط تتفوق كوسيلة للعلم والفهم عن الكتب، ويسقطها على ألسنة الفلاحين البسطاء في مصر التي تنطق دائماً بالحكمة، ويخرج الكاتب بنتيجة مفادها أن هموم الناس واحدة في كل مكان، وأن المشترك بينهم أكثر بكثير عن المختلف، حيث يقول الكاتب: “في باريس لم أشعر باختلاف كبير عما عشته في بلادي، لاسيما حين رأيت سيدة تحمل كيسًا من بلاستيك مقوى، يبدو أنها عائدة من السوق، تجري لتلحق بالحافلة التي كانت محطة توقفها على مقربة من المقهى. كانت مجهدة، وما في يدها يثقل خطواتها، لكني رأيتها مصرة على اللحاق بالحافلة، وكأنها واحدة من نساء بلادي ليس في جيبها سوى ثمن تذكرة آخر رحلة يومية ذاهبة إلى حيها البعيد.”، ويقول أيضاً: “رأيت الركاب يستمهلون السائق، واحد منهم كان يطل من الطابق العلوي على الطاولة التي تحمل فنجان قهوتي وأوراقي وقلمي الصامت. مدوا عيونهم إلى المرأة اللاهثة، ولم تتوقف حناجرهم عن الصراخ كي تلحق بهم. كانت الحافلة تهمَّ لمغادرة المحطة، فتلكأت عجلاتها، حتى وصلتها التي تلهث وهي مجهدة، تمد يدها إلى من سبقها كي يأخذ بها في حرص. ملأت عينيَّ بكل ما يدور في الميدان، وشعرت في هذه اللحظة أن الذين يمضون على الأرض في خفة وتثاقل هم أهلي الذين هناك، فقد رأيت أمثالهم في ميادين بلادي، ولم أشغل نفسي باختلاف لون البشرة ولا أي شيء آخر. استيقظ لهذا في عقلي سؤال عجيب، طرحته بصوت مرتفع: لماذا كل حرية يظفر بها البشر تلقي بهم في عبودية من نوع جديد؟”

ويشير الكاتب إلى أن الذين دعوه لندوة في باريس بعنوان “الحال والمآل” عقب ثورة 30 يونيو 2013، كانوا من المعجبين بمقالاته وكتبه وإطلالاته المتلفزة بعد ثورة 25 يناير 2011، باعتباره أحد المشاركين بفاعلية فيها، وأحد المشاركين بفاعلية في ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان، وكانوا يريدون أن يعرفوا منه الحقيقة من خلال ندوة عامة تجري بحرية تامة، بعيداً عن ندوات الدعاية السياسية التي كانت تعقد بالخارج و يشارك فيها مصريون مطيعون على طول الخط، وهي الندوة الباريسية التي حضرها وفي رأسه تدوي أغنية “لامرسى ولا عنوان” للكاتب سيد حجاب والمطرب محمد الحلو.

لم يخلوا الكتاب من المضمون السياسي على الرغم من أنه كتاب في أدب الرحلات، ويظهر ذلك في مقولات عديدة، منها قوله: ” كانوا غرباء في بلاد فتحت لهم طريقًا لنيل الكثير، وكنت متحيرًا في بلد أعطاني أهله ما سيظل في عنقي إلى أخر الدهر، لكن من حكموه جعلوني دومًا غريبًا، لأنهم يريدون دومًا من يطيع بلا شروط، وأنا تعلمت فضيلة التساؤل والتحقق والاندهاش.”، وقوله أيضاً: ” نعم كنت من الثائرين على حكم الجماعة لكني اختلفت مبكرًا مع المسار الذي ذهب بنا إلى كل ما هو بعيد عن الديمقراطية ومدنية الدولة، وكنت من الذين طلبوا الجيش للحماية وليس للحكم في وجه الذين كانوا يهددوننا بالسحل والقتل، من متطرفين حملوا السلاح في وجه الجميع”، ويظهر عشق الكاتب لقيمة الحرية، حيث يقول: ” مع هذا كانت الحرية تجري على ألسنتهم، خاصة من يحملون الجنسية الفرنسية، فحين كان الحديث يأخذنا عما يجري في بلادهم الأصلية، كان بوسع أقلهم أن يلعن من يريد بلا تردد. أنصت إليهم وقلت في نفسي: هذه شجاعة لا يعول عليها بعد أن فتحت الثورة الباب، فالشجاع قد تكلم وقت أن كان لهذا ثمن، وسوف يتكلم حين يصبح لما يقول ثمن أكثر فداحة.”

ويلتقي الكاتب في المقهى الباريسي كثيرين عرب من بقايا زمن الاستعمار الفرنسي للمغرب العربي، يعيشون بأجسادهم في فرنسا وبأرواحهم في بلدانهم الأصلية، ويدرك من خلال متحدثين معه أن هناك ناس تعيش في باريس دون أدنى إحساس بالمكان والناس، بسبب انكبابهم على العمل لستر الجيوب الخاوية، وهي مشاهد كتلك التي تحدث في القاهرة والجيزة، حيث يقول الكاتب على لسان أحد معارفه في باريس: ” إن كثيرين جاءوا إلى باريس بحثًا عن فرصة عمل، فوجدوها، وعاشوا في أحياء معزولة، أو أماكن نائية، لم ينشعلوا بالناس ولا المكان، إنما بجيوبهم التي قاموا بتحويل كل ما استقر فيها إلى قراهم ومدنهم في بلادهم، ليشتري أهلهم أرضًا، ويبنون بيوتًا فاخرة، ولم ينشغلوا بمعرفة الكثير عن الناس هنا”.

ويقدم الكاتب من خلال مناقشة له مع طالبة بجامعة السربون في حضور آخرين، رسالة سياسية وطنية في منتهى الأهمية، وهي أن الديمقراطية والانتخابات النزيهة هما أهم ضمانة للاستقرار الحقيقي، حيث تقول له الطالبة أن فرنسا على أعتاب ثورة بسبب إعجاب الشباب الفرنسي بثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويرد عليه شخص آخر، كان مرافقا له، بأن أغلبية الشعب الفرنسى أعمارهم متوسطة، ومن بين هؤلاء، إلى جانب كبار السن، من يحرصون على المشاركة فى الانتخابات، ولا يميلون إلى تغييرات فجائية، تعيد إلى أذهانهم ما جرى فى 1968. ويقارن الكاتب بين المطبخ والطبخ في باريس والقاهرة، ويوضح كيف أن الطبخ حضارة كبرى، ويقول:” ـ لو تعلمنا من التجربة الفرنسية، ستكون إحدى وظائف إعلامنا هي أن ينبئ الفقراء بكيفية تحويل وجباتهم الرخيصة إلى غداء متكامل ولذيذ.” ويظهر اهتمام الكاتب بالطبقة الكادحة في بلده مصر في قوله، عند مغادرته لمطار شارل ديجول: ” ـ ليس الانشغال بوجبة رخيصة متكاملة لفقراء بلادي أقل أهمية من مسارح باريس التي شغلت الرعيل الأوائل، فجسم ينهكه الجوع والمرض سيحجز عن صاحبه أنوار التفكير في تحرير الإرادة والرأي والتصرف، فلا حرية لجائع، ولا كرامة لعريان.”

ويأخذنا الكاتب تحت عنوان”رجع بعيد” إلى رحلة أدبية ذهنية في اسطنبول، يشرح خلالها ما للعثمانيين وما عليهم، ويوضح بعض القواسم المشتركة في طبائع المكان بين هنا وهناك، فمصر هبة النيل وتركيا هبة المطر، ويتحدث عن مناظرته مع ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين ومن تحالف معهم من التيار السلفي، وذلك بجامعة سقاريا التركية والتي يقتنع كثيرون من طلابها برؤى العلمانية ومساراتها، ويرون أن فصل الدين عن السلطة السياسية ضرورة للتقدم الإنساني، ويؤكد الكاتب أن الندوة عقدت في أكتوبر 2012 بعد تولي الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم بشهرين تقريباً، ويسرد أسباب فشل الحوار “الديني- المدني” في مصر وغيرها من الدول، ويكشف إلى أي حد كانت صدمة الإسلاميين، إخوان وسلفيين، في تركيا بسبب ما لمسوه من تجذر قيم العلمانية في بلد ظنوا أنه بلد الخلافة الإسلامية، كما يكشف أن جمال الطبيعة في تركيا كان له أثر على الإخوان والسلفيين وجعلهم أكثر مرونة وليونة، كما جعلهم مختلفين عن طبيعتهم المتشددة في مصر.

ويربط الكاتب بين مارآه في اسطنبول، وبين استقاه من دروس مادة التاريخ في فترة الطفولة والشبيبة، ومنها حكايات محمد الفاتح وفتحه للقسطنطينية، ويشرح كيف أن السور الذي كان مثار فزع ورعب للناس في الماضي البعيد، أصبح في الحاضر مثار جذب لهم، الشجر الوديع وأزهاره اليانعة التي تسلقت السور وزينته وحلت محل الحراب والنبال المسنونة التي كانت موجودة في زمن ولى وانتهى، ويكشف أنه زار إحدى المكتبات العامرة بالكتب في اسطنبول، حيث الثقافة كأحد العوامل المهمة للقوة والنفوذ ويشرح كيف أن تاريخ الدولة التركية هشاً قياساً بالدولة الفارسية، كما يشرح أسباب امتنان وفخر الأتراك بمصطفى كمال أتاتورك والدور الذي لعبه للحفاظ على تركيا كدولة والتي كادت أن تزول بعد الحرب العالمية الأولى.

تحت عنوان “المطر الساطع” يأخذنا الكاتب معه إلى رحلة ذهنية لدولة اندونيسيا أكبر دولة مسلمة، يتحدث فيها عن أوجه الشبه بين التجربة السياسية الإندونيسية وبين التجربة السياسية المصرية، فسوكارنو يماثل عبد الناصر حيث الاستقلال والبناء والعدل الاجتماعي والأحلام العريضة والاستبداد السافر والمقنع، وسوهارتو يضاهي مبارك حيث التبعية والعجز والفساد والطغيان والترهل، كما يتحدث الكاتب عن جمال الطبيعة وعادات الإندونيسيين في الطعام،وكذلك عاداتهم في تدخين النرجيلة، والتي جعلت الإندونيسيين يستغربون طريقته المصرية في تدخين المعسل حيث يقول:” كانت جلستي على رصيف المقهى الذي يشرف على ممر وسيع بالسوق، يمضي فيه الناس متزاحمين إلى مختلف غاياتهم. كان أي منهم يلمحني، يتوقف ناظرًا إليَّ في استغراب، ويبتسم. بعضهم كان يقهقه من هذا الذي يضع النار على المعسل، ولا يرى أي مشكلة في هذا. كانوا ينظرون إلى سحنتي فيدركون أني رجل غريب، فيهزون رؤوسهم متقبلين ما أفعله في رضا”.

ويشرح الكاتب كيف أن اندونيسيا التي تتكون من 13 ألف جزيرة عائمة في المحيط الهاديء جعلت تنوعها مصدراً للقوة وليس للضعف، ويتحدث عن المباديء الخمسة التي تحكم دستور الدولة، ويلمح إلى الفرق بين رجال الدين في اندونيسيا ورجال الدين في مصر، حيث يقول: وفي إندونيسيا يتجاوز أعضاء جمعية “نهضة العلماء” الإسلامية ٤٥ مليون عضو و “المحمدية” نحو ٣٥ مليون عضو، لكنهما لا تلزمان أتباعهما بالتصويت في الانتخابات لمصلحة أحد بعينه، لأنهما تؤمنان بحرية الفرد، ولا تجبرانه وفق مبدأ “السمع والطاعة” الذي يسلبه إرادته وقراره، وينصرف جهد هاتين الجماعتين على تحقيق الامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي والتماسك الأسري والنفع العام أو العمل الخيري.” ويشير الكاتب إلى أن التدين ظاهر في سلوك الناس باندونيسيا وليس في أزيائهم، حيث يقول:” الإسلام ذائب هنا في نفوس الناس من دون طلاءات ولا زيف ولا تمسك بالمظاهر الخادعة والقشور الهشة، وصوت أذان الفجر في إندونيسيا يبعث على الخشوع والسكينة، عذوبة الصوت بالنغمة المصرية الأصيلة بنت مدرسة الأزهر العظيمة التي وضعت بصمتها هناك في قلب البحار البعيدة.

ويستوقف الكاتب في الإندونيسيين الابتسامة العذبة والوجوه النضرة، وكذلك اهتمام الحكومات نفسها بالنظافة والخضرة والجمال، خدمةً للناس،وانسجام الإنسان مع المكان، كما يستوقفه البساطة في تقديم المأكولات والحلوى، بالإضافة إلى الالتزام الأخلاقي الذي يتحلى به الإندونيسيين، حيث يقول الكاتب:”. وكلما كنت أمشي تصادفني بنات يركبن دراجات بخارية، ولا يؤذيهن أحد بكلمة خادشة للحياء أو نظرة وقحة، أو لفظ خارج.”

ويتحدث الكاتب بعد ذلك تحت عنوان”ضباب وألفة” عن رحلته إلى لندن، ومدينة إكسفود، ويتحدث عن دروس إنسانية وحضارية استقاها من زيارته لـ “هايد بارك”، ولـ”متحف الشمع” على الطبيعة، إذ يرى الكاتب أن العشق صفة مشتركة بين المصريين والإنجليز، كما يتحدث عن زيارته لأكسفورد ومرتفعاتها التي تكسوها الخضرة الجميلة، ويستوقفه مشهد يكشف عن مشترك إنساني بين المصريين والإنجليز، يتمثل في راعي غنم إنجليزي يرعى قطيع من الأغنام ويذكره بعمه الراعي الذي كان يرعى الأغنام بقريته بالمنيا، حيث المضمون الإنساني واحد، على الرغم من الاختلاف في الزي، حيث يقول: ” رأيت الراعيين واحدًا رغم اختلاف الزمان والمكان”. ويتناول الكاتب سؤالاً مهماً بعنوان: ـ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه التصوف الإسلامي في بناء جسور بين الشرق والغرب؟.

وتحت عنوان “ماكينات لها روح ” يتحدث الكاتب عن رحلته الشيقة والمثيرة إلى مدينة إرفورت الألمانية، ويتناول نظرة النازيين الجدد للأجانب، ويتحدث عن قيمة التسامح والتفاهم التي يتسم بها الشعب الألماني بعد تجارب مريرة مع الحروب، كما يتحدث عن إنجيلا ميركل، ويقول عنها:” إنها واحدة من أهل بلد، يتسم أغلبهم بالجدية، والانتماء الشديد إلى بلدهم، لدرجة أن الألماني يفضل الحديث بلغته مع كل غريب يصادفه، وفي كل محفل يدعى إليه، ولا يبتعد عن هذا إلا في اضطرار شديد.”، ويكشف الكثير من صفات الألمان وأسرار اتسامهم بالنظام الشديد، بالإضافة إلى الحديث عن أشياء أخرى مهمة.