محمد فيض خالد

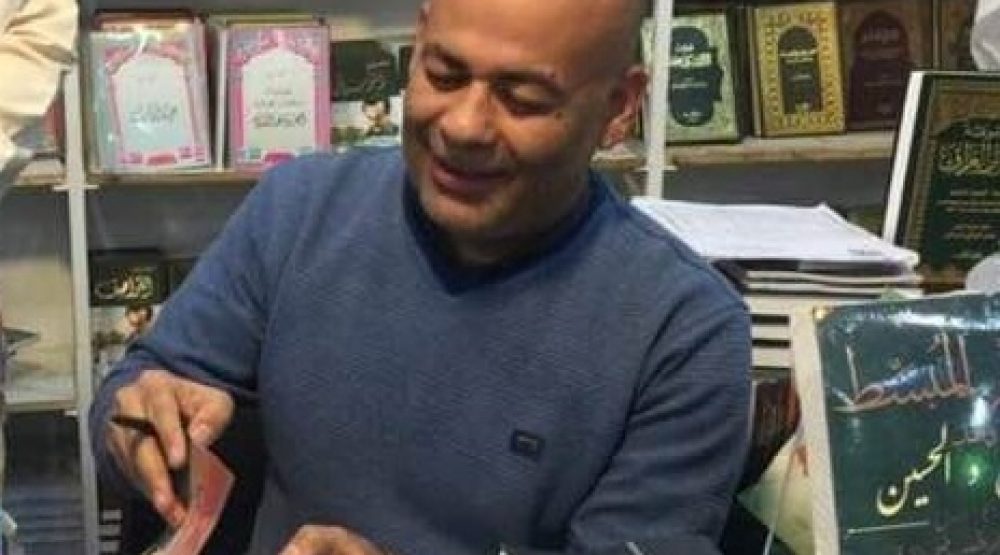

مختار القط

لم أجد في حياتي رجلا استمرأ عذابات الحياة، وتلذذ قسوتها منه، حتى وإن لم يجاهر تلك الجمل التي يتلفظها أغلب الناس، دلالة على القناعة والرضا بالمقسوم:” الحمد لله !”،هي في الحقيقة لا تتجاوز حناجرهم، أما ” مختار القط ” فلم يكن من ذلك الصنف، لا يعبأ كثيرا، لا يعمه غير أمر يومه الذي يحيا، فإن وجد قوت أبنائه فهو السعيد الرابح، تتلألأ قسماته في اجتهاد ساعة يضع اللقمة في فم صغيره، أو يجترئ فيغمز زوجته بطرف عينه في دفء، أو يداعب أصابع قدمها أسفل الطبلية، تلك أعظم أمانيه.

لا يعرف له أهل ولا قريب، يحتقن وجه ” سيد مرزوق” حين يسأل عنه:” أمه ست طيبة، جاءت قريتنا مع أنفار الجني، ماتت أمها فكفلتها محبوبة بائعة الفول”،ارتضت ” زبيدة ” به زوجا، فهي تشبهه، فقيرة مثله، اجتمع فقرهما ليصنع هذا العش الهانئ، وعلى غير العادة صنع حبهما من الحجرة المتواضعة براحا، ومن كأبة العيش وضيقه جنة وارفة، ومن فضلة الرزق ثراء وغنى.

أمام باب المدرسة تجد عربته، تتلاعب خيوط دخان البطاطا المشوية كدخان عزيمة ساحر تجلب الزبائن من كل فج عميق، يتحلب لها الريق، على فترات تمتد يده إلى راديو قديم يحرك مؤشره في ونس، يلصقه بأذنه يهز رأسه في هيام، يردد في انتشاء أغاني الصباح، تعلق الأهالي “بمختار” وذاقوا سندوتشاته، واستطعموا حلواه اللذيذة، يهتم بالتفاصيل، يشمر كم جلبابه في تأني يلاطف من حوله: ” النظافة رأس مالي، وصحة الزبائن أمانة “، يعرف كيف يخترق قلوبهم، خاصة الصغار فلا مانع من حبة برتقال، أو كف من اللب فهؤلاء وكلاء الشراء، ما إن ينقضي يومه إلا ويعود على عجل لغرفته، يجهز عربيته “الكارو” يحمل عليها أقفاص الفاكهة والخضار، يهمس في أذن حماره “بوشكاش” بصوت ندي:” اليوم لدينا عمل شاق يا بطل “،يسمح رقيته في تعطف، لتبدأ وصلة جديدة من السعي على باب الله، تبتلعه حتى مقدم الظلام، أمام الغرفة تنتظر ” زبيدة ” وقد التفت وصغارها بشملة قديمة، وإلى جوارهم فتيل ناعس للهب لمبة صغيرة، يوشك على الاحتضار،فما إن يقبل من بعيد حتى يهبوا في انبساط وتهلل، وقد تعلقوا برقبة الحمار يتطايرون فرحا، يغمرهم بقبلاته يدس حبات ” الكرملة” في أفواههم التي تتلمظ في امتنان.

بتعجب الناي لحالهم، فأصوات الضحك وكركرة المداعبة، وصياح الفرح لا يتوقف أبدا،تداعب وجه زوجته غلالة رقيقة من الفرح والانشراح، وهي تدلق طست المياه المحملة بنشوة الليل، حينها يتغامز نساء الزقاق يندبن في حقد حظهن العاثر،عشق ” مختار ” ” زبيدة ” كما لم يعشق رجل حليلته، يفق كصبي مشاكس يتقافز فرحا ساعة يفرغ جيبه المملوء بقطع النقد، يتراقص على وقعها، تظل يدها مرفوعة بالدعاء مع كل أذان، ومن خلفها يؤمن صغارها أن يحفظ الله راعي البيت ويرزقه برزقهم.

حاول طويلا تحاشي الثقلاء جهده، فآوى بنفسه وأسرته إلى الظل، لا يخالط الناس إلا لماما، تهبط ابتسامة مقنعة يجيب بها سائله،لم يفلت عن بال ” مسعود صيره “متطفل القرية الأكبر، يفسر طيبته على أنها مسكنة مفتعلة، يعتقد أنه يخفي أضعاف ما يبدي، لم يكن ” مختار” بالذي يشغله هذا المهووس، لكنه مغرم بالحياة البسيطة، خالية من عقد البشر وأحقادهم، عطاياه تغرق ” مسعود ” يتحاشى شره.

وفي المولد يكون له شأن آخر، مبكرا يستعد،تتهيأ عربة البطاطا، يرص أقفاص الفاكهة وأجولة الفول السوداني، ترافقه ” زبيدة ” يقول:” الموالد مواسم بركة ورزق “، لا يفوتها أبدا، سارت حياته على تلك الوتيرة، حتى استيقظت القرية على أمر أذهلها،لم يخرج ” مختار القط ” ولم تظهر زوجته، ولم يعد لضحكات أولاده أثر، لكن حماره وعربة البطاطا، وأقفاص الفاكهة الفارغة مكانها، مر أسبوع بالتمام ونار الحيرة تفلق كبد ” صيره ” هرول يهيج العمدة الذي أمر بكسر الباب،هالهم المنظر، حفرة عميقة باتساع الغرفة، انطق الفضول الحاقد من وسط الحضور، يقول في تأكيد:” آثار اقطع دراعي، لقد هرب الملعون بالدفينة “، أغلقت الغرفة،انشغل الناس بأمر ” القط ” شهرين كاملين، لتبهت حكايته، ويبرد الحديث، وتقل الثرثرة، لكن ” صيره ” لم ينسى، حلف بأغلظ أيمانه أنه سيظل في عقب ” القط ” حتى يعرف مكانه.

*****

آكل القطط

لم آخذ كل ما يقال عنه على محمل الجد، فعادة أهل قريتنا الوشاية،لكني لا أرفضها بالمرة، عودتنا الأيام المفاجآت، وألفنا غدرها، حين أنظر في هيئته المريبة، تداخلني سيول الهواجس تقفز من حولي كالسمك في قلب الترعة، شيخ وقور طاعن في السن،ذو هيكل مشرع، بدت عليه مظاهر بدانة قديمة، يجر رجليه جرا فيه تكلف، اعتقد بأنها بقايا عز قديم، يهتز كرشه المتدلي في خزام مستدير حوله وتلك أعجوبة من عجائب قريتنا، فجميع من أعرف يضرب جسدهم الهزال وتغشى وجوههم صفرة ملفتة، لم يكن بيني وبينه صلة تذكر، اللهم إلا حزازات الماضي، وأثر حصاة شخت رأسي، وبعض شتائم منتقاة م مستنقع الفحش الريفي الصريح، اختصني بها ورفاقي، وهو يمعن في تحذيرنا من تكرار السباحة في الترعة أمام بيته،ولكن أنى لنا هذا؟!، ولهيب الصيف المنصب يلعق أجسادنا لعقا، ولابد من تلبية النداء، فلا مناص من أن تلقي بنفسك في قلب البركة العطنة حتى وإن تجرعت كؤوس الموت، منظر الماء لا يهم ورائحتها التي امتزجت بكل ما في المكان من قذارة، بداء من روث الهائم وريش الطيور وبقايا أحشائها بل والنافق منها، وفضلات الرفاق الذين نذروا أن يتركوا أثرا فيها يدل على نفوسهم المريضة.

يكتنف الرجل غموض مقلق، ومئات الأسئلة تحلق من حوله تحليق النحل، جاء لقريتنا شاب يافع، لكن من أين جاء تحديدا الله أعلم، لم يهتم أحد وبمرور الزمن لا يرغب أحد أن يعرف عنه شيء، شاءت الأقدار أن اقتنص منه التفاتة، في مصلى قريتنا الوحيد وإلى جوار جذع نبقتها العتيق اسند ظهره، يمسك بدفتر قديم أصفر الصفحات،يهز راسه كبندول الساعة، حتى الآن لا أعرف ماذا يقرأ، علمت لاحقا بأنه من رجال الرفاعية،رايته أيام المولد وقد حزم خصره الثقيل بنطاق اخضر، محتضنا راية حمراء، يهتف في خشوع أناشيدهم الحماسية:” صلى الله عليه يا خير الورى يا رحمة قد زينت بالرأفة “.

يلازم النبقة أوان الضحى، يفلي ملابسه حينا، ويطالع دفتره حينا آخر، يرقب قرص الشمس الوليد الراكض في انزعاج، ريثما ينف جلبابه الباهت ويمضي في صمت، لا تتجاوز صداقاته حسن الحلاق، وصبحي سائق جرار الجمعية الزراعية، وخسين زقلة الحلاق، أما البقية فعلاقته بهم باهتة، كل شيء يصدق واية الناس فيه، بيته القديم المظلم دائما، موقعه على أطراف القرية، معارك القطط وصارخهم المتواصل وشجاؤه المتواصل معهم، جلودها الملقاة في الخلاء تلطخها الدماء الحارة، لا تتركني الظنون، خاصة ساعة رؤياه ويده تقبض على عنق قط كبير، ووجهه مكسو بالسكينة والرضا.

كل شيء يحتاج لتفسير مقنع، يبرره انفعاله المبالغ على من يجرؤ الاقتراب من الدار، تلك الرائحة الزنخة التي تفوح من ثيابه، أدوات الجزارة التي يداوم على بردها في عناية، حتى نظرات الفزع تلك تطفح بها وجوه صغاره حتى وإن أخفوها، وانسحابهم غير المبرر من معارك الطفولة، بل وتحاشيهم المواجهة، وسكوتهم الطويل مع تشنيع الخصوم بوالدهم، وتعريضهم بفعلته فينغم فاضح يرددونه في استفزاز:” بسبس نو يا بسبس نو “.

لم أتجرأ يوما على مصارحة ” مسعود ” ابنه الأوسط، تصادقنا قرابة العشرين عاما، احتوي وجهه الأسمر في نظرة طويلة، حاولت أكثر من مرة التلميح ولو من قبيل الدعابة، لكني اتراجع في الوقت المناسب، أشعر في قرارتي وكأنه على علم لما يعتمل في رأسي، يتلهى بعيدا في أحداث جانبية، أرى انصهار روحه سريعا سريعا ينتهي الأمر.

واظبت منذ سنوات خلت أن اتحلل من عقد العائدين من الخارج، أعطي لنفسي الفرصة كاملة لأن أخرج واتجول في براح قريتنا المتسع، أقضي وقتي في تطواف لذيذ بين الحقول ومجاري المياه والجسور، اتسلق أشجار الصفصاف واتبع أوساق الحمير، واركض من وراء بقرة شاردة، لا اتحرج في اصطياد الفراشات والامساك بيعسوب الماء،أعد طيور أبو قردان وهي تملأ الفضاء في حوم متزاحمة عند المغيب، اختفى بيت “آكل القطط ” بعدما تغير المكان، تحول كل شيء لمسخ، تجرد من أبسط معاني الذوق،طوابير من الكتل الحجرية متناثرة، تتدفق منها الكآبة في وحشة مخيفة، منازل احتلت المكان في جرأة، حتى الترعة انمحت معالمها بعدما اقتلعت أشجار الكافور، وشاخت الصفصافة وتهدلت جريدات النخلة الحمراء، وتراكم وسخ البيوت في كل مكان، اختفت القطط إلا ما ندر، ونسي الناس ” آكل القطط ” وهجروا سيرته، لفظت قريتنا كل معنى جميل، وانسلخت عن ذكرى الأمس الجميلة، واستكانت في خضوع مذل للقبح.

***

أبو حطب

لم أجد من يفنى عشقا في العصا كعشقه،تنتعش روحه وتزهو نفسه، وهو يجد في نفسه الفتوة الكاملة، يتعاظم شعور ” أبوحطب “-هكذا يطلق عليه في القرية- حين يمسك بالعصا، يقلبها بين يديه يلاعبها في خفة واستعراض، يظن ساعتها في قرارته أنه بلغ حد الكمال، وهو في سبيل ذلك لا يستنكف احتقار الآخرين والتهوين من شأنهم، يتعالى هتافه:” العصا لها رجالها “،يتعالى ضحكه في هستيريا، تشيعه أمه بعين دافئة، فما أهنأها و هي ترى وحيدها أنه قد بلغ مبلغ الشجعان، تظل قامته القصيرة عقدته الأبدية، ورثها عن أخواله ” الجعارنة ” فيما ورث من صفات، يضيق حرجا تلاحقه كسبة ونقيصة، ينفك عنها أحيانا،فيغض الطرف عن غمز الناس ولمزهم، تراه يشيح بوجهه مستكبرا، يحرك ذراعيه في خفقان متواصل، يضربُ بهما جنبيه كَصقرٍ فتي، تغمر الابتسامة مُحيّاه الأسمر، تلمع ثناياه البيض في توهج لافت، يدك الأرض في عنفوان تحت عصاه،التي لايتركها من يده حتى يدخل فراشه.

يتغنى في قبضته المستميتة، يشمر كم جلبابه الواسع في استعراض ممجوج،يتباهى بزنده القصير المكتنز بالعضل كفرع سنط يابس، عائلة ” أبو حطب ” صغيرة،نبت والده كُغصنٍ هزيل، يفرض نفسه وعصاه كبديل يعوض هذه العزوة وسط أنداده، بمرور الأيام تزداد شراسته، يتنامى إحساسه في كل لحظة أن يصبح عملاقا يخيف الخصوم،في استطاعته كسر هيبة الجميع وتحريك القرية بإشارة من عصاه،يلجم الكبير والصغير بنظرة عين، يخرس ألسنتهم التي تلعقه في اجتراء، يتصنع كثيرا ليظهر بوجه عبوس صارم، وملامح متحجرة قاسية، وصمت طويل، يتخير صدر المجلس تدور عيناه في تبجح مثير.

على دراية تامة بما يحاك في ظهره من همز لاذع، ونكات فاحشة، واستخفاف سمج، مبكرا عرف رفاقه غطرسته، فاتخذوه هدفا صريحا يستخفون منه، حتى وإن منحوه قليل اهتمام، حتى وإن تغزلوا في عصاه المشرعة في فوضى مخيفة، فهم في الأخير لا يبغون غير الفرجة والتلهية من هذا القزم المتهور.

يغشى أعراس القرية لا يفوت فرحا، تعرفه القرى المجاورة بفتى الحطبة الطائش، فعصاه لا تفرق في طيشها بين عصا الخصم ومصابيح الإنارة،تواجده كاف لأن يقلب الفرح إلى مشاجرة، فاستفزازه المستمر، وعصاه التي تحرن في استهانة، لا تهدأ حتى توقد الحمية في صدور الخصوم، تشخص إليه عشرات العصي تريد منازلته، لكنه من الفطنة لأن يتخير منافسه في كبرياء وأنفة،في الغالب يكون أطولهم قامة، يشعر في قرارته بالنقص فلا سبيل لتخطي هذه الزلة، بغير تصرفات صبيانية يحدثها، تدور رحى النزال في أجواء من التحفيز، تطيش أكثر الضربات، تتعالى معها آهات الجمهور الذي تحلق حول الفارسين في حماس موصول،يقفز كقرد صغير وابتسامة تغمر وجهه يراوغ أكثر من مرة،حين يعلم ضراوة منافسه، لكنه أذكى من أن يهزم، يبدأ في احتياله فيختلق مشكلة لينجو بسلام.

في تطلع دائم لمصاهرة عائلة ” الدكش ” يردد في ارتياح:” من يتزوج من هؤلاء لابد وأن تلد زوجته قاعود “،فهياكلهم الضخمة، وأبدانهم الصلبة، وبأسهم الشديد، يرى فيها بغيته،كانت ” خديجة ” من نصيبه، فتاة قوية البنية، ضخمة العجيزة، ممتلئة الصدر، وافرة البطن، ووجه أحمر ينضح دما، لا يجد في غضاضة في السير إلى جوارها، حتى وإن شيعته العيون باستخفاف، سارت هكذا بينهما الحياة،حتى ضاق البيت بالذرية، كانوا على غير مرامه، فهم قصار القامة في سمرة منفرة، مع كل بطن يشتهي أن يأتيه فتاه شبيها لأخواله حتى يئس من حاله، فما كان منه إلا أن هجر أمانيه القديمة، حتى عصاه أهملها، وجدت طريقها خلف الباب، وفي يد الصبيان، ملقاة تدوسها الأقدام تلطخها فضلات الطيور في تقزز،انقطع عن الأعراس وأصبحت اضوائها باهتة في نظره، اتخذ لنفسه مجلسا تحت الكافورة الكبيرة يلعب ” السيجة “مع صحبة العجائز، لا تسمع غير قهقهة ترن دون انقطاع، وخيوط الدخان الأبيض تتلوى بين أصابعه، وذكرى الأمس تعتصر فؤاده، يجترها في كمد وصمت.

***

أبو الكلام

لم يخطر ببالي أن تزل قدمي لهذا العالم السحري،لم أحسب أن تتحنن الأقدار لأجد مكانا تحت سقف البلورة الكبيرة التي طالما تمنيتها طفلا غريرا، ينبش بأظافره اللينة تراب الجدران مع رغوة الصباح المنعشة، لا أعرف من فنون الكلام وضروب الحكي شيء، ولا أجد في كلمات الثناء، نظرات إعجاب الأهل ما يستحق، ولا أخال مبررا لمشاعر الحقد التي تطفر بها عيون قلة من الجيران،الذين وجدوا مع سخف تهتهتي،ما لم يروه في أبنائهم، الذين نفروا منهم، وعابوا خيبتهم، وترصدوا ذاك الحدث المتفلسف مثال النجابة، تثير أفعالهم غير المتزنة من نظرات محمومة حفيظة جدتي لأمي،فهي أدرى بخبيئة صدورهم،تحجبني عنهم، وتغلق دونهم ألف باب، وتجاهر في جرأة الكبار بعبارات استهجان مضحكة علها تردعهم، كل هذا لم يكن له في نفسي تفسير، ولا أجد في نفسي ميزة تحرم صغيرا في عمري من أن ينطلق كما العصافير، أن اتكشف عالمي الذي تعالى ندائه داعيا.

في هاته الأيام كنت على يقين بأن خلف باب الأفندي سر الخلطة، فهو المهندس الأكبر لمملكة الكلام والمتصرف فيها، ربما لم تتح لي الفرصة بعد لأحكم عليه، واستبين بجلاء كامل عبقريته في توليف الكلام وتزويقه،اللهم غير أحاديثه الصباحية المجتزئة حين يخرج لجلب حاجاته،لكنها ليست كافية وإن كانت حميمية مسلية.

أخيرا واتتني الفرصة لأصبح سميره المقرب، كيف تم ذلك؟! لا تسألني، فلن أجيبك، لكني سأحاول أن أكون كريما معك لأقول والحسرة تعتصر فؤادي، حين أصبح تقاربنا مثار تندر،وموضع سخرية لأهل الدرب،فلم يولوا اهتماما،بعد أن اعتبرت قلة منهم أنها مفسدة للوقت، لن أجني معها غير وجع الدماغ، وقصص معادة من عجوز هرم، يوشك يغيب عنه نهار عمره،لأهل القرية أحوال مع الأفندي، تعودوا ملاقاته بابتسامات مزورة ومشاعر كاذبة،وليس أدعى للسخرية والهزء وهم يرددون في تبجل مصطنع:” سلامات يا أفندي، ربنا يخليك لينا “، يعي العجوز بمكرهم، ويعلم ما يبطنون من خبث، لكنه يجاري مكرا بمكر، ودهاء بدهاء، كانوا فيما سلف رهن إشارة منه،تقوم الدنيا ولا تقعد، زمن كان سيد القرية المطاع، زينة الشباب،وعائلته موفورة الجانب، وصاحبة الثروة والصولجان، التي يتزلف إليها الكبير قبل الصغير، أما الآن وقد تبدلت الأرض غير الأرض، واختلت الموازين، وتساوت الرؤوس، يوم عرف الأجري طريقه نحو العراق وليبيا والخليج،هبطت الثروة عليهم أنستهم أصولهم، وهالت التراب على ماضي أجدادهم التعيس، ومضى أبناء الأمس الأغبر في تلهي يهزهز بهرج مجد زائف، وعز حديث.

ها أنا انفلت لدنيا الحكايات السحري من أوسع أبوابه،لا تعنيني تفاهات القوم في شيء مالي وللظنون، تلك رغبتي وأنا معها حتى ابلغ اليقين، في مدخل البيت ومن فوق الكنبة الخشب القديمة كانت جلستي، في مواجهة شجرة التوت العتيقة التي مالت ناحيتها، وكـأنها مثلي مالت للحكايا،اكتشفت بعد مدة مخازن الحكايا بنفسي، ووضعت يدي اتحسس حيطانها، وضعت أذني في تلذذ، ينساب كلام العجوز من فم ملئ بالعنفوان سيالا لم تفتض بكارته،كأنه خرج لوقته من عوالم الغيب الفتانة،لم يبخل صاحبنا علي في شيء بل كان سخيا، وكـأنه وجد في جليسه الصغير بعض ما به، رمى إلي بمحصوله، وجد أخيرا من يسمعه، تتأتى المرويات من عوالم الماضي تتبختر في ثياب زاهية، تحمل طراوة الذكرى،يهب من مكانه،يؤشر بأصابعه الطوال في الهواء، وكأنه يقود جوقة موسيقية، يرجع طفلا ومرات يافع قد عشق الحياة،وفي أحيان كهلا خبر الدنيا وأصطلى بنار تجاربها، يفرح ويحزن، يكره ويجامل في أنفة، لكنه لا يذكر الحاضر إلا لماما، يوبخه وأهله في سخط،يغيم وسط سحب دخان من بقايا نفسه المحترقة،في فوران يتلقط الخيط ينتظم في لضم حبات سرده الماتع،يطوف في اندماج يأخذه عن الوجود، يلقي بطرفه ناحية السقف الخشبي المتهالك، تنفرج شفتاه اليابستان عن ابتسامة طفل برئ، تكشف عن فم خالي إلا من بعض أحجار تشاور نفسها كي تسقط.

مسني طيف منه،فجعلت البس كلامي بعض حكمه وطرفه، حتى ذاع صيتي،وعدني الناس من ظرفاء القرية، تقمصت كل لوازم صديقي، حتى إشارات يده الهائجة، اسكت حين يسكت واتكلم حال استدعت الضرورة.

مضينا وصاحبي،حتى وصلنا لمفترق الطرق، لكني لا اخالها النهاية، شعرت بالتعاسة حين أصاب صاحبي مرض التكرار، بدأ في اجترار الحديث،لكني ظللت اسمع واسمع، اقنع نفسي بأني لم اشبع بعد، ربما هم الهاجس الذي جعلني اظن بأن في صدر الرجل لا تزال صبابة من حديت الأمس، أخفاها متعمدا عني، جاهدت كي استفزه، لكنه كان أشد دهاء، فاكتفى مني بعيارة يرددها في هدوء غريب:” دع الخلق للخالق “.

****

شاهد تحت الطلب

لم اعرف من جنس البشر رجلا يبدي كل هذا التساهل، يبيع ضميره لمن يدفع مقابله،فاحت سريعا دناءته بين الأهلي كوغد لئيم، لا يعرف للمروءة قدرا، ولا يسحب للشرف حسابا، يتنكر لكل فضيلة، لا يجيد من فنون الحياة سوى أن يكون طوع أمر الجنيه.

يعرفه الناس منذ زمن بعيد يتردد على المحاكم والنيابات ونقاط الشرطة، وفي مندرة العمد تتعالى أيمانه المغلطة يرددها في استبسال:” والله العظيم تلاته، وحياة عيالي”،ثم يشرع في سرد تفاصيل شهادته الملفقة، وعلى قدر الأجر تلتهب الأيمان، وتشتد وطأته على الخصم، بطاقته حاضرة في محفظته الجلد الكالحة، ما أسهلها حين ينتزعها من جيبه، وابتسامة مفتعلة تغرق سحنته المغبرة، ويده تكر حبات مسبحته الخشبية في خشوع، وتنهيدة طويلة تنفلت من صدره، تحتك بأخشابه فتحدث فحيحا كفحيح أفعى عجوز.

صدقني، حين أخبرك فانا لا أعرف له مهنة غير هذا العمل، يتكسب منه ما يكفي شؤون بيته، يأكل قلبه الفضول حين تعلن زوجته في اقتناع ورضاها الكامل عن صاحبها، تقبل ظهر كفيها تقول ممتنة:” الحمد لله الأحوال عال، وربك لا ينسى أحدا “، كشاهد زور لم يكن ليرضي أبناء عمومته، يرون في افعاله ما يشين العائلة ويهز مكانتها،ويجعلها أضحوكة بين الفلاحين، لكنه يمضي مدفوعا برغبة عارمة، يضرب بتحفظهم عرض الحائط في كبرياء، لا يتوقف عن امتعاضه، ولا يتورع عن الانتقاص من قدرهم على الملأ، يلعن الرحم التي ربطته بهذه الشرذمة الحاقدة، ينتفخ في خيلاء حين يصرح بأنه محسود من أقرب الناس إليه لنجاحه.

تتزاحم زبائنه عليه آناء الليل وأطراف النهار مثنى وثلاث ورباع،يستقبلهم في حفاوة، ويشيعهم في ثقة وتلطف، يعرف جيدا ما يتوجب عليه فعله، يحفظ الأسماء عن ظهر قلب، ويسترجع الأحداث في خفة ومهارة، يطوف بين يدي الحكم بلا تواني ن فكلامه غاية في الاقناع ـ وجمله المرصوصة محبوكة قد تمرس عليها وتعودها، لا يهتز جنابه ولا يتململ، ولا ترهبه هيبة القاضي، اعتاد طقوسا غريبة قبل كل شهادة، ينضح وجهه بالماء البارد وهو يغمغم في هدوء:” كلنا ولاد تسعه،يا شيخ سيبها على سيدك “، يجهل أغلب الناس اسمه كاملا وأنا أولهم، فهم لا يهمهم من الأساس في شيء،فشهرته الكبيرة أغنت عن التدقيق، ما إن تذكر ” محروس الزور ” إلا وينفلت مخزون الأفواه في رشقات متلاحقة، متبوعا بعبارات منتقاة من أقذع الشتائم وأقساها من قبيل:” اخص الله يخيبه البعيد” ” شاهد الزور الضلالي ” ” دا ابن حرام مصفي ” وغيرها كثير من النعوت التي لا تليق إلا بوغد حقير.

تعود الا يفارق المقهى إلا لضرورة، صديقا تراه يندس بين رجال المباحث فهم يألفوه، يتردد بانتظام على مكاتب المحاماة، يطلبونه بالاسم فهو رجلهم المفضل وقت الحاجة، يتباهى في سخف بهذه الصداقات المهلهلة، يعتبرها من دلائل محبة الله لعباده، فمن أحبه مولاه حببه لخلقه.

في صباح يوم غائم، اهتز على غير العادة باب البيت تحت طرقات يد غليظة، اندفع رجال غرب في ثياب ميري، ارتفع بكاء صغيره فوق كتف أمه التي ألجمتها المفاجأة، قال لها كبيرهم في عنف:” المحروس جوزك فين؟ ” وفي المركز كانت في انتظار الضيف قائمة طويلة من الشكاوى، أصنافا من التهم الكيدية، ليستمر خمسة أشهر في دوامة التحقيق قبل أن يفرج عنه بكفالة.