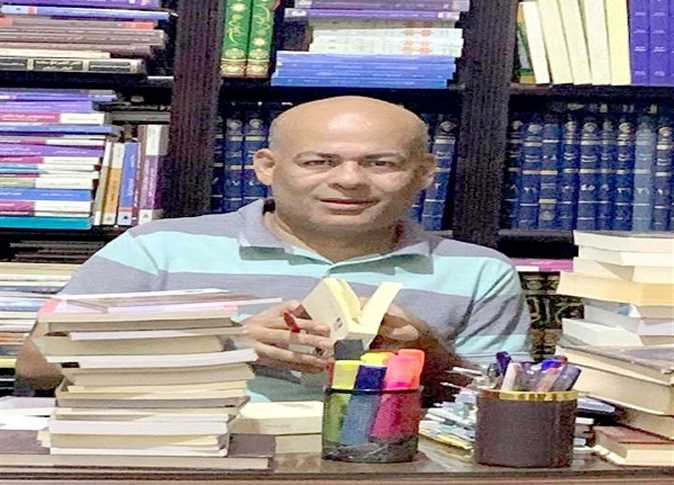

محمد فيض خالد

على باب الله

يِحكى أنّ في مدينةٍ هادئةٍ في قَلبِ الصَّعيدِ النَّائي، جَلَسَ “الخواجة ماركو” أمام دكانهِ الكبير، يتأمّل الشُّعاع الباقي لهُ من شمس حياته، حينَ لم يتبق له من متع دُنياه؛ إلّا هذه الجلسة، وابنته الفاتنة “ماريّا”.

قَدِمَ صاحبنا المدينة شابا مثريا واسع الثراء، أقدمَ على تجارتهِ بنهمٍ، فمالأهُ القدر، وابتسمَ لهُ ثغر سعده، سنينَ عمّرها طوى خلالها رداءٍ شبابه، حسن السمعة نظيف اليد طيّب المعشر، وفِي زقاقٍ مُتهالك، وعلى مقربةٍ منه عَاشَ ” يوسف ” فتى قليل الحَول والحيلة، يعولُ أمّا فانية، دأبه السّعي في طلبِ الحلال، ما إن تأخذَ الشّمس تنفض بيدها غبار الظّلام، حتّى يجد طريقه إلى المحطّةِ، فوق رصيفها يستقبلَ بضائِع زبائنه في طرودها ليوزعها، لم يتبق لهُ من دنياه غيرَ مهنته، وقلوب أهل المعروف التي امتدت لتكفلهُ صغيرا حتّى شَبَّ، فاندفع يكسب لقمته من كدّ ساعده، يوما بعد يوم يكبر أمله، ويتشجّع فؤاده، لا حديث لأصحاب الدّكاكين سوى حديث همته، وبره بأمهِ، ذَاكَ النّور الذي أضاء زوايا قلبه السّادر، ما إن يرجع مع مسائهِ متهدّم القوى، حتى تتفلّت نظرة من الوالدة فتبدو دامعة، قريحة القلب، تُكابدُ ذكرى رحيل والده الذي تركهما في هذا المُعتَرك المُوحِش، سرعان ما تعود لتستقر على شفتيها ابتسامة مهتزّة، تبعث في نفسها السلوى، وقد أصَبحَ فتاها رجلا صلبا، مرّت الأيام ثقيلة، كبر ” يوسف ” وكبرت أماني الطفولة، صحت عزيمته، فبدا شابا منضور الشّباب، انزاحت عنه سُحب اليأس، فاستطاعَ بعد لأيٍ أن يكتمَ في صدرهِ أنات حزنه، في الشارع وجدَ لهُ مكانا افترشَ الرّصيف قُبالة دكان “الخواجة”، الذي أوسعَ له حينَ أكبرَ دأبه ونشاطه، لقد فُتِنَ بهِ من حيث لا يدري، بعدما لمسَ فيه شبابه الذاهب، يُطاَلعه في حركتهِ بين زبائنه؛ فيثير النَّسيم الرّخي في رأسهِ ذكرياته البعيدة، سريعا نزل من نفسه منزلة عالية، اطمأن إليهِ فاستخلصه لنفسه، كلّفه أداء مهام خاصة فوجدَ الحماسة تتفتّح في روحه، لم تكن ” ماريّا ” ببعيد عما يجري، فمنذ وجدَ ” يوسف ” مكانا له في قلبِ والدها، ولا حديثَ لهما إلّا حديث أمانته وطُهر قلبه، حتى لم يتبق في الصّبرِ منزع كي تتعرف إلى صاحبها، لم يجد أمينا يحمل حاجات بيته إلا فتاه الجديد، يوما بعد يوما وجدت الفتاة منه ما أذهلها عن نفسها، قالت لوالدها يوما في انشراحٍ : “هنيئا لكَ فتاك الجديد، إنّني لأعجب منه، أوكلما حادثته زوى ببصره بعيدا، وأجَابَ بصوتٍ خافت يكاد يبتلعه الخجل، رغم أنّ صوته ليصبّ الحياة في الصّخرِ الصَّلد”، تَابعَ الأب حديث ابنته بنشوةٍ عارمةٍ وارتياح،بدت وكأنّما يراها لأول مرةٍ، فكلّما تحدّثت عن صاحبهِ؛ أشرق وجهها إشراق الخمر في كأسها، والتمعت عيناها ببريقٍ أخاذٍ لم يعهده، على ما يبدو أنّ كأس الودّ بين الخليلينِ قد صَفت، ومع تمشي الأيام مشى حبها في قلبهِ مشي الموت في الحياة، ووقع حبه في قلبها وقع النّدى فوق تيجان الزّهر، راقبَ ” الخواجة ” حُبهما الطاهر في صمتٍ مسرورا، يرفع في كُلّ آنٍ يده ضارعا للقديرِ؛ أن يجمع بينهما في دارٍ هناءٍ وسعادة، تزداد أمانيه يوما بعدَ يومٍ، حتى وهو يلحظ انتكاس صحته، واعتلال بدنه، فالمسكين يهدم السّعال أركان صدرهِ هدما، يتبدّى وجهه وكأنّما نفضَ عليهِ الموت غباره، لم يجد بدّ من أن يحمل نفسه على الأمرِ قبل فوات الأوان، وفِي أمسيةٍ دافئةٍ، وبعد أن مرّت هدأة من الليلِ جاهد طويلا كي يفاتح فتاه، نظَر إليه وقد تمشّت الصُّفرة في وجهه الهزيل، اخرج من درج مكتبه ورقة وطلب منه قراءتها، وقبلَ أن يجيبه، قال وهو ينفث دخان سيجارته مُتَوجِّعا : “لا أجد سواك ضامنا لابنتي حريصا عليها بعد مماتي “، تدفقت الكلمات من بينَ شفتيهِ في غيرِ رويةٍ، لم يترك للشَّابِ فرصةً كي يرد، صَمتَ مذهولا يُقَلّب صَكّ شراكتهما، وبعد أسبوع عُقِدَ قران ” يوسف ” و” ماريا ” في احتفالٍ بسيط ضمّ أصدقائهما من أهلِ الحي، أخيرا استراحَ ” الخواجة ” ومسحَ عن نفسه ضيقها، الآن يستطيع الرّحيل في سلام، تعاقبت الأيام على المدينة ونجم ” يوسف ” يتلألأ أكثر فأكثر، لتشهد ميلاد أشهر تجارها، الذي لاتزال محاله عامرة تُورّث في كُلّ شارع منها..

**

عزيز أفندي

قالوا إنّ أسلافه من أصولٍ أرمينية، ودليلهم السّاذج حُمرة وجهه القاني التي تُشبه لونَ الطّربوش، ولغده المُتدلى بنتوءات عريضة، يفترش فوقَ رقبته الغليظة كضرع بقرة سمينة، ناهيك عن خده الأثيل الأمرد، وزُرقة في عينيه تُشبه في نقاءها ماء التّرعة ساعة يبعثر الفجر رايته البيضاء، ما إن يُذكَر اسم ” عزيز أفندي ” بين الفلاحين في أنديتهم؛ حتى يتغامزوا بكلماتٍ عدت بمرورِ الزّمن أشبه بالوردِ المكرور، يُقسِمون بأغلظِ أيمانهم :” إنّ صنعة أجداده التي أوكلت إليهِ كُلّ هذا الجاه العريض هي الخمور، لقد كانوا من أكبر تجّار الخمور في الصّعيد ” غيرَ أحدا منهم لم يستطع إثبات دعواه، جميعها أضغاث أحلام، سريعا سريعا تتبخّرُ في نفسِ كُلّ مشتهٍ حاسد، يتمنّى في دخليةِ نفسه : ” يا ليتَ لنا مثل ما أوتي عزيز أفندي”، تتقافز خيالات كثيرة، تزاحم عقول وضمائر الجالسين، يأكل الغيظ شغاف القلوب، يعدّوا عليه أطيانه التي بلغت الألف فدّان، وماكينات الرّي والحرث التي لا يهدأ ضجيجها ليل نهار، وأسراب المواشي من كُلّ صنفٍ، تتناطح بين جَنباتِ الحَظائر، وبساتين الفاكهة تتلألأ ثمارها لذّة للناظرين، كأنّها جنة عدن التي وعِدَ المتقين، يتَمطّى سباعي خفير الإصلاح متثائبا في كُلّ نوبةٍ، ليقول : ” الملك للهِ، ما دايم إلّا وجهه، الكفن مفهوش جيوب ” تتحدّث أبهة قصره عن أنّ صاحبه سليل نعمة وربيب جاه، يُقسِم ُ” منقاريوس” دلال الزِّمام :” إنّ لمعة زجاج نوافذه المتوهجة، يراها من على مسافةٍ بعيدة “

لم يُخالِط ” عزيز أفندي ” فلاحي القرية إلّا لِماما، حتى زوجته الشّقراء وأبنائه في منأى عن عيونهم المتربصة، فأسوار القصر العالية حِجابا مستورا، يعتقدواأنّها خُلِقت من طينةٍ غير طينتهم، أية طينة بل قُلْ من لبنٍ حليب، من عسلٍ مُصفّى، يُطَالِعون بياض جسمها الوضاح، ذراعيها العاريتين، حُمرة تقدح في وجنتيها المكتنزتين لحما طَريا، خصل شعرها الأصفر الوهاج الذي يفوق صُفرة سنابلهم، هي لا تُشبه بحالٍ من الأحوالِ نساءهم العِجاف، اللاتي تركن أنوثتهن بين الحقول، وفوق تراب الجسور وبركها، ونفضن البقية فوقَ روث البهائم في الحظائرِ، وأمام الأفران وكوانين النَّار، قالت ” فرحانة ” ضاربة الرّمل :” إن الست هانم، شابة ريّانة، في زهرةِ العُمر وبسمة الصِّبا،ذات قامةٍ سامقة، وعيون فوارة تُرسِل السِّحر حيث تُرسل النّظر، سخية اليد ” على عكس زوجها، فمعروف عنه بخله وشحّه، تلتمع في عينيهِ شعلة الحِرص، لا يتحرّج أن يعلنها صريحة أمام جلسائه بصوتٍ راعش : ” هؤلاء الرِّعاع أعدى من بعوض البركة، إن أعطيتهم يدك التهموا ذراعك “، لا يلقي لنصائح أصدقائه بالاً، حين اعتقدوا أن في تقتيره الزائد السبب في انتكاسِ صحته، نَصَحوه أكثرَ من مرةٍ بالإحسانِ لهؤلاِء لكن دون فائدة.

صَارت أفعاله مادة للتندّرِ، حَلفَ ” سطوحي ” المزين يوما برأسِ حماته :” إنّ جيب عزيز أفندي لا يخلو من البلحِ المحمص والكِشك، يلتهمه ساعة مروره على الغيطان، وفِي مراتٍ كثيرة يهبط كالعمل الرَّدي فوقَ مناديل الأكل التي يتحلَّق حولها الأُجَرية، فيأتي عليها دونَما غَضَاضةٍ، سُرعان ما يتجشأ شاكيا عللهِ وأوجاعه التي لا تنتهي “، ساعتئذٍ تأخذ ” سيد مصيلحي ” خفير الدايرة الشَّفَقة، يُمصمص شفتيه في امتعاضٍ دفين، يجترّ حكاية مرض البيه الذي حارت فيه الأطباء، يُردّد بصوتٍ مخنوق :” مسكين البيه بتاعنا، لا يأكل ولا يشرب إلّا بأمرِ الحكيم ” يمطّ بوزه اليابس متفاصحا :” ملعون أبو المال الذي يجرّ المرض والعلة، الحمد لله على نعمةِ الصّحة، عود فجل، وكسرة عيش ناشف بالدنيا وما عليها، سلطان زماني “، هنا تتعالى الضحكات في سخريةٍ هازئة، فهم على درايةٍ من أنّ كلامه لا يصدر عن ديانةٍ أو صيانة، لكنّها قلة الحيلة، وغطرسة الفقراء وفلسفتهم الفارغة، فلو كان صادقا ما تعوّد سرقة الذرة من حُقولِ الدايرة، ولا مدّ يده على سقطِ حديقة سيده، تبيعه زوجته في الأسواق، جميعهم وأسلافهم يرددون منذ عقودٍ طويلة هذا اللَّحن الأجوف، ولكنّهم يتَمنّوا في قرارةٍ نفوسهم المرض ولحس التراب؛ نظير ساعة نعمة يحيونها في سرايا ” عزيز أفندي ” يذوقوا من خيراتها، أمّا ” زيدان ” خفير السرايا فدائما ما يُلقي على سيده إشراقا هائلا من التُّقى والهيبةِ، يتَصَاعد الدّم في رأسهِ حينَ يُذكَر بخل ” عزيز أفندي “، يقول بشيءٍ من المُرَاوغةِ والمُخاتلة :” البيه عنده لله كتير، فعادته في كُلّ رمضان أن يذبح ويوزع على الفقراء، يا ناس اتقوا الله فيه “، ذاتَ صباحٍ داهمت…