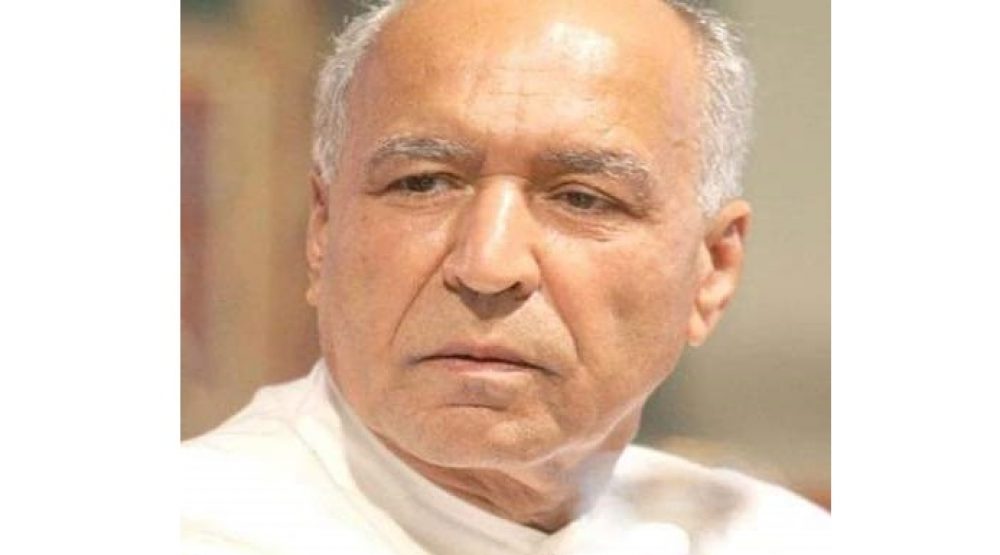

أحمد المديني

في الثاني من تموز/ يوليوز من عام 2001 تحل الذكرى العشرين لرحيل القاص الروائي المغربي محمد زفزاف بعد معاناة طويلة وقاسية مع المرض. لفظ زفزاف أنفاسه الأخيرة في مصحة” المنبع” بالدار البيضاء بعد أن عاد إلى المغرب من باريس حيث قضى الشهور الأخيرة بمستشفياتها برعاية الدولة المغربية لكن عاكسه القدر المحتوم.

هي عشرون عاما تنصرم إذن على غياب الكاتب الذي نستطيع القول والجزم بأنه من رسّخ فنّ القصة القصيرة في الأدب المغربي، ورصد مواضيعه وعوالمه الحقيقية المخصوصة به، ووفّر أدوات التكوين والتشكيل الفنية البانية لقالبه، والحاوية لشجونه، بعد أن اطلع على نماذجه الأصلية في الآداب الغربية، وتتلمذ عليها هي ونصوصها الناضجة ذات التمثيلية في الأدب العربي الحديث، مصرية وسورية، خاصة، في وقت وجيز من منتصف الستينات وعلى امتداد السبعينات وصعدا استطاع أن يصبح واحدا من القصاصين الحاذقين والمعترف لهم بالأهلية والبراعة في العالم العربي قاطبة لا المغرب وحده حيث كان له أسلاف ومجايلون، لا آباء.

لقد كان زفزاف بحق أول كاتب في المغرب فهم موضوع القصة القصيرة، ما هي مادتها، ولأيّ شيءٍ وشأنٍ تُكتب، أي ليست حكاية تحكى جزافا أو خبرا يسرد وتستخلص منه حكمة أو عبرة. أدرك أنها فن القنص بين الانتباه والشرود، الصدفة تهبها، والخبرة تطوعها، وقد أدركها جيدا بحكم موهبة فطرية أولا، وقراءات دقيقة للنماذج الممثلة لها في العربية والفرنسية مباشرة، والصياغة اللغوية والنسجَ الأسلوبي المناسبين لصناعتها لتأتي كما تبلورت عنده نصا يلي نصا مميزةً بالاقتضاب، واللمحة الدالة، واللقطة العابرة، واعتماد الإضمار والإيحاء أكثر من الجهر، نأى بها عن الخطاب المباشر بل الخطبة الصريحة والموعظة ولسان التعليم كما عهدنا من القصص المؤسسة لهذا الفن في أدبنا بدءاً من الأربعينات وإلى الستينيات منه.

من القصة القصيرة انتقل الراحل إلى كتابة الرواية، بالأحرى القصة الطويلة، هذا النوع من المحكي يسمى في الأدب الفرنسي ب(récit)أقصر من الرواية صفحات وشخصيات وفضاء وبحثا، أيضا. أطول ما كتب روايته:” المرأة والوردة”(1972) تلتها أخرى أقصر وأدقّ بلغت شأوا فنيا بعيدا:” الديدان التي تنحني” نشرها يحي حقي في مجلة (المجلة) في عدد خاص عن القصة العربية حوى نصوصا لأعلامها المشاهير. المواضيع والشجون ذاتُها في قصصه القصيرة يلتقي بها القارئ في مجرى خبري أطول وخيوط إلى حد متشابكة وتعدّد محدود في الشخصيات مع توسّع نسبي في وصف الأمكنة وفضاء السرد، إضافة إلى تأملات في الوجود ذات أبعاد ميتافيزيقية، بذا زاوج زفزاف بين الشاغل الواقعي والهم الإنساني في لحمة واحدة.

لكي نعرف باختصار وبساطة عن أي شيء كتب محمد زفزاف، وربما لماذا اتجه إلى الأدب، نحتاج إلى التعرف بما يلزم على سيرته الذاتية، الفردية العائلية والدراسية والحياتية، عامة. وهي في النهاية سيرةٌ مركبةٌ أعطت لصاحبها شخصيته الخاصة، عاش مستقلا حريصا على عزلته، وعمومية، أي الأدبية التي تظهر في ما ينشر لا غير، وهذه نصية متاحة للقراءة فقط. أعرف هذه السيرة بأطرافها الثلاثة علمت جزءاً من الخصوصي فيها من صاحبها، والجزءين الآخرين من درس وتحليل أعماله في قسم من دراساتي الجامعية وبعض كتابتي النقدية، وطرف مهم هو الذي تمثل في كتابين أساسين عن الراحل أشرفت عليهما الأول بعنوان” محمد زفزاف، الكاتب الكبير” من إعداد رابطة أدباء المغرب(2003)؛ والثاني:” صنعة المعلم” (2017) كذلك بمشاركة أدباء وباحثين، صدر عن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وبالمختصر المفيد أقول إن معلم القصة القصيرة المغربية الذي ولد سنة 1945 نشأ نشأةً فقيرة حقا، في حيٍّ صفيحي بمدينة القنيطرة، وهو يتذكر طفولته ومعيشة الأول بألم وامتعاض، ترك في نفسه جروحا لم تندمل، وكشف له عن مظاهر البؤس العام في محيطه وتراكم صور وحكايا أفراد ومآسي عائلات من قاع المجتمع، هم الذين احتكّ بهم في طفولته ويفاعته، فانحاز إليهم بقوة لأنه لم يعرف سواهم، ومن قرارة بؤس الطبقة المسحوقة ضغِن على الفئات المرفّهة فرسم خريطة اجتماعية بأبعاد إنسانية للاستغلال الطبقي والبشري عامة، ومن ثم جاء أدبه ملتزما جوهريا لا يحتاج إلى الشعار ولا كاتبُه إلى أيّ انتماء سياسي خارج ما خطت يمينُه. وهو التزام ذو أبعاد إنسانية، مشبع بقلق الكائن وأسئلة الوجود، نابعة من سياق سرد حينا، وشرود قلم حينا آخر، لقاص كان مزدوج اللغة والتكوين، وجلس لدرس الفلسفة مبكرا. تصنيفُ قصصه وتقويمُها وسبرُ عوالمه وفحصُ مضامينه وترتيبُ دلالاته مع أبعادها، يُلتمس كلّه في سرده، وهو يسير، ولن تجد في سرد المغاربة وكتاب جيله العرب بساطة في الكتابة وجلاء في الصور ومرايا عاكسة للواقع وشفافة بما وراء النفوس والمعطى المباشر كما عند زفزاف. يهيء لكل صورة ومشهد وموقف وشخصية المفردة المناسبة والقاموس المطلوب، أمكنه غربلة اللغة الكلاسيكية ونخلها وتطويعها لاستخدامها لغة قصٍّ خلافا لغيره لغتهم واحدة ولا تمييز لأسلوب عندهم، فيما تتعرف عليه، كما تتعرف على تشيخوف أو همنغوي من مقطع واحد، وهذا هو الكاتب.

رحل زفزاف عن عالمنا كاتبا كبيرا في بلد صغير لا يولي للأدب قيمة التقدير والتذوق له، وللأديب ما ينبغي له من الاعتبار، لذلك عاش طيلة سنّي حياته في صومعة أدبه العالية، مكتف غالبا براتب التعليم المتواضع، ذا عفة، مسالما، في عيشة بسيطة، بلا أصدقاء تقريبا، وكثير من المعارف خاصة في حي المعارف بالدار البيضاء حيث كان يقطن حتى صار بيته مزارا لنساء الحي يتبركن به في مرحلة أرسل فيها لحيته بدا زاهدا في الدنيا إلا ما يقيم الأوَد. ولن يصدق جيل يملأ الوقت الآن صخبا متعجلا في الكتابة والنشر والشهرة(لماذا؟) أن صاحب” محاولة عيش”( الرواية المقررة حاليا في برنامج التعليم الثانوي بالمغرب) كل ما ابتغى من الحياة بعض عيش، لم يفز بأي جائزة في المغرب، ولا في أي بلد عربي آخر، وإني لأذكر أنه لم يكن يجد دار نشر، ولا تهافت على ترجمة لعمل له، بينما يزدحم عند بابه حملة المخطوطات، وفي صندوق بريده المنظم ترد رسائل كبار الكتاب العرب والمجلات التي تنشر قصصه، قد ذاع صيته في الآفاق، وهو عنها لاه. واليوم عديدة الرسائل الجامعية يحضرها الطلاب عن أعماله الرائدة زيادة عن ببليوغرافيا نقدية ثمينة عنها ما فتئت تتنامى.

بدأت علاقة زفزاف بالأدب شعرا، فنظم قصائد تقليدية وهو يافع، وفي مطلع شبابه انتقل إلى قصيدة النثر، كتب منها نصوصا لافتة أهمها (نكرولوجيا) نشرها يوسف الخال بتنويه في مجلة( شعر) بيروت، 1968. وتدرج يكتب مقالات ومذكرات صحفية، وقصصا قصيرة، هو النوع الأدبي الذي سينتظم فيه نشرها متفرقة بين منابر مغربية ومشرقية ابتداء من سنة 1970، جريدة العلم، المحرر، أقلام، الرباط ،، ومجلات المعرفة( دمشق) والأقلام( بغداد) والآداب) بيروت، و(المجلة) القاهرة، فكان اعترافا عربيا بموهبته في وقت لم تكن المنابر المشرقية تنتبه لكتاب المغارب إلا لماما. عبر ثلاثة عقود صدرت له ثمان مجموعات قصصية باكورتها:” حوار في ليل متأخر”(1970)؛”وأبرزها :”بيوت واطئة”(1977) “غجر في الغابة”(1982) وآخرها:” بائعة الورد” (1996).

بتواز معها، اتجه زفزاف إلى كتابة وإصدار روايته المميزة بكثافتها وحجمها الصغير أقرب إلى قصص طويلة، وأول رواية عرف بها هي” المرأة والوردة” صدرت في بيروت عن منشورات غاليلي( سلسلة الكتاب الحديث، 1972)، عالجت موضوع علاقة العربي بالغرب. تلتها تسع روايات، نذكر منها ” قبور في الماء”(1978)؛” الثعلب الذ يظهر ويختفي”(1989)؛ وختامها:” أفواه واسعة”(1998).