في تسعة وعشرين فقرة سردية قصيرة على مدى مئتي وخمسة عشرة صفحة من القطع المتوسط يبحث السارد/الكاتب في سراديب عقله، فينسج خيوطًا تتباين بين الحنين إلى زمن الصبا وربوعه في أرض الوطن، وبين حكايات ومشاهدات تتردد في ثناياها أوجاع الوطن وآلامه على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. تأتي نصوص المجموعة في معظمها مسكونة بروح الشعر، تتأرجح على التخوم بين القصة والسيرة الذاتية التي تحمل مرارة الحنين. تُستهل المجموعة بفقرة سردية ذات عنوان لافت “المعزوفة القياسية للمتسكع الغريب”. يستخدم السارد ضمير الغائب، ولكنه يصف حاله في مدينة كندية، وقد خرج من منزله بعد اعتكاف دام أشهر الشتاء قارس البرودة: (هو المتوحد الجالس على دكة أمام بحيرة عادية، بلا أي جمال خاص، تتوسط حيا سكنيًا للطبقة المتوسطة في مدينة بغرب كندا الأوسط) يتذكر كيف كان في أيام (الشتاء الأبيض المتجمد) يذهب إلى بار الحي القريب (يكتب في دفتره عن شخصيات عرفها في زمن المراهقة والحماقة العظيمة. يستحضر أماكن وزوايا من “ملاعب الصبا والشباب”: المعادي في الثمانينيات والتسعينيات، باب اللوق في امتدادها عبر حياته. حوض من الذكريات في سهوب جليدية بلا تاريخ…). تنفرج خيوط الحنين المكاني في تلك الفقرة السردية الأولى لتتوزع على فقرات سردية أخرى من المجموعة. ومنها الفقرة بعنوان “شهيد حرب الأرز” حيث يستحضر السارد ألعابه الصبيانية مع زملائه في المدرسة، واستهداف بعضهم البعض بقذائف من حبات الأرز، يقذفونها من أقلام الجاف ماركة “بيك” أنذاك. ويقرر الأولاد استهداف أحد المدرسين بلعبتهم المبتكرة، فلم يجدوا أضعف من مدرس التربية الزراعية. وفي إلماح ساخر يتعرض السارد لضحالة النظام التعليمي السائد في مصر: (لم يتبق لنا سوى الأستاذ مصطفى، مدرس “التربية الزراعية”، وهي مادة غامضة لا نعرف من أي نظم تعليمية انحدرت إلينا، وما هي فائدتها لتلاميذ في العاصمة بالتأكيد لن يمتهن أحدهم الفلاحة في المستقبل الآجل). وبالفعل يستهدف الأولاد مدرس التربية الزراعية، ويفشل هو بدوره في محاولة إخافتهم، فيلجأ إلى استعطافهم. يقول السارد: (بعد أن أخفق في إخافتنا، كان لابد له من تغيير الاستراتيجية، فلجأ إلى الهجوم بطريقة مختلفة: أخذ يخطب خطبة طويلة في رثاء ذاته أن: “حرام عليكم” و”أنتم تستقوون علىَّ” وعرج على حالته المادية “التعبانة”، فلا أحد يأخذ دروسًا خصوصية في مادة التربية الزراعية، وهو يعيش فقط بمرتبه الضئيل. بل وتطرق إلى مكان مسكنه الفقير…). رغم بساطة الحدث إلا أن الكاتب يقدم من خلاله نقدا ساخرا لاذعا للسياسات التعليمية في مصر، ربما تعجز عنه أبحاث مطولة. وفي فصل بعنوان “الدخيل” يعود الكاتب إلى الطفولة والصبا، بينما كان تلميذا في المدرسة الثانوية، ليحكي السارد عن بعض ملامح التمرد في هذه المرحلة، ليتطرق منها إلى حادثة تمرد جنود الأمن المركزي عام 1986، وتداعياتها أنذاك: (…كان يوم بارد من شتاء 1986. وإذ كانوا بالحصة الأولى، سُمعت خارج المدرسة أصوات طلقات رصاص. كيف ذلك، ونحن في عمق سنوات الاستقرار، وقد أنستنا ثقافة السلام صوت الرصاص والمعارك؟ لكنها كانت الحقيقة. وسرعان ما توالت الأنباء. جنود الشرطة بمعسكر الأمن المركزي الذي يقع خلف المدرسة انخرطوا في تمرد مسلح على قياداتهم، وفي منطقة الهرم أيضًا نفس التمرد، أحرقوا هناك الفنادق والمنشآت السياحية….). ومرة أخرى تغلف السرد نبرة استرجاع للماضي وأيام الصبا ، إلا أنه يستطرد إلى تلك الحادثة التاريخية التي أدى إليها ما كان يعانيه هؤلاء الجنود من ظلم وقهر. وفي فصل آخر بعنوان “احتراق الملف الأصلي” يتقاطع الحنين إلى المكان مع أحداث ثورة 25 يناير. يحكي الراوي: (احترق بيت عائلتي. أعني بيت جدي الذي نشأت فيه طفلًا. وللأسف تلقيت الخبر وأنا في قارة أخرى على مبعدة آلاف الأميال. جرى ذلك في الأحداث الأخيرة في القاهرة، عندما نشبت معارك عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة. البيت كان على التخوم بين حي عابدين وباب اللوق، قريبا من محيط وزارة الداخلية. ولذا طالته شظايا المعارك، فأمسكت به النيران، والتهمته تمامًا). ويسترجع السارد ذكريات المكان وكيف صار مركزا للذاكرة تلتقي عنده (لحظات مشحونة من الماضي، من الطفولة خاصة، تبني حولها شعرية العمر كله). ويشعر الراوي أن احتراق البيت، بينما هو بعيد في الغربة، بمثابة احتراق (ملف أصلي لنسخة “سوفت وير” سريعة الاستعمال: (أن يحترق البيت وأنا هكذا بعيد، فهذا يعني أن تلك اللحظات السحرية قد قُضي عليها إلى غير رجعة…. فتلك اللحظات التي كانت تسند الوعي بضوئها الخاطف، لابد لها من سند واقعي تعود إليه، كملف أصلي لنسخة “سوفت وير” سريعة الاستعمال. وكان البيت… بمثابة ذلك الملف الأصلي).

يحمل الراوي ذكرياته البصرية عن ربوع الصبا والشباب، متنقلا بين وسط البلد المائج بالحركة والصخب وبين ضاحية المعادي الهادئة المنعزلة، فتتقاطع الثقافات وتتنوع الخبرات. وينسحب الأمر على بصمات صوتية تختزنها الذاكرة تجعل انتقال الراوي للعيش في كندا وكأنه “انقطاع مفاجئ لشريط الصوت المصاحب للحياة”، كما جاء في فصل يحمل نفس العنوان: (انقطاع مفاجئ في شريط الصوت، قطع حاد في المرأي أيضًا. هكذا أتخيل انتقالي في سن الأربعين من مصر للعيش في كندا. أربعون عامًا عشتها كلها في القاهرة، ما عدا سفرات قصيرة…. القاهرة بكل ضجيجها المحتمل وغير المحتمل، بانتقالات داخل حيزها المتسع بين أقاليم صوتية مختلفة في اليوم الواحد. سكنت معظم الوقت في القاهرة بحي المعادي، في المناخ الصوتي الأكثر صحية في تلك المدينة المشوشة، مع نشأة مبكرة في بيت جدي بقلب المدينة، في حي عابدين. ولكلا الحيين بصمته الصوتية. وبخلاف ضجيج الحياة اليومية تستخلص ذاكرة الأذن صوتًا معينًا تجعله دلالة على المكان). ويبقى الراوي في ذلك (الجدل الصوتي بين المعادي ووسط البلد) حتى يغادر القاهرة.

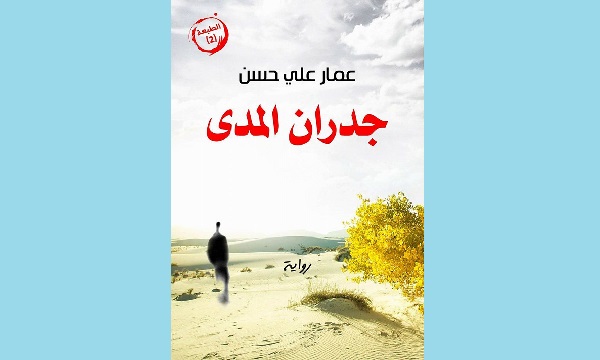

“في الإقامة والترحال” يتدثر السرد في ظاهره بغلالة من السيرة الذاتية والحنين إلى الذكريات، ولكن سرعان ما تكشف نظرة نافذة مدى تواري تلك النغمة خلف نقد سياسي واجتماعي لاذع لكاتب يعشق تراب الوطن، رغم اضطراره للعيش خارجه.