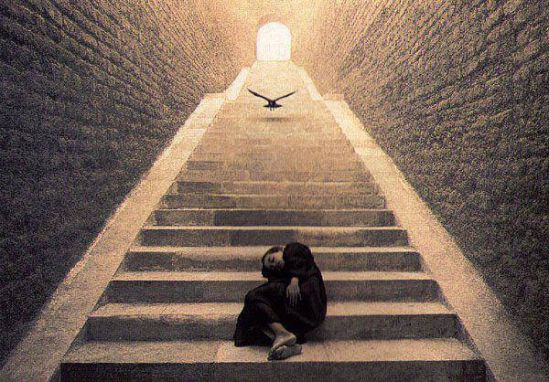

ربما كان من الأفضل دوماً أن نجد من يضع لنا سلماً يساعدنا على الهبوط للشارع من خلال الشرفة، قد يتحقق ذلك للبعض، لمحظوظات وجدن من يهبهن الأمان والحب والحرية، أما البعض الآخر، من أنتمي إليهن، فليس أمامهن سوى القفز والسير عرجاً حتى تستقيم الحياة. محاولات السير هي التي تعلمنا السير، أما الجلوس فهو أرض خصبة للعجز. ليس محض صدفة أن حوائط الغرف أربعة، ولا أن بابها على اليمين، بينما باب الشرفة على اليسار. لماذا يجب أن نسير دوماً جهة اليمين؟ ولماذا نفترض أن الخير كل الخير في ناحية واحدة ؟ اليمين هو كلمة نعم، التي لم أعرف سواها حتى هذه اللحظة، والتي وضعتني في هذا المأزق. نعم، هي التي جعلتني طرفاً ثالثاً، وهي التي جعلتني أكثر قبحاً عندما امتنعتُ عن نتف شعر وجهي وجسدي لأن أمي تقول إن العذراوات لا ينتفن، وهي الكلمة التي قلتها لصديقاتي عندما نصحنني ألا أخبر خطيبي السابق بتفاصيل حياتي، قلن لأن الرجال يفترضن دوماً أن الحكايات ينقصها بقية. نعم في مأكلي وملبسي، في كلامي وتفكيري، في دراستي وقراءتي . لكن لا يصح نعم في الرجل الذي سيضاحعني .

أشعر بالدوار، أترنح في مجلسي، تمر حياتي أمامي كفيلم لم أكن يوماً بطلته، لستُ سوى كومبارس جاء ليؤدي بعض الحركات ويتفوه ببعض الكلمات التي حفظها دون اقتناع منه ليرددها على مسامع المشاهدين. كومبارس في فيلم يحمل اسمي، وتم ترويجه باعتباري بطلته. أنظر إلى سقف الغرفة وأبتسم بصوت أسمعه، هذا هو سقف حريتي المفروضة من قبل أمي والناس أجمعين. أخرج للشرفة وأنظر للسماء، هذا هو سقف حريتي التي فرضها الله. أقرر أن أقص شعري، فأشعل النور وأمسك المقص. أشعر بنشوة وأنا أفعل شيئاً لم يمله عليّ أحد. أبتسم في مرآة التسريحة، أصبحتُ أصغر سناً، وألمح جمالاً لم ألحظه من قبل، عيناي تلمعان رغم كل شيء ولم ينطفيء بريقهما. وبينما أضع الشعر في سلة المهملات، أشعر بالحصان الأسود، الجامح ، يطل عليّ. أنظر إليه، فتغزوني طاقة إيجابية تدفعني لما أفكر فيه. تقطع تفكيري دقات الساعة. تشير للثالثة.

في ساعة مثل هذه ولدتُ، جئتُ للعالم عبر عضو ملعون، لعنه الكتاب المقدس حينما جعل المرأة أصل الخطايا، وجعل لعنته مستمرة بالنزيف الشهري وآلام الحمل والولادة. أي ذنب ارتكبته المرأة سوى أنه ليس لها عضو ذكري؟ وماذا كان سيحدث في العالم لو خُلِقَ نوع واحد وتكاثر ذاتياً دون حاجة لنوع آخر؟ أي كتاب سماوي احترم المرأة ؟ لسنا سوى أوعية، مجرد أوعية .

أكره رقم ثلاثة، يذكّرني بكل ما هو سيئ في حياتي، كنت ثالثة أب وأم. وكنت ثالثة بين صديقة وعاشقها. وفي الساعة الثالثة من اليوم الثالث بالشهر الثالث ولدتُ، وكأن القدر يتعمد إبراز علاماته لكل عين ترى ، فيحدد بذلك مصيري.

رغم كل شيء، يهاجمني الآن، في هذه اللحظة تحديداً، حب لذاتي. أتجول بخفة في غرفتي الرحبة ذات الحمّام المستقل، وكلما عبرتُ أمام مرآة التسريحة توقفتُ. آراني أكثر قوة، رغم جسدي المنهك وهاجسي بخيبة الأمل. ألمح في وجهي، مع شعري القصير، طاقة إلهية اخترقتْ حوائط غرفتي وجسدي وسكنتْ روحي، فانعكست في وجهي. أنا الآن امرأة أخرى، أردد بصوت مرتفع. امرأة قادرة على خلق الطرق التي ستسير فيها حياتها، ولا تهتم سوى بصوتها الخاص. تتعاقب الصور في ذهني بشكل لا يمكن إيقافه. أجلس على الأرض وأفرد جسدي بتأن، كأنه قطعة زجاج. تتوقف صورة أبو الهول وتملأ عينيّ فتتوارى خلفها كل الأشياء. يتردد بداخلي سؤال لم أعرف يوماً إجابته، أي شيء تغير حول هذا التمثال الخرافي المكون من رأس إنسان وجسد أسد ؟ نفس الشمس والقمر، الرمال والرياح، نفس البشر بآلامهم وخضوعهم. الشيء الوحيد الذي تغير، ويجب أن يتغير لأنه قرر ذلك، هو أنا. أبتسم للحصان الأسود، الجامح، ابتسامة امرأة عرفتْ، بعد أن قضتْ نصف عمرها المفترض، أن الإنسان إله في ذاته.

أنهض لأسترخي على سريري. أفكّرُ أن حقيقة الجمال تكمن في العين التي ترى. أسخر من الفكرة بداخلي، وأنفضها عن رأسي. أستدعي النوم بكل التمائم، أدعوه بكل ما هو مقدس ليخلّصني من أرقي، من دوراني حول ذاتي، وربما من الجنون الذي أقف على عتباته. أؤدي طقسي لمصالحة الحلم، أنام على ظهري ناظرة إلى السقف لعدة دقائق، أضع ظهر يدي اليمنى على جبهتي، أغمض عينيّ وأتخيلني مرهقة، مرهقة جداً، ألهث من الركض والعطش على رمال شاطيء أمواج بحره عالية ومجنونة، أجري وأجري في ظلام لا يقطعه سوى طلة قمر خجول. أستيقظ صارخة…رأيت في المنام أن لى عضواً ذكرياً.

***

يعيدني الحلم هذه المرة إلى منطقة أخرى في حياتي كانت على وشك التلاشي وسط ركام الذكريات الموجعة. الرجل الوحيد الذي رأيته حتى سن السادسة كان أبي. لم أكن أدرك الفرق بين الذكر والأنثى حتى ذلك الحين، وكنتُ أقع في حيرة عظمى عندما تقع عيناي على مكان بارز بين فخذيه. في مرات كثيرة كنت أتعمد ملامسته فينهرني، فوجدتُ طريقة أخرى للاقتراب بلا توبيخ، الجلوس على حجره أو بين فخذيه، دون إبداء أية رغبة في ملامسة مكانه البارز. حينها كنتُ أشعر بدفء هذا المكان، فيهبني دفئه شعوراً بالأمان الممتزج بالنشوة. وذات ليلة صيفية، استيقظتُ على كابوس من كوابيسي المعتادة، فدفعني الخوف نحو غرفتهما(أحياناً كنت أنام بمفردي)، لأجد أبي واقفاً بعضو منتصب وأمي من خلفه تداعبه بإحدى يديها. (أحاول استرجاع الصورة بتفاصيلها فلا أرى الخصيتين، اللتين وصفني أحدهم ذات مرة، بكل وقاحة، أنني أشبههما). أذهلني شكل العضو، ولكن ما حرّك الغضب في نفسي أنه سمح لأمي بما حرّمه علىّ. أظن أنها كانت ليلة فاصلة في حياتي وحدث بنى جداراً أو أحدث شرخاً في علاقتي بهما على حد سواء، كنتُ كثيرة البحث عن أبي وأود بكل طاقتي أن أنتزعه من أمي دون أن أحقق ذلك، فولّد ذلك في نفسي شعوراً بخيبة الأمل كانت عاقبته أنني ابتعدتُ عن أبي تماماً، ووجدتني مضطرة للاقتراب من المرأة التي انتزعت مني حبيب طفولتي، فشعرتُ دوماً أنها تقهرني. كانت تقهرني بحرماني من الخروج من البيت، بحكاياتها التي لازمتني طيلة حياتي، بمخاوفها التي صبتها في أذني، بعزلتها التي فرضتها علىّ دون إرادة مني. قهرتني عندما أورثتني الشعور الدائم بأن المرأة يجب أن تكون مقهورة لتنعم بالراحة، فبدأتُ مع الوقت أدرك معنى أن تكون كفوف أيادينا متشابهة حد التطابق، وأيقنتُ أن مصيري هو نفس مصيرها، زوج يعاملني كوعاء، وعزلة أقضي وقتها الطويل بين جدران صماء لأسرد الحكاوي والأساطير والخيالات لطفلة قبيحة تشبهني. لذا، بدأتُ مع بداية مراهقتي في شراء وقراءة قصص الأطفال، كنتُ أنتقي منها الحكايات الأكثر تشويقاً والأقل رعباً فأحفظها عن ظهر قلب، حتى لا أبعث بخوفي إلى ابنتي التي لا تزال في عالم الغيب .

انتقلنا للمدينة وعشنا في بيت جدي وأنا في السادسة، فنُلتُ جزءاً من حريتي. ذهبتُ للمدرسة ومشيتُ في الشارع وكوّنتُ صداقات. رأيتُ بشراً في نهاية الأمر يختلفون عن أبطال حكايات أمي، على الأقل في ظاهرهم. وقتها شعرتُ أن شيئاً ما ينقصني، تمنيتُ بقوة طاقتي أن لو كنتُ ذكراً، بقوة الذكور وجرأتهم وتحديهم للعالم؛ ولأن ذلك ضرباً من المستحيل، اكتفيتُ بأن أقلدهم في كل شيء، ملابسهم وطريقة حديثهم واستخدام مفرداتهم الخاصة. لم أجد تعارضاً من أبي، الذي كان يشجعني على ذلك، بينما كانت أمي تنظر لي بريب دون أن تترك تعليقات تحفر في ذاكرتي. رغم ذلك لم أصر ولداً، ولم أشاهد ولو صدفة نظرة تعبر عن سعادتهما لامتلاك مخلوق في بيتهما. بينما رأيت مئات المرات عائلات صديقاتي يفرحن بالقطط ويدللونها .

***

أتكون رؤيتي مجرد رغبات قديمة وقعتْ في منطقة اللاوعي والآن تظهر عن طريق الحلم قبل زفافي بليلة؟ هل يعني تكرار الحلم أنه سيتحقق، كما كانت أحلامي دوماً متحققة؟ الرؤية بالنسبة إليّ حقيقة أخرى أكثر يقيناً من الواقع . بدأت أرتبك.

الساعة تشير للرابعة. أغمض عينيّ. أشعر بروحي تُسحب إلى أعلى، تمر بأماكن لم أرها من قبل، وتشم روائح لم آلفها. أصوات هامسة تحيط بي وتخترقني. تناديني باسمي الذي أعرفه ولا ينتمي لي في ذات الوقت. وجوه لا عد لها تراقبني، تنظر لي بنظرات لا أستطيع فك شفرتها .

أستيقظ على شقشقة الفجر. أنتبه أنني نسيتُ إغلاق الستارة. أنظر في الساعة. الخامسة وعشر دقائق. هل وراء تعاقب الليل والنهار فلسفة لم أدركها من قبل؟ يقولون بعد كل ليل نهار، ألم ينتبهوا أن بعد كل نهار ليل! أظن أن الإنسان فُطر على الحزن، رغم أنه يبحث دوماً عن الأمل في مفردات الطبيعة، الشروق، تغريد الطيور، لون البحر، لكنه يتجه لا إرادياً إلى ما يغذي حزنه، فيعشق الغروب، ويستمتع بالموسيقي الحزينة، ويُثار مع التراجيديا. أكثر العبارات التي تترك فينا أثراً هي تلك الناتجة عن خبرة سيئة .

لماذا أفكر في كل هذا الآن؟ ربما هي هلاوس الأرق التي حتماً سأتخلّص منها يوم أجدني. إن وجدتني ذات يوم. أدخل الحمّام بخُطى بطيئة بينما أتثاءب. أضع رأسي في الحوض. ينساب الماء الغزير على شعري القصير ويغزو فروة رأسي. أشعر بلذة كأنها المرة الأولى. أردد كلمة المرة الأولى بصوت مسموع، وأسخر بنصف ابتسامة من العدد اللامتناهي من الأشياء التي لم أعرف لها مرة أولى رغم وصولي ما يقترب من نصف عمري. هل ستختلف أفكاري لو جرّبتُ مرة واحدة كل ما حُرمتُ منه؟ هل رؤيتنا للعالم تتشكّل فقط من خبرتنا؟ أم أن تجارب الآخرين تشكّل وعينا؟ أعرف الإجابة لكنها ما عادتْ تشبعني، لم نُخلق في حياة واحدة لكي يمتلك أحدنا الحياة نيابة عنا، أفكر وأهمس: لكل منا حياة. أعلم أني ساذجة، وأن أسئلتي لا تضيف شيئاً لأحد، ولكنني لستُ فيلسوفاً ولا نبياً كي أحلم بتغيير العالم، أو حتى لفت انتباهه إلى منطقة مظلمة. لماذا قلتُ فيلسوفاً ونبياً في صيغة المذكر؟…أنا لستُ إلا فتاة في الثالثة والثلاثين، لم أقبّل رجلاً، ولم يشتهني رجل. لستُ إلا ثالثة ثلاثة، ورغم أني بدون رسالة، إلا أنهم يصلبونني.