جمال الطيب

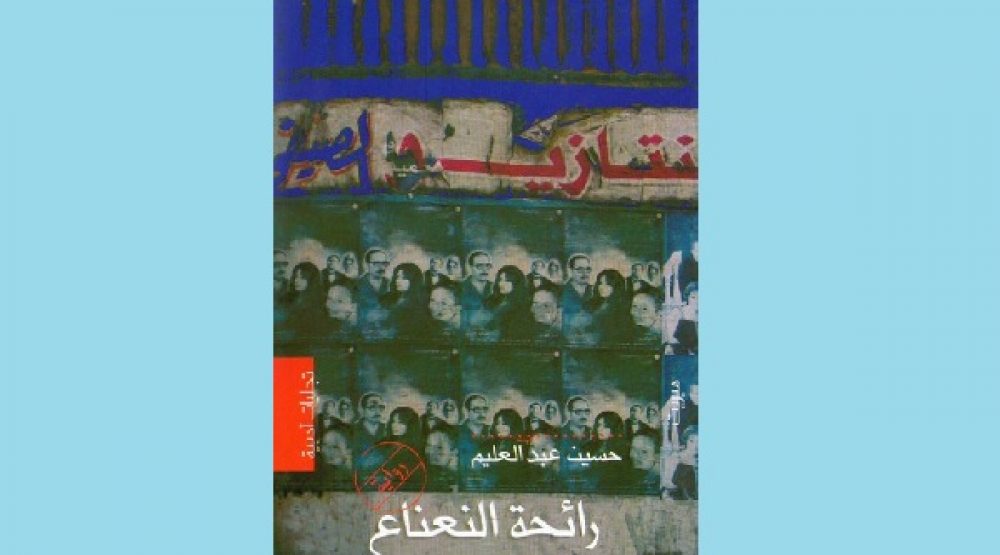

في روايته “رائحة النعناع” الصادرة عن دار “ميريت”- 2007 بالقاهرة، ينَثَر “حسين عبد العليم” عِطر حكاياته على صفحاتها، دون أن يُعني بترتيبها الزمني والمكاني، ينتقل بنا من مراحل عمرية مختلفة دون أن يهتم أن يمُهد أو يهيئ لهذه النقلات، فتشعر أنه يحكي لنفسه كما يحب هو أن يحكي، وعلى القارئ أن يلملم هذه الحكايات، ليتعايش مع هذه المتعة. فالسرد للمَشَاهد لا يأتي على التوالي، بل على التوازي فيما يشبه القطع أو “المونتاج” بلغة السينما وفي نقلات سريعة خاطفة، فما إن يبدأ في حكيه لحدث، حتى ينتقل بك ليحكي أحداثًا أخرى ليست بعيدة عن ما قطعه من حديث، ثم يعود مرةً أخرى لاستكمال ما قد بدأه، فهو يلتقط خيط رفيع من حكايته الأولى، ليقوم بحياكة حدث آخر من نسيج ما كان يسرده ويحكيه، وكأنه يُجسّم ويؤكد على تفاصيل يود لفت نظر القارئ إليها ضمانًا لمعايشته واستغراقه في حكاياته. الرواية يمكن تقسيمها لمَشَاهد ومحطات عديدة مرّ بها قطار العمر، تدور في أزمنة وأماكن متباينة ومتباعدة، نبدأها من محيط الأسرة ومعايشة الراوي/ الصبي لأفرادها.

المكان هنا بيت الأسرة، والفترة الزمنية هي مرحلة الصبا. يقوم الراوي/ الصبي بتعريفنا بأفرادها كلٌ حسب الدور الذي رسمه له. فالأب يُشكّل عاملًا محوريًا داخل هذه الأسرة، وفاته، التي تحدث عنها الراوي باستفاضة، وما شاب علاقته به، خاصةً في فترة صباه من تشاحن، دفعته في إحداها إلى الهروب من البيت في “الفيوم”، حيث يقطن مع أسرته، إلى “العُمرانية” بمدينة الجيزة، بالاستعانة بصديقه “محيي”، حيث آواه في شقة أسرته هناك. بعد اجتيازه مرحلة الصبا برعونتها وطيشها، نراه في مرحلة الشباب وقد أقترب من أبيه، وعن هذا التحوّل في مشاعره تجاهه، يقول: “بعد ذلك بسنوات طويلة أحببته جدًا، أعشقه هذا الرجل ذو الوجه النحاسي الملئ بالعذاب، كان يرقد على سريره في الليل المتأخر بمستشفى العاصمة، أمي من ناحية بجواره تغالب نومها وأنا من الناحية الأخرى، سمعت آذان الفجر فانسحبتُ إلى أسفل- إلى المسجد”… يواصل: “دعوت الله كثيرًا أن يعيش الرجل، قلت له: أنت الواصف نفسه بالكرم.. لا ترد دعاء شخص في هذه الساعة، قلت له: دع أبي يعيش، حكيت له ضعفي وقلة حيلتي وإنني لا أستطيع أن أعيش بغير أب. تيقنتً بعد ذلك بأيام أن الله لم يستجب فقد مات أبي”. يحدثنا الكاتب عن الأم وصرامتها ووقوفها الصلد أمام التحديّات التي تواجهها الأسرة، ليدلل على ذلك يقص علينا حكايتها مع القط السيامي الذي أحضرته الخالة “بطه” للبيت، فيقول: “قالت إنه سيامي من الأصلي وفي مؤخرة ذيله عقدة، وقالت إنه يأكل جبنة رومي وسالمون ولحمة فقط. أعطيناه أرزًا وخضارًا فلم يقربه، قالت أمي:سيبوهولي. حبسته أمي في الحمام أربعة أيام كاملة حتى أننا خشينا عليه أن يموت بعد أن خفتت نونوته جداً. في اليوم الخامس أعطته عيش حاف فأتى عليه في ثوان، من يومها وهو يعرف قدر أمي جيداً ويأكل ما تتفضل عليه به”. وهناك الجد والجدة وحالة “النِقار” المستمرة بينهما وعدم التوافق بين أمزجتهما وطبائعهما، خاصة من جانب الجد الذي نشعر وكأنه نبت غريب في هذه الأسرة، فنراه لا يبارح غرفته، منعزلًا، لا يؤانسه في وحدته إلا رُبع “الكونياك” ووجبة الكباب وارتياد السينما أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع. أخيرًا تأتي الخالة بطه التي تُقاربه في العمر، والشجار الدائم بينهما ومناكفتها له، يقول عنها: “بطه المسلوعه، مالها ومالي هذه البنت، شايله مني منذ أن قلت لها: أم الرجول، عندي حق والله، كانت جالسة على كرسي الأنتريه، وميلت أنا لأبحث عن حذائي، سمعت أمي تحادثها: يا بنتي قومي كلي.. حرام عليكي.. رجليكي زي الحبال- فنظرت أعاين هذا الرأي، بالفعل رجليها كانتا مثل شكول الحطب البنية”. بمرور زمن الرواية نصل إلى المرحلة الجامعية في مسيرته، والتحاقه بكلية الحقوق وصداقته هناك لــ “حسين كامل” وقصص حبهما للفتيات الأرستقراطيات: “كُنا نعشق الفتيات من طرف واحد (طرفنا نحن)، ونعاني من تباريح الهوى وندخن في شراهة ونتساءل في دهشة: إيه الحكاية.. البنات دي مش عاوزه تحبنا ليه؟!”.

عشق السينما

كانت للسينما وعشقه لها وهوسه بها دورًا كبيرًا في حياته منذ صباه، وارتياده لها في المدن المختلفة التي تنقّل بينها: سينما الفانتازيو بميدان الجيزة- غلاف الرواية، سينما رمسيس بالفيوم، سينما جرين الصيفي بالمنيل، سينما إيزيس بالسيدة زينب، سينما الهلال الصيفي بشارع قدري بمنطقة السيدة زينب، ومحاولات تقليده للممثلين الأجانب في تعبيرات وجوههم: “انتهت الحكاية ولم ينتهي تضييقي على عيني اليسرى، لدرجة أن أبي قال لي: اتنيل.. عامل لي ريكس هاريسون(1).. ملك التعالب يا خي؟”. أو قصّات شعورهم: “عندما أطلتُ شعري مثل جوني ويسملر(2) فوجئت به أكرتا بشعًا، قال أبي: شكلك عرص، وقالت خالتي بطه: عاوز يعمل لي زي الممثلين” مما كان مجالًا للسخرية من الأب بالاشتراك مع الخالة “بطه”. تفتّح وعي الصبي مبكرًا لمشاعر الحب والعواطف، وتخللت مسيرة حياته قصص حب باءت جميعها بالخُسران. كانت صافي بنت الجيران هي حُبه الأول والذي سرعان ما انتهى برحيلها مع أسرتها إلى حلوان، يقول عنها في مستهل روايته وسطورها الأولى: “كُنتِ يا صافي تقطيرًا منمنمًا للجمال، وكُنتِ آلهة للأناقة”. ثم تأتي بعدها زينب، ويقول عن ذكرياته معها: “ذات مرة شعرتِ بالبرد وكانت ملابسك خفيفة وقد كنا نتمشى على النيل، خلعت لك البلوفر الصوف، ارتديتيه وكان كبير الحجم يصل حتى ركبتيك وأكمامه تغطي كفيك الصغيرين”، وفي مشهد برع “حسين عبد العليم” في تصويره للحظة الفراق بينهما على لسان الراوي/ الصبي/ الشاب، فيقول عنه: “الدموع في المآقي والحركة بطيئة، كل شئ يتم كأنما من وراء حاجز زجاجي والعالم لا يهتم، حتى عندما أعطيتها خطاباتها على محطة الأتوبيس لم يهتم العالم: لم تتوقف السيارات فجأة ولم يتسمر الناس في أماكنهم ولم تتطيّر ساعة الميدان الكبيرة ولم ينتحب الأحبة ولم تعزف الأتوبيسات أي لحن حزين، لم ينشده شرطي المرور ولم يغير العالم أبجديته ولم يأبه الله”. في مرحلة الجامعة يتعرّف على “منى”… “أحبها أبي هذه البنت، جاءني مرة في الجامعة وعرفته عليها، فيما بعد- وكنا قد خرجنا للصيد وكانت حالته النفسية سيئة لدرجة أنه قال لي: تعرف.. أبوك طول عمره حمار.. عمره ما عمل اللي هو عاوزه، قال: ياريت تتجوز البت منى زميلتك”، بزواجها بعد تخرجها انفرط عقد الصداقة بينهما.

نساء عابرات في حياته وتجاربه الجنسية

تعددت علاقاته الجنسية التي فضت بكارتها وهتكت عذريتها المومس بدرية..”إذا قدر لأحد أن يخلد نفسه فسوف تكون بدرية، سوف أخلدها في ذاكرتي رغم أنها بنت الكلب لم تعرني اهتمامًا، ربما كنت قد لاحظت اضطراب مرتي الأولى، عندما أحضرها أصدقائي لم أدر ما الذي اعتراني”، لتتوالى بعدها علاقاته…… “في زمن آخر قررت أن أنال مديحة جارتنا المطلقة، كانت هي تريد ولا تريد في نفس الوقت، لم أنس- وهي طبعًا لم تنس أيامنا على السلم المظلم وعبثنا الطفولي في دورة المياه”. بعد زواج من فاديه لم يدم أكثر من ثلاثة أشهر يتم الطلاق بينهما، ولكلٍ منهما أسبابه: “تطلقنا بهدوء، قالت لي فاديه: أنا أكبر منّك.. واحنا أجيال مختلفة، قلت لها: انتي واخدة على إنك تكوني أم.. وأنا معنديش عقدة أوديب”، ثم تجئ علوية جميلة جميلات بحري، تعرّف عليها في فترة التجنيد، يقول عنها: “في حي بحري أيضًا حصلت على حجرة بدورة مياه على السطح، وفي بيت من؟ علوية جميلة جميلات بحري- وبسعر مناسب”….يواصل: “أحبّتني البنت، لم تسمح لي سوى باحتضانها وتقبيلها فقط، عندما سألتها لماذا لم تحصل على الطلاق من زوجها المسجون- استنكرت سؤالي: يا خبر.. أكسره.. أتخلى عنه في زنقته.. دا برضه راجلي.. وبعدين لامؤاخذة دا مش محبوس في سرقة يعني”.

الوحدة الوطنية وروح التسامح

تطرق الروائي “حسين عبد العليم” بدون صراخ أو شعارات عديمة المردود، تطرق إلى روح المحبة والتسامح التي كانت تسود المجتمع فترة الستينيات حتى أوائل السبعينيات من خلال العم “لوقا أبو رمزي”…. ” كان دائمًا أنيق الثياب نظيفها: بنطلون فانلة رمادي وجزمة بيضاء وقميص أبيض، ويقولون له يا خواجه لوقا”، واستضافة صديقه “رمزي لوقا” لصديقهم “حسن الصايع” في “بيت الشمامسة”: “لكن رمزي لوقا “كان يحب المسلمين، اشتكى له صاحبه حسن الصايع من أن حجرتهم في أبو قير لا يدخلها الهواء والشمس، يعيش فيها هو وأبوه وأمه وأربعة إخوة، حلّق حسن في أحلامه: نفسي أعيش في مكان نضيف. بكل بساطة قال له رمزي: تعال يا أبو الصيع أقعد معايا في بيت الشمامسة، انزعج حسن: بس أنا مسلم، تجرأ رمزي: ميهمكش يا جدع. وعاش حسن الصايع في بيت الشمامسة كواحد من الطلبة المسيحيين”. ويأتي

بعد ذلك تعامل القسيس “الأنبا بيشوي” لحظة اكتشافه للواقعة: “عند العصر وصلت عربة نصف نقل عليها سرير ودولاب ومكتب إيديال، سلمهم السائق للطالب مسئول البيت وأوصاه بوصية القس: دول باعتهم أبونا لزوم الأخ حسن”.

كنافة بيت الشمامسة

وتبلغ الدهشة بل السخرية مداها في تلك الفكرة المجنونة التي طرأت على ذهن “حسن الصايع” وتلبّسته، بعمل الكنافة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وأطلق عليه “كنافة بيت الشمامسة”، يقول الراوي: ” كان قد بقى على رمضان أربعة أيام، فوجئ الطلبة بعربة كارو عليها طوب وشيكارة أسمنت وشيكارة رمل وبلاطه نحاس واسعة، بعد ساعتين كان قد تم بناء فرن معتبر، كتب حسن الصايع بالجير على حائط البيت كنافة بيت الشمامسة. تماماً كما يقول راكب ميكروباس العمرانية للسائق: نزلني قدام كنيسة خاتم المرسلين، لقد نسي الناس منذ سنين أن الكنيسة تقع في شارع خاتم المرسلين وتعارفوا على اسمها دون أدنى حساسية أو تفكير”. ما إن تنتهي من قراءة هذه الأحداث التي برع الكاتب في سردها بحروف يغلّفها الحب الصادق بين أفراد المجتمع، في حينها، لتنتابك مشاعر الحزن والألم على ما آل إليه حال مجتمعنا في الوقت الراهن بعد انتشار الفكر والتيار الوهابي السرطاني في مفاصله.

دراما الموت والأحزان في الرواية

تبدأ مسيرة الأحزان بوفاة الأب وافتقاده له في مسيرة حياته، الفنان التشكيلي “أحمد بكري”، ثم تأتي وفاة “الزعيم جمال عبد الناصر” وهو الحزن الذي شاركه فيه جموع الأمة العربية. جاءت وفاة الأب لتصبغ حياته والرواية بطيف شجي حزين، فهو لا يلبث المرة تلو المرة أن يحُدثنا عن مراحل مرضه الأخير الذي أودى بحياته: “تم دفن أبي، ولن أعود أراه مرة أخرى”.

وفاة “أحمد بكري”.. شقيق صديقه “شعبان بكري”، الفنان التشكيلي الموهوب الذي أقدم على الانتحار لإحساسه بنضوب معين فنه، وعدم قدرته على مواصلة إبداعه، ليتخلص من حياته بعد مضاجعته لصديقته، بعد افتراشهما للوحاته على أرضية مرسمه: ” بعدها تناول جرام كامل من سيانور البوتاسيوم، نعاه الوطن في ركن صغير من جريدة مغمورة (انتحار فنان). كان قد ترك خطابًا لشعبان: أعشق الفن.. أصبحت عاجزًا عن فعله فقررت الانتحار”.

وفاة الزعيم جمال عبد الناصر

جاءت وفاة “الزعيم جمال عبد الناصر” صادمة للصبي ولجموع الشعب بمختلف طوائفه، ليشعر بعدها باليُتم للمرة الثانية في حياته، فيقول عن هذه اللحظة الحزينة:

” التمّت الناس وكانت الضجة في الشارع غير عادية، فتح أبي الراديو فأتانا صوت السادات الكئيب يعلن عن موت جمال عبد الناصر، انفتحت في عيناي طاقة الدموع”….. يواصل: “الشوارع مكتظة بالناس الذين لم يناموا، سرنا حتى السيدة زينب، اصطحبنا معي خالي أبو العطا وقررنا أن نحضر الجنازة في ميدان التحرير. وهناك- كان الملايين قد تحولوا إلى حنجرة وحش هائل تغني: الوداع يا جمال.. يا حبيب الملايين، رددنا الغناء معهم. وكانت القاهرة مليئة بالنعوش المغطاة بالأعلام وكأن الفقراء يعملون جنازاتهم الخاصة لرئيسهم الخاص”.

حياته المهنية كمحامي

كان لهذه المشاهد المتعددة السابقة النصيب الأكبر لأحداث الرواية، بينما تطرّق لمسيرة حياته في عُجالة، وإن جاءت مُحمّلة بالتفاصيل، فتطرق لبداية مزاولته للمهنة وما شابهها من صدمة كادت أن تُنحّيه عن مزاولتها إثر سخرية القاضي وسكرتير الجلسة منه: ” على سلم

المحكمة كنت أحترق.. ملعون أبو المحاماة.. مش شغال.. الناس اتفرجت علي.. مش شغال”، ثم التحاقه كمحامي بإحدى الشركات بسلطنة عُمان، وتركه للعمل بعد احتدام المناقشة بينه وبين مدير الشركة (الوطني):

“- علي الطلاج ما في محامي مصري يدخل شركتي تاني.

– على الطلاج أنا- دي أحسن شهادة لينا.

– تمشي توا.

– أمشي أمس”، ثم عودته للقاهرة بعدها غير آسفًا.

جاءت نهاية الرواية بمشهد برع “حسين عبد العليم” في انتقائه وتصويره ليكون مشهد الختام الزيارة التي قام بها الراوي/ الصبي/ الشاب للخالة “بطة”، فيقول: “بالأمس فقط كنت أزورها في قليوب، التف حولي أولادها الخمسة يدعونني خالهم، كانت صورة زوجها الثاني كمساري السكة الحديد معلقة إلى الحائط. نظرت إلى عينيها فلم أجد ذلك البريق القديم، كانت قد انطفأت”، لتشعر بعدها وكأن ستائر النسيان قد أُسدلت على الماضي لنعود إلى الواقع نرتشف مرارته. بعد ان تفرغ من قراءتك المتأنية لرواية “رائحة النعناع” وتسترجع أحداثها العديدة والمتداخلة، تجد نفسك وكأنك أمام مشاهد يمكنك إن تجتزئها وتعيد ترتيبها، متخذًا المكان عنوانًا لكل مشهد، وشخوصه الذين تدور الأحداث بالمكان من خلالهم، بما تحمله من جدّ وهزل. جاءت لغة الكاتب تعتمد على التكثيف، يصل به إلى مبتغاه في ذهن القارئ في سطور قليلة، تُعدّ انطلاقه لما يليها من أحداث يود أن يرويها أيضًا كما يتراءى له، بمعنى أن يستمر بنا إلى الأمام ليحكي فيها أحداث متعاقبة، أو يعود بنا إلى الخلف ليُذكّرنا بحدث تركه، بقصد وعن عمد، ليعود به في لحظة يراها هو مناسبة. فالأحداث يحكيها الكاتب كما في ذاكرته، الحاضر منها أو السابق، دون ترتيب زمني أو مكاني، فهي أشبه بتداعيات لذكرياته والأسبقية لمن تطفو على سطح الذاكرة. كما للكاتب لغته الخاصة ودرايته العميقة بها، وهو يستنطقها على لسان شخوصه، ويتضح ذلك جليًا في الحوارات التي تدور بين شخصيات الرواية، فجاءت تنطق بالحياة والحيوية، حتى يُخيّل إليك أنك تسمعه يدور في أذنيك لا تقرأه بعينيك. تتداخل في الرواية أصوات الرواة، فتارةً تسترسل الأحداث على لسان الراوي/ الصبي وتارةً أخرى يتدخل صوت الراوي/ المؤلف مُعلقًا على الأحداث، وكأنه إطارًا للصورة دون التدخل في تفاصيلها التي تحويها، ويترك للصبي سردها كما حدثت، كما عَمَد الكاتب “حسين عبد العليم” إلى التكثيف في روايته، فيترك مساحة للقارئ ليتجول بين أفكاره العديدة التي تناولها في روايته؛ التي رغمًا عن قلة عدد صفحاتها، (79) صفحة من القطع المتوسط، لكنها تتحمّل أضعاف هذه الصفحات دون ترهل أو تراخي، ولكنه نأى بسرده عن هذه الإطالة عمدًا، تقديرًا منه لوعي وذكاء القارئ المُحِب لإعمال العقل والفكر أثناء القراءة، فالرواية لا تستطيع أن تزيحها جانبًا بعد قراءتها الأولى، فالقراءة الثانية والثالثة لها تنير في ذهنك الكثير مما قد يكون خَفِي عليك في قراءتك الأولى، فالأفكار عديدة في روايته، استطاع بحرفيته ومهارته تكثيفها، لتتسرب إلى وجدانك بنعومة لتتلبّسك وتسكُنك، فتصعد إلى رأسك تشغلك وتؤرقك، بحثًا عن مفاتيحها وفك شفراتها.

الكتابة عند “حسين عبد العليم” لها منطقها وتفردها ورؤيته الخاصة، فهو لا يتقيّد في حكاياته بالزمن أو المكان، بل يقفز بك من الحاضر إلى الماضي ومن مكان لآخر، وعلى القارئ الانتباه واليقظة لهذه النقلات الفجائية التي تأخذك وتأسرك في آنٍ واحد، نقلات تأخذ بلُبك وتفكيرك وتسري إليك في نعومة، تُسحرك وتدفعك للتشبث بقراءة الرواية حتى نهايتها، تاركةً شفيف من الحزن على مفارقتها، فهو يثير عند القارئ حالات الشغف والترقب والتشوق والإثارة لما هو قادم، فسرده للأحداث دائمًا ما يفاجئك ويدهشك، ينتقل بك بين شخوصه ومعارفه في مراحل عمرية مختلفة وكذلك مدن يرتحل إليها ويأخذنا معه، ليقص لنا ذكرياته التي عاشها هناك، فالرواية حكايات من “كرتونة الذكريات”.

هوامش

1- ممثل إنجليزي (5 مارس 1908- 2 يونيو 1990)، قام بدور الطبيب الإنجليزي الذي يتحدث إلى الحيوانات (دكتور دوليتيل 1967)، وحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم “سيدتي الجميلة” عام 1964. (ويكيبيديا- بتصرف).

2- ممثل أمريكي من أصل روماني (2 يونيو 1904- 2 يناير 1984)، وُلد فريدروف بالنمسا المجرية (رومانيا الآن).