سعيد نصر

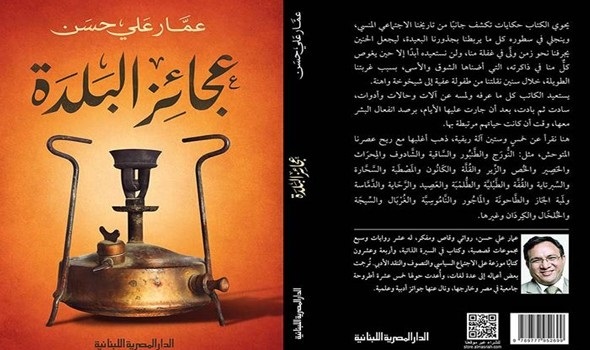

يقدم عمار علي حسن في حكاياته “عجائز البلدة” صورة فنية لمصر فى زمن الريف الجميل، خلال العقود الأربعة التى سبقت “كامب ديفيد”، وهى الحقبة التى عاش فيها الكاتب الجزء الأخير منها مع جده وأبيه، وشهدت الانفتاح الاقتصادى فى عهد السادات وما تبعها من سياسات رأسمالية فى بداية عهد مبارك، وتزيح الستار عن ملامح نمطين مختلفين للريف، وتفصل بينهما بخطوط فاصلة ولكنها متداخلة، وذلك من خلال الحديث عن” 65 أداة أو آلة بسيطة” أسماهما الكاتب “عجائز البلدة” وكذلك الحديث عن نقائضها، والمتغيرات النفسية والاجتماعية والقيمية التى طرأت على الكاتب وأبناء جيله بسببها.

ويمكنك استشراف هذه الفوارق من خلال حديث الكاتب عن” الرَبَابة والراديو.. المَصْطَبة والمقهى.. السَحَّارة والدولاب.. الفُرن والمخبز..الحَصيروالسجاد.. الزيِر والحوض القيشانى.. النَمليَّة والثلاجة..اللمبة الجاز واللمبة الكهرباء.. السَبِرتَاية وبابور الجاز.. البُقْجَة والحقيبة.. الشادُوف وماكينة الرى.. الطُلْمبَة والحنفية.. الطَبْليِّة والسفرة.. البلَّاص والأوانى البلاستيك.. السَاقِية وماكينة الرى… إلخ.”

وتكشف الحكايات الاختلاف الشاسع بين ريف الزمن الجميل “ريف شباب الكاتب” والريف الحالى، وذلك بالتورية والإسقاط وحث ذهن القارئ لعمل مقارنة بين حالتي الريف في الماضي والحاضر. فالناس فى ريف الماضي كانوا يشتغلون ويتصببون عرقا لتقديم هدايا للناس تريحهم من التعب والمشقة، وتعينهم على شظف الحياة، ولم يكن يشغلهم الربح المادى، لاتسامهم بالقناعة والرضا، وكانوا متعاونين متحابين، فالقُلَّة والخُصْ على سبيل المثال لا الحصر، كانا متاحين للجميع، وكانت أدواتهم المعيشية كأنها أدوات للخير قبل أن تكون أدوات للشغل والعمل والصناعة فقط، وذلك على عكس جيل الريف الحالى الذى ركب موجة بعض الناس فى المدنية الذين يبحثون عن راحتهم على حساب تعب الناس، ويبحثون عن الثراء بإفقار الأخرين، ويتاجرون بالأحلام والدين والقيم، على حساب الطيبين والبسطاء.

ويغلب على “عجائز البلدة” لغة وصفية شاعرية خاطفة أشبه بالصور السينمائية المصحوبة بموسيقى تصويرية دالة، حيث يصف السَبِرتَاية: “وديعة هى كراحة يد فتاة حسناء، طيبة كرغيف خبز، جذابة كوردة يانعة فى البكور، أليفة كقطة سيامى شبعى”، ويصف الزيِر بقوله: ” كان يقف كقبة شيخ مبروك على أكتاف من حديد صلب”، ويصف المَصْطَبة بأنها: “لينة كأنها من قطن. رخية كأنها تتمدد على أجنحة النسيم. باردة فى القيظ، ودافئة فى الصقيع”، ويصف حال الغُرْبَال فى حفل السبوع قائلا: ” لكن الغُرْبَال كان سيد المكان وقت الاحتفال بأسبوع المولود”، ويتحدث عن الخُن: “من خشب كان الخُن أو طين أو جريد، المهم أن يكون رحيمًا برواد السجن المؤقت”، ويقول عن الكِرْدَان: “لم نعرف فى صغرنا أجمل من عمود المرمر الواصل بين رأس زهيرة وصدرها”، ويصف أداة أخرى بقوله،” تلك كانت شمس ليلنا وقمره، هى لمبة الجاز، التى نسميها “لنضة”، ويقول عن النَامُوسِيَّة “الرقيقة الناعمة كان الأخ الأكبر لجدى يسميها الناموسية”، ويصف القرطاس ” كنت أحرص على إغلاق الوتد الورقى الهش جيدًا حتى لا يتساقط ما فيه فينالنى العقاب”، ويصف البلَّاص: “كلما رأيته قفز إلى رأسى جسر عال ملتهب ونسوة تتابع فى قدح الظهيرة عائدات إلى بيوت عطشى.” ويصف الزَراويَّة بأنها “تجلس واثقة كملكة متوجة”، ويصف الرَتِّينة بـ “سيدة ناعمة تتمطى فيشع جسدها نورًا بهيًا”.

وتبدو الأدوات المعيشية في “عجائز البلدة” كما لو كائنات حية من لحم ودم، تحس و تشعر بالريفى الأصيل وتتفاعل معه، ما يجعله يرتبط بها وجدانيا، ويعتبرها أحد أولاده أو أصدقائه المخلصين، وفى الحكايات مشاهد عديدة توحى بذلك، وكلها معبرة ومؤثرة، حيث يقول عن ” الرَبَانْة ” وهى فى أيدى صاحبها الفلاح: “تكاد ترقص وهى ترى أعواد البرسيم تترنح صريعة تحت قدميه”، ويحكى عن علاقة جدته بالسَبِرتَاية من خلال قوله:

“تقوم إلى غرفة الخزين لتأتى بالجديدة، دون أن تتخلص من القديمة، لأن جدى نهرها ذات يوم حين أرادت أن ترميها مع قمامة البيت، وقال:

ـ العشرة لا تهون إلا على أولاد الحرام”.

ويحكى الكاتب أن شيخ الجامع قال له عن القُلَّة بعد صلاة العصر:” الأشياء تفهمنا، رغم أنها بلا روح.”، ويقول عن المِخْلَة،” كانت معلقة فى أفئدتنا قبل أن تكون محمولة فوق ظهورنا الغضة”، ويحاكى الوصف الشعبى للفول بأنه مسمار البطن، ويقول عن الدَمَّاسة: “تبدو فى أعيننا درة بهية”، ويصف عشق كبار السن للرَبَابة بقوله:” العجائز يكونوا فى مطلع الراغبين في انسيابها بلا توقف، فقد كانت قوت أرواحهم قبل أن يدخل الراديو إلى قريتنا”، ويكشف عن مدى ارتباط أمه بالزَراويَّة” بإلحاحها على أبيه لبيع الحمار الذى كسرها: “ولم يرضها إلا أن ينفذ أبى طلبها ببيع الحمار، فغاب عن دارنا هو و الزَراويَّة فى يومين متتابعين”.

ويشعرك الكاتب بطول حكايات “عجائز البلدة” وعرضها بأن العجائز تشبه مغناطيس يشد الكاتب بحبل الحنين إلى الماضى إلى “زمن الريف الجميل”، فعلى الرغم من أن موقد الغاز أراح والدته من متاعب الكَانون، إلا أنه كثيرا ما يسمعها تتندر وتقول لأبيه: “لا يمكننى أن أنسى بركة الكَانون”، وعندما تسأله أمه فى زمن الحنفية والثلاجة، هل تريد أن تشرب ؟ يهز رأسه ويقول: ” ليت شربى كان من الزيِر”، وكلما رأى عيش المخبز فى أيدى الناس، يتندر على عيش الفُرن، ويشعر بالحزن لأن الأطفال فى قريته حرموا من صورة فنية جميلة تتمثل فى “سماع حكايات شجية لنسوة غارقات فى غبار الدقيق الناعم”، ويكشف الكاتب مدى الحنين إلى الطَشْت من خلال تنكيت الصحبة لمعايرة أحدهم بعدم التمدين”، بقولهم له: “أنت لا زلت تستخدم الطَشْت ياولد عمى”.، ويظهر الحنين للماضى فى أبهى صوره فى حديثه عن السَحَّارة بعد أن حل محلها الدولاب: “لكن سَحَّارة وحيدة نجت من كل هذا، محتفظة بهيبتها فى بيت شيخ البلد، لأنها كانت حافلة بالنقوش والبراويز البديعة، كنا ننظر إليها، ونحن كبار فى عجب، ونعدها واحدة من آثار زماننا الجميل.”

ويطبع الكاتب صورة ذهنية فى عقل المتلقى عن الخير وأهله فى زمن الريف الجميل، الذى يتندر الجميع الآن على أيامه الحلوة، وذلك من خلال الشخصيات والأدوات، فالحصرى جابر العراقى يقول: “تربينا على أن نريح خلق الله”، وكل أداة من الأدوات المعيشية تقوم بدور إنسانى، كما لو كانت حية ولها قلوب تشعر بالآخرين، فالرَبَابة تهب الناس الصبر، والحَصير يهدى الناس الراحة، والمَصْطَبة تمنح الناس بهجة السمر، والزيِر يشفى الناس من الحمى، والمَنْقَد يمنح الناس الدفء، والخُصْ يعطى الناس السكينة والراحة، والخُلخَال يضع على رأس النساء تاج التبختر والكبرياء. وهكذا استطاع الكاتب أن يكشف أن بعض الناس في الريف الحالي لم يعد لديها من الإنسانية ما يجعلها فى مرتبة تلك الأدوات الخشبية والمعدنية، التى ساهمت فى تشكيل “شمسية الخير” التى ارتاح فى ظلها الجميع فى زمن الريف الذي راح.

ويقول الكاتب فى سياق تأكيد علاقة العجائز بالخير وفعله عن طيب خاطر، عن الميّبَر: “لكن ليس بوسعى أن أنسى أن هذه الآلة الصغيرة المتينة كانت كفيلة بإرحة حميرنا، ونحن معها”، ويقول عن القُلَّة: “وحدها التى كان بوسعها أن تجمع بين الغنى والفقير فى بلدنا قبل أن تدخلها الكهرباء ومعها الثلاجات، فكلاهما كان بوسعه أن ينادى فى الصيف القائظ على أى شخص يراه، أخًا كان أو ابنًا أو ابنة أو حتى عاملًا يخدم فى بيت الموسرين:

ـ هات نشرب”.

ويقول خلال حديثه عن لعبة المِيصْ: “يومها وجدت صورة المِيصْ حاضرة أمامى، وقلت له: لم يكن أى منا يدرى أن لعبة رخيصة مثل المِيصْ، بوسعها أن تعلمنا الوصول إلى أهدافنا من أقرب طريق”، وفى حديثه عن الطُلْمبَة يقول: “عندها قد نسمع زغاريد صاحبة الدار، التى تكون قد انتهت من إعداد الطعام للرجال، وكلهم قد تطوعوا، لأن ماء الطلمبة ليس لأهل الدار، إنما للقرية كلها”.، ويقول الكاتب فى حديثه عن القُفَّة: “فى ساعات السفر إلى الأقارب فى المدن، تفتح القفف أفواهها لهدايا أهل الريف: الجبن، والزبد، والبيض المدفون فى كيس مملوء بالتبن، والطير المذبوح من دجاج وحمام وبط وأوز، ويمكن أن يكون أرانب سمينة أو تيسًا صغيرًا، ومعها محاصيل الأرض من بصل وثوم وبطاطس وباذنجان وغيرها، كل على قدر استطاعته، وبما تجود به أرضه”.

ويكشف الكاتب من زاوية العلاقات الإنسانية والاجتماعية النقاب عن معدن “الست الريفية الأصيلة”، عندما كانت عجائز البلدة فى صولجان شبابها، وكان الناس لا يستطيعون الاستغناء عنها فى حياتهم، وذلك من خلال إظهار حبها الحقيقى لزوجها وإخلاصها له فى الحياة والممات، وكأنه يريد أن يقول لنا إن تلك الأشياء كانت مصدر القيم والتقاليد والعادات والسلوكيات التى أرست مضامين الحب والإ‘خلاص والرضا فى ” زمن الريف الجميل”، فها هى جدته سيدة أصيلة تحب زوجها وتخلص له وتحفظ مقامه فى قلبها وعينيها حتى بعد وفاته، وهنا تقول الحكاية: “وقامت من مكانها مسرعة وأنا أتبعها. فى غرفة الخزين عاتبتنى فى مرارة: لا يشرب أحد مكان جدك”، وها هى أمه تقول لأبيه: “رزقك فى بطنك” وذلك عندما قال لها: “رزقنا نائم بين القش”، وهذا يعكس الحب الحقيقى المتمثل فى رضاء الزوجة بما قسمه الله لها، وحرصها على عدم تحميل زوجها ما لا طاقة له به، وهو الحب الحقيقى الذى يتندر الناس عليه الآن، سواء فى الريف أو المدينة، لكونه لم يعد موجودا، والذى لو كان موجودا ما كانت نسب الطلاق ارتفعت الآن إلى هذا الحد المخيف.

ويبدو الراوي أو الحكَّاي فى “عجائز البلدة” تواقا للحرية وكارها للاستبداد، ويكشف أنها قيمة متجذرة فى قلبه ووجدانه منذ طفولته، وذلك من خلال رمزية اليمامة والرَبَابة، حيث اعترض الطفل البرىء على قيام فلاح فى قلبه قسوة وغلظة بذبح يمامة وديعة بالرَبَابة، وقال له وكأنه ينهره: ” الرَبَانة لذبح أعواد القمح والبرسيم وليس اليمام”، ولم يخف اليمام من مشهد ذبح السنابل، وظل يرفرف فوقها، غير عابىء بقواطع ماكينة حصاد القمح، التى حلت محل الرَبَانة، وهى رمزية رائعة تحمل رسالة مفادها أن الحرية تبقى ويبقى الأحرار مع مرور الزمن، مهما تغيرت أدوات القهر.

وتتميز الحكايات جميعا باشتمالها على مضامين نفسية حياتية مثل الحب والكره والخير والشر والعنف واللين، وغيرها، ليُسقط من خلال هذه المضامين أضواء كاشفة على عالمنا الحالى، كي ندرك منها أن السلوكيات السيئة فى عالم اليوم، كالتغطية على جرائم البعض ومساعدتهم على الفكاك منها، لها جذور فى الماضى، على اعتبار أن زمن الريف الجميل لم يكن يوتبيا أو ملائكيا، ففى حديثه عن المَاجُور، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تواطأ الناس مع رجل وضع الماجور فوق زوجتها وقتلها وكتموا سره ودفنوها دون عقابه، وهو ما تجلى أيضا فى تسخير عمدة القرية لحمير أهاليها بلا مقابل، ودون أن يعاقبه أو حتى يعاتبه أحد على ذلك.

ويتجلى المضمون السياسى المصحوب بعشق الكاتب للحرية فى مشاهد كثيرة، ففى حديثه عن الكَعَّامَة، قال: “تلك الواقية الخانقة السميكة الخشنة، التى يصنعها أباؤنا على مهل فى الحقول المفتوحة على النسيم، دون أن يفكر أى منهم لحظة واحدة فى أنه يقتل البراح فى فم نعجة أو خروف شقى، يريد أن يتمرد على الجوع الذى يتعارك فى بطنه الخاوى”، ويصف حال الطير فى الخُن بقوله: “أراه، رغم كثرة الحَب، الذى يلقى أمام مناقيره، ممرورًا من سجن الأمس”. وكأن الكاتب يريد أن يقول هنا أن الخبز لا يغنى أبدا عن الحرية. ويكمل الكاتب فكرته ويوضح رسالته، بحديث آخر عن الخُن والطيور يقول فيه: “وجدت نفسى أنظر إليها موزعًا بين ريشها المفرود فى كل الذين يحاصرونها، وحويصلاتها التى يتناقص فيها الحب، ويصير أقل بكثير مما نراه فى الغيطان التى صارت مهجورة بعد أن رفع الفلاحون كل الحب، وأقول:

ـ لا بأس، فالحرية هى الأهم حتى لو جاع الأحرار فى البداية”.

ولا تخلو “عجائز البلدة” من رمزية سياسية تسقط الماضى على الحاضر، بطريقة الإيحاء النفسى، ففى حديثه عن ” السَاقِية” يقول الكاتب عن الناس بعد أن شبههم بالفول والذرة المطحون بالرَحَاية: “ووجدتنى ذات يوم أنشد على مسامع زملائى من الموظفين البسطاء، الذين لا أمل لديهم فى تبدل أحوالهم التعيسة، تلك الرباعية الرائعة للعم صلاح جاهين:

“ارفع غماك يا تور، وبطل تلف..

اكسر تروس الساقية، واشتم وتف..

قال بس خطوة كمان وخطوة كمان..

يا أوصل نهاية الطريق، يا البير يجف”.

وفى حديث الكاتب عن ” دفتر بَفْرة ” يكشف معاناة السجناء السياسين فى زمن جده وأبيه، ويتحدث عن استخدام سجناء لها لكتابة كتب وروايات بشكل جعل السجان يتعجب مما يفعلون فى زنانيهم العتيقة.

ويتحدث الكاتب عن “الخُرْج” بطريقة لا تخلو من تأثره بالنزعة الصوفية، حيث أسقط “خرج رفاعى” على رجال الدين الطيبين الصوفيين، ربنا هم الذين يرتبطون بالطريقة الرفاعية، وأسقط خرج الرجل المجهول على تجار الدين والمتأسلمين، للتأكيد عن خارج إطار الهوية المصرية، وترك لكل قارىء يحددهم بحسب ثقافته وبحسب موقفه من الجماعات الدينية الموجودة على الساحة، حيث يقول الكاتب: “لم نر فى صغرنا أحن علينا من خُرج رفاعى، ولا أقسى من خرج الرجل المجهول الذى كان يأخذ أقماحنا وذرانا ويعطينا كلمات تخرج من طرف لسانه، بينما وجهه يتغضن بتقوى زائفة. دار الزمان فأدركت أن الأول، صاحب الابتسامة الرائقة، كان هو الولى، وأن الثانى، صاحب اللحية الشهباء الطويلة، كان هو الدعى”.

كما تشتمل الحكايات على مضمون فلسفى يغطى الكثير من أوجه الحياة، ويشعر القارىء من خلال حسرات وبكائيات أصحاب حرف بعينها على حالهم الاجتماعية والاقتصادية بعد ظهور سلع بديلة وعصرية لأدواتهم التى كانوا يصنعونها، بأن الموت فى هذه الحكايات له تعريف آخر غير الذى يعرفه الناس، فالموت ليس خروج الروح من الجسد وفق فهم العامة له، أو وفاة النفس، وفق ما جاء بالنص القرآنى، وإنما الموت يحدث بانتهاء العلاقة بين الإنسان وأدة معيشته، وانتهاء العلاقة بينه وبين مصدر رزقه، حيث يحدث له موت معنوي أقسى بكثير من الموت الحقيقى، وينطبق ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، على الحصرى والفواخرى والحداد والحصاد، بعد أن انتهى عصر الحصر والقلل والبلاليص والأوانى الفخارية والمناجل.

وتشي “عجائز البلدة” بتعريف آخر للموت، وتتضمن أيضا تعريفا آخر فلسفيا للعمر، وقد ظهر هذا التعريف على لسان جدة الكاتب عند حديثه عن السَبِرتَاية، حيث يقول: “تتابعت السَبِرتَيات الخربة فى صندوق بغرفة الخزين، وكانت جدتى تحرص على أن تغسل جيدًا كل واحدة استغنت عن خدماتها، وتضعها إلى جانب أختها، وتقول:

ـ قد يكون العمر مجرد عدة سبرتيات خربة”.

ويظهر المضمون الفلسفى من خلال أحاديث الكاتب عن الفَلَقَة و السَبَت والمَنَفِلّة والوَتَد والسِيْجَة، بما يوحى لك أن الريفى فلسفى بطبعه، ففى أحد الحوارات سأل شاب صديقه عن سر اهتمامهم بالفَلَقَة، والتى أفرط أحد المدرسين فى استخدامها وتمسك بصحتها كأسلوب تربوى، على الرغم من كراهيتهم لها فأجاب: “الأوجاع تترك ندوبًا فى أرواحنا، لا تفعلها المسرات”، ولاحقه أخر بإجابة أخرى :” ربما لم تبرح ذاكرتنا لأننا كرهناها، وفى الكراهية انشغال”.

وفى حديثه عن المَخْوَل يقول عبد الدايم الفلاح البسيط: “ـمن الطين خلقنا وخلقت البهائم، على ترابه نمشى، وفيه نسكن ونأكل وندفن فى النهاية. وفى حديثه عن السَبَت يقول الكاتب: “ولهذا كنا حين نرى سَبَتا فى يد أحد، نقول فى أنفسنا:

ـ ليس فقيرًا بالقدر الذى لا يمكنه من ابتياع سَبَت”.

وفى حديثه عن المنفلة، ينظر محروس إلى الجميع ويقول: “الفن فوق القوة”، وفى حديثه عن الوَتَد يقول الكاتب: “فى ركاب الحكايات كانت تأتى النصائح. ليست كل الأشجار صالحة لتعطينا أوتادًا متينة”.

ويتبدى المضمون الاقتصادى والاجتماعى فى الحكايات بوضوح شديد، فى حديث الكاتب عن الرَحَاية، حيث يقول وكأنه يقارن بين الفقر فى الماضى وفقر المصريين فى المناطق العشوائية وقرى الريف المنسية: “فى الأزقة والحارات والشوارع الخلفية، تتراءى لى وجوه الغلابة حبات قمح ضامرة، وأنا أراهم يمضون إلى نهايتهم، حيث تنتظرهم على الجسور الخفيضة، والممرات الضيقة، التى يدخلون منها إلى أحيائهم البائسة، رحى عملاقة، تسحبهم إليها، فيذهبون طائعين، ليبدأ الطحن، الذى لا يتوقف”.

ويتحدث الكاتب عن ظلم الأغنياء للفقراء وحقدهم عليهم، بعد اتخاذ الدولة قرارا بتعليمهم بالمجان، تاركا القارىء يقارن بين ذاك وبين حقدهم فى الوقت الحالى على الفقراء بسبب استمرار مجانية التعليم، حيث يحكى الكاتب: “حين سمعت هذه العبارة للمرة الأولى جريت إلى جدتى لأسألها. ابتسمت وقالت:

ـ كان عُمد البلاد يأخذون حمير الناس بلا أجر، ويسخرون من الرجال الذين يرفعون عليها السباخ إلى الغيطان الواسعة”.

ويستطرد الكاتب: “لكن ما كان يهم جدى أكثر هو أن عمدة قريتنا غمغم وبرطم حين أرسلت إليه الحكومة تنبهه إلى إلحاق أطفال القرية بمدرسة ابتدائية فتحت لأول مرة فى قرية بعيدة، وقال فى غضب:

ـ لما هم يتعلموا فمن يشيل سبخ على الحمير؟”.