محمد عبد النبي

“تَخطَّيتُ العَتبة. غمرني دفء المكان، ورأيتُ الكتب والمجلات وشعرتُ بصديقي الذي أودّ رؤيته”.

تأتي لحظة على كل واحد، خصوصًا إذا كان قد تركَ وراءه حياةً دافئة ومُضيئة، يُفتّش فيها باستماتة عن صديقٍ قديم، عن بيت صديقه في منطقة نائية، فَكأنه يفتّش عمّا تبقَّى من الأيام الحلوة والنضال والحَرارة، وربما لا يعدو الأمر كله بحثًا عن مكان ييبتُ فيه ليلته، فلا يجد صديقه لكنه يعثر على أشياء أخرى؛ زوجة صاحبه التي تعيش حالةً من الافتقاد والوَحشة وطفلتهما النائمة وعلى الجدران رسوماتها لأسد وشمس وأشياء أخرى عديدة لها كلها الشكل نفسه.

كانت الزوجة، وهي صديقتهم أيضًا، قد دعته للدخول لائمة عليه تردُّده لغياب الزوج، ومنزعجة لأنه لا أحد يسأل عنهم في هذا البيت الجديد البعيد. سألته إذا كان يحب أن يشرب الشاي بالنعناع أم القرنفل، فقال إنه لا يشرب الشاي مضافًا إليه أي شيء، لا نعناع ولا غيره. لكنها على ما يبد لم تكن تُنصت إليه، كانت مشغولة بمونولوجها الخاص طول الوقت، وأضافت القرنفل، وقال لها الشاي جميل! وظلَّت هي تواصل الفضفضة: “خرجتُ مُتعبة”، كانت تحكي عن خروجها من المعتقل في المرة الثانية التي سُجنَت فيها، وقد تركت طفلتها عند الجيران.

أين الصديق القديم؟ لماذا يغيبُ عن المشهد تمامًا؟ ألم يزل مشغولًا بالنَضال؟ أم بأكل العيش؟ حتّى هذه الساعة المتأخرة؟ هل تم اعتقاله من جديد، دون أن تعلم الزوجة عن ذلك شيئًا؟ هل غيابه الساطع هذا جزءٌ متمم للانكسار والفقد والتفتُّت؟ تشكو الزوجة من أنَّ أحدًا لا يزورهم في هذه المنطقة النائية، وتحلم – في ليل أمشير – بصباحاتٍ مُشمِسة، وبشقَّة في بيت أمها، لكي يعود الصِحاب لزيارتهم، وبطفلٍ آخَر تنجبه ربما يزيل عن عيشتهما الصدأ والخمول.

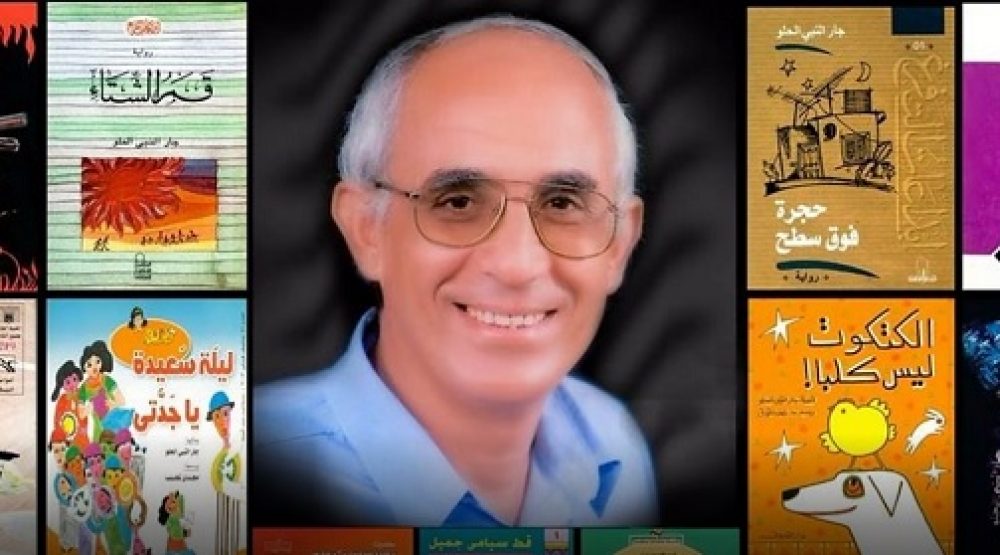

تأتي لحظةٌ على الواحِد يُفتش فيها باستماتة عن لحظةٍ قديمة أحسّ فيها بطَعمٍ لا يستطيع أن يصفه، وقد تتمثَّل هذه اللحظة في كتاب أو مجموعة قصصية أو حتّى قصة واحدة. مَثلًا؛ إصدارات سلسلة فصول في الثمانينيات، بأغلفتها ذات التصميم البسيط والألوان الواضحة، البُني: محطة السكّة الحديد- إدوار الخرّاط، والأخضر: احتضار قط عجوز، محمد المنسي قنديل، والبنفسجي الغامق: طعم القرنفل، جار النبي الحلو، الكاتب الرائق الهامس الذي لا يزال نهره متدفقًا منذ قصصه الأولى في (القبيح والوردة- 1984) وحتى رواية (العجوزان– 1916)، وبينهما عناوين عديدة من المجموعات القصصية والروايات وكتب الأطفال والأعمال الدرامية التليفزيونية للأطفال. مشوارٌ هادئ لكاتب منحه ابتعاده عن المركز نعمة التركيز والهداوة والروقان، متفرغًا لتأمل المشاهد الصغيرة في مساحات ضيّقة على ضفاف نهره الحبيب في مدينة المحلة، وموجّهًا كل حساسيته الشِّعرية إلى الناس وأيامهم وأحلامهم والتقاط تفاصليهم العابرة وأَدق حركاتهم وسكناتهم، ربما نزعَ أحيانًا إلى تفكك وتشظي هُو أقرب إلى لمسات عشوائية لفرشاة متوتّرة كما في بعض قصص مجموعته قمع الهوى، وربما استكان إلى المشهد البصري المحايد كما في أغلب قصصه ورواياته، لكنه على الدوام هادئ وبسيط، وبعيد عن اللعب بالشكل والمبالغة في الأسلوب والإلغاز أو التقعّر عمومًا، كأنه ابن عشيرة واحدة لأسماء مصرية كثيرة في الكتابة السردية، منهم محمد البساطي ويوسف أبو رية ومحمد المخزنجي وسعيد الكفراوي وإبراهيم أصلان وغيرهم، أنبياء البساطة، عشيرة المساحات البيضاء والصمت المشحون واللعب على المتواري ما بين السطور والالتقاطات الذكية الطريفة المقدّمة بأبسط تعبير ممكن، دون تهاويل أو زخارف.

في روايته (العجوزان)، لا يبتعد جار النبي الحلو كثيرًا عن خطّه الأساسي؛ مدينة المحلة، حضور الماضي المجيد عبرَ لمحاتٍ سريعة وعذبة، ومراقَبة شِبه محايدة ونصف بريئة لما تحتويه أيام صديقين عجوزين أصبحا على هامش الدنيا بعد تقدّمهما في السن ومواجهتهما للوحدة النهائية. لَعلَّ الجديد هُنا هو ما فرضته الأيام على هذين الصديقين من تَغيُّرات واضطرابات، وكيف يقضي أحدهما، فايز، وقتًا كبيرًا في اللعب على الانترنت والحديث مع نساءٍ افتراضيات، ثم كيف تفاجئهما معًا ثورة 25 يناير فتعيد الدماء إلى عروقهما وينزل أحدهما، رفيق، للوقوف في عز البرد مع شباب اللجان الشعبية أمام منزله.

كل لوحة من لوحات الرواية الصغيرة كأنها قصة قصيرة منفصلة لها حالتها وجوها الخاص، وعند انتظامها معًا تشكّل جميعًا فُسيفساء رقيقة لمشهد فسيح، رغم ما قد يبدو من ضِيق عالمه ومحدوديته. يَتغيَّر الراوي فَنرى كلَّ عجوز بعينَيَّ الآخَر، كأنَّ كُلًّا منهما لا وجود له بالمرة دون أن يراه صاحبه، دون أن يراقبه ويطمئن عليه ويتابع حالته الصحية وتفاصيله ونزواته. ومِن بعيد يطّل عليهما راوٍ ثالِث، لا هو مشارِك ولا هو عليم متعالٍ، مجرد مراقِب آخَر يطلُّ من شُرفة على الجانب المقابل للشارع، ليظهر مرَّتين في البداية والنهاية فقط، مثل قوسين كبيرين، مثل عينين بعيدتين حانيتين، يُتابِع بأسى العالَمَ المُوشِك على الزوال لهذين الشيخين. ومع ذلك فَلا بكاء وَلا تحسُّر على ما كان، بل شغف وعنفوان واستعادة الماضي الحُلو عبرَ الصور والذكريات.

في إحدى اللوحات العَذبة مِن الرواية يذهب الصديقان في رحلة صيد سَمك على النهر، مثل الأيام القديمة، كل شيء يعاكسهما حتى إنَّ مشاجرة تكاد تنشب في الميكروباص وهما في الطريق. في هذا الجزء تتجلّى أبرز سمات الأستاذ جار السردية، منها على سبيل المثال كيف تستدعي كل لحظة حاضرة لحظةً أخرى ماضية بعيدة، فيجلب للسطور رحلة صيد أخرى قديمة أيامَ المدرسة الثانوية، حين مات غرقًا زميلٌ قديم لهما. ومن تلك الآليات أيضًا كيف تتسلل حالة الشَّجن والفقدان من بين السطور دون تصريح مباشر. ثم تأتي عناوين اللوحات بدلالتها، فعنوان المشهد المتمم لرحلة الصيد هذه: غَرقى. فمَن هُم الغرقى؟ ما زال العجوزان يعيشان ويعافران وأحدهما يشاغل ياسمين صاحبة الكشك ويأخذها في جولة بشركة غزل المحلة ويجلسان في أنس وفرفشة تحت ساعة الشركة حتّى يزعجهما الحارس. فَمَن هُم الغرقى؟ وقد كان زميلٌ واحد فقط هو الذي غرق في صباهما، وأيضًا “ساعةَ الغروب لم يصدّق أصحابنا أنهم لم يغرقوا”. فمَن الذي غرق في النهر ومَن الذي غرق في الحياة؟ وهل استعادَ فايز ورفيق حقًّا تلك الأيام الجميلة الحلوة، أيام الصيد والحياة والعاطفة الفوّارة؟ وهل وجد الصديق الباحث – في قِصّة طَعم القرنفل – صديقه محمد فيما بعد؟ وكيف وجده بعد ذلك اللقاء؟ وما الذي يزول وما الذي يتبقّى؟

“تعثرتُ كثيرًا في النزول، وحين أصبحتُ على باب البيت سمعتُ الباب يُغلَق في الطابق الثالث، ارتجفتُ، والأزقة خالية تمامًا ومعتمة، مضيتُ وفي فمي طعم القرنفل”.