طارق إمام

الشامةُ علامةٌ شكلانيةٌ بالكامل، لا وظيفة استعمالية لها، هي موجودٌ جماليٌ خالص يشير إلى نفسه، ولا يعني شيئاً خارج مغزاه الجمالي. بالمقابل، فإن الرحم أداة استعمالية محضة، محددة بوظيفتها الغائية وهي الإنجاب. الشامة ظاهرةٌ، مرئية، موقعها السطح، فهي موضوع للفُرجة، على عكس الرحم، الداخلي الدفين، والذي لا تُشكل رؤيته حتى إن سنحت أي معنى. الشامةُ أيضاً متفردة، لا تؤتى لأي أحد، ولا يمكن لشكلها أن يتكرر، فهي شخصيةٌ بالكامل، أما الرحم، فعطية واحدة متطابقة موزعة بالتساوي على عموم النساء.

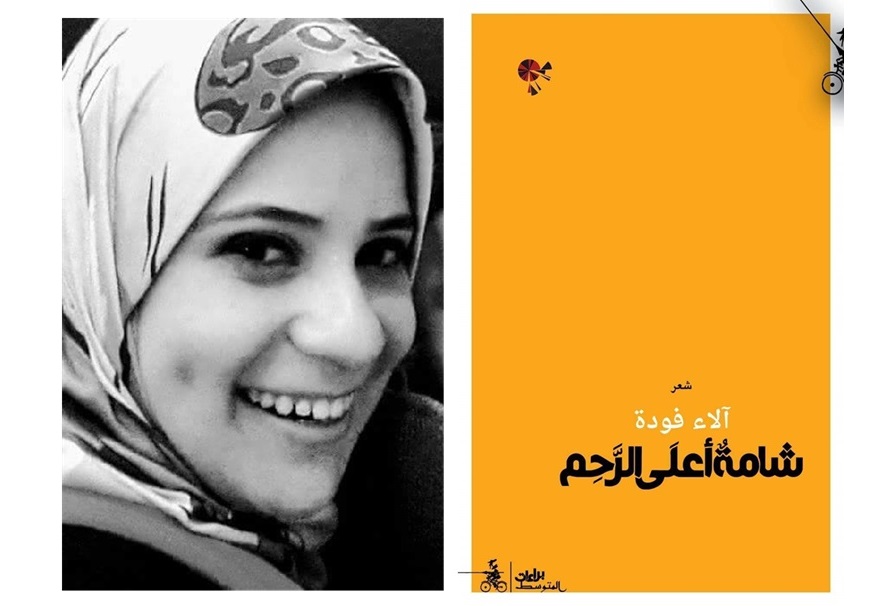

الشامة والرحم، هذان النقيضان، يلتقيان في عنوان المجموعة الشعرية “شامةٌ أعلى الرحم” لـ آلاء فودة (منشورات المتوسط، ميلانو). لكن الشامة تعلو الرحم، (كأن الجمالي يعلو الاستعمالي)، لينبعث، عبرَ هذه المزاوجة، السؤالُ الشعري العميق لهذا الكتاب، ملتبساً بدور الشعر نفسه: هل الشعر شامة، أم الشعر رحم؟

جثمانُ الذاكرة

تنهض المجموعة الشعرية، حسب تصوّري، كرحلةٍ من العقم إلى الخصوبة، فهي تبدأ من اختبارات حملٍ سلبيةٍ يومية، وتنتهي بحضور “البنات” وقد تحقق الخصب أكثر من مرة. وفق هذه الرحلة، رأيتُ أن المجموعة موزعة على ثلاثة أقسام غير محددة من قبل الشاعرة، وربما متروكة لفعل التلقي.

ثمة قسمٌ أول يبدأ من قصيدة “اختبارات سلبية”، وقسمٌ ثانٍ ينطلق بقصيدة “مصنع الأمومة”، وقسمٌ ثالثٌ أخير تستهله قصيدة “موتُ الأُمَّهات”. كما هو واضح، فعناوين القصائد الثلاث التي تُفتتح بها الأقسام دالةٌ للغاية على التحوُّل الذي يطرأ بظهورها، مشيراً إلى الانتقال من فقدان الخصوبة، إلى تحققها، ثم إلى استقلالية النسل المتحقق بموت من أوجده. هي إذن، على مستوى الأفق الدلالي الأعمق: رحلة الجسد المتفرد إلى الأجساد المتشابهة، ورحلة الحياة المستقلة، تألباً على الجماعة السالفة (الآباء والأجداد) باتجاه الموت على شرف جماعةٍ من الدم نفسه (الأبناء والأحفاد).

سؤالُ الخصوبة، والامتداد، حاضرٌ بقوة في جل القصائد، ويشهدُ رحلةً خاصة، من توهم الخصوبة، عبر منحاها الاستعاري، إلى تحققها الفعلي في الواقع، وصولاً إلى أبعادها الوجودية. في أكثر من نص، يتحقق فعل الإنجاب من ملامسة عناصر غير إنسانية، من “مراقبة العجين وهو يتكاثرُ بين يَدَي عاقر”، إلى “تفركين يديك بعد العجين/ ليتساقط أطفالٌ كثيرون/ من بين أصابعك”، ومن”غبارُ الدقيق تحت عينيك/ عصارة الليمون على أظافرِك/ وشتاءُ الزيتون بين مسامكِ/ مُقوِّماتٌ للخصب”، إلى “ثمة أطفالٌ/ يكبرون في دولاب المطبخ/ لا بدَّ أن أُغذِّيهم جيداً”. هذه المجتزآت، وغيرها، تحيل إلى استعارة فعل الإنجاب عبر موجوداتٍ لا وجود فيها للرجل، بل لأشياءٍ لصيقة بعالم المرأة، تعمل كمعوضات للوجود الغائب للـ”مُخصِّب”.

يذهب القسمُ الأول، بقصائده التسع، إلى عالم المرأة المفردة، حيث لا ذوات تزاحمها سوى الأشباح. الذاتُ الشاعرة تستلهم أفقها بالكامل من الوحدة، التي تنتج تداعياتٍ موّارة لتاريخ الذات الشاعرة، فيهيمن الاستدعاء: تحضر صورة العائلة، مفردات طفولة الدلتا ومراهقة الإسكندرية، وصولاً للكتابة نفسها كمرآة للذات ما تلبث أن تبتلعها لتصير القصيدةُ والذاتُ معاً، مرآةً للعالم.

تتألب الذاتُ بوضوح على “الجماعة” _ في تأكيدٍ حتى على التصور الشعري لوظيفة الشاعر في هذا الكتاب _ فليس الشاعرُ صوتاً لجماعة أو نائباً عنها، بل، على العكس تماماً، أداة لإفنائها: “أكره القرية وعجائزها/ أُطلق الرصاصَ على صورة العائلة،/ تتساقط الأصواتُ من أُذني واحدةً تلو الأخرى، وكَمَن يُقشِّرُ الذاكرةَ ورقةً بعدَ ورقة،/ أنسى القريةَ ولقب العائلة”.

من أجل قتل الجماعة، لابد من قتل الذاكرة، فالجماعة تتشكل بالأساس في الذاكرة الجمعية، وتمارس سلطتها اللانهائية، حتى بعد فناء الذوات، عبر هذا الاتصال الذي يحوِّل المعيش التاريخي إلى قيمٍ مجردة أخلاقياً، وبالذات ثقافياً: “الذاكرة حارسٌ ليلي يتجول في أحلامي/ وعليَّ أن أقتله”. لكن المفارقة، في حالات القتل كلها، أن من يطلق الرصاصة بامتداد القصائد ليس القاتل، بل القتيل.

وفيما تتأمل الموجودات، عبر توهمات أحلام اليقظة _ السادرة على مقدرات هذا القسم الأول بالذات _ تحل الذاتُ في موضوعها، لتذيب الثنائية الشهيرة بين الذات والموضوع: “كنتَ تريد ماءً في نهر الطريق/ فصرت أنت الماء”.

يلوح “الآخر”، الحبيب، ربما في بارقةٍ واحدة، تحضر في قصيدة “الأسطورة”، لتؤكد الهوة بكل مفرداتها: “كنا باهتين رغم حقيقتنا،/ رغم التفاتة الوداع/ والتلويح بيدٍ والرأسِ في الجهة الأُخرى،/ رغم فرق التوقيت/ رغم ميلادك في غرب الدلتا/ وأنا في نهايتها،/ رغم قامةٍ ترتفعُ لمئةٍ وثمانين سنتيمتراً عن مستوى سطح البحر/ وقامةٍ تنخفض لمئةٍ وخمسةٍ وستين سنتيمتراً عن سطح اليابسة..”

هذه الهوة غير القابلة للجَسر بين ذاتين، هي نفسها ما يؤكد على العقم، كانعكاسٍ للجدب الأشمل. وكتأكيدٍ، ربما، على الاغتراب، تلجأ الذات الشاعرة، المتحدثة بالضمير الأول، لضمير المخاطب، الذي يحوِّل ذاتها إلى ذكر، أو يموهها، فلا نعرف بالضبط إلى من يرتد الضمير، كأنه انتقامٌ غير واعٍ من الأنوثة المقموعة ذاتها.

من جمود المكان إلى جمود الزمن

ثمة تحوُّل لافت، انطلاقاً من القصيدة الأولى في القسم الثاني. “مصنع الأمومة” يظهر فيها، ولأول مرة، ضمير المتكلم الجمعي. هنا، يبدأ الرحم _ الجمعي، العمومي، المملوك لجميع النساء _ حضوره بصوتٍ يعبر عن هذه الجمعية، فيختفي ضمير المتكلم الفرد والمخاطب الفرد. إنه “مصنع”، أي ينتج نسخاً متطابقةً من المنتج الإنساني نفسه (هل نقول السلعة؟). يطرأ هنا تحولٌ موضوعيٌ إذن بالتقاطع مع تحوُّل الصوت الشعري. تنسحب مفرداتٌ كانت مهيمنةً على القسم الأول، كالوحدة، حضور الله ومناجاته كطاقةٍ ميتافيزيقية حاضرة على الدوام، إلى الزحام، يتحول سكون الإقامة في المكان مع التجول في الزمن، إلى ركض لاهث في المكان يتجمد معه الزمن في صفريته. فرادة الوحدة تغادر ماهيتها إلى نمطية الانضواء تحت المجموع أو القطيع، حتى أن مسميات الأعضاء نفسها تختلف، والوظيفة الجمالية (الشامة) تتراجع لصالح الوظيفة الاستعمالية (الرحم)، ما يعمقه التأكيد على دال “الفاعلية”: “تطوَّرت أعضاؤنا لتُصبح أكثر فاعلية؛ النهدُ ثدي، البطنُ رحم،/ العاطفةُ عادةٌ يومية”.

التحوُّل الأعنف يتحقق مع تحقق الخصوبة، المشتهاة، إذ لا تحيل سوى إلى العدم: “لم تُضف لنا الولادةُ شيئاً غير الخوف/ ومحاولة الركض/ لأبعد نقطةٍ ممكنة/ كآلاتٍ تعملُ في مصنع الأمومة/ حتى يداهمها الصدأ”.

في هذا القسم أيضاً تنقلب الآية، فيعد أن كانت الذات الشاعرة “تؤنسن” الأشياء والموجودات حتى تكاد تتحول إلى ذوات، يحدث العكس بالضبط، يحل “التشيؤ”، والشامة التي كانت في ما قبل “صندوق بريد”، تتحول إلى طرفٍ بلاغي يُشبَّه به الحزن: “يحدث أن ينمو الحزنُ كشامات جسدك”، (ولنلحظ أن الشامة التي ظلت مفردة، تخضع أخيراً لقانون الجمع، فاقدةً فاعلية تفرُّدها).

أما الأطفال، الذي كانوا باباً للخروج من محبس الوحدة والانكفاء على الذات، فإنهم يؤدون عكس وظيفتهم المشتهاة بالضبط: “أطفالُنا أعادونا إلى الممر مرةً أخرى”. ولأول مرة، سيظهر الاسم الحقيقي للشاعرة، كأنها تخلع قناع الذات الشاعرة بكل عنف، لتحضر الذاتُ الواقعية محل الذات الشعرية، في ذروة شعورها بالتشيؤ: “تقول أمي أنا أنجبتُ علبةَ طباشير/ أنتِ طبشور يا آلاء”.

مع انتهاء القسم، ترتد الذات إلى وحدتها الأولى، “وحيدةً أسيرُ/ ووحيدةً ينفرطُ من قلبي الطريق/ خطوةً خطوةً/ وبدمٍ ساخن على الأرصفة/ أستطيع كتابة النهاية”. لكن، وقد صارت هذه الوحدة مخفورةً بآخرين، يعمقون منها، فالأمومة تتجرد إلى إخفاء الذات، إلى مداراة الحزن في وعاءٍ استعمالي كي لا يلوث وعاءً استعمالياً آخر له وظيفة مختلفة: “أذرفُ دموعي في أحواضِ الغسيل/ مخافةَ أن تراها ابنتي في أطباق المكرونة”.

وبعد أن كانت الذاكرة مهيمنة، سيصبح عنوان القصيدة الأخيرة في هذا القسم “قلبٌ بلا ذاكرة”. لقد عادت الوحدة، وغابت الذاكرة، فماذا على الذات أن تفعل؟

×××

“على الأمهات أن يمُتن”. هكذا يُفتتح القسم الثالث مع قصيدته الأولى “موتُ الأمهات”. هنا، يحضر الجسد، بوضوح أكبر من ظهوراته السابقة، حيث يختصر كافة الدلالات، إذ ينهض مقترناً بالموت، الذي لوّح بيده مع نهاية القسم السابق: “يا أيها الموت/ أمهل أمهاتك حتى يُنظِّفن أجسادهن من كل الهزائم/ حتى يجففن حليب الحزن في أثدائهن/ حتى تلتئم أرحامهن بعد كل نطفة”.

يصير الرحم جرحاً مفتوحاً، لا سبيل إلى رتقه، ويعود فعل التطهر، للذات والقصيدة معاً:”أطهر لبن الأمهات/ من تكرار المشقة”، لينتهي الكتابُ بأطول قصائده وأشدها غنائية واتكاءً على التداعي، بالتساؤل الوجودي الأعمق، الذي يجعل الأم الحقيقية هي الإله نفسه: “من قذفنا من أعلى، ثم تركنا نتدحرجُ هكذا؟ وليتحول يقين وجود الله في القصيدة الأولى، إلى تساؤلٍ عن كنهه، فضلاً عن التشكيك في وجوده، بحلول القصيدة الأخيرة، التي يتجسد فيها أخيراً فعل الأمومة عبر سلوك غاب طيلة الكتاب، هو احتضان البنات، لكن المفارقة، أن الحضن الأول في هذا الكتاب الشعري البديع، هو نفسه الحضن الأخير، أن تلويحة الاستقبال، هي ذاتها تلويحة الوداع.

تختفي الشامة، التي لم تعد موضوعاً للنظر ولم تعد الذاتُ معنيةً بما تمثله جمالياً، ويختفي الرحم، بعد أن أدى وظيفته وانتهى الأمر، لتبقى القصيدةُ وحدها؛ فالقصيدةُ هي الشامة، والقصيدةُ هي الرحم.