رشيد برقان

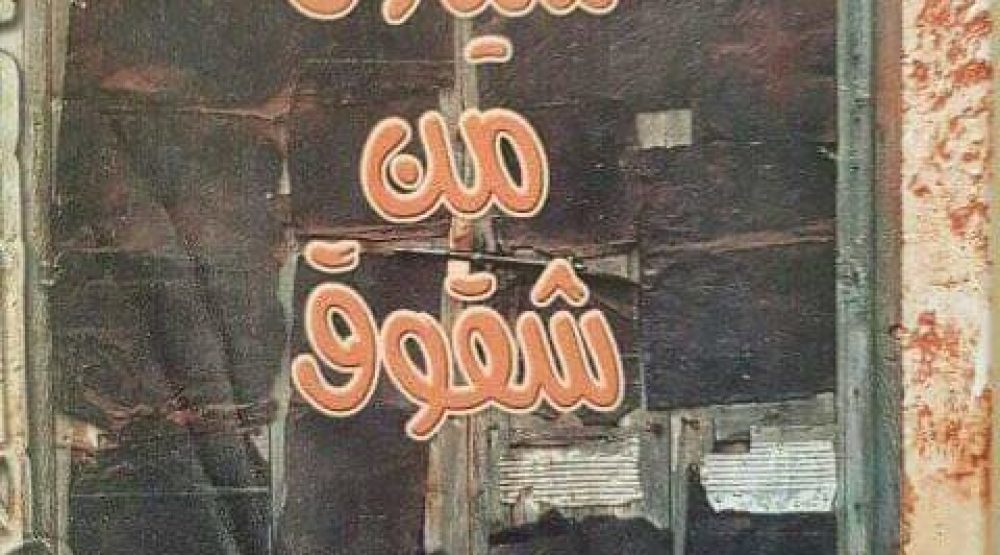

سوف نعتمد الصفحة الأولى عتبة لولوج عوالم هذه المجموعة، فمنذ اللحظة الأولى نستشعر هيمنة الإبهام المتولد من العنوان،إذ إنه يتكون من نكرة متعلقة بنكرة “سيلان من شقوق” فالحدث يؤكد حضوره بدون تحديد، وهو يصدر من شقوق متعددة حتى مالا نهاية، مما يشي بانفراط اللحظة وهروبها.

والصورة، صورة الغلاف،عبارة عن نافذة قديمة مهترئة مرقّعة وسط جدار قديم مبرقع، وهي ملتقطة بشكل قريب جدا يفصح عن التفاصيل ويفضحها. ولعل في كل هذا ما يعلن عن إمكانية افتراض إننا أمام عالم متشظ بفعل الزمان والذوات ومحيطها، تنقله ذات تمعن في الكشف عن هذا التشظي وتعرّيه.

تفصح مجموعة ” سيلان من شقوق” عن مساحة تمتدّ لثمان وستين ومائة صفحة، تضم سبعا وثلاثين قصة. عند قراءتها نجد فيها نبرة متميزة ومسارا قصصيا جديدا بعيد عن المتداول والمألوف، ولعل سرّه وموضوعه الأساس هو “الهامش”. فهامش المجتمع بكل عناصره ومكوناته هو موضوع هذه المجموعة، وهو يتألف من المبتذل، واليومي المعيش، والمرض، والليل، والملل.

لقد اعتاد القراء على وضع تمثّل للكتابة الإبداعية بوصفها عالما مثاليا متضامنا، أوتعبيرا عن جرح مأساوي، بلغة راقية تتسرب الى أعماق النفس، من أجل كسب تعاطفها، وجعلها تطمئن إلى العالم المنشود، أو تتعاطف مع الشخصيات المقدمة، وترقّ لحالها، وتشفق على نفسها من التعرض لمصيرها. ولكن، ونحن بصدد مجموعة عبد الرحيم الرزقي يتكسّر هذا الأفق، وتتهدم هذه العلاقة لتفسح مجالا لعلاقة جديدة مفعمة بالقلق والتوتّر، ولم لا الاستفزاز. فليست الكتابة لدى عبد الرحيم الرزقي تواطؤا مخادعا بين الكاتب والمتلقي، يقوم خلالها الكاتب باستجداء عطف المتلقي واستدرار استحسانه ليرضى عنه، و ينعم بالتالي بعالم مطمئن هادئ. إن الكتابة، وفق هذا التصور، هي علاقة توتّر واستفزاز، هي علاقة مواجهة بالحقيقة، وقول الأشياء كما هي في وضاعتها وهامشيتها، وبلغة تصل حدود الوقاحة والاستهزاء من الذات.

إن معظم تفاصيل المجموعة تضعنا أمام هذه العلاقة التي تتبدى من خلال مجموعة من المحطات لعل أهمها:

رصد اللحظة العادية المبتذلة من اليومي المعيش؛ يقول:

«لقد كانت حجرتي بالفعل.. ! فجهاز التلفاز الوقور محكم التمكن من تموضعه على الطاولة التاريخية، وفوقه بهدوء حذر تمكّن جهاز الهاتف الأحمر – الذي طال شوقه للحرارة الضرورية – من المسكنة الشديدة، مراقبا من شرفته ذلك الطول المغالى فيه – الذي هو حجرتي- إذ على مبعدة بضعة أقدام بالتمام اختمدت جثتي المولولة شبعا كحوليا تترجمه الأنفاس المتلاحقة التي أضفت هيمنة الروائح المغرية على هذا الجو الصامت»[1].

التركيز على شخصيات على هامش المجتمع؛ حيث نجد وصفا للسكّير الذي لايريد الخروج من الثمالة[2]، وعامل الموقف الذي لم يجد عملا فانخرط في هلوسات جعلته يصبح بطلا يغزو جسد امرأة صاحب الفيلا[3]، وامرأة معزولة وحيدة تعتمد على الآلات المطاطية لإشباع نهمها لعالم الرجال[4]، وشاب مريض بالسلّ[5]، وآخر يعتزم الهجرة السرية، ويصرّ عليها رغم الإحباطات[6].

وخلال عملية التركيز هذه نجد أنها شخصيات مسلوبة الإرادة تحتل الأشياء المحيطة بها موقعا أهم منها، وتسارع إلى أخذ زمام مبادرة الفعل أكثر مما تفعله الشخصيات، يقول:

«أخرج عن جسمي قليلا، وعلى مهل الهوينا نحو طرف الحجرة المقابل، فأبدأ تعداد الأشياء والتفاصيل..

خزانة “القصب” عن يميني مائلة ناحية اليمين قليلا .. لتقادم عهد وهرم !.. تلوح التفاصيل والمجالات الى العين تباعا … وأرى – كما الناس تماما – أشياء كثيرة و منوعة .. كل شيئ هنا ينبعث دخانا … كما لو أنه “الجاوي” يلعلع داخل المجمرة! !

كتب وأوراق تغلي في ركود قرب الجثمان المشلول .. باذنجان مدعوك بعناية داخل صحن بدأت سحايا الفطر تغزو جنباته الفارغة … “كلمات” جان بول وصورته آن كان صغيرا بشعره المصفف جهة الخلف … شذرات بالفرنسية منثورة بعمق أبدعها شاعر ساخط وعميق … عدد حديث من “الملاحظ الجديد” يحتوي ملفا عن ظاهرة نزوح الأروبيين إلينا … والعقار !!»[7]

المرض: ففي قصة “السل”نجد وصفا تفصيليا لمرض السل من خلال آثاره المتجلية في بقع الدم على كل مايحيط بالشخصية. يقول:« وكانت زوجتي ترقب حركاتي الواهنة في بهوت .. البصاق الكثيف يتكرر في فمي نازلا في المبولة الرومية المرتفعة قليلا إلى أعلى، والتي تقترب من وجهي شبه المخنوق.. تليه الأصوات البوقية إثر سعالي داخل قبة المبولة .. ونقيطات دم صامتة تمتزج مع البصاق، فتتشكل لوحة فيها الأبيض الشفاف مع بعض الأحمر القاني على شاطئ المبولة المنحدر، تلوح الفضاءات وتنقصم التشكيلات عن بعضها كسحابة كثيفة في كنف السماء…»[8].

ولايقف وصف المرض عند هذه الحدود، ولكنه يمتد إلى تمثل الشخوص له، حيث تغيّرت نظرة الشخصية، ونظرة زوجته، وكذلك سائق الطاكسي، لبعضهم بمجرد بروز علامات السل.

« كانت تنظر إلي بتكلف .. وكنت انظر إليها باشمئزاز ! لاشك أن هذا الروتين الذي أضحى يجمعنا نحن الاثنين غدا بشكل أو بآخر باعثا على الامتعاض إن لم يكن بعضا من نفور ! !.. لم تعد في عيني تلك الدافئة العينين، والصانعة للحظات الود … ولم أعد في عينيها ذلك المرح الذي يصنع من كل شيئ عادي حلقات الضحك والفكاهة … لم نعد في أعيننا الزوجين الذين يعانقان الحياة الكبيرة أملا وأحلاما.. تنظر إلي وإلى كلي وتقارن .. وانظر إليها وإلى كلها وأقارن .. […] ..ولما نزلنا من الطاكسي .. كان السائق شاحبا، وكانت زوجتي هاربة مبتعدة عني! ! وحدها .. نظراتي .. وشلال دماء .. يلاحقها.»[9]

وتناول المرض كان هنا مشحونا بنبرة مأساوية، ولكنه في موقع آخر، وحينما ارتبط بمرض اتخذ، بفضل البعد الأخلاقي، مسحة السخرية. فقد أصيب السارد بمرض جنسي يدعى محليا “البرد” وقد وصف آثاره في نوع من التماهي مع العملية الإبداعية؛ يقول:

« الأمر سهل لو كنت مريضا بالقلب أو السل أو السرطان!

ولكن كيف وأنت مبدع في الفنون التشكيلية؟

لوحاتك منهمكة في السوريالية! كما أنك لم تحتج إلى طبيب لتشخيص حالتك.

وها أنت أمامه حاملا بطاقتك بنفسك، مطأطأ الرأس كالمرة الفارطة أخرجت الأشياء التي تلبسك مفعمة بتبريرات واهية و ملتبسة .. وأخرج الرجل المفعم ببياض البلوزة رزمة علب خيّرك فيها ونصحك بالناجع .. وكان ناجعا .. غاليا. »[10]

الملل و الرتابة: عالم السارد بأكمله عالم رتيب مملّ لاجديد فيه؛ يقول:

«في الليل ..

في كل ليل!.. ومنذ زمن أجدني أضرب الأخماس في الأسداس .. تعانقني الأباجورة بضوء خافت، وأرضخ لتسلطات الحجرة .. استسلم لبراتين العزلة.

الليل السكيزوفريني المهوجس يصدح ترانيم الصمت العميق. وحدها النظرات والخفقات وترقبات اللاشيئ نديماتي بعد نهار من المشي والتفاصيل. »[11] وداخل هذا العالم لاأهمية للصباح ولاللنهار وطوله؛ فهو ملازم دائما للضوضاء والضوء المقيت. كما أن الليل لايحمل معه إلا الهمّ والأرق وثقل الهواجس. لهذا فالشخصية لاترى جدوى إلا في النوم والغياب عن العالم يقول:

« افعل كل ما أمرتك به لعلك تكسّر شوكة الانتظار ، أيها الذائب في نيرانه منذ انصهار الأزمنة.

قف! ولو أنه لازال للجسد بعض من الرغبة في الخلود إلى الفراش .. في الواقع .. أحيانا تنسدل الرموش على صفحة المرأى .. فنخلد الى عالم الظلام..

تتراتب الأحلام الصغيرة .. صغيرة وخالية من ترابط! بين الحلم ورديفه تنعدم العلاقة .. وبسرعة نعود عن بكرة أبينا إلى الكهرباء، لتتكشف حوالينا معالم الظلام المسيطر .. فيتعقبها القلق! لا شيء تغيّر! الزليج!؟ هو! .. والدولاب! هو.. والنافذة هي!»[12].

إن الكتابة لدى عبد الرحيم الرزقي، من خلال ما رأيناه من تيمات، هي كتابة جرح ملتصق بالذات ترصد عالما هامشيا لاعمل له ولاانشغال إلا مراقبة الرتابة، وترصّد إيقاعاتها وفعلها في الذوات والأمكنة، وتتبع عالم يكتسحه المرض والبطالة والشذوذ.

وهذا النمط من الكتابة هو تعبير عن ماعاشته المدينة، ولا تزال تعيشه، إثر تطوراتها العاصفة؛ فكلما تطورت المدن كلما خلقت هوامش للفقر والعطالة والمرض. هوامش تحيى المدينة وتتعرف على منتجاتها، ولكنها لاتتمتّع بها ولا تستطيع ذلك. فهي تكتفي بالتآكل الذاتي، وتغرق في مشاكلها الصغيرة، وتبحث عن الحلول الفردية التي لاعلاقة لها بالرصانة والاستقامة والاجتهاد. فليس هناك مدرسة، ولاوجود للعمل ومؤسساته، والنهاركذلك منعدم. ووحده الليل والجنس المسروق والخمرة المهرّبة والألم الممض والأرق الطويل هي العملات الرائجة.

ويبقى هذا النمط من الكتابة ممهورا بنزعة غضب صامتة، وبسخط لايسمح لنفسه بالبروز، ولكنه رغم كل ذلك يظهر من خلال إعطاء قيمة للمهمّش والمحرّم ليكسّر التواضعات الأخلاقية والقيم الأخلاقية المرعية؛ فالشخصيات في أغلب القصص تتسلّح بلغة بذيئة جريئة، ولاترى مبررا يجعلها تراعي الأخلاق العامة، بل هي تسعى إلى المتعة خارج المؤسسات الرسمية. وعلى صعيد سيرورة الكتابة يشكل هذا النمط من الكتابة تعميقا للمسار الواقعي للقصة المغربية؛ فبعد الواقعية المشحونة بالتفاؤل، وبعد انطفاء البعد التحريضي في الكتابة الأدبية، وجد هذا النمط من الكتابة مجالا فسيحا له في الهوامش للاقتراب أكثر من الواقع، ونقل واقع جديد بعيد عن المؤسسات السلطوية داخل المجتمع، وداخل سلطة الكتابة. وكما سوف نرى لاتتأسس هذه الكتابة على اعتماد الهامش موضوعا فقط، ولكنّها تكسّر القصة ومعالمها وتحوّلها إلى بوح شخصي وحوار داخلي عنيف، وتنحو باللغة نحو البساطة والابتذال. والأهم من هذا أنها تجرّها إلى حقل السخرية، هذا السلاح الوحيد الذي يبقى للكتابة الساخطة عندما تنزع منها كل الأسلحة. وأمام هذه الحال لاتنعدم المقاومة، ولكنها تتخذ أشكالا غير جديدة ولعل أهمها :

أ – الجنس: يحضر الجنس في هذه المجموعة بوصفه لحظة انتصار كبير على ظروف القهر المحيطة، ويمثل شكلا من أشكال المجابهة والانتقام للذات؛ فلاشئء يقاوم رتابة العالم وضوء الصباح غير لذة الجنس؛ فطوال المجموعة القصصية كل الشخصيات الرئيسية تكره ضوء الصباح، ولاتحب الاستيقاظ من النوم باستثناء هذه القصة التي أصبح فيها الصباح اللعين[13] ضياء صباحيا رائعا[14]. وقد تحقق هذا فقط نظرا لحضور جسد أنثى بجانبه؛ يقول:

« آه كم استهلكنا من “شومان” و”شوبير” و “بيتهوفن”! وكم استهواني الكلاسيك الأوربي المبرجز! ثم إن الاستيقاظ المباغث على نغمة أوربية يجعل للرتابة المملّة قيمة تفعل بي مابدا لها وأتقبل ذلك بروح الهدوء وبتشبّع زائد عن اللزوم .. و أفعل مابدا لي بها .. لم لا!؟ هي التي تركت الشمال باتجاهي! صمتا .. وضياء .. يقتحم الضوء خلوتي!.. كان حضورها بدون سابق وازع كفيلا بإتمام كل مراسم اليقظة!.. أفعمتني الدلال إياه ولوت ذراعيها حول رقبتي، فطبعت على شفتي سمها المخترق .. »[15].

وفي قصة “الموقف” ينتصر عامل الموقف على مستخدمه صاحب الفيلا والسيارة والمرأة الجميلة بأن يتخيل نفسه وهو يمارس الجنس مع الزوجة التي تأمر زوجها بالانصراف، ويذعن هذا الأخير لرغبتها، يقول:

« ولما كنت فوقها خيرا وسلاما بدوت مرتعدا أكثر من اللازم.

كانت حشرجة المفاتيح واضحة وكنت تبتعد .. خلف الباب كنت .. صفعت باب سيارتك وابتعدت .. خلفت وراءك الدخان والفيلا والزوجة والموقف ..

الموقف! لم انته من هذا الخير والسلام إلا حين تحركت هذه المرة “بالصح” ونادت،

– هاك يا اسمك!

– جاءك الخير سيدتي قلت .. قالت اتبعني فهناك شق وجب أن تراه وأردفت أنه لم يره!

عنك كانت تتكلم حين كانت تبجق صدرها مع كتفي .. تحركت بقربي كثيرا وكنت وفيا لروح الهدوء .. حامت حولي كثيرا … تمسحت بي كثيرا وفي الختام استحالت عراء! . »[16]

ولايرتبط الجنس بالحلم، كما رأينا هنا فقط، بل يحضر أيضا حتى في لحظات أحلام اليقظة والاستيهامات التي ترد لحظة الدفاع عن الذات؛ ففي قصة “قصص للنسيان” لم يستسغ السارد هيمنة سيرفانتس على السرد، ولم يتقبل كون السرد “جسم أوربي”، لهذا ولأجل الدفاع عن ذاته استلّ سلاحه القوي والمتأصل ليواجه الغرب؛ « صادفتني يوما ومثل حادثة السير! باقة كلمات، خرج بها ياباني والسلام على من ترجمها! … فبقدر ما كنت مقتضبة .. بقدر ما ضاعت “بوفاري”!؟

…. تمشيت خلفها! (ماشي بوفاري! لكنها الكلمات!؟) باندفاعات الشبق المراهق .. يقيني بين رجلي! قلتها تماما كما قالها جدي الأول .. ولا أعلم لم يكمن سرّنا بين أرجلنا!؟

… والتفتت السيدة “مادام” إلى جدي بالقرب من بناية حضارية – آنذاك- … محطوطة بشارع رئيسي داخل “كاليا” العامرة ومنزوية قليلا عن تلك الصومعة الحديدية.

… كان السيد جدي موقنا بما تحت حزامه، فأشواطه في هذا المجال تفوق ترسبات نهر “السين” ونجاحاته في المضمار بديهية. »[17]

واعتبار الجنس قيمة مغربية/عربية أصيلة وسلاحا قويا لمواجهة البرود والعجز الجنسي الذي يعانيه الإنسان الغربي فكرة مترسّخة في التمثّل الثقافي الشعبي لدى المغاربة الذي لايكفّ عن النظر إلى الغربي على أنه عاجز جنسيا، وأن المرأة الغربية طافحة اللذة، ووحده أسمر البنية القادم من بلاد الشمس الحارقة هو القادر على إرواء ظمئها.

ولعل في هذه الرؤية نوعا من الرد التصعيدي على عقدة تفوق الغرب الممتلك للحضارة والقوة، فأمام التخلف الذي تعيشه المجتمعات العربية، وأمام الإحساس المزمن بعدم القدرة على اللحاق بركب التطور الحضاري، ولاحتى فهمه فهما صحيحا يتم إبداع حلول تصعيدية تحفظ للذات اعتزازها وتقيها من شر قلق السؤال. وقد تركّز هذا التصعيد إما في تمجيد الماضي، واعتبار كل ماوصل إليه الغرب هو مأخوذ من ماضينا ومخلفات أجدادنا، أو اعتبار الغربي، رغم تطوره، يعيش تمزقا أخلاقيا، وترديا أسريا، ولايستطيع حتى التمتع بحياة جنسية سوية. ويكون الحل بالنسبة إلينا هو عودته إلى أخلاقنا وديننا ولم لا فحولتنا.

ب – الخمر و المخدرات :

تتم مواجهة الملل والفراغ والخواء الممتد في عالم الشخصيات بالمتعة الناتجة عن الخمرة والمخدرات التي تخلف عالما فريدا من الحلم والنشوة، يقول: « … الاثنين والثلاثاء ما في كلام، ولينصرف الأربعاء، وكذلك الخميس دربا .. سيمضي نهار الجمعة في الصابون، لكننا يوم السبت سنسكر ! !

دأبنا على التجمع والرفقة منذ عهد بعيد .. ذكورا نستأنس متاعبنا .. فنفجرها عنفاوية مساء السبت … قلما تتحلق حولنا بعض النساء (درويشات تقبلن بنا وتنسجمن مع أجوائنا) وفي الغالب نكون لبعضنا»[18].

وتتمكن الذوات من التحرّر وتحرير العالم أيضا بفعل القوة السحرية للخمرة أو المخدر. فأمام لاجدوى العالم وأمام انهزامات الذات العربية يمكّن الخدر الذات من التحرّر، تقول إحدى الشخصيات في لحظة نشوة: « ماذا تفيد الخطب وهي تفيض خيلا وسيوفا وهمية؟ إنني وفور انتهائي من هذا “الجعبوق” أستطيع أن أدك كل هذا العالم على أهله .. وفي لحظة واحدة! أنني أستطيع آنذاك استعمال كل سيوفي وخيولي .. أستطيع أن أمسخ هذا الدخان “الجعبوقي” الجميل اللون .. إلى غبار ناقع ينذر بالويل والقصاص .. ! إنني وفور انتهائي من هذا “الجعبوق” أستطيع الحصول على صويلح دين صغيور بلحية صغيورة! وجويش عرمرم صغيور … أدك به كل الأناضول .. والقوقاز .. والشرق الأوسط .. وأعيد بناء ما هدّه أعداء البلاد. »[19]

وفضلا عن القدرة التحريرية للمخدّر تعتمد الشخوص على قدرتها على مصالحة الذات، والعودة إلى لحظة طفولية لم تحقّق فيها الذات الإشباع، ففي قصة ” الثدي ” تسعى الذات للحصول على خمرة محلية تقدم في وعاء بلاستيكي لتصبح في شكل ثدي مما يجعل الشخصية يسترجع لحظة الرضاعة. يقول: « ( أرفع اتكائي نحو تناول جرعة أخرى لتردني إلي.. )

هكذا يا سيدي أدمنت تمشيط الثعبان جيئة وذهابا .. هكذا ألفت الثدي الذي يقودني لا محالة الى الهلاك ..

( وفي كل مرة يندس غصبا الفم الطفولي وسط كوم لحم وسخ، فيمتلئ البطن بالسائل ..) آه يا سيدي .. لا بد منه! !.. »[20]

جـ – الحلم:

شكل الحلم في الكتابة السردية مهربا من ضغط الواقع وقوته الجاثمة على الذوات، والمجموعة القصصية التي بين أيدينا لاتهرب عن هذه القاعدة؛ فالحلم يحضر دائما عندما يشتد ضغط الليل والأرق على الشخصيات، ولكن هذا الحلم لايشكل بعدا تنفيسيا، بل يعد عنصرا مفاقما للأزمة، فحتى الحلم هو حلم فقير بئيس، فلكي تبدّد الشخصية ارتعاداتها داخل البيجاما صباح أربعاء صقيع تلجأ إلى الحلم بجسد امرأة/ زوجة ولود تستعمل كل الحيل للإنجاب، وملء المنزل بتعب الأطفال. لهذا لايبدو غريبا أن يصبح الحلم كابوسا ضاغطا على ذات الشخصية. يقول: « إن التطفلات الضوئية في مثل هذه الحالات ناجعة .. إذ لما سمعت خشخشة ذات مرة .. وخلقت الضوء تبدد كل ما اعتورني من رهبة! ولكن، والحالة هذه ..هيهات! فحتى العياء الناجم عن كثرة الشرب، وكثرة المشي، والوقوف، والتفكير المضني … كلّها ظلت تساعد دون كلل على تمدد المستسلم .. فلم تسعف الحيلة البدن المتكوم على المبادرة بإشعال أقرب “فيوز”!! وبالمقابل فقد تماديت في تجاهل زوجتي الأولى! كما تماديت في استحضار القبلة الشبقية المفعمة بزبد أحمر الشفاه! وتماديت في الهرولة على السطوح الطينية والمقابر العتيقة .. ! والسقوط في هوات سحيقة العمق! وفي السؤال عمن كان وراء تلك الوقفة؟ ومن كان وراء خوف الرجل البائس جدا!

وتماديت…. تماديت ….تماديت…

….في الكابوس. »[21]

ولكي ينجح الحلم يجب أن يختلط بالخمرة، فهو لوحده يبدو عاجزا عن خلق المجابهة الضرورية للملل.

د ـ أحلام اليقظة: إذا كان الحلم مرتبطا عموما باللاوعي ومشروطا به، فإن أحلام اليقظة تبقى في حضرة الوعي وحراسته. والسارد يلجأ إليه حينما يحس بالهزيمة، ولايجد مفرّا من الاعتراف بذلك. يقول: « والحس! ! .. وأنا الحس.. ونصيبي في كل هذا “تشانك”، وهو يضحك! أسنانه الذهبية لم تعد كذلك .. بل أضحت براغي فولاذية تنهش لحمي .. كلماته من الشماتة والإذلال بددت أعصابي .. وعلى غير طبيعتي انقضضت عليه،.. أمسكت رقبته وماأزال عليه بالخنق حتى أضحى جثة هامدة..

..حدث هذا الأمر في مخيلتي طبعا! !»[22].

هـ ـ وبجانب أحلام اليقظة وبعيدا عنها أيضا يحضر العجيب بوصفه مساحة تعبيرية يريد منها السارد القبض على لحظة هاربة، ووصف حال لايجدي معها التقرير شيئا، خصوصا لحظة دقيقة مثل لحظة الإبداع الملازمة والمفارقة في الآن نفسه. فلكي يبدع الجسد يحتاج للصرع والخروج من حالاته العادية لدرجة التلاشي والتشظي الذي تنتج عنه رائحة يعبق بها المكان الذي اخترق الحلم، ووصل إلى مدارج اليقين؛ يقول:

« مد لي يده لأساعده على النهوض .. وفيما أنا أهمّ بذلك انخلعت يده عن كتفه .. وسال من مكان الثقب دم جرّار ! !

سادت المكان برودة ملتبسة .. وتنوعت صرخاته بين الحادة والجهورية! ثم بدأ في التفتت .. ملابس تداخلت بلحم ودم وعظام .. تستحيل في لحيظات الى أجسام صغيرة بلورية تفيض برائحة العطر .. نسرين .. و سوسن .. وياسمين! ! فل وأقحوان وشقائق النعمان! فالتبست علي الروائح.

…خياشمي غزاها العطر .. وكابوسي استحال إلى حلم مدهش، وحين فتحت عيني وجدتها على نافذة .. وبياض ممزوج بشمس لاشك دافئة وتذكرت أن الجسد قال لي قبل أن يسمعني قصيدته.

إنه الربيع ! .. قادم لا محالة! !.. »[23]

وقصة الجسد هذه تصرف الذهن إلى طقوس الإبداع والإلهام عند شعراء العرب القدماء، خصوصا أبي تمام.

في الخاصيات الفنية:

اللغة: تتميز لغة عبد الرحيم الرزقي بخصوصياتها وفرادتها في مجال الكتابة السردية المغربية؛ فهي لغة تكاد تلتصق بواقعها ومحيطها الحيوي، وأهم مميزاتها الهجانة؛ فليست هناك لغة صافية ولكنها، وفي كل مراحل بروزها، مخترقة بلغات أخرى، أو لنقل بشكل أكثر دقة إنها توليفة من مجموعة من اللغات تبدأ بلغة القرآن واللغة العربية السامية، وتمتدّ إلى اللغة العربية المحلية المتداولة في فضاءات مراكش، مرورا بالفرنسية الممغربة، خصوصا في صورتها المراكشية. لكن الأفق الذي يجمع كل هذه اللغات هو الهجانة والأسلبة التي تجعل تعبيرا عربيا راقيا يجاور تعبيرا محليا مخترقا بلغة فرنسية محلية. يقول:

« وكان أمرا مقضيا

…فعلى هامش هذا الصباح اللعين في تداركات اليوم المردوف وراء أمثاله، انفتحت العينان الشريفتان على صوت مذياع شريف واعد بأخبار مشرّفة.

على هذا الهامش رجل يتهندم، وينظر بإمعان إلى “فيكورته” داخل المرآة.

يغازل شعره تارة، ويجنح إلى السلم أخرى مع زجاجة عطره الشحيحة، يمسح صباطه من تعب أحماء دروبه الموحلة. يعبث قليلا بمحتويات الوثيقة داخل مخيلته الشريفة حتى يضمها بعد ذلك إلى قلبه حيث يكمن جيب “قاميجته” غير الأمين! ! »[24].

فالمقطع مأخوذ من قصة “الوثيقة”، وهي وصف كاريكاتوري ساخر للحظة التقاعد التي تعد لحظة حتمية غير مقبولة؛ لأنها لاتعلن نهاية الخدمة فقط، ولكنها تفتح عالم المتقاعد على الفراغ والإحساس بانعدام الفائدة وانتظار الموت. لهذا بدأها باستلهام الآية القرآنية «و كان أمرا مقضيا» للتأكيد على حتمية الموقف، وانتهت القصة بأسلبة «وكان أمرا مقصيا» ، لإعطاء بعد جديد لهذه الحتمية تسير بها في اتجاه سلبي. وخلال المسافة بين التعبيرين نلمس التناقض السافر بين التعابير المعظّمة للشخصية «انفتحت العينان الشريفتان على صوت مذياع شريف واعد بأخبار مشرّفة »[25]. والتعابير الدارجة “يتهندم””صباطه””فيكورته”. كما قام بأسلبة تعابير قرآنية وتعابير عربية قديمة باذخة للتعبير عن العظمة المغشوشة للحفل المنظم لتقاعد/إبعاد الموظف. «يغازل شعره تارة ويجنج إلى السلم أخرى» و «فكر قبلا أن سيقول لهم في تلك البناية المحترمة السمعة أنه غير مدروك في الحصول على ذلك التوقيع الثمين !! فالناس كانو سكارى و ماهم بسكارى ! »[26]. ولعل ما يفصح عن الأسلبة والبعد الساخر لهذا المقطع هو كون الموظف غير متسرع في التقاعد بينما الموظفون متلهفون لإبعاده، ومن هنا يبرز المعنى الجديد لكونهم « سكارى وماهم بسكارى » الذي يتراوح بين احتمالين أحدهما انشغالهم بمراسيم الحفل وحسن سيره، وثانيهما تجاهلهم لحال المتقاعد، وادعاؤهم السكر والانشغال لإبعاده.

والهجانة التعبيرية التي تقتضي إقحام كلمات فرنسية، وأخرى دارجة تدخل ضمن خطة كبرى تبتغي تكسير اللغة السامية، والبحث عن الحيوية، ونقطة التفاعل القوية بين المرسل والمتلقي؛ فكما نعلم لايتم تلقي الألفاظ المتعددة للشيء الواحد بالطريقة نفسها. ولكن كل لفظ يحمل شحنة دلالية عاطفية تصرف الذهن إلى مقام معين، يقول:

« لكنني كنت أحب رأسي! فكثيرا! ماحملقت فيها داخل المرآة .. المرآة كانت تقول لي بغنج ودلال أنني أجمل الخلق، وتتسيب في التغزل في عيناي وأنفي وفمي .. لكنها كانت تتحاشى الجمجمة! لأنها كانت أكبر من اللازم.

ومعلمتي رسخت هذا المعنى حيث قالت للأخرى إن هذا النشاز يخلق لها التقزز. فكل الرؤوس رؤوس! لكن! صعب أن تحتمل انصهار موسم كامل موقوتة فيه رأس بحجم كرة الريكبي! وماكذبت تلك السيدة التي ماتت منذ أربع سنوات .. فقد كنت مزروعا بشكل يومي وسط أربعين رأسا، أناشد ما شاء لي في التحصيل .. درجاتي فيه كانت لامعة .. ومعلمتي لاحقها وحم طويل مع “الدلاح” وانتعشت هوايتها للكرة المستطيلة! ! »[27].

فالمقام هو مقام سخرية سوداء، يسخر فيها السارد من ذاته خصوصا من شكل رأسه، وهو يريد نقل الأجواء العامة التي تقابل بها الأوساط الشعبية مثل هذه الحالة. لهذا ركز على اختيارات لفظية بدل أخرى. فلم يقل الكرة المستطيلة لأنها تتأطر ضمن معجم فصيح عالم يصف لعبة رياضية، ولاتتضمن بالضرورة شحنة ساخرة من الشكل المستطيل لهذه الكرة، ولكن استعمال “الريكبي” للتعبير عن الكرة المستطيلة تتضمن هذه الشحنة الساخرة؛ لأن شكل الكرة قوبل بالسخرية في الأوساط الشعبية التي تستعمل هذا اللفظ. كما استعملته هذه الأوساط للسخرية ممن لهم رؤوس متشابهة لهذه الكرة. والشيء نفسه يمكن التوقف عنده مع لفظ ” الدلاح ” بدل ” الشمّام “

إن مراهنة الكاتب على التقاط لحظات الهامش الحية، ورغبته في جعل هذا الهامش يصعد إلى السطح دفعته إلى تكسير القوالب والمعايير سواء اللغوية أوالأدبية. فلا نجد لغة عربية سامية خالصة، ولانجد إلا لغة طازجة حيّة مرتبطة بالواقع ملتصقة به، وتحمل معها نتانته ووقاحته وعمق ألمه، وتحمل أيضا ماترسّب فيه من لغات عربية خاصة ورطانات محلية ولغة فرنسية مهجنة. ومنه هذا الخليط الذي يرفض أن يتأطر ضمن الأخلاق المنافقة أو الممالئة.

ولغة بهذا الشكل لايمكن أن تولد إلا من خلال السخرية لأنها وحدها القادرة على دمج العوالم، ومقابلة المعايير بعضها ببعض لبيان تهافتها وهشاشتها، ووحدها القادرة على اتخاذ مسافة نقديه من الصرامة المختلقة والرصانة الكذّابة.

والهجانة في أصل وضعها وحقيقتها، في هذا المقام، لاتعود أصلا إلى الكاتب، وإن كان له فضل استثمارها، ولكن تعود رأسا إلى الواقع اللغوي المغربي بعد الاستقلال حيث بدأت مجموعة من اللغات تتصارع داخل الفضاء المديني بالمغرب[28]. وقد كانت أكثرها بروزا اللغة المغربية المتداولة والتي تستمد أصولها من مزيج من العربية والأمازيغية، وبجانبها استيقظت ونمت العربية الفصحى التي كانت رهانا مهما للحركة الوطنية وللمدرسة المغربية. ثم هناك الفرنسية بوصفها لغة المستعمر القوي المنتصر ولغة العلم والمعرفة. وهذه اللغات على الرغم من تصارعها أصبحت متساكنة، أي تسكن معا، في ذاكرة الإنسان المغربي، وأضحت تحتل مواقع الصدارة في الشعور والوجدان من خلال تعبير بعضها أكثر عن حالة أو وضعية؛ لأن الذاكرة تستدعيها أكثر وتُلبسها شحنات دلالية وعاطفية لاتوجد الألفاظ الأخرى. ومن هذا المنطلق لايمكن النظر إلى “إقحام” لفظ دارج أو فرنسي مهجّن على أنه ضعف لغوي أو إسفاف في التعبير، ولكنه بالعكس سعي للقبض على القوة التعبيرية، وجعل اللغة اكثر اقترابا من مصادرها ومناهلها العاطفية.

التناص:

كل نص هو امتصاص وتحويل لوفرة من النصوص. إذا صح اعتماد هذه القولة تعريفا للتناص فإن قراءة في مجموعة الرزقي تستلزم تحويلا لها ليصبح التناص استفزازا وتحويرا لوفرة من النصوص؛ فالكاتب ينطلق من خلفية قرائية واسعة، وهو لايستعرضها، ولكنه يشاكسها ويدخل معها في صراع بغية السخرية منها واستخراج معنى جديد لم تفصح عنه من قبل، أو وضعها في وضعية جديدة تفقد معها مصداقيتها وقوتها. فقصة “لعبة الطائرة” محاكاة لقصة لغابرييل غارسيا ماركيز ومشاكسة لها على ضوء رؤى وتمثلات محلية تخص السارد الذي أراد عيش المغامرة نفسها، ولكن بطريقة مغربية مراكشية، وإحساس معمق بالفرق بين الحالات يعبَّر عنه دائما بدارجة محلية فصيحة « الله يمسيك بخير »[29]،« أنا في دار غفلون »[30]، « أمام عينيك يا “ابن عدي” »[31]، « آنها أيقنت انني مشيت فيها »[32]. والشيء نفسه نجده مع قصة “السريع”.

- أنماط السرد

تنفتح الكتابة السردية عند الرزقي على أنماط من التجريب ومحاولة صياغة جديدة لطرق السرد تتماشى مع ضغط الواقع وتشظي اللغة، فلا يسير السرد وفق رؤية تقليدية، ولاضمن نسق موحّد، ولكنه يتميز بالتداخل[33]؛ ففي قصة “البلاستيكي” نجد قصتين متداخلتين هما قصة أوليفيا المرأة الوحيدة التي استعاضت عن الرجل بآلة بلاستيكية لتبدّد الوحدة. وهذه القصة هي ما يرويه بن جلون، ويتجادل بصدده مع الأصدقاء لتبديد العزلة.

ولعل ما يسعف السرد على اعتماد هذا التداخل هو البوح والتداعي، فالسارد منغمس في ذاته ينصت الى جرحه ويبوح بما تجيش به خواطره، بدون اعتماد نسق مرتب للقول، وحتى التدخلات الخارجية لاتستطيع أن تخرجه من هذا البوح. ففي “رياح كازاوية”، وهي قصة تحكى عن توجّه السارد نحو محبوبته المدلّلة التي تصرّ على السكن في هامش المدينة، لايخترق حديثه الداخلي إلا صوت المرأة العجوز التي لاتعرف الموقف الذي ستنزل فيه. وخلال هذه القصة يتمازج وصف السارد للحي الهامشي وبوحه بنوعية علاقته مع محبوبته، وسؤال المرأة العجوز، وإعلانها عن شجونها، وتقديم السارد لمحبوبته الكازاوية. يقول:

« على حدبة جبل “جيليز” الموالية للفيافي، بعض التمردات النخيلية التي اتفقت على أن تكون واحة .. كانت المدينة العتيقة تدرأ عنها الأصناف البشرية المختلفة ! تلك التي لا تكل من المحاولات المتكررة للالتصاق بأضلاعها المهتوكة !

.. وكنت في “الطوبيس” حين خرجت السيدة ذات الملامح التي تقترب من ملامح عمتي عن صمتها بتحشم ـــــــ كما لو أنها كانت تخشى أن أفحش بها ــــــ

ـــــ “أكيود” يابني (ركزت على بني) وأردفت .. لاأعرفه ! ولست أدري من أين تحذف عليها هاته المصائب؟ !

ـــــ سأدلك عليه، ( لاتخشي سيدتي خروجك المفصوم !) .. آن وصولنا إليه ساعلمك .. ووجهتي أنا الآخر “أكيود”؛ هناك توجد دميتي “الكازاوية” ! هناك نافذة أطل منها على “جيليز”.»[34]

- السارد

يحلو لسارد المجموعة أن يقدم أحداث عوالمه بنفسه ليتماهى مع السيرة الذاتية؛ فهو السارد وهو الشخصية الرئيسية. ولعل في اختيار الهامش والرغبة في خوض تجربة بعيدة عن الأخلاق المرعية ما يبرر اختيار هذا الوضع، فهو ليس ساردا عالما ينظر إلى العالم من فوق ويتأملّه، ولايمكن أن نجابهه بالاختلاق والاصطناع والبحث عن وضعيات شاذة بغية الإثارة، ولكنه يعايش التجربة وينقل كيف عاشها، وهولا يختفي وراء شخصيات، ولكنه يختار المواجهة وجرأة الإفصاح وقوة التعبير الكامنة في “أنا” ومايواكبها من ضمائر.

وبجانب استعمال ضمير الأنا المحيل على الذات الساردة يختلق السارد بعض الأحيان من ذاته ذاتا عليا تنظر إليه وتراقبه وتتلو عليه أفعاله، وتتتبّع حركاته؛ يقول

« للبحر قبو دامس، لو كتب ونزلت إليه فاعلم أنك للتو مفقود! ستتلاطم بك أمواج ظلماء ظالمة، لن تجديك توسلات كظيمة كنت خبأتها ليوم “الحزة” ولا نظرات رفقاء مغامراتك الكئيبة من فوق الطوافة … ولا أنوار مزيفة يلوح بها الأفق الغامق إلى محجريك من الشط المقابل .. ولا .. ولا .. ولا…

لكنك عنيد … وفي عينيك ذاك مايزال متمترسا، رغم أنهم لاحقوك مرات سابقة، وأنت تشقّ ما تبقى من المسافات ذرعا ….

جرّوك خائر القوى وأودعوك في مستودعاتهم الخاصة ثم سلموك الى من يحسنون معاملة البهائم والدواب! »[35]

إن الحوار الداخلي يضمر في ثناياه صراعا داخليا، مادام الحوار يقتضي طرفين وموقفين متقابلين. وهو حوار داخلي، لأنه يعكس التمزّق الذي تعيشه الذات وتنازع الرؤى داخلها. وفي هذه الوضعية، وقد استثمرها الكاتب في قصتين هما “ذات البيت” و “وسواس عتيق” حوار مع الذات، بل جلد لها، يُظهِر تنازعا داخليا بين ذات ترغب في شيء (النوم /الهجرة السرية)، وذات أخرى لاتكفّ تتساءل عن الذي يجعل الإنسان يصرّ على الاختلاف، ولماذا لايستكين ويقبل الحال كما هو، ثم ينخرط في صفوف البنى المطمئنة والمستسلمة.

ولعل في هذا ما يفصح عن أحد جوانب التمرّد في كتابة عبد الرحيم الرزقي، فذات السارد ليست متمردة على الواقع والمحيط فقط، ولكن تمردها يطال أيضا الدواخل المتمزقة، وغياب الإحساس بالطمأنينة، وكأن القلق يصبح، والحالة هذه قلقا وجوديا ومحددا فعليا للذات.

- الشخصيات

تسعف هذه المجموعة على تنميط الشخصيات والتقاط سريع لخاصياتها. فاختيار الكاتب لوضعية السارد الشخصية، وتكرار عدد من الملامح، يمكننا من استنباط الخاصية المخترقة لشخصيات المجموعة؛ فالشخصية الرئيسية، غالبا ماتكون هي الوحيدة في القصة، هي رجل شاب يعيش على هامش المجتمع، لاعمل له، أو لم يفصح لنا عن عمله، همّه الوحيد هو محاربة أرق الليل وملل النهار، وهو شخص ذكي يمتلك ثقافة واسعة، وله وعي نقدي أو وعي شقي يجعله لا يستكين ولا يستريح إلى الوضعيات العادية والمألوفة، ومن هنا عدم رضاه وتركيزه على التفاصيل المملّة والمهترئة والمنحطة. ولتبديد الأرق يلجأ دائما إلى المرأة والمخدرات. وكل جهده يتبدّد في مطاردتهما والبحث عنهما

- صورة المرأة

للمرأة في المجموعة صور متعددة هي صورة الأم، والزوجة، والمرأة المباحة.

صورة الأم: تتواتر عليها صفات المنح والعطاء، فهي التي تغطي فضاءه الحميمي، وهي التي تمنحه لذة الرؤية. يقول: « آه أمي .. ذاك البدر الشاحب الذي كان يتسربل على تخوم ليالي المتكرر، والذي كان يمنحني لذة الرؤية رغما عن شحوب يعسر تمييز الأشياء عن بعضها. »[36]

صورة الزوجة: وهي لم تعد جميلة ولامقبولة إلا في الحلم أو الذكرى؛ فقد استطاع الزمن والملل أن يحولاها إلى آلة للضجيج صعبة الإسكات[37]، وإلى لوحة باهتة يقول: «أتذكر شعرها المصفّف على الجبهة، وحركة يديها النحيلتين ومسحة وردية طبيعية انصبغت على خديها فجعلتها وهي في ريعان الشباب تقول للحياة:

ـــــ هات.. بين كل ماتذكرت واللوحة الباهتة أمامي.. وجنتان بارزتا العظام وبعضا من ألسنة الشيب بدأت تغزو أركان الشعر الجانبية.. والنور اللامع والفجائي الصارخ في العينين الذي انعدم.. إلا من ومضات متراخية متكلفة.»[38].

صورة المرأة المباحة: وهي امرأة جمعتها بالسارد أوبالشخصية علاقة حب متوّجة دائما باللذة والجنس. كما أنها لاتأخذ قيمتها إلا من خلال ما تستطيع أن تمنحه من لذة، وأن تنقذه من ملله وعجزه؛ يقول: «أذكر … لو لم يُعْطِ الله “لعزيزة” نبراسا أضاء ظلمائي، ولو لم يهبها هي الأخرى معي من الصبر كثيرة، ومن الموهبة السماوية مالا يوهب إلا للأولياء والشريفات، لكنت – وهذا لحسن حظي – امشيت فشكارة مقطعة! »[39]

- الخاصيات الاسلوبية

تتميز كتابة الرزقي، فضلا عن ما ذكر، بجملة من الخاصيات العامة لعل أبرزها:

-التمادي في الوصف و التقاط التفاصيل وتتبعها بشكل قريب الى التصوير السينمائي؛ ففي “تسكعات” وهو نص وصفي بامتياز يبدأ في وصف المكان المحيط به “الغرفة”، و”خزانة القصب” وكتبها، والدولاب. تم ينتهي بوصف ذاته مما يشي بأنه يعطي الأشياء المحيطة به أهمية أكبر من ذاته. وخلال وصفه يركز على أشياء منحطة مهملة في ذاتها أو في هيئتها المهترئة؛ ف « صرير فرامل القطار كان كافيا لفك دوامة الهواجس المختلطة عن الرغبة في النعاس .. والمدينة النائمة في أحلام أمواتها تطحن ما تبقى من رقع السواد المتبقية من جسم لي بارد. والهدوء المرافق لضوء الصبح المهاجم أعطى لنغمة الباب – بعد استعمال مفاتيح قديمة في الجيب – صوتا باكيا .. ودقات قلبي وحذائي تفيق مسالك الزليج القديم. »[40] . وهنا يستثمر السارد النعت والصفة لتقويم الأشياء وإضفاء شحنة سلبية عليها.

–وصف الأشياء بدل تسميتها: لايحبذ السارد إعطاء الأسماء للأشياء إلا نادرا، ولكنه يعمد إلى وصفها؛ يقول: «يحملون في أيديهم أشياء تشتعل دخانا»[41] للتعبير عن السيجارة. ولعل في هذا محاولة تأسيس فهم جديد ومعنى جديد للأشياء فكما يسمح الاسم بالتحديد والتعيين يقتل الإحالات، ويعدم كل إمكانية لإضافة شحنة جديدة للمسمى، بينما الوصف يمكّن من التحديد والتعيين ويضيف إليهما شحنة جديدة لعلها الأكثر إيثارا لدى السارد، والأكثر ملاءمة للصبغة التي يريد أن يصبغ بها العالم السردي.

–استعمال ألفاظ لها دلالات محلية خاصة يصعب على عموم القراء إدراكها من مثل (الخاوي= قنينة خمر فارغة)، (الشرب= معاقرة الخمرة)، (دعاوي البلاء= شخص منحوس)، (تافضنا= صهريج الماء الساخن وسط الحمام التقليدي)، (الموقف= مكان حيث يلتقى طالبوا الشغل والباحثون عن عمال).

ـ التكرار: وهو يعتمده لإطلاق شحنة البوح، أوالانصراف إلى التداعي الحر، فقصة “الموقف” عبارة عن حوار داخلي يتكون من 15 فقرة نصفها تقريبا يبدأ بكلمة الموقف ومشتقاتها. وكأن السارد يمعن في الوقوف على لحظة واحدة ولايريد الابتعاد عنها، وكلما انطلق به التداعي يعود مرة إلى نقطة البداية.

ـ التداعي الحر: تكاد تكون الكتابة عند عبد الرحيم الرزقي تموّجا وتحوّلا بسبب طقوس الذات وانصرافاتها، بشكل لامجال فيه للصرامة والالتزام والانضباط. ولعل في تركيز السارد على الخمرة ما يضيء مبرر اعتماد التداعي حيث يكون الهمّ هو مطاردة الملل ومتابعة كل حدث بدون تنسيق ولاتوليف؛ يقول: « … أختى الأخرى ماتت غما وفقرا..

الموت الذي يخطف منك الأشياء كلها فيعريك .. ساذجا يخلي سبيلك .. أن تركل بالرجلين هو الأوحد الذي نستطيع .. الأرجل التي كانت تمشي .. معا الآن تركل .. اللامعنى .. أو غير المفهوم عند الآخرين .. وخالي الذي ذبح دائما الكبش .. لست أدري ما سر هذا الحب!؟ والكاتب الذي فجّر “زمردة” لست أدري ما سر هذا الحب!؟ لربما لأننا نقتطع حياتنا .. ربما لأننا في محاولات لإكمال ما أفسدت طفولتنا ..

الخال يوهمني بتفوير الدم .. هو العيش .. والكاتب الأب يفور ذاكرتي .. كلهم ماتوا .. ذاك أكله السكري.. والآخر أكله الغيظ.

قال بوحمدان:

-يتيمة هذه الأيام .. تطلق للصمت العنان!

.. فما المعنى في أن نتكلم؟

قلت:

اسكت!

.. وكثيرا ما أحببت ابتسامة بوحمدان .. وكثيرا ما أحببت مكر مصطفى!. هو يعرف! ! لكنني كثيرا.. ودائما .. أحببت موتي! ! وهاهم الآن يحملونني فوق رؤوسهم .. وفيهم من يبجل .. والصامتون ..

وكانت المرأة والأخرى شبه عاريتين تعتنيان بي غسلا وطيبا فوق بساط خشبي تاريخي .. المغسل»[42] .

[1] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق، الطبعة الأولى، 2006 مراكش. ص:27.

[2] ـ انظر قصة ” تسكعات ” مرجع مذكور: ص 52.

[3] ـ انظر قصة ” الموقف ” مرجع مذكور: ص 35.

[4] ـ انظر قصة ” البلاستيكي” عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 44.

[5] ـ المرجع نفسه. ص : 30.

[6] ـ المرجع نفسه. ص : 165.

[7] ـ المرجع نفسه. ص : 53.

[8] ـ المرجع نفسه. ص: 30،31.

[9] ـ المرجع نفسه. ص: 32 ـ 34.

[10] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 90.

[11] ـ المرجع نفسه. ص:52.

[12] ـ المرجع نفسه. ص:49، 50.

[13] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 77.

[14] ـ المرجع نفسه. ص: 106.

[15] ـ المرجع نفسه. ص: 107.

[16] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 38.

[17] ـ المرجع نفسه. ص: 66، 67.

[18] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 114

[19] ـ المرجع نفسه. ص: 92، 93.

[20] ـ المرجع نفسه. ص: 86.

[21] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 28.

[22] ـ المرجع نفسه. ص: 101

[23] ـ المرجع نفسه. ص: 42، 43

[24] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 77.

[25] ـ المرجع نفسه الصفحة نفسها.

[26] ـ المرجع نفسه الصفحة نفسها.

[27] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 47،48

[28] ـ انظر: رحمة بورقية، التعدد اللغوي بين المجتمعي والسياسي، مجلة المدرسة المغربية، العدد: 3، مارس 2011. صص:13ـ 41.

[29] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 160.

[30] ـ المرجع نفسه. ص: 161.

[31] ـ المرجع نفسه. ص: 163.

[32] ـ المرجع نفسه. ص: 163.

[33] ـ انظر “السرد المتداخل” ضمن قاموس السرديات، برنس. ص: 56.

[34] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 157.

[35] ـ المرجع نفسه. ص: 165.

[36] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 7.

[37] ـ المرجع نفسه. ص:26.

[38] ـ المرجع نفسه: ص: 32.

[39] ـ المرجع نفسه. ص: 149.

[40] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص: 15، 16.

[41] ـ المرجع نفسه. ص: 79.

[42] ـ عبد الرحيم الرزقي، سيلان من شقوق. ص:11، 12.