ممدوح رزق

في لقائي منذ فترة قصيرة مع الكاتب محمود عبد الغني؛ تطرق الحديث بيننا إلى قصة “تاريخ الأدب” من مجموعتي “مكان جيد لسلحفاة محنطة” 2013.. كنت أفكر عفويًا ـ وبالألم والحسرة اللائقين ـ قبل وأثناء اللقاء ـ وبعده بصورة أكثر ضراوة ـ في جميع الإكراهات المشوّشة، المتناثرة والمتداخلة، التي تتعلّق بكل ما يخص لقاءً كهذا.. الإكراهات التي تتصارع وتتفتت بصدئها الفائض وتشوّهاتها العارمة، وترتبط بالماضي، وما صرت إليه في هذا العمر، وبما قد يكون متبقيًا من حياتي التي لم “أعشها”.. بألوهتي الغائبة وانتقامي المقيّد…

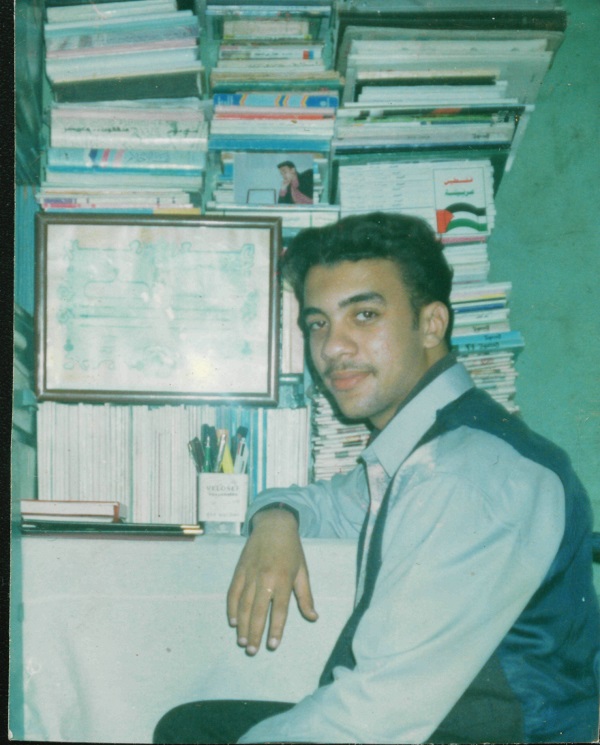

كتبت قصة “تاريخ الأدب” عام 2011، أي منذ 14 سنة وما كان مدخلًا لتناول هذه القصة أثناء حديثنا عن المجموعة هو التعاطف الذي أبداه صديقي تجاه ذلك الشخص الذي ظهر فجأة في نهايتها:

(كل ما حدث أن رجلا يرتدي ملابس مهترئة دخل المقهى الآن واقترب منك بابتسامة شاحبة وشعر منكوش وعينين تائهتين ثم أخرج بتردد ورقة من ضمن أوراق كثيرة يحملها في يده وقدمها إليك: “شعر وتصوير سينمائي من تأليفي بجنيه، وممكن بنص”).

بشغف وارتباك، وفي تلذذ معتاد بتعذيب النفس حكيت لمحمود الذكرى الواقعية الخاطفة التي جمعتني بهذا الشخص والذي أهديت له القصة “أشرف أبو زينة”، وكنت قد عرفت الإسم من توقيعه على القصائد التي تضمنتها أوراقه المكتوبة بخط اليد وهو يعرضها للبيع في المقهى.. لم تتجاوز هذه الذكرى التي حكيتها ما تم تدوينه في القصة بالفعل أكثر من أنني كنت حينئذ أجلس عصرًا بصحبة صديقين في مقهى “معروف” بالمنصورة، وأنني اشتريت 5 قصائد من الرجل، كلها كانت مكتوبة بالعامية، وأقرب إلى الشعر الغنائي الرومانسي، أما “التصوير السينمائي” فقد بدا المقصود به المقاطع “المشهدية” التي تغلب على تلك القصائد.

كنت ذلك الطفل الذي يدعو ـ بالحماس والتفاؤل الغريزيين ـ رفيقًا صغيرًا آخر لمشاركته مغامرة “كارتونية” ما، وبالتردد الناجم عن ذاكرة خيبة الأمل المحتومة للخيال الطفولي، وبالتهيئة اليائسة للندم المتوقع والمحاكمة العقابية لذاتي على كل الإهدار الجسيم والفادح بهذا الحكي “المتجدد”، والذي سأستمتع ببصمته التنكيلية كغنيمة ثمينة حين توثقه الكتابة.

“هل لأنك لابد أن تجبر نفسك على منح الإرضاء المطلوب للغرباء كما تعوّدت دائمًا، خاصة في لحظة تبدو ودودة ظاهريًا؟.. هل لأنك كنت ترجو مثل كل مرة، وبالتناقض مع ما تؤمن به، أن تساهم إجابتك في خلق علاقة مثالية ـ حتى في طابعها العدائي ـ بين قصتك وقارئها؟.. هل لأن الكتابة موضع الاستفهام تحوّلت تلقائيًا إلى “كلام” ينبغي أن يؤكد موضوعه، ويدافع عنه بمجرد قبولك لدعوة المناقشة، وحضورك كشخص يمكن استيعابه حسيًا؟”.

“إنه الفراغ الغامض والمقبض بين نص وآخر، أو ما يمكن تسميته بالوعي الثابت بالخذلان المبهم الذي يكمن دائمًا في المسافة بين الانتهاء من كتابة والبدء في كتابة أخرى.. المسافة التي يشعر خلالها الكاتب نفسه أحيانًا بالرغبة القهرية في تحويل “النص” إلى “كلام” كأنما يحاول بعماء متحسّر أن يملأ الفجوات المحتملة بين الكتابة والعالم المتمثل في “قرّاء”.. الكفاح العفوي المؤقت، وحتى الشروع في نص جديد، لمجابهة الإدراك المهيمن بأن ثمة أمرًا لم يكتمل بعد.. المجابهة التي لا تتوقف أبدًا عن مضاعفة الأمور غير المكتملة”.

هذه سطور من “سيرة الاختباء 7″، وهي تلخص معنى اللقاء بالنسبة لي مع شخص في الحياة الأدبية.. معنى اللقاء للمرة الأولى مع شخص سيصبح صديقك خارج الندوات.. مع كاتب شاب يهتم يأعمالك ويحبها ويكتب عنها ويطلق عليك لقبًا جميلًا “ميسي القصة القصيرة”.. معنى أن أتحدث عن كتاباتي، عن ذكرى واقعية لأحد نصوصي…

“ولكن في الوقت نفسه ثمة من يعتقد أن النظرة في عيني هذا الكاتب، وملامح وجهه، وحركة يديه عندئذ كافية تمامًا لإفقاد النص شيء من الغموض الذي لا يمكن تعويضه بما هو مغاير له.. أتحدث عن التأويل النفسي لجسد الكاتب كنوع من المقاربة الأساسية أحيانًا للعمل الأدبي.. الأقكار العدائية المحتملة التي لا يمكن لدهاء الكاتب أو صمته أن يضمنها إذا ما أصبح مرئيًا بجوار النص.. لذا، وقبل كل مناقشة لكتاب لي، أمتلك يقينًا بأن جرحًا روتينيًا سأضطر لحفره بنفسي داخل الذكرى الجميلة التي سأعود بها”.

أفكر في أن هذه الكلمات من “سيرة الاختباء 3” تشكّل بصورة استباقية أي “ظهور” لي رفقة أحد ما كي أتكلم معه عن عملي، خاصة لو كان فردًا من الجماعة الأدبية.. استعدت بداخلي وأنا أتحدث عن “تاريخ الأدب” تلك “الطفولية” التي كُتبت بها.. نفس الصوت الذي حكيت به لمحمود الذكرى الواقعية لهذه القصة.. الروح ذاتها التي كانت لدى السارد في القصة والذي أمضى أوقاتًا كثيرة “في تفحص الصور الجماعية لكتّاب على الفيس بوك والتي عادوا بها من مؤتمرات أدبية في مدن مختلفة حتى يضع من خلال نظراتهم وابتساماتهم وطريقة وقوفهم بجوار بعضهم تصورًا عن من يمكن أن يكون قد نام مع من أثناء أيام كل مؤتمر”.. الاستمناء الخيالي للطفل الغاضب، بشهوته العاتية لانتهاك “الحفل الأدبي” والهيمنة على أسرار الأجساد والكتابات في كل مكان وزمان.. نفس الطفولية التي كانت لدى “أشرف أبو زينة” حين دخل المقهى ليبيع قصائده قبل 14 عامًا.. كنت وما زلت ذلك الطفل الذي يقلّد أدوارًا تمثيلية سرًا في غرفة نومه أو منعزلًا في شرفة بيته أو بصحبة أقرانه أحيانًا.. أقرانك الذين ستأتي لحظة “تتصفح خلالها أسماءهم على الموبايل وتتوقف أمام كل اسم لاستدعاء كل ما يمكن أن تطاله ذاكرتك من الإهانات التي تعرّض لها في حياته محاولًا التخفيف من ثقل الخجل والندم عن ماضيك”.. الطفل الذي كان الخوف من النبذ وخسارة احتمالات التحرر من عالمه المنزلي المغلق يدفعانه دومًا لاسترضاء زملائه في مدرسته الابتدائية وهم يحاولون مواراة ضعفهم النفسي والوصمات المشينة لعائلاتهم وراء العنف الجسدي والمكائد التحقيرية تجاه “المسالمين”، وهو ما جعلك ذات يوم وبعد سنوات طويلة “تسرع بالتحدث مع صحفي على الشات لتؤكد اعتزازك بصداقته بعد أن هاجم بوساخة أحد أبحاثك المنشورة على الإنترنت لأنك ـ رغم سطحيته وسخافته ـ خشيت من السلطة التي يمتلكها كموظف في مطبوعة ثقافية معروفة، ولديه معرصين كثيرين على استعداد دائم للتطبيل والتزمير له، وخوض معارك نيابة عنه الأمر الذي قد يمثل لك تهديدًا بالنبذ من “حياة أدبية” محكومة بالضجيج الاستعراضي لأمثاله أنت مضطر لها لا لشيء سوى لأنها قد تدخر من أجلك قارئًا محتملًا”…

التاريخ الأدبي “الرسمي” يصنعه الضجيج الاستعراضي لكائن كهذا يحمل سمات “الشخصية الأدبية” التي تمتلك نفوذًا إعلاميًا يضمن التوجيه الاستباقي للقراء، والتي كتبت عنها في “سيرة الاختباء 37”:

“من ضمن ما يتناوله كتابي النقدي “كيف يُصنع التاريخ الأدبي” والذي أعمل عليه حاليًا تلك الاستفادات المتوالدة التي تقدمها “الشخصية الادبية” إلى الكاتب باعتبارهما هويتين منفصلتين ولكنهما متلازمتين، متقاطعتين ومتداخلتين بشكل دائم، وبكيفية يمكن تمييز صورها كأنماط معرفة أو كليشيهات ثقافية.

الشخصية الأدبية كما تحللها دراستي هي ناتج مباشر وموطِد لسلطة المدينة المركزية أي أن هذه الشخصية تحمل البصمة الواقعية والأثر الرمزي والهيمنة الخيالية للمركز.. الشخصية الأدبية هي ما يكوّن حضور الكاتب مستقلًا عن كتابته ومشاركًا في الوقت نفسه وعلى نحو حاسم في تأثير هذه الكتابة.. تُشكَّل الشخصية الأدبية بواسطة تاريخ من المداومة والإلحاح على ركائز معينة تدعم صورتها وتضمن تطورها في وعي الآخرين.. الركائز التي يمكن وصفها بالادعاءات الشكلية للاعتراف والتفوق.

ما هي هذه الركائز؟.. على سبيل المثال وليس الحصر: الارتياد المستمر للمقاهي الثقافية القاهرية الشهيرة.. مرافقة صحفيين وكتّاب ونقاد ومترجمين معروفين في الوسط الأدبي على طاولات تلك المقاهي.. نشر الصور التي تضمك بين هذه الجماعات من النخبة الثقافية على صفحات التواصل الاجتماعي”.

كان “ن. ا” ـ وهو الصحفي المقصود في القصة ـ يوزع “البلطجة الثقافية” المجانية، القائمة أحيانًا على سذاجته السمجة في تلقي كتابات الآخرين كما حدث مع البحث المشار إليه في القصة، منتهزًا الامتيازات المهنية والاجتماعية التي أهداها له المركز القاهري ـ كأب حنون ـ وبغفلة معتادة لدى أمثاله عن ما تفضحه هذه البلطجة المضحكة من هشاشة شخصية بائسة، وإدراك متأصل بالنقص، وسعي محموم لإشباع الأحقاد المتراكمة؛ فأيًا ما يُكتسب لن يكفي أبدًا للتخلص من الشعور بالضآلة وتحديدًا أمام ذلك الذي تأتي العاصمة إليه وهو جالس في بلده الإقليمي ليرسل مع عودتها أمنياته لبعض الذين يسكنونها بالشفاء العاجل.. مع ذلك فهذا الجالس في بيته بعيدًا عن المركز القاهري لا يريد أن يفقد “الرفقة” ولو في مستواها الأدنى.. رفقة الكتّاب والقرّاء باعتبار أن كلًا منهم يمثل افتراضًا شاحبًا لمعاونته من خلال العلاقة النصّية في تكوين “جماعة صغيرة من المغامرين يستكشفون غموض العالم من داخل فضاء ضئيل، حميمي ومقفل” كما كتبت في “سيرة الاختباء 28”.. الجماعة التي سوف تستمتع فرديتي اللاهية بتقويضها كلما ازداد سحرها.. أعتقد أن ذلك هو ما ظللت أفعله طوال حياتي: التقرّب من “الأطفال” الذين يصدّرون للعالم أسوء الخصال تضليلًا لشعورهم المتجذر بالمهانة كي أقبض على حيواتهم وأشبع فضولي الإلهي بامتلاكها كليًا ثم أفككها بسخرية شيطان في نصوصي كما كتبت في روايتي “الفشل في النوم مع السيدة نون”:

“كنت أقدم الاستسلام، وربما التبعية كعربون ثقة ينتظر المقابل بالسماح لي بالسيطرة، ولم يكن ذلك جراء تخطيط، أو حسم ذهني للمقدمات والنتائج، بل سلوك تلقائي، بديهي جدًا، ليس فيه اختيار.. كأنه في طفولتي، وفي لحظة لا يمكنني تذكرها إطلاقًا استقر في داخلي يقين لا يمكن خدشه بأنه يمكن التحكم في العالم بواسطة الخضوع أولًا لديناصوراته، الذين سيقدّرون إخلاصك ومسالمتك كقط أليف، قادر على حبس عنفه المتزايد؛ فيهبون أنفسهم في المقابل كتابعين لك”.

أما الصديق في القصة “الذي تشتمه دائما في سرك كلما قال لك إنك أستاذه وإنه يتعلم منك رغم شعورك بالزهو إلا أنك مجبر على عدم تصديقه” فبقدر ما كان يمثل وجوده في بعض الأحيان وعدًا قويًا أو تمهيدًا فعليًا لأن يصبح “رفيقًا مغامرًا” لي، وبقدر ما كان ما يكتبه خلال تلك الفترة يثبت ويؤكد صدقه بالفعل حول ما يردده دائمًا بأني معلم له، وبقدر ما كان حرصه على أن يكون تابعًا مخلصًا لي في أمور الحياة العادية، وعلى أن تكون أسراره متاحة لي؛ بقدر ما كان لإقرار (ح. ش) بهذه “الأستاذية” أحيانًا نظرة وملامح ونبرة الغِل الذي أتفهمه تمامًا ـ حتى لو كنت أشتمه في سري كما كتبت في القصة ـ وهو ما كان يعكر نقاء اعترافه، حتى لو كان مضمونه صحيحًا وبالأدلة الدامغة؛ إذ كانت معاناته الشخصية أقوى من قدرته على تفادي الشعور بالضغينة تجاهي أو عدم إظهارها.. ذلك ما جعل كل شيء يأخذ وقته وينتهي بالنسبة لي: أن أكون ودودًا، متعاطفًا، مساندًا، معتنيًا بكل ما يلزم تلك “الصحبة المغامِرة” الواعدة، وبما يعادي “عزلتي” أو بما أهدرته من “نفسي” حين أظهرتها خارج “الكتابة”.. لكن ثمة ما يجعل الوقت ينتهي من قبل أن يبدأ مهما كانت الأسباب التي تخص “الآخرين” مثل الذين كتبت عنهم في نوفيلا “جرثومة بو”:

“كنت أريد أن نضحك ونتكاتف في تشريح العالم كشلة مغامرين يشبهون أبطال السلاسل البوليسية القديمة، حيث عشت دائمًا أنتظر من يشاركونني تحقيق هذا الرجاء، ولكنكم كنتم تجبرونني طوال الوقت على التعامل معكم كعبيد، مُقدِمًا المسايرة والتغاضي والكبح المتعشّم للكراهية حتى أحصل على الثمن بتقديسكم لي”.

ثمة ما يجعل أي وعد بـ “فريق المغامرين” سرابًا أصيلًا.. ما يدركه الطفل عن فرديته، اختبائه، ألعابه التي تخصه وحده، لهوه الانتقامي بالاحتجاز في شرفته حيث لا مكان له خارجها.. لا مسافات يخطوها دون ثأر مما لا يملكه، مما يتجاوز غيبيًا ما لا يملكه.. بعدم رغبته في الاضطرار لمغادرة عرشه الموحِش، وبرغبته في التسلل خارجه للحصول على كل شيء مثل رفقة نقية “إعجازية” تخلو من الاستجابات الجاهلة، الناقمة، المتنكرة في حميمية الصداقة: (تذكرت أحد أصدقائك الذي سألك فجأة أمام الآخرين ليحرجك بخبث حينما كنت تشتم “عيال القاهرة الخولات”عن لماذا تدعوهم لقراءة نصوصك على الفيس بوك طالما أنهم كذلك، وردك عليه بأنك بهذه الطريقة ترسل لكل واحد منهم رسالة تقول له فيها “إتعلم يا كس أمك” بينما كانت الرسالة الحقيقية التي كنت تفكر فيها وقتها “أرجوكم الانتباه فأنا أيضا موجود”).

من الذي كان يفكر في تلك “الرسالة الحقيقية”؟.. ما الفرق بينه وبين هذا الشخص الذي يضاجع وهم التميز عند غلمان وجواري القاهرة؟.. من الذي يتوسل انتباه صحبة الكتّاب، ومن الذي أوشك على الانتهاء من كتابه الذي وثق فيه كيف تخطى هؤلاء الكتّاب مرحلة التعلّم إلى السرقة من نصوصه، وكيف ينظر بتسامح إلى هذا الأمر؟.. من الذي كان يفكر: “أرجوكم الانتباه فأنا أيضًا موجود”، ومن الذي يستطيع أن يقول للجميع بأنه إذا كان منهم من جمع بين الحصول على جائزة عربية لم يتقدّم لها عن أعماله الأدبية الكاملة، أي خارج صفقات قوّادي الجوائز ودور النشر ولجان التحكيم، وبين اختيار عمل قصصي له ضمن كتاب تعليمي لدارسي اللغة العربية “غير الناطقين بها” في بلد غير عربي، وبين اختيار عمل نقدي له كمرجع دراسي في إحدى الجامعات العربية، وبين مناقشة أعماله القصصية ضمن رسالة ماجستير، وبين حصول فيلم عن قصة قصيرة له على جوائز في أكثر من دولة عربية، وبين أن تختار مؤسسة ثقافية عربية ترجماته ضمن مشروعها للتوثيق الرقمي، وبين حصول إحدى قصائده على المركز الأول لجائزة ملتقى شعري عربي؛ إذا كان منهم من جمع بين هذه التتويجات في “مجالات أدبية مختلفة”، ودون أن يقيم في مدينة مركزية، بالإضافة إلى ما لم يتسع المجال لذكره بالطبع؛ فليخبر العالم بعينين مفتوحتين عن آخرهما، وبصوت قوي وحاسم بأن هذا الكاتب ينقصه أن ينتبه له أحد مهما كان؟.. إنه النداء المكتوم لطفل شديد الخجل، لا يخرج من منزله إلا للمدرسة أو لزيارة الأقارب مع والديه، ويراقب الأطفال الآخرين وهم يلعبون في الشارع أو في فناء المدرسة ثم في آخر الليل يغمض عينيه قبل النوم على مشاهد متخيلة يهزأ بها من هؤلاء الأطفال.. الطفل الذي يريد أن يعيش حياة كل طفل آخر، أن يمتلك كل ما لديه ـ مهما كان سيئًا ـ وأن يقبض على أسراره كافة قبل أن يرسم أحلامه بتلك الحيوات على النحو الذي يجعل هؤلاء الأطفال يتعاقبون على اختلاس هذه الأحلام ليستبدلوا بها حيواتهم الواقعية.. هي “رسالة حقيقية” ليس لأنها الأصل أو الجوهر أو الغريزة الطفولية التي شكّلت حياتي فحسب، ولكنها أيضًا البصيرة التهكمية التي جعلتني أخلق الآخرين.

لم يكن “أشرف أبو زينة” منفصلًا عن قصائده وهو يعرضها للبيع في المقهى.. كان يعرض نظرته وملامحه وصوته وحركاته للتداول والاستهلاك ومن ثمّ يذيب قصائده في الوجود الحسي لنفسه كبضاعة تتبدد في شروط وحسابات وهواجس الربح والخسارة لدى “المستخدِم”، أي في إشباع شهوته الجذرية لمراوغة كوابيسه.. لتعويض انكسارات هذا المستهلِك بواسطة استغلال وانتهاك الآخر الممثّل في نص يبتذله الكيان المادي لكاتبه.. كان “أشرف أبو زينة” يواجه ما أكابده كلما ظهرت أمام الآخرين متحدثًا عن عملي؛ يخضع كل منا للاقتناء كما في رواية “هيا نشتر شاعرًا” لأفونسو كروش بتلك الذكرى التي يتركها في أذهان المبصرين، وبأمل باهت في أن تتجرد هذه الذكرى من طابعها “العفوي” العدائي، حيث يستبدل القارئ / المتفرج رغبته الاستبدادية في انتهاز ذلك المشهد الذي يمتهن فيه حضور الكاتب مرغمًا جوهره النصي، ليكون جسده حافزًا تخييليًا لإعادة كتابة النص بلا “شفي غليل” من الكاتب نفسه.. كأن القارئ / المتفرج بذلك الترفع عن الاستجابة التلقائية لاستثمار هذا المشهد في مداواة أوجاعه الشخصية سوف يتخطى “تاريخ الأدب” نحو “تاريخ الكتابة”.