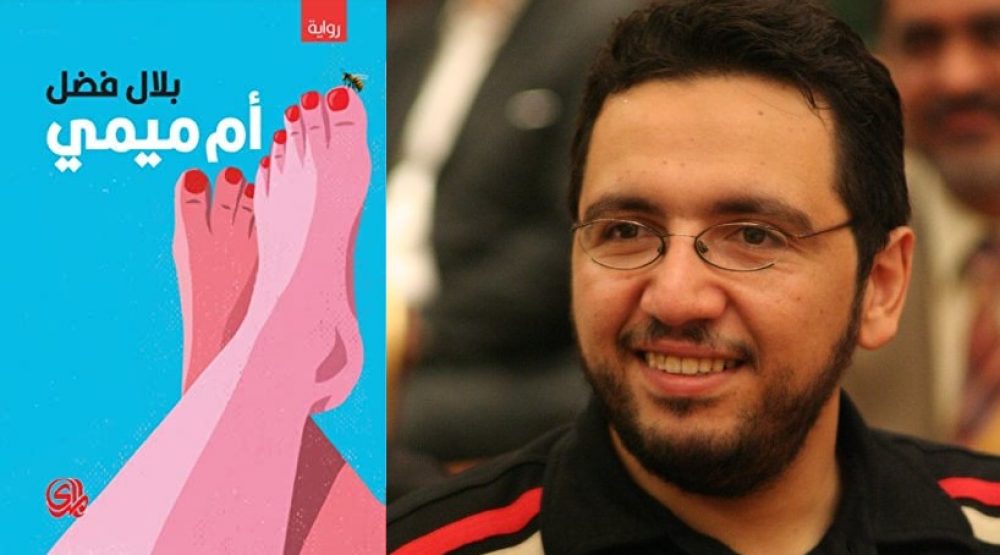

يمكن قراءة رواية أم ميمي لبلال فضل- الصادرة عن دار المدى والممنوعة بقرار غير مكتوب من دخول مصر- على مستويين، ينطلقان من النقطة نفسها: الاستقلال عن العائلة، أو إن شئنا الدقة النجاة منها، وما تخلفه من “صدمات” لا يمكن تجاوزها إلا عبر إتمام مواجهة معها في “الضمير” كخطوة أولى عبر رعب” التذكر” ثم الخطوة الثانية الأشد إيلاما: فهمها وتحليلها، ثم وضعها في خانة من اثنتين: “النسيان”، أو إدراك أن في العالم أشياء أكثر قسوة وانحطاطا، وأن النضج يبدأ من التصالح مع “تروما” العائلة، أو اعتبارها جزء حيويا صاغ ما نحن عليه، بما فيه من خير وشر، فمسألة العائلة أكثر تعقيدا من تصنيفات ثنائية، حيث لا يمكن الفصل- في أغلب الحالات- بين المحبة والقسوة، الرقة وأفخاخ الاستحواذ على روح المرء، بين العطف والانحطاط، وهو ما تبرع الرواية في التعامل معه وتفكيكه.

في المستوى الأول، طالب يفر من “قسوة أبيه وعنفه وتشكيكه الدائم به و أم مستسلمة” لسلطة الأب، لكنها تتعاطف مع ابنها ولا تفقد الإيمان به”، يهرب الطالب من الإسكندرية إلى القاهرة تحت غطاء” دراسة الإعلام”، ليضطره ضيق ذات اليد أن يشاطر أم ميمي وولدها سكنى حق غير آدمي، بباب غرفة ذات هواء عطن ولا يغلق، وفأرين ضخمين وبرص، المكان الوحيد الذي يقبل به ويمكن أن يناسب ميزانيته الضئيلة.

هكذا تصبح أم ميمي، دليله إلى عالم شخوصه أقرب إلى صراصير بشرية تتدافع، تتشاجر، تسب، تلعن، تنهش في بالوعة ضيقة هي كل ما يملكونه، في درجة هي أكثر انحطاطا من الفقر حيث لا وجود لما نعرفه عن قيم الصداقة والعائلة والأبوة والأمومة ، ما يفتقد فيه حقا هو الشعور بالكرامة لا قيمة فيه لأي شيء، لا الحب ولا الكره ولا الموت ولا الحياة ولا العاطفة، فهنا كل شيء عفن كروح أم ميمي وجسدها الذي ليس فيه “موضعا إلا وبه حرق من براد شاي رماه به طليقها شعراواي الزناوي، أو كدمة من أثر السقوط من أتوبيسات الهرم التي ترفض الوقوف بذمة في المحطة، أو عضة من ميمي أثناء اشتباكاتهما المتكررة التي لا يملك تفسيرها إلا فرويد، أو حز كلابش على يديها أثناء كبسة من كبسات البوليس أيام زمان“

تمسك به العائلة الجديدة من تلابيبه، ليصبح أكثر من شاهد، بل مشارك يحيا كابوسا، يقول بلال على لسان بطله:

“كنت كلما هممت بغض البصر عما أرى، يفلت مني البصر ليسرح في تفاصيل ما أُجبر على أن يشهده، قبل أن يرتد إلى وهو حسير كسير”

في ذلك المقطع أحد مفاتيح الرواية، فهو لا يجبر فقط على النظر، بل التورط بجسده وروحه، متشربا – عنوة كل لحظة، كما يحدث في المشهد العظيم الذي يجبر فيه على تغسيل جثة أم ميمي، لمس التردي والعفونة” كيف أُسكن يدي التي ستكون محل أكل عيشي هما أبديا كهذا”؟”

عالم لم يتخيل أن انحطاطه موجود، ثمة شيء من لعبة المرايا المحدبة هنا، كأنه يضخم قسوة ما تعرض طفلا له أضعافا تصل إلى حد المهزلة والكاريكاتير، يذكر نفسه أن مآساته صغيرة بالمقارنة، فقد سمحت له بشيء من التماسك ولم تهبط به إلى القاع، تركت له أملا في النجاة، ولم تضعه في قلب وضع متحلل.

ليس بطل الرواية وحده إذن من لعن بمآساته. هل ثمة شيء من التطهرهنا؟ فالأب على الأقل لم يكن كطليق أم ميمي، الشعراوي الزناوي” وهو حلاق وقواد يترك أما وطفلها الصغيرين على محطة الأتوبيس إخلاء للغرفة للدعارة، سواء جلسوا في “شتاء قارس أو صيف حارق”

بوفاة أم ميمي، في منتصف الرواية، يضطر إلى مواجهة الشعراوي القواد، لا يتبدل الفخ ولا الجحيم، إنه فقط يغير تكتيكه من القسوة المباشرة لأم ميمي وابنها إلى النعومة، من الأسر المؤقت إلى فخ يتعلق أن يصير واحدا من العائلة الملعونة إلى الأبد، وهو ما ينجح بمعجزة في الافلات منه.

في الهروب الثاني للبطل، يبلغ استقلاله المنشود حقا ، بإدراكه لصدمة الشر والانحطاط، وأن اللهيب الذي اكتوى بنيرانه، جزء أصيل وطبيعي من لعبة الحياة إن أراد أن ينضج ويتطور ذهنيا وروحيا.

***

أما المستوى الثاني للرواية، فهو محاكمة وفحص قاس، تُقلب فيه الصورة المثالية للأمومة، ليلمس الجزء المنحط بها، بل يعيد قلب الصورة الراسخة لقسوة الأب ليتمكن من فهمه، يحرره نسبيا من الاتهام، لكن دون أن يكفل له البراءة.

خلف رقة الأمهات، حبهن غير المشروط لنا، ثمة ما لم يمكن الحديث عنه: استسلامهن أمام قسوة الأب، التماهي المتواطىء مع رؤيته، تخاذلهن- ولو للحظة- في الدفاع عن أبنائهن.

هن يدفعن الثمن من حيواتهن بالطبع، هذا ما يجعل الحديث عن الجزء المنحط أمرا شائكا، ولا يمكن رصده إلا عبر تضخيمه في المرآة المحدبة لأم ميمي، وعلى الرغم من أنها قاومت بطلب الطلاق، إلا أن ميمي الابن لم يغفر أبدا استسلامها لسلطة الأب خلال السنوات التي شكلت مصيره، يغفر الأبناء بالطبع لأن رضاء أمهاتهن هو البُشرى، ورقتهن ومحبتهن حقيقية، ربما وجودهن هو الصلابة الوحيدة التي نستند إليها في عالم متقلب وغائم، لكن جزء ما في خلفية وعي الأبناء، لم ينس، ويدرك أن في توقفهن عن المقاومة، نتوقف نحن أيضا عن إيجاد نقاط حقيقية للتواصل عبر الكلام، فعاجلا أو آجلا تتكلم الأم بلغة الأب ( وهو ما يرصده الراوي في انفلاتات اللسان عند أم ميمي). من يُقتل في الرواية هو الأم المستسلمة، أما الأب فيعود من موته، لا ليقتل، بل ليحيد، فلا يمكننا بلوغ نضج حقيقي، إلا بالهروب من براثن أفخاخه، ثم التصالح الرمزي معه.

في قلب العلاقات والتضخيم عبر المرايا المحدبة، تتعملق النقطة الصغيرة لتردي الأمومة في الانحطاط بفعل الأب، فتصير جبلا يمكن أن نتأمل تضاريسه ومعالمه، إذن هي محاكمة ومواجهة لم يكن لها أن تتم إلا عبر كاريكاتير كابوسي وحي، المفزع فيه هو واقعيته ككابوس مجسم ثلاثي الأبعاد، سر رعب الراوي من الانحطاط، من جثة الأم العارية المتحللة ذات الكدمات والحروق، هو رعب ما يضطر إلى رؤيته ولمسه واتهامه، رغبته المستحيلة في مواجهة حقيقية مع الأب، ما لا يمكن حكيه، ما لا يمكن فعله.

هنا يتحول اضطرار الطالب أن يسكن “حُقا” مفروضا عليه لأنه يوفر مأوى لا يمكن الفرار منه لضيق ذات اليد، إلى مجاز للطفل الذي لا يملك حق اختيار الأب والأم، لحاجته إلى الرعاية والسكن، الطالب ذاته الذي يتورط في جحيم العائلة، كالطفل الذي يتحكم به الجميع ويخطط له الجميع، دون أن يملك حق الاعتراض، كل ما يملكه هو الصبر حتى تأتيه فرصة حقيقية للفرار.

بوفاة أم ميمي في منتصف الرواية، يستحوذ ” الشعراوي الزناوي” على المشهد، انعكاس الأب المتخيل، الذي يحقق للطالب/ الابن – بأغرب الطرق الممكنة- كل ما حرم منه في طفولته، الصداقة، التواصل، الحماية، الإيمان بقدراته ومستقبله، بل يسمح له بفرصة للدفاع عن نفسه، يفضح فيه التواطؤ المسكوت عنه لدى الأم:

“دي ضحكت بالكلمتين دول على القاضي في المحكمة، هيعمل إيه القاضي يعني..ما لازم أنا اللي يتحكم عليا ظلم..ما أنا ما بعرفش أعيط وحتى لو عيطت شكلي هيخض القاضي ويحسسه إني بانخع وممكن يرزعني مؤبد، هي طبعا قالتلك وقالت للقاضي إنه كان براد بس وحياة ربنا هو كان كوباية شاي..كان غلط أحدفها بيه.. مش هنكر..بس اللي خلاني أحدفها بالكوباية في لحظة غضب..إنها كانت عايزة تزود نسبتها من كل زبون..قال إيه العيال كبرت ومصاريفها كترت“

يعلق الراوي” كيف يمكن أن ترد على سؤال كهذا وأنت تشهد تاريخ أم ميمي يكتب من جديد، وعليك أن تتمثله ثانية لتحدد أي موقع يمكن أن تقف فيه، موقع الراحلة التي أكلها الربو والنكد ونحن عنها غافلون، أم موقع شعراوي الزناوي الذي يحاول الآن اقناعي باستماتة أن زوجته الميتة كانت مقلبا شربته أنا وميمي”

يحكم الشعراوي قبضته الناعمة على الطالب، باستحواذه على المأوى بدلا من أم ميمي، ليضعه في معضلة تحمل عنوان أحد الفصول” إشكالية أن تعتبر الشعراوي (زي أبوك)”، رغم الكراهية المبدأية التي يشعر بها البطل تجاهه، ويتلمسها في نظرات الشعراوي اللزجة الكريهة، إلا أنه يفاجئه بأن دخوله إلى حياته يحسنها بشكل ملحوظ، الشقة تصبح أنظف، يصلح باب الغرفة فيتمكن أخيرا من إغلاقه، يمده بوجبات غذائية أفضل وأطعم، بل أن الحوار الآدمي الوحيد الذي يحصل عليه بطل الرواية، لا يتم إلا مع الشعراوي، يسمع منه عشرات الحكايات الفاتنة والممتعة، يشاركه هوايته المفضلة بالاستماع إلى الراديو لا لشيء إلا ليدعم أواصر علاقته به، يشجعه ويخبره أنه يؤمن أنه سيكون شخصا ذا شأن في المستقبل، كل ما لم يحققه البطل مع أبيه، تتسع له فانتازيا الضمير، لتبرز الإعجاب المكتوم الذي لا يمنعه عن الاعتراف به سوى الكبرياء، وكذلك الشكوك المفزعة أيضا.

المواجهة التي تتم في الضمير، تدرك بالحدس أن في محبة الأبوة أيضا وما تستعرضه من قدرات وتعرضه من وعود يكمن الفخ، حيث لا يعد الابن في نظر أبيه إلا صيد العمر الثمين، “يكلبشه معه بقيود ظنها أبدية”، وفخ الشعراوي المتخيل، فخ طويل الأمد يهدف عبر تزويجه من “رحاب”، بنت جاره “أبو سامية المعرص”، والحصول على توقيعه على إيصالات أمانة (كضمانة لاستثماره)، أن يسيطر على حياته إلى الأبد، رحاب نفسها تتورط في اللعبة، طمعا في هرب مماثل لهروب الراوي من عائلتها التي تجبرها على العمل في الدعارة، كأن الزواج ليس إلا مشروعا اضطراريا لفرار طرفين من جحيم العائلة، بينما قد لا يكون هذا الهروب إلا إعادة استنساخ للمآساة نفسها.

يتوق البطل إلى مواجهة حاسمة ونهائية مع شعراوي، لكن تلك المواجهة لا تحدث أبدا إلا في خياله، حتى عندما يدرك براءة شعراوي من مؤامرة توريطه، وأن الفخ المزعوم كان من وحي خيال “ميمي”، انعكاس البطل نفسه في المرآة المحدبة للعائلة الملعونة.

تأتيه أم ميمي في منام، تجلسه على حجرها كطفل، تأكله بيديها أصابع “محشي الكرنب” أخذتني في حضنها وبدأت في الطبطبة على ظهري، وحين تكرعت وقشطت على كتفها شتمتني بالأم”، دون أن تنسى تنبيهه” حد يصدق ميمي يا خرونج، لكن ده إنت صدقت أبوه اللي هو أوسخ منه ميت مرة“

لم يره شعراوي إلا استثمارا يستنسخ عبره حياته وفي ذلك يكمن انحطاط الأبوة، لكن المحبة كانت صادقة ولا غنى عنها أو عن التصالح معها، تصالح ليس عن سذاجة بل لإدراك تام لمكامن الخير والشر.

في النهاية يتم الهروب الثاني عندما يتسلل البطل من الشقة، بعد أن يلقي نظرة حيادية تجاه الشعراوي النائم الذي يبدو لوهلة كميت، لولا أن شخيره يعود للتصاعد، يفر البطل أخيرا من “جحيم” العائلة في خطوات هي “أطول خطوات مشاها في تلك السنة، مع أنه قطعها بأسرع مما يستطيع“.

***

بطرق متفاوتة يملك كل البشر القدرة على الحكي، لكن بلال فضل خلق ليكون” حكاء”، عندما تصقل تلك القدرة “الطبيعية” بما اكتنزه من خبرات حياتية وفرتها له سنوات “صياعة وصعلكة” لا تشبه ما نظنه كطبقة وسطى صياعة وصعلكة، ثم تدمج مع المثقف والقارىء العتيد الذي راكمه بلال داخله عاما تلو عام، دون أن ينسى أن مدخله لفحص كل شيء، هو حس إدراك التناقض، أي السخرية، أضف إلى كل هذا ما تعرضت له حياته- القائمة على التجربة والخطأ- وتعدد الأوجه والمواهب والمسارات، من دورات موت وانبعاث صاعقة، آخرها المنفى الاختياري) تحولات مرة في جوهرها، تضعنا أمام تجربة إنسانية عميقة وذات ندوب، عندما يتقاطع جماع المهارات والخبرات تلك، سنكون أمام رواية ” أم ميمي”، اللافتة على عدة مستويات: أبرزها الطرح، التناول المدهش الحيوي لشخصياته، واقتراح اللغة.

رواية أم ميمي، ليست امتدادا لكتابة بلال فضل الساخرة والتي وإن وضعته في مصاف الساخرين العظام كمحمود السعدني، إلا أنها كانت تجعل انتمائه لمملكة الصحافة الرشيقة أكبر من مملكة الفن الروائي، كما اصطلحنا على تمييزه وتعريفه عبر السلالة العريقة التي نشأت على يد سيرفانتيس.

السخرية في رواية أم ميمي، تتحول، لم تعد تكتفي بالاضحاك أو المعارضة السياسية عبر إبراز التناقض، بل تتحول إلى عنصر فعال ضمن الرواية، طريقة لفحص العالم وشخوصه، ضابط إيقاع لعمل يأخذنا راويه لا إلى قلب “الجحيم” بل إلى عين” الكنيف” إذا ما استعرنا لغة “أم ميمي”، حيث يجبرنا على التحديق في أقصى درجات الانحطاط الإنساني، كما أجبر بطلها، فلولا السخرية لما تحملنا ولا تحمل هو تلك الرحلة.

السخرية هنا لا تنتج إلا ضحكات عصبية متشنجة، تنفلت من القارىء- وربما الراوي- كنوع من التنفيس إزاء ما تصفه الرواية ، تصير هي الوسيط الوحيد الذي يمكن كاتب العمل أن يتأمل شخوصه ويمسكها من “عرقوبها” رغم تحللها وانفلاتها من كل منطق.

لا يتردد بلال فضل عن وصف شخصياته بالانحطاط( فعند درجة معينة من التماهي التام مع “وساخة الظروف” يصير التفريق مستحيلا بين العفن وصانعه ومستقبله، لكن لدى بلال وسائل أكثر صدقا من تزييف الحقيقة، لخلق التعاطف المطلوب في الأدب بين القارىء والشخصيات، يحدث أحيانا عبر التطهر “لسنا بهذا الانحطاط على الأقل”، وعبر لحظات صمت، يهدأ فيها صخب الشخصيات التي لا تكف أبدا عن الحركة، لتبدو لنا في سكونها النادر، متمسكة بخيط كرامتها الإنسانية المنفلتة، عبر طرقها الغرائبية، المعفية من كل حمولاتنا الأخلاقية وتصوراتنا عن الصداقة والحب والعائلة.

هكذا لا يمكن الاقتراب من هذا العالم، دون لغة تشبهه، لغة عارية حوشية، لا ترهبها رقابة الأخلاق الدينية، ولا المعايير الجامدة للثقافة أو المتنمرين باسم اللغة ولا إدانات الصوابية السياسية التي تحولت إلى رقيب إضافي على أذهان الكتاب، لا يخضع بلال لكل دعوات التعمية عبر اللغة على الحقيقة، فالرواية لا ينبع فيها الألم مما يحدث، بل على حد تعبيره من “إدراك انحطاط هذا الألم”.

منجز اللغة هنا أنه يقترح ببساطة ودون فذلكة تطويرا حقيقيا لها، كواحدة من مسارات عدة علينا التفكير فيها بجدية، ولا أدعي إنها المحاولة الأولى، لكن في ظني أنها الأكثر تطورا وتلقائية وإيغالا في الحوشية.

إن كانت لغة بلال فضل في ظاهرها – إذا ما استثنينا الجمل الحوارية- توهم أنها أقرب للعامية الدارجة، لكن أساسها هو فصحى قادمة من قلب كتب تراثية، الخدعة أنها تصدر من لسان حي معاصر، من منطقة الحكي، يتحدث صاحبها بها ويفكر بها، حتى تبدو كعامية لينة طيعة في يده، بعد أن نزع عن الفصحى قداستها، الخدعة أيضا أن التراكيب العامية الممتزجة معها هي ما تعيد إلي الفصحى تلك القداسة المفترضة، لتتحول إلى بلاغة قوية وجزلة تتماسك في سبيكة واحدة من الصعب فصل الفصحى فيها عن العامية ، لغة ابنة ثقافة حقيقية و”صعلكة” حقيقية أيضا، دون أن يسبق “المثقف” أبدا دليله “الصعلوك”. لغة قد تكون طبيعية جدا في المستقبل (رغم أن الآن يكرسها)، وكأن لا اكتشاف للغة الحاضر والمستقبل إلا بخوض شاق وذكي إلى الماضي، متحرر من العبودية نحوه أو تعالي إنكار وجوده.

الرواية صدرت عن دار نشر عربية، أي أن حل بلال فضل المقترح، قد يتجاوز أيضا كل الرعب المزعوم من أن يفقد الكاتب العربي جمهوره من قراء نفس اللغة.

في تلك الرواية الفاتنة، شهادة ميلاد جديدة لبلال فضل متعدد المواهب، في ميدان الرواية العربية وإضافة مهمة لها، لا يعيبها في ظني، سوى حضور وجه كاتب المقال أحيانا في سطور سريعة خاطفة، فإن كان جماع مهاراته ومساراته يخدمه لانتاج رواية جميلة وثرية كتلك، فإن وجه كاتب المقال أحيانا يستدعي أن تستحضر بلال فضل” البابليك فيجر” وهو ما يمثل في ظني حجابا على قراءة رواية شديدة الجدية فيما تطرحه أو ما تقترحه على مستوى اللغة وتناول شخوص عالمه بتمعن أكبر، وبالطبع جماليات سرده الممتعة والتي تحافظ على انتباه القارىء من السطر الأول إلى السطر الأخير.