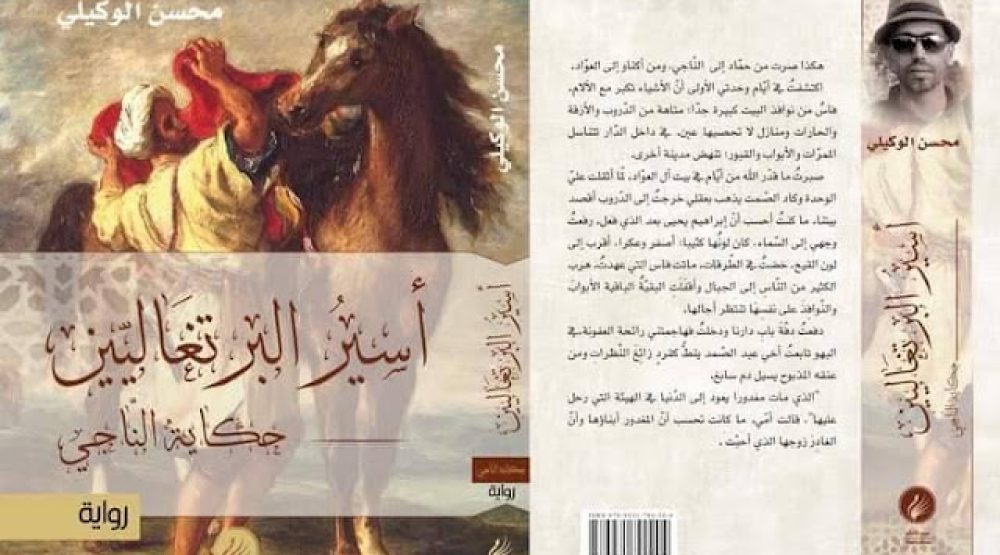

هل صحيح أنه “كلما طغت المدن على أصحابها زادوا افتتانا بها وتعلقا بذكراها“؟ كما يخبرنا الروائي المغربي (محسن الوكيلي) في روايته (أسير البرتغاليين-حكاية الناجي) الصادرة عن دار ميم للنشر والتوزيع

نتفقد اليوم بشغف الوجوه الناعسة وهي تجلس على الأرصفة وعتبات البيوت المتناثرة حول المخبز نصف النائم بعد صلاة الفجر لتستقبل أرغفة الخبز الطازجة. تتراكم الأجساد وتتزاحم لحجز الأدوار.

نلمح ظلاً للـ”العيّاط، إبراهيم، غيثة، الناجي، أم الغيث، البشير، عبد الواحد الونشريسي الفقيه، شعيب، أحمد السبتي….” وغيرهم من شخوص تدور خيالاتهم في عقولنا.

رغم اختلاف الزمان والمكان، فنحن هنا في القاهرة عام 2023، وهم هناك تقريبا في منتصف القرن الثامن عشر، تحديدا في 1769؛ عام جلاء البرتغاليين عن أرض المغرب الشقيق.

في ظلال ذاكرة الناجي نرى شبح والده “إبراهيم” بعدما كفّ عن دفع شر نفسه بالخير. ماتت أم “الناجي” بسبب الجوع، فسحبت روحها الصاعدة إلى السماء معها رحمة إبراهيم في زمن كوى أهله بالقحط والطاعون والحروب بين السلاطين والحكام؛ فيكوي إبراهيم ذاته بذبح إخوة الناجي-أبنائه السبعة- بيديه وأكل لحومهم.

أتململ في جلستي على الرصيف كغيري من المنتظرين لرغيف خبز ربما كان معجونًا ببقايا فضلات فئران، أو بيد خباز لا يذكر متى غسلها، أو بدقيق طُحن بسوسه، ولا يهم الوقت الضائع من آذان الفجر وحتى خروجه من حضن الفرن المشتعل في السابعة صباحا.

تأخذنا اللغة الرصينة المحملة برائحة التاريخ وعمقه، فمتى يشغل عقولنا الوقت و”الناجي” لا يزال بعيدًا في الأسر؟ نسعد، رغم قتامة الأحداث الدامية، وتخثر الدماء فوق جدران الدور الملفوفة بالموت، ورؤوس الأطفال المعلقة في قبو بيت “الناجي” القديم، ولحومهم الممتدة على موائد الفقراء الجوعى، يأكلون أولادهم في تواطئ سوداوي مكتوم؛ فمن أين يجد “إبراهيم” لحمًا طريًا في زمن الطاعون والقحط؟ وإلى أين يذهب بأطفالهم الذين يستبدلهم بقطع اللحم؟ فمتى عمل نخاسًا؟

ولكن لا ننسى لولا تلك الأحداث والأشباح لما وجد “الناجي” حكاية يبتاع بها دمه المعلق في يد “بيدرو” قائد كتيبة الإعدام البرتغالية.

“الناجي” لم يكن يومًا محاربًا، هو مجرد حكاء. كان على ضوء الحكايات يقتات هو وزوجه وأولاده. بحثًا عن عيشة أفضل، يسافر من “فاس” إلى حصن البرتغاليين بصحبة قرده “همام” وأخو زوجه “البشير”. ولكن تسير الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث يقتل ضابطًا برتغاليا قرده بلا سبب.

فيدفن “همام” بالقرب من أسوار الحصن، وينضم للمحاربين، لا طمعًا في أرض عمّرها البرتغاليون لأكثر من مئتي عام، ولكن ليثأر لدم قرده البريء.

يحمل السلاح بحثًا عن الجندي الذي قتل قرده فقط، ولكن تحت مطر الرصاص، يتعثر فيتركه البشير ويهرب، يقع في الأسر، تحت رحمة “بيدرو” المغرم بقتل كل الأسرى وترك أسير يجيد الحكي عن الموت.

ومن يجيد الحكي عن الموت أكثر من “الناجي”؟

“خلق الله الجحيم للأغبياء، فالخيرات تكفي الناس جمعًا. السذج وحدهم يتقاتلون لأجل الأموال وأملاك يخلفونها وراءهم ويرحلون محمَّلين بالأوزار. قال أبي ذات يوم :ما رأيت من الخيرات التي حدّثنا عنها أبي إلا القليل سيدي، وكان الطيبون، أينما حللت، كالماء في زمن القحط“.

تنفلت ابتسامة ساخرة من فمنا غصبًا، فما أسهل تنظيرك يا “إبراهيم” عن الخير والشر، في زمن الراحة وبحبوحة العيش.

ينسج “الناجي” ثوب الحكاية ليدخر لنفسه وقتًا وأملًا جديدًا في العودة إلى حضن زوجه “غيثة” وأولاده الثلاثة.

ورغم ظلال الموت نندفع خلف شلال الحياة الهادر في عيني “غيثة” وابنها البكري “بكر” التي تشبه مدينتهم “فاس“: “تحكي الأمهات الراسخات في العشق لأبنائهن أنّ فاس مدّت يدها ورتبت الجبال من حولها ونحتت الأودية على مشيئتها، ثم سخرت الرجال ليرفعوا أسوار تجلتْ على أيديهم. على خلاف كل مدن الدنيا، تمد يدها كل ليل لترمّمَ وتعدّلَ وتشطْبَ، تزرع الغيوم في السماء متى أرادت المطر وتدفعها بعيدا إن شاءت القحط والكساد والعقاب“.

تتشعب الحكايات والأحداث وزوايا الرؤية من الأبطال الذين أعطى “الوكيلي” لكل منهم مساحته مهما تآكلت الكلمات أو قلت عن أيٍ منهم.

الرواية تكتظ بالشخوص والعلاقات والأحداث التي نراها مكتملة ومقبولة ومتعددة بعدد اختيارات “الوكيلي” لضمها بين ضفتي الأحداث، بما يدفعك لتترك طريقة قديمة في إصدار أحكام فكرية أو أخلاقية عن أبطاله.

بل وربما ستتفهم السقطات الإنسانية وتتضامن كما تضامنت “غيثة” مع دوافع “أم الغيث” في الحصول على ولدٍ لـلـ”عيّاط” لا ينتمي لصلبه، كما تناسل البرتغاليون وأنجبوا على شواطئ المغرب غزاة لا يعرفون وطنا آخر غير قطعة أرض مغتصبة.

ولا نستطيع حتى كره الغزاة بداية من “بيدرو” دونكيشوت البرتغال الذي يحارب طواحين الهواء خلف أسوار الحصن، ولا “صوفي” ابنة الريف البرتغالي، التي هربت من رتابة بلدتها الصغيرة “لاسانكارا” ذات يوم لرحابة العالم الذي يناسب انطلاقها وتحررها واتساقها مع ذاتها وإن اختصرت رؤيتنا عنها وتقلصت في صورة بائعة هوى، ولا حتى “القبطان العاشق” الذي قطف عذريتها ثمنا لخروجها من قريتها الصغيرة الأمنة إلى أمواج العالم المتلاطمة.

تتداخل دوافع الناس الصغيرة للبحث عن الحب والحياة والرسوخ في الأرض بالمال والولد، رغم الصورة الكبيرة الغارقة في دماء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، فالتاريخ يتقيح جلده بالخزي المطوي في قلب الانتصارات المنتفخة بالصديد والعفن. ولكن تحت هذا الجلد تجري دماء حية بالحب والأمل والترقب والإنسانية الممزوجة بالشر والخير في آن.

من واقعة تاريخية نقرأها في خمسة أسطر على “ويكيبيديا” ينسج “الوكيلي” أحداث روايته الملحمية “أسير البرتغاليين –حكاية الناجي” في 342 صفحة متخمة بسخونة الأحداث أو الأرغفة الخارجة أمامنا من الفرن معجونة بمرارة ماء الواقع وحاجتنا الملحة للأمل.

نحن البشر العاديون الخارجون كل يوم لملاقاة الحياة على كتف المواصلات العامة الطاحنة أو المنتظرون في البيوت آملين في رواج وانفراج يأتي بعد انتهاء أزمة (كورونا/الطاعون)، أو انتهاء الحروب الأهلية المنتشرة في أكثر البلدان العربية، وحرب روسيا وأوكرانيا، وما ترتب عليها من ضرر أصاب العالم ككل ببلاده وعباده. فما أشبه اليوم بالأمس.

فاليوم رغم عودة “الناجي” لحضن “غيثة” وأولاده كما عدنا ظافرين بخبز يومنا، إلا أننا نشعر بخيبة الأمل؛ فما إن: “تخلّص جُند السعديين من كتيبة البرتغاليين سريعا ونسوهم”. إلا و: “كانوا مشغولينَ بنشوة الانتصارات المتواترة وفرحة دخول حصن تمنع عقودا طويلة“. بعد ما وجدوا الحصن مهجورًا برحيل أهله من البرتغاليين، “أُصيب جند مندفعون بالإحباط. منّى الكثير من المحاربين أنفسهم بسبايا برتغاليات يزينَّ بهنَّ أسرتهم. غادرت البرتغالياتُ وأحرموا مما حاز غيرهم في حروب أخرى“.

نختبئ وسط اختلاف دوافع خيبة أمل الجندي “رضوان” عن خيبة أمل الجندي “عدنان” أحد الراغبين في “امرأة أوربية يحرث تربتها“، يتقدمهما دليل، يدخل قلب الحصن الجنديان اللذان بعثهما القائد بتوصية من “العياط” لتحرير “الأسير”.

“ضرب المراكشي على ظهر فرسه فتقدّم. تكلم إلى الدليل:

-إذا صحت أخبارك أكرمتك.

-ومتى أخطأتُ؟ مددت الجيش بكل ما يلزم عن البرتغاليين عددا وعُدة وما جانبت الصواب يومًا. لولاي لما تيسر دخول الجيش كما رأيت.

انشرح صدر المراكشي، تراجع قليلاً إلى الخلفْ، همس في أذن زميله:

-أتنازل لك على المائة قطعة فضة -بعث بها العياط فداء للأسير-وتجيز لي امتلاك المرأة البرتغالية –صوفي- ما قولك؟

=لا وقتَ لنتفاوض في أمرٍ لم ندركه بعد يا عدنان.

-وأزيدك فوقها خمسين قطعة أخرى بطيب خاطرٍ يا رضوان. حلال عليك.

مرة أخرى يُلاحظ رضوان ذلك الفرق الذي ما فتئ يتعاظم بين العالمين؛ أولٌ غربيٌ يجيد البناء ويتقن الصنائع، ويبدع العجائب، وثانٍ شرقيٌ يتراجع إلى الخلف ويغرق أكثر في صراعات الحكم والقبيلة والعِرْقِ وأحكام الطهارة وأنواع النكاح. أعجبته الشوارع البهيجة وأعمدة الإنارة البديعة بفوانيسها الفخمة التي تتدلّى كعناقيد العنب وألق شرفات البيوت وزخارف النوافذ الواسعة. (نصرٌ زائفٌ)، قدّر. على خلافه استمرّ المراكشي يحلم بامرأة بيضاء؛ بياض الثلج، ممددة على سريره، يأتيها حتى الشبع“.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ