موسوعة بريد السماء الافتراضي

كتابة وحوار: أسعد الجبوري

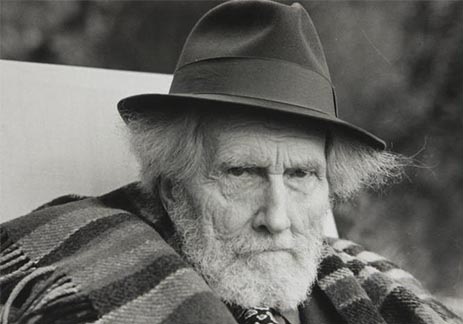

الميلاد: 10 مايو 1934، حصن هواشوكا

الوفاة: 28 ديسمبر 2012، مانهاتن، نيويورك

ذات يوم غائم، وجدناها نائمةً على باب بريد السماء الافتراضي. وبمجرد سماعها لخطواتنا، استيقظت متعبةً وهي تحمل غيتاراً تقطعت أوتاره لتخبرنا عن حزنها الشديد والمؤسف لما تعرضت له تلك الآلة الموسيقية.

وما إن بدأت الترتيبات للاحتفال بوجود الشاعرة الأمريكية جون كورتيز معنا من أجل هذا الحوار، حتى هبط طائر «الكورتيكو» بيننا، وهو يحمل كتب الشاعر ويضعها على صخرة كانت معلّقةً في المكان الذي كنا فيه.

ومع ارتفاع صوت الشاعرة جين وهي تقرأ علينا منتخبات من قصائدها، ساد صمت عميق بعد أن تشبّع المكان شعراً.

آنذاك قلنا للشاعرة جين كورتيز:

س: ما القاسم المشترك ما بين الشعر والحبّ؟

ج- ليس سواه. الخبز.

س: هل تعتبرين الجسد حقلَ قمح؟

ج- نعم. ولا تكتمل لذّته إلا باحتكاكه برحى المطاحن التي تفتك ببرد البذور لتفرز لبّ الشهوة عن النخالة.

س: هل يتعلّق ذلك بفلزات أجساد الأفارقة وحدهم، كونك تبعية الصبغيات الوراثية من تلك الكروموسومات لنواة اضطهاد الخلية السوداء الحيّة الواحدة؟

ج- بالتأكيد. فكلّ مخلوق أفريقي هو نسخة عن شمس من الكروموسومات الضاربة بالقِدم.

س: وكيف يمكن طيّ صفحات العبد المُستَعمر والعبودية يا جين كورتيز؟

ج- ذاك تاريخ لم يعد يؤرق العبد، بقدر ما بات يُعذِّب المُستعمِرين البيض ممن يجلسون في مقدمة العار التاريخي للتمييز العنصري ونهب ثروات التراب وتدمير البيئة وتخليد الزنوج بالقتل العشوائي المباشر.

س: ما معنى أن تكون جين كورتيز شاعرة سوداء؟

ج- هو نفس المعنى الذي ينبض في أوردة قصيدة خارجة للتنزه بين الجبال.

س: هل سبق لكِ وحلمتِ بأن تكوني جبلاً يا جين؟

ج- لا. ولكنني حلمت بأن أتحوّل إلى بيانو يهذّي على الشواطئ أو يثرثر في صالونات البشر الفارغة من المعنى.

س: ما الذي كانت تفعله الموسيقى بعالمك الباطني؟

ج- كلُّ ألمٍ هو قطعة موسيقية لتعازي الأنفس الواقعة تحت التأثيرات السلبية. وأنا عشتُ ذلك الهدير تحت فكرة التخلّص من العذاب الجسماني قبل الروحي.

س: هل سبق وأن التقى العذابان الجسماني والروحي بنقطة واحدة في جسدكِ على سبيل المثال يا جين؟

ج- كنت غير مكترثة للتخلص من ذلك العذاب المشترك ما بين الروحي والجسدي، ذلك لأنني استطعت تفكيكهما بالغناء الأوبرالي الخارق لحدود الوجع. وقد انتصرت كما أريد من وراء ذلك.

س: هل أخذتِ القوة من المكان الذي وُلدتِ فيه بقاعدة أريزونا العسكرية، موطن جنود بافلو كما تُسمّى؟

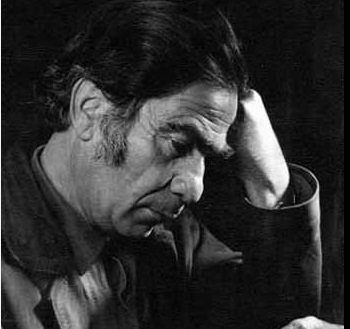

ج- لم أعسكّر نفسي ولا شعري بطقوس المكان الذي وُلدت فيه، بل ذهبت إلى نقيض ذلك تماماً حينما تزوجت بالموسيقي أورنيت كولمان معالجةً لكلّ ما يمكن أن يؤثر على حياتي الأدبية.

س: هل تشبّعتِ بالموسيقى لتطلقيها بعد 11 عاماً من الزواج؟

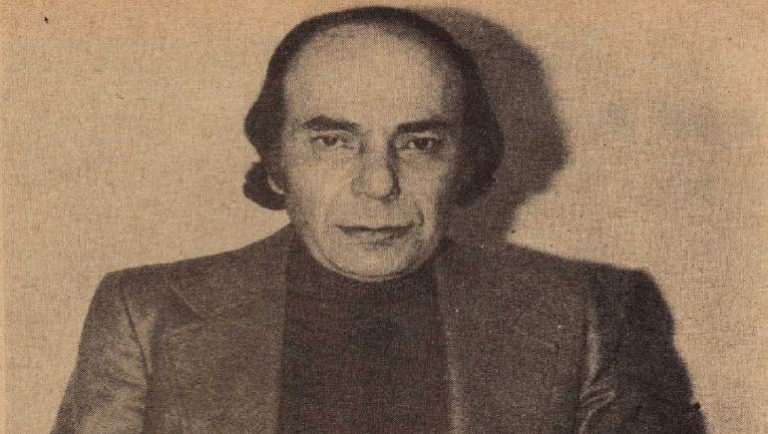

ج- أجل. فبعد انتقالي أنا وابني إلى نيويورك، سرعان ما قفزت إلى رأسي فكرة الزواج من النحات (ملفين إدواردز) لبلوغ مرة أخرى من الفنون.

س: هل كان زواجكِ الثاني اختباراً لزواج النحت بالموسيقى؟

ج- نعم. كنت أبحث عن الكتلة الثالثة التي تتكون من ذلك الاتحاد.

س: الاتحاد الجنسي تقصدين؟

ج- بالضبط. فتسرب الصوت إلى خلايا الصخر هو ما كنت أبحث عنه. فكيف إذا تحوّل ذلك الحب إلى خطر؟

س: هل تعتبرين الرجلَ خطراً يهدّد سلامة جسم الأنثى؟

ج- وهو كذلك. فنحن نحب الرجال على هيئة بقّ الفراش، حشرات تمتص الدم من عروقنا، وتنقلنا إلى أعلى أطوار الأمراض الخاصة بالشغف.

س: كيف تفاعل مبدأ الحقوق المدنية بالشعر بالموسيقى بالحريات ليشكل تياراً فنياً مع الشاعرة الأمريكية مايا أنجيلو ولاري نيل وجويس منصور وتيد جوان مع نجوم آخرين؟

ج- كانت الشعوب الأمريكية تعاني الويلات من الجراح العميقة، مثلما قدمها الشعر إلى العالم، بعدما فتح الشعراء باب المشرحة للتأكد من القرابين المجمّدة.

س: كم بلغت نسبة الخوف بدمكِ يوم كنتِ على قيد الحياة؟

ج- لا أعرف ذلك بالضبط. كنت أترحل من القلق إلى اليأس إلى الخوف. وحين أشعر بأن الموسيقى بلغت الدرجة القصوى من الحرارة في جسدي، حينها أعرف كم من الوقت يلزمني لطرد المخاوف خارجاً.

س: هل تتحوّل تلك المخاوف إلى كائنات يمكن رؤيتها؟

ج- أجل. كنت أرى ظلال مخاوفي تختلط بظلالي بمجرد الانتهاء من كتابة القصائد.

س: هل كنتِ تسمعين خطى مخلوقات تمشي بذهنكِ ليلاً؟

ج- نعم. وطالما لذتُ بالفرار من غبار أحذيتها السميكة.

س: هل كانوا من العساكر القساة برأيك؟

ج- لا. لا أظن إنهم من العساكر، ربما كانوا من النقاد العاملين على تسويد الصحف بالسعال وحبر الظلام.

س: أنتِ كناشطة أفروأميركية ناضلتِ مع مجموعة كبيرة من الشعراء الثوريين من أجل تنظيف عالم الزنوجة من الظلام. ماذا كانت النتائج؟

ج- كنتُ أرافق قراءاتي الشعرية بموسيقى الجاز، وهو ما كسر هيبة الاضطهاد وجعلنا في عين العاصفة المضادة لكراهية العالم الأسود.

س: من الأفضل من أعمالك: «درج ملطخ بالبول وأواني الرجل القرد» (1969)، «مهرجانات وجنائز» (1971)، «احتفالات وعزلات» (1975)، «جلطات: قصائد مختارة وجديدة» (1984)، «طبول في كل مكان» (1990)، «حدود زمن مضطرب» (2003)، كما تعتقدين يا كورتيز؟

ج- كلّ ما ذكرته خرج مني حارّاً وبرائحة حواسي، وبخاصة الحاسة السوداء. لذلك هم طيوري التي بقيت تدور في الفضاءات وأنا نائمة تحت التراب الشعري الموسيقي بوسامته السوريالية.

س: ما الذي أخذ بكِ إلى العوالم السوريالية لتساهمي بأنشطة تخصها وببيانات كُثر تتعلّق بحركتها في أمريكا؟

ج- عندما تصبح الروح سوريالية، فهي تشق الطريق في الهواء لالتقاط حبات الأوكسجين من هنا، وكلّ ذلك من أجل تجميل وجوه اللغة وقطع غيار جسمها المترهل.

س: هل كنتِ على طريق الشاعرين سنغور وإيمي سيزير لاستنهاض الوجود الأفريقي عبر البلوز والجاز والقصائد الحافظة لتاريخ الزنوجة في مواجهة الغزاة الأوروبيين؟

ج- كلّ أفريقي هو شمسٌ تمنح للآخرين كرمها دون حساب.

س: ألا تعتقدين بأن الربط ما بين القوة السوداء كعضلات وما بين المصابيح خلطٌ لا يخدم فكرة التحرر من التنمر؟

ج- أنا وضعتُ في كتابي الثاني «مواسم ومآتم» أهمية فتح أنهار للبكاء على المقتولين من رموزنا القومية أمثال «باتريس لومامبا» و«مالكوم إكس» وآخرين. ذلك الكتاب كان كتاباً للمراثي فقط.

س: كيف وجدتِ الموت؟

ج- ألطفَ من أمريكا بكثير.

س: هل رأيتِ وجهه؟

ج- نعم. وكان يشبه وجه كازانوفا بشكل لا يمكنك التفريق ما بينهما.

س: وكان رجلاً أم أنثى؟

ج- لا. أنا رأيته من جنس الإناث، حتى ذُهلتُ من حجم صدره بالثديين الكبيرين والسُّرّة الشبيهة بخندق من خنادق القتال القديمة.

س: ألا تظنين أن الموتَ امرأة مطلّقة؟

ج- لا أظن ذلك. الموت فتاة مراهقة بتطرف وبهوس، ولا تكترث بحرام أو حلال، ولا بقانون أو بشريعة من شرائع الأرض أو السموات.

س: ولِمَ لا يكبح الله جماحها المتهورة؟

ج- ربما خشيةً من تكرار تمرده الأول، حين رفض الإبليس مساواته بآدم:

«قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين».

س: هل تعتقدين بأن الصراع القديم الذي تقدم وجودنا على الأرض ما زال مستمراً وفي أوجه؟

ج- كلّ شيء سيستمر دون أن تُكتب له نهاية، حتى بنهاية وجودنا.

س: هل تعتقدين بأن العدم مادة أعظم من كلّ الموجودات؟

ج- بالضبط. ذلك ما لا شك لي به. نحن أحطاب، كلما احترقنا، كلما زاد العدم ضخامة وغموضاً.