أيها الضيف المُبجًل لوعةٌ عارمة تجتاحني في الرُّكن الذي ﺃنا فيه ، إلى ماضﹺ ﹺ في فجري الذّبيح، ﺃنوي النواح في دارك ﻷِستقيم، ﻷِتطلع إلى الوقت الحي، نفساﹰ نفساﹰ، والمزركش و الدياجير وشطآن الرحمة الغائرة في منفاك البعيد، ﺃتلوى في قبضة زعانف مقرفة ﺃنا، سأنزل اﻵن القفار مركباﹰ وجناح ، وﺃنتشر إليك، ﺃشرب المرفأ وﺃعبد الطريق حتى أهتدي إلى الدار.

رهابنة الدير، إسعو لبُّو النداء، رحمةﹰ بالماجن[1] والغدير وجحافل تطير، فأنا ما سرت إلى التَّليد في نفسي؛ روح الصغير يهفُو حتى استنار لي الطريق زماناﹰ مهودجا مُباح، وقامت الفراشات إلى القرنفل الوضًاح تغسل الربيع وتفُك قيدهُ والينابيع، وراحت خلوةٌ عن بكرة أبيها تصحبه لقطف الحرير، ﺃملٌ ساطعٌ ونفرٌ قاعدين عند العتيد الأخير،..وتأجج حين المستقر ليطلب المستحيل؛ ينطلق نحو “البْحِيرة” ليغرس شُجيرة وفَسيلة ويسقي حنيناﹰ ﺃرض المبجلين من أمثالي… دار الخلود ﺃين ﺃبي وﺃمي؟ تركتهم ها هنا حيث المشهد العزيز، عبر الباب، في مفرق الشمس، على الأدرج ها أنا اﻵن قد عدت لأِتوارى خلفهما وأثبت لاٴنبت من جديد. كم أجازتني الآية لكن فرضت عليَ السُّنة عقاباﹰ في دهاء و مكر.ِﹺ

بيت الدنيا والدين. لم تعد لي قوائم فضيلة! فقد غزت أفرادها حصون الأفئدة فارتبكت لأجلها سنون الزمهرير، لامناص من أقف إلى الكانون وقوداﹰ مستعيراﹰ.. و يقودوني الرّذاذ إلى وكر مشتعل كبير وآخر مكتنز صغير؛ عند ﺃطراف الغاب وكرٌ لي، فيه ثعلوب يقرضُ الأشجان.. والأشجار وينحني للشتاء، يزورني حين المساء، عند المُحتطب أعلى الواد لما أنكس الاٴعلام، للصبابة عنده ألف حكاية يرويها عويلاﹰ في استحياء، وإذا ما انكب العشق الجنوني على مصراعَيْهِ نعود وعلى أمل في لقاء، نلهث وراء مسيرة الضباب، بالفأس نهشم الأعواد، نتركها للزَّريبة تقتلع حضنها كيفما تشاء، ويحيا الصبي في حلم الغناء ونجمة الدفء الغريبة تغزوه، في هدوء تَسكُن الثلوج. تنطلق به إلى المجمرة، تخبئهُ في روحها، وتحكيه وتنفيه إلى البعيد البعيد، تزهو له تعلمه، تقص عليه قصة الزمردي وأبو حناء، فيطرقه الدوار، يحن، يهرع للنافذة، يشتاق إلى اللوزة[2] مقبرة الألحان مرتع الخلود، يعد الأعشاش واللآلئ ثم يُطبِق في هدأة كانون. هو الذي ينتعش اﻵن، ينأى بروحه عالم الشرور ويحلُم يحلُم كي يعود إلى الخلاء الفسيح. إلى النبض “البْحِيرة”.

مُنية الروح تخشع للخلاص، تعبُد الوهج المنكسر في جوفه، بين ضُلوعه قطرٌ متهاوي ينجو به “قلب الربيع” فيزدان فجر محبة في ذاته. هكذا حدثني عبير الأكاليل والندَّى المزدهر. عند مسقط رأسي الموكب الجليل، غدا أقطف ديني وأشمُّه وأحمل نعشي على وردة سلام، وحتى النخاع موغل في السهل ذاك أنهل الحنين، أتفرغ للورود، أضمها لمجدي، ألحق الحقل، أطوف، أقفز، أتمرغ وسط الفول، أحتمي بذكراك، وملمس الفضاء منغمس فيَّا..وفي قبضة حشيش، وأغوص وأفضي بسري إلى الجنة الخضراء، وإذا ما رأيتك عَود السِّي عيسى[3] أهرع إلى البتلاَّت أستحم بطلع هواها الفواح، أخشى أن تصيبني تعويذة عالم مسحور، لكن لا أبالي حديقة الأرواح فضفاضة منثورة في جسدي الصغير، الرائع تسبيحة الملك تزحف نحو الأمام تجرُني إلى القدر المحتوم: سِرْ فإنا ها هنا ممهدون، سر ربيعاﹰ، سر ضيفاﹰ، سر مدللاﹰ، سر موكب أنس.

هكذا فرحت لك السنابل، وغنَّت لك الأنجاد والطلول، فالأسعى إذن زنبقةﹰ حرة إلى الريف، موطني البْحِيرة، اليوم غمرة صبي، غداﹰ لوعة فراق، بربِّي. ستائرٌ من الغفلة ستحمي شعلتك فلِما لا أشعل كل خصب وﺃغفل، وأذوق كل يانع مستساغ وأنهل، فأين اﻵن أعواد الثقاب لأزيد حفنة التراب حرقة عن حرقة.

أيها المعبدُ المستكين الملجأ إليك حوطةٌ ونذير. أنا بركة عائمة في صدري وقصة حافل يريد المدرسة، لكن لا، يُعيبها، يُدرك لوعة الفراق، فراق المغرد العندليب، فراق اللوزة، فراق الأغصان … فراق الأشجان، فراق الصغير الضفدع الأخضر الجوال… أخشى أنه يقول بأني إلى الآن لن أكبر إلاً بلسماﹰ وشًاج. عصفوراﹰ حراﹰ سأبقى لقطر الندى مرتشفاﹰ، للفراش مسترسلاﹰﹰ، للنجم، لِعيدان القصب، للمخدع، للسواقي، للأنين، للخفاق بجناحَيه، للخفاق بفؤاده، للرًب، للصبح، للوهم المغدق، للغد الساحر وللدار تلك، ولأمي وللكل فجر أنا وملاذ. وأجيش الوكر الكبير من مشرقِه الزًريبة مستطابة لي رائحة ثراها، والمَنقَب[4]، والنُّخالة ووشائج الألوان.

أحكي اليوم التوحُد. معبدُ سرِّي، نافذٌ متطلعٌ للولوج، ومن فوق جروح قابع بين السماء والأرض. مشتاق لسرمدية تأكل كياني في شموخ زفيري. حقاﹰ ضباب ساقية في جوفي ورياح. أمي الضباب الضباب، رعشة تهزني فحضِّري الموقد، يود الرَّبيع لو يفنى في حضرة المستبد ﺃنا. لكن ينتظرني يُعلمني الفداء. نقتُل اليوم نهارهُ الأخير، بعد هُنيهات نلمح جنازتُه تبكيها العروش: الجوى، الشفق المشتعل، اللّوم، الطير والماضي الكئيب.

..وتمضي أيامه معلقة في حلاوة كأنها عذاب بين الخمائل والدروب والمجاري، تشكو الضيق، تبغي الفرار إلى المستنقع النائم شمال الوطن العزيز. وبحق التيار، اﻵن لو أسبح ضد النجاة لأرتفع إلى التيار! بيدِ ممدودة للسماء تبغي علق[5]الساقية، تسيل فيه وفيَّا رغبة جامحة هي روعة إنتظار تتمنى إكتساحاﹰ جدوليا منقطع النظير. طحالب معلقة بالعلق أم علق معلق بالطحالب؟ خميسين منقادين للزوال أم أنا والأزرق نقبل رائحة الموت؟ لا بالأحرى يدٌ مقبضة بالحياة وأخرى بزرقة مشتهاة. إنها أزلية الصراع؛ يد العلق الخفية والصخر المتشبت بالطُّحلب الكل رابضٌ مزرورقٌ في سمة فناء مبني للمجهول.

رائحةُ الوجود تلك التي أشم أم سرها الفاني من هذا الوجود؟ أنا أخضر سأبقى مُعلق كالعلق مُتشبث بالأزرق، أستقي كُنهي من روح الطُّحلب المُتعفن، وسأفضح مؤامرة الركود، لا أؤمن بالمستحيل، أتبع الساقية إلى آخر مجراها ثم أعود، أتبع حضارة الشمس إلى منتهاها وأعود، لأتحكم في المسار وأنتهي أختفي.. أنطفي في الدار.. في الوجود.

اﻵن الوقفة المجنحة، حوالَيْ طلقات كأنها الغناء، و نائية أخرى مستمرة في اﻹنزواء كأنها بنت نجم آخر، إنه تحليقٌ حولها في حلقات، وفي مدد ومدد إلى حيث نُسيمات طالعة من ثرى الربيع كي تحملني والأمواج إلى الغفيرة روحي، أتابع الصقيع والدُّرر الكامنات خلف الزَّخات، كمن صُعد بِهِ مغتاداﹰ والبرق راعداﹰ إلى الأعالي الشاهقات، إنها الأفق الرَّحبة أُفق المطر البعيد في ذاك المغرب المشرئِب يمتزج مداه بالمازوت وينحصر فيه السواد، الماكنة، والفوسفات، لكن ماذا إن تعكر صفو الولوج ؟، أمي أبي لن أُطيل المكوث، قرب التينة[6] زقزقة علَّها صفت لحبَّة فوسفات[7] أو ﺃنها صفت بالروح كي تهيم لأيلول، ما أسعد التيه فيكَ أسطورة أيلول، بين اللحظة واللحظة فيكَ زمناﹰ متدحرجاﹰ إلى الخلود؛ في رفيقي الصبي أنا المتجاسر تحت مظلة التاريخ؛ الموغل دوما في المخملي وفي الرمادي والفتات، في الوحدة المضنية، في المضجع النبيل. يسأل عنك خريف الذكريات، يصعد السفرجلية[8] كي لا يَبين، يرحل في تلوية، استراحة ألوية هي ومبعث مجد قريب، وينشدُ ينشد للكروم، وألبي معهُ نداء الطرقات وأنساق أنساق وراء الوريقات المختفيات كالذكريات متناثرات عبر الأزمنة المختليات بي خريفاﹰ متربص. لكن مداوم لأسطورة عصافير، وهي ترقص إذَّاك على مرقصها الكئيب وتداعب الاٴنين تُناجي ذَينك المساء الحزين، و تمسح دموع الحفيف على شطآن الصنوبر المنسم قدرا ونواح، حواليكِ بشرٌ أيتها العصافير نافرٌ لكن من جحيم فوداعاﹰ حنين، قد حان الرحيل لمتاهات المنبسط اﻵخر فصلاﹰ خلاباﹰ على مرج المروج علني أجد لي مساءاﹰ آخر مندحر ككل مساء ليهُمَّ بالرجوع معي من أفق الشفق الأحمر إلى أفق النجم الأُلى.

أيها المعبدُ شفقاﹰ أحمر خافت. أو تدلني على أرض لا تموت؟ لكي أتدلى فيها من عرقُوبي وأستنسخ فيها جُدودي أتباها فيها بشيء يدعُونه الخُلود! كيف لا ؟ معبدي ساحةَ الجُدود وبهائم اليوم إذ تعود إلى روضة الشَّم، على طريق الوحي تسمو إلى الحي النّبيل، تقبل أرواحها روحاﹰ شُغفت بوطني والمساء دُعي جار النجم، انزوى وحتى صار، إستقر تحت رحمة كبدِ الغدِ الموحش في القدم ثم صار… سأُخضِعُكِ في ذاكرتي “البْحِيرة” أذُرُّ عليكِ رماد الموقد المفتونِ بكِ، و روحهُ التي هي روحي أنثُرها في موكب عزائُك أيها المساء المستفحل طفلاﹰ غضاﹰ يسبح فيَّا حلمهُ، بل صار حلمهُ أزليا لما صار.

إنطواء، أقفاص،.. وعودة إلى التسامي، وجُوه شموسِﹺ آيلة للزوال تنحني كل مساء للأوراق مُستعطفة أمصاري من على حوافْ الدروب والممرات، اﻵن إليك ملك الروعة النادرة ألقيت قدري فخلصني من براثِن حضارة المرتزقة. أنقذني من ورائية مترفة، من مرجعية منبطحة، غازية حاقدة ذلولة. مِل بِي إلى الأنا الخالد ولا تسأل إن كنت بعده أضيع أو أضيع.

مُذ ولجتَ معبد الأرواح فُضتَ روحين، روح فتية بيضاء سلسة كحمامة سلام وروح أخرى عارمة تحمل آية الخريف… وآية مبجَّل صغير يصف الجنة لِأمه وأبيه، يقعدُ سعيداﹰ وسط أشجان ومتاريس مقيداﹰ خلاصهُ زُهداﹰ، طارقاﹰ باب العودة إلى الحب بقلب هو ليس قلبه ومنثال ساقية بستان ، ساطع نجمَ روحَ راهب، غير آبه بدين جديد على دار الأبدية، دار الحنان الدائم، دار الطفولة الأولى، هم وحدهم يفيضُون إليكِ أيتها الدار، المبجَّلون هم أيتها الرَّبيع.

………..

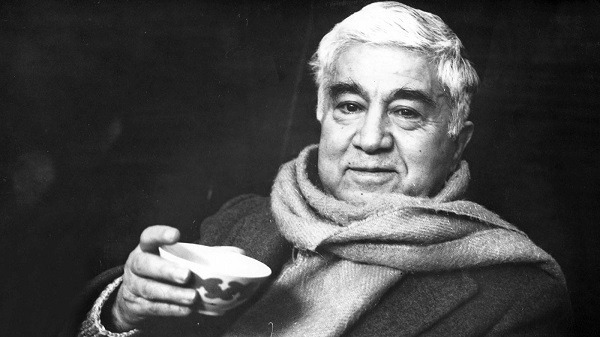

*كاتب من الجزائر

[1] – وعاء من الحديد الصلب تجمع فيه المياه للغسل والسقي.

[2] – شجرة اللوز

[3] – عود السي عيسى: جرادة خضراء كبيرة من يأذيها في عرف الأطفال تصبه اللعنة.

[4] – مكان يخصص لأغذية الدواجن.

[5] – حيوان من الدود الحلقيات. أكثره يعيش في المياه الحُلْوة كالسواقي.

[6] – شجرة التين.

[7] – أكياس الفوسفات لتخصيب التربة عادة ما تكدس على جوانب البساتين.

[8] – شجرة السفرجل.