علي حسن

سؤال طالما تردد في عقولنا على استحياء، هل التجارب الذاتية والخبرات الحياتية المتراكمة تجعلك تستغني عن العلم والقراءة؟ أو بطريقة أكثر دقة، هل يتفوق صاحب الخبرات على المثقف في التعامل مع الحياة وتصاريفها، وهل ردود أفعالهما واحدة إزاء الشيء ذاته، ولمن تكون الحكمة والغلبة؟

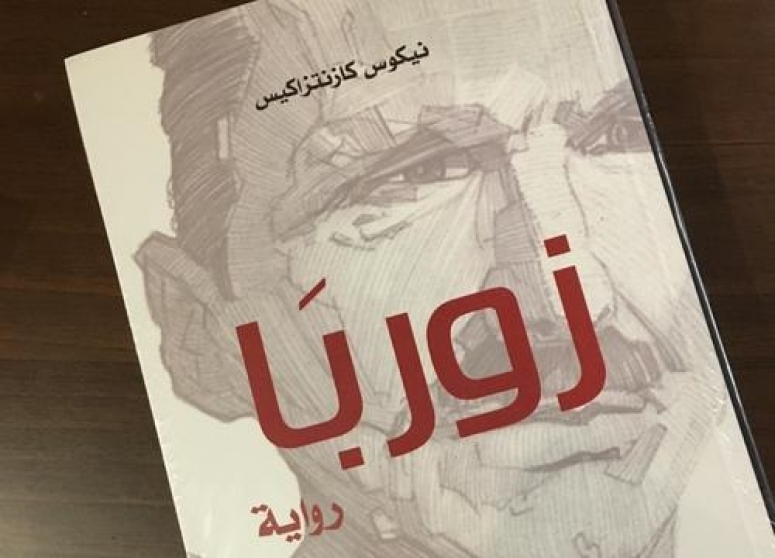

ما أكتب عنه اليوم لم يجُل بخاطري وحدي، وإنما راود من قبل كتابًا كثر، سواء عربيًا أو عالميًا، ومن قرأ الرواية الشهيرة “زوربا اليوناني” لنيكوس كزانتازكيس (١٨٨٣-١٩٥٧) وتبعها برواية الأشجار واغتيال مرزوق” للكاتب عبدالرحمن منيف (١٩٣٣-٢٠٠٤) سيدرك أنها ليست فكرة عابرة تتناولها ألسنة العامة، حين يقولون: “اسأل مجرب”. بل هو أمر محير، وأن الكاتبين الكبيرين قد أقروا بعظمة التجارب وتفوقها على الثقافة والقراءة، وما الثقافة المرغوب فيها، إلا ثقافة الأولويات وترتيب الأفكار واتخاذ القرارات الصائبة، وإلا أضحى الإنسان معزولًا عن العالم، بين أوراق كتبه كالعثَّة!

كنت قد بدأت أولًا بقراءة زوربا اليوناني وهي القراءة الثانية لهذا العمل، أتبعتها بمشاهدة الفيلم الشهير المأخوذ عن هذا العمل بطولة النجم العالمي “أنتوني كوين” الأمر الذي استغرق يومين، ثم بعدها قضيت بشكل متقطع ثلاثة أسابيع في قراءة “الأشجار واغتيال مرزوق” وكان إليكترونيًا، ولعل ذلك كان سببًا رئيسيًا في شعوري بالملل، بجانب أن هذا العمل هو الأول لعبدالرحمن منيف، وإن كنت لا أنكر أن وجهة النظر واحدة، صحيح أن العمل الأول من منظور غربي، لكنه أقرب ما يكون إلى الشرق والعادات والتقاليد العربية مما جعله شديد الشبه بالبيئة والإنسان في العمل الثاني.

“كزانتزاكيس” ليس كاتبًاعاديًا، وإنما هو أديب عبقري وفيلسوف لا يكتب كلمة زائدة، والعبارات عنده يزنها بميزان الذهب، ولا تملك إزاء ما يكتبه إلا أن تقف له تقديرًا وإعجابًا بإبداعه الفذ، وزاد الأمر إِبهارًا أنه وضع كل ما لديه من عبقرية في يد “زوربا” فبات صديقه المثقف “باسيل” باهتًا لا حول له ولا قوة، وانتصرت الحياة وكانت الغلبة للخبرة والتجربة، حتى وإن فشل زوربا في تحقيق نجاحات في المحجر الذي يملكه أستاذه المثقف الكبير.

زوربا؛ رجل يمثل التجربة والخبرة، ومع هذا كان منبهرًا بأستاذه، وينتظر قراره الحكيم ورؤيته الصائبة في كل مسألة تعترض طريقهما أو تظهر له أثناء حواره ونقاشه مع أستاذه، ولطالما ذُهِل زوربا بحجم الفشل الذي وقع فيه العلم في تفسير أسهل الأمور وليس الأكثر تعقيدًا! كان زوربا يقف حزينًا أما أستاذه المثقف حين يسأله: ماذا قالت الكتب يا أستاذ في هذا الأمر؟ فلا يجد ردًا شافيًا ولا إجابة مقنعة تروي الظمأ الذي يمزق أحشاءه، وهنا قد أخلط بين الرواية كعمل أدبي وبين الرواية ذاتها كعمل سينمائي خالد، أظهر فيه الفنان أنتوني كوين عبقرية من المستحيل تكرارها، صحيح أن الفيلم لا يغني عن قراءة الرواية لجني المزيد من المتعة، لكن من قرأها ولم يشاهد أنتوني كوين فلقد فاته الكثير!

لذلك فإن حديثي عن زوربا لن يغفل أبدًا العمل السينمائي، بل سأظل متأثرًا به وإن لم يبدو ذلك صراحةً!

يقول الراوي الذي يمثل الرجل المثقف القارئ بنهم عن زوربا: “كان زوربا الرجل الذي بحثت عنه طويلًا -دون جدوى- الرجل الصريح، الكبير القلب، الذي لم تنتزعه الحضارة تمامًا من أمه الأرض، لقد وضح لي الكثير من المعاني الصحيحة للفن، الحب، الجمال، الطهارة”.

أكثر ما يشد القاريء في رواية زوربا، هو الحديث عن الإنسان عمومًا، وعن المرأة تحديدًا، وكذلك الحديث عن الأرض، الأم العظيمة، وعن السانتوري، الآلة الساحرة، التي تمثل لزوربا الحرية المطلقة، فلقد قبل زوربا العمل مع أستاذه في منجم الفحم، رئيسًا للعمال، بل مسؤول تمامًا عن كل شيء فيه، ووافق على أن يأمره أستاذه بما يريد لكن حين أمره بالعزف على آلة السانتوري (آلة تشبه القانون) قال زوربا:

“كلا؛ أنا أعمل في خدمتك كما تريد، أما السانتوري فلها شأن آخر”!

لقد رفض زوربا القيود، ويؤمن بأن الفن لا ينبع إلا من عاطفة الإنسان، ورغم جوعة فإنه ما زال يملك عاطفته وإرادته والسانتوري، وحريته ليست في يد أحد مهما كان!

:”زوربا رجل بدائي، حطم غلاف الحياة بعناصره الثلاثة “المنطق والأخلاق والأمانة” حتى وصل إلى اللباب، كان يفتقر إلى جميع الفضائل الصغيرة التي لا غنى عنها، لكنه كان يجسد جميع الآراء والخواطر الموجودة، التي تعتمل في أعماقي، فيمنحها هيكلًا حيًا دافئًا، وعندما لا يكون هناك تضطرب آرائي وخواطري من جديد، إنه رجل بكل معاني الرجولة، رجل يبكي عندما يحزن، ويضحك دون أن يدع للفلسفة أو المنطق سبيلًا إلى إفساد مرحه! أما أنا فرجل لا يغضب، رجل لا يحب بقوة، ولا يكره بقوة، أنا الوحيد الذي يريد تسوية الأمور كلها بسلام، بطريقة تنطوي على الجبن، وألقي تبعات كل شيء على القدر!”.

يرى زوربا الحياة ظالمة فيقول: “إن كل ما يحدث فيها خطأ وظلم، لماذا يموت الشباب، ويبقى العجائز المحطمون على قيد الحياة؟ لماذا يموت الأطفال؟ كان لي ابن اسمه ديمتري، فقدته وهو في الثالثة من عمره وذلك ما لن أغفره للسماء ما حييت!”. بينما يرى أستاذه الحياة والموت بطريقته التي يسميها اللاإنسانية، حيث ينقل كعادته الحقائق إلى عالم التجريد، ويربطها بنواميس الطبيعة، وشرائع الحياة، فكل ما حدث أو سيحدث إنما هو ضرورة، بل إنه للصالح العام، ولابد أن يحدث! كنت دائمًا أنظر لزوربا وأقول لنفسي: “عار عليك أن تدع رجلًا كهذا يفلت من يديك، إنك لن تجد ما حييت زوربا آخر!”

المرأة عند زوربا هي اللغز الخالد، قال ذلك لأستاذه غير مرة، وقال أيضًا: “إن المرأة مخلوق غير مفهوم، ولقد أساءت إليها الشرائع الدينية والدنيوية، ولو كان الأمر بيدي لما أخضعت الرجال والنساء للقوانين نفسها، إن الرجل يستطيع مواجهة ما يفرض عليه من قيود، أما المرأة فمخلوق ضعيف، لا حول له ولا قوة!”.

ثم يقر المثقف بهزيمته: “أنا لم أر في حياتي رجلًا مثل زوربا! أنا الذي يأكل الكتب أكلًا قد بلغ بي الضيق مبلغه، ولم أعد أطيق الكتب، بل قررت تحطيم قلمي وهجر الكتابة بعض الوقت، وربما إلى الأبد، كي أمارس حياة أكثر نشاطًا، فاستأجرت منجمًا على شاطئ البحر، واستخدمت عمالًا، وزوربا رئيسًا لهم، إن سعادتي هنا لا حد لها، لأنها تنبع من العناصر الخالدة “الهواء النقي والشمس والبحر ورغيف الخبز” وفي المساء يجلس القرفصاء أمامي سندباد عجيب غريب الأطوار يتحدث إليَّ -زوربا- فأشعر كأن الدنيا تزداد اتساعًا، وفي بعض الأحيان عندما لا تسعفه الألفاظ، يثب من مكانه ويرقص، وحين تعجز رقصاته عن التعبير، يضع السانتوري على ركبتيه ويعزف، وكثيرًا ما يعزف مقطوعات همجية، تحس حين تسمعها بأنك تختنق، لأنها تشعرك بأنك تعيش حياة لا لون لها ولا طعم، حياة بائسة لا تليق بإنسان، وإذا عزف مقطوعة حزينة، أحسست بأنك حياتك تمضي وتنساب كما تنساب الرمال بين أصابعك!”.

كان الهواء ساكنًا، والضباب يحجب الجبل “وانحنى زوربا والتقط زهرة نرجس، ونظر إليها طويلًا، كأنه يرى النرجس للمرة الأولى في حياته، ثم قال وهو يتأملها بعد أن شمها: ليتنا نعلم ماذا تقول الصخور والأمطار والزهور؟! لعلها تدعونا ونحن لا نسمعها.. ترى متى يفتح الناس عيونهم وآذانهم ليروا ويسمعوا؟ متى نفتح سواعدنا لنحتضن كل شيء؛ الصخور والأمطار والزهور والناس؟ ما قولك في هذا يا أستاذ؟ وماذا تقول كتبك في هذا الموضوع؟”

طالما جلد زوربا ظهر أستاذه بأسئلة بسيطة لكنها لم ترد على خاطره يومًا! كان زوربا ينظر بإعجاب إلى أستاذه، وبتقديس إلى الكتب، رغم أنه لا يقدس شيئًا على الإطلاق!

لهذا لم يجد أستاذه ردًا غير هذه العبارة: “لتذهب الصخور والأمطار والزهور إلى الشيطان.. هذا ما تقوله الكتب”، فكان جواب زوربا صفعة على خد أستاذه بعد أن صدم في الأستاذ وقراءات الأستاذ والكتب والعلم: “خطرت لي فكرة أرجو ألا تغضبك.. ضع كل كتبك في كومة واحدة وأشعل النار فيها، فلعلنا نستطيع أن نصنع منك شيئًا بعد ذلك!”.

أجزم بأن تلك الكلمات ما هي إلا المغزى الحقيقي وراء هذه الرواية البديعة، فإن الأستاذ آمن بأن نصيحة زوربا جديرة بالتقدير، وأنه على حق فيما قاله، لكنه لم يستطع أن يصرح بذلك إلا لنفسه فقط، وهو عاجز أيضًا على فعل ما يراه زوربا خليقًا بكتبه!

لم يكتفِ نيكوس كازانتزاكيس من تعرية الأستاذ أمام زوربا صاحب الخبرات الواسعة في الحياة، وإنما جعله غبيًا أيضًا أما الشاب الفقير “ميميكو” وهو بسيط إلى حد العته! في حوار فلسفي سهل دار بين الأستاذ وزوربا وميميكو، سأل الأستاذ ميميكو عن الأرملة وهل يحبها؟ فقال ميميكو: “وكيف لا أحبها يا صديقي؟ ألم أخرج من المجاري ككل إنسان حر؟ فسأله الأستاذ ماذا تعني بالمجاري؟ فقال ميميكو ألم أخرج من أحشاء أمي؟

: “إن شكسبير هو وحده الذي يستطيع في أفضل لحظاته الخلاقة أن يصف سر الولادة بمثل هذه الواقعية! فسأله الأستاذ: أي شيء تحبه أكثر من سواه يا ميميكو فأجابه: “الخبز أولًا وخاصة إذا كان ساخنًا ومن القمح، ثم النبيذ ثم النوم، فسأله عن النساء فقال ميميكو: لا يهمني غير الطعام والشراب والنوم، وما عدا ذلك فمتاعب والمرأة تحتاج إلى أحذية. فسأله أليس لديك حذاء فقال ميميكو: من تظنني؟ طبعًا لديَّ حذاء! نزعته عمتي الندابة من قدم رجل مات في العام الماضي، لكني لا أنتعلها إلا في عيد الفصح، أو عندما أذهب إلى الكنيسة، ومتى غدرتها خلعتها وضعتها فوق كتفي! فسأله الأستاذ: هل تعرف القراءة؟ فقال ميميكو: “إنني لست غبيًا إلى هذا الحد! عندما كنت صغيرًا حملوني إلى المدرسة، لكني كنت حسن الحظ، فأصابني التيفوئيد فأصبحت أبلهًا وهكذا نجوت من المدرسة!

كان ميميكو يعشق أرملة القرية، تمامًا كما كان كل رجال القرية يعشقونها ويتمنونها، لقبوها بالفرس الولود، وحين رآها زوربا طار عقله واشتهاها، لكنه رغبها لأستاذه فهو الجدير بها لعلمه، أمسك زوربا بساعد أستاذه وقال له: “إنني أعتمد عليك فلا تخذلني، ولا تخذل عنصر الرجال جميعًا، لقد بعث إليك الله أو الشيطان بهذه القطعة المختارة من اللحم، ومادامت لك أسنان فأنهش قطعة اللحم بأسنانك، أمدد يدك وخذها، لقد رأيت في حياتي نساء كثيرات ولكنني لم أر أشد فتنة من هذه الأرملة!

قال الأستاذ: إنني لا أريد المتاعب.. قال ذلك وهو يشتهي ذلك الجسد القوي الذي يشبه أنثى الحيوان البري!

يصيح زوربا في ذهول ثم يلقنه درسًا في الحياة ليس موجودًا على رفوف المكتبات أو بين دفتيَّ كتاب مهما بلغت قيمته، فقد قال له: “إن الحياة هي المتاعب، ولا متاعب في الموت، هل تعرف ما معنى أن يعيش الإنسان؟ معناه أن يشمر عن ساعديه ويبحث عن المتاعب!”

ثم يردد الأستاذ عبارته التي طالما كررها بينه وبين نفسه عشرات المرات: “كنت أعلم أن زوربا على حق لكني لم أجرؤ على مصارحته بذلك!”.

ثم في نهاية الأمر تنجلي الحقيقة أمام عينيَّ الأستاذ فيصرح بها لنفسه وليس لأحد آخر فيقول: ” لقد سارت بي الحياة في اتجاه خاطئ، كانت صلتي بالناس أشبه بحديث من جانب واحد، وبلغ بي الأمر أنني لو خُيرت بين الوقوع في حب امرأة، وقراءة كتاب عن الحب، لاخترت الكتاب!

لكل إنسان جنته المفضلة كما قال زوربا: “الجنة بالنسبة إليك يا أستاذي هي خزانة زاخرة بالكتب، وعدد لا يحصى من زجاجات الحبر، وللبعض الآخر الجنة براميل من نبيذ وعرق وروم، وإلى آخرين صناديق مليئة بالنقود، أما جنتي فهي غرفة صغيرة معطرة، وملابس ذات ألوان مرحة معلقة بالجدران، وفراش كبير وثير، وامرأة بجانبي!”.

ثم ماذا؟ هل يجوز أن يتحدث إنسان في هذا العالم عن زوربا دون أن يسلط الضوء على رقصته، إن رقصة زوربا هي الحياة، هي كل متع الدنيا يستحوذ عليها دون أن يدفع مليمًا واحدًا! يسأل الأستاذ زوربا الذي علمه معنى الحياة أن يعلمه كيف يرقص:

“زوربا.. علمني كيف أرقص؟ فوثب زوربا واقفًا وقد أشرق وجهه قائلًا: أتريد حقًا أن ترقص؟.. هذا حسنٌ.. تعال، فقلت: لقد تغيرت حياتي بسببك يا زوربا، فخلع زوربا حذاءه وجوربه وقال:

“انظر إلى قدمي، ثم مس زوربا الأرض بأصابع قدمه، ثم خطا بالقدم الأخرى إلى الأمام، وكرر هاتين الحركتين بسرعة حتى اختلطتا، ورددت الأرض حركة القدمين كأنها طبلة وألقى زوربا بيده على كتفي وقال هلم نرقص معًا، وراح يدربني على الرقص، ويصحح أخطائي بصبر حتى تشجعت، وأحسست كأن قلبي قد نبت له جناحان كالطير، وهو يشجعني، ويصفق بيديه لينظم خطواتي، ويصيح: “براڤو.. إلى الجحيم بالكتب والأوراق، إلى الجحيم بالمناجم والأرباح، هأنتذا يا بني قد تعلمت لغتي، وسوف نروي لبعضنا أشياء كثيرة، ثم قال وهو يثب على الحصى بقدميه العاريتين: “إنني لم أحب أحدًا كما أحببتك.. وهناك مئات الأشياء أريد أن أقولها لك ولكن لساني لا يسعفني، ولهذا سأرقصها لك.. انظر

وثب زوربا في الهواء وتحول ساعداه وساقاه إلى أجنحة، وبدا والبحر من ورائه أشبه بملاك عجوز متمرد، كان كمن يصيح في وجه السماء: “ماذا تستطيعين أن تفعلي بي يا سماء؟.. كل ما تستطيعينه هو قتلي، اقتليني إذن، فلست أبالي، لقد قلت لك ما أريده، ورقصت ما شئت أن أرقص!”

هكذا كان زوربا.. عالم بشئون الحياة، تراكمت خبراته حتى صار أستاذًا لمَن كان يعتقد أنه الأستاذ والمعلم، لقد صنع لنفسه عالمًا جبارًا يقف أمام حكمته مذهولًا وحائرًا كل صاحب قلم أو فكر.

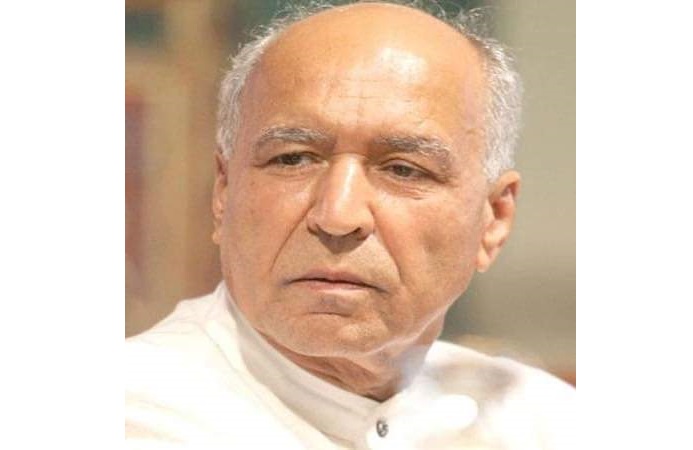

على المنهج ذاته نجد “إلياس نخلة” أو زوربا العربي في رواية “الأشجار واغتيال مرزوق”!

الدكتور منصور عبد السلام، المثقف، الذي درس التاريخ في جامعة بروكسيل وعمل أستاذًا للتاريخ في الجامعة ثلاث سنوات، ثم صار عاطلًا، يبحث عن عمل: “العمل هو الشيء الوحيد الذي يفتش عنه الإنسان ويغامر من أجله حتى لو تعرض للخطر، للموت، البطالة موت من نوع آخر”.

خرج “منصور” مهزومًا من وطنه، بعد أن فشل في الحصول على عمل داخل وطنه، لكنه وجده في فرنسا، لهذا أعد جواز السفر وحصل على الأختام اللازمة وتصريح العمل وخرج من وطنه عازمًا على ألا يعود إليه مرة أخرى: “كنت مستعدًا لأن أعمل بوابًا، حمالًا، قاطع تذاكر، المهم أن أخرج من هذا البلد اللعين، وأن أجد عملًا. ساعات وأغادر هذا الوطن، ربما إلى الأبد، سوف أنسى كل أبيات الشعر التي تعلمتها في المدرسة، وأنسى الحنين والمشاوير والقمر في الصحراء. ما الوطن؟ الأرض؟ التلال الجرداء؟ العيون القاسية التي ينصهر منها الحقد والرصاص وكلمات السخرية؟ الوطن أن يجوع الإنسان؟ أن يتيه في الشوارع يبحث عن عمل ووراءه المخبرون؟”

التقى منصور في القطار أثناء الرحيل بإلياس نخلة، هذا الرجل النحيف الضعيف شائب الشعر، الذي يتاجر في كل شيء، الأقمشة والحبوب والسمن، ويهرب السراويل والسترات القديمة. كان الحوار بينهما جافًا ويكتنفه الغموض والاقتضاب، ومع تناول العرق لانت الحروف والكلمات، واستطاب منصور روح إلياس، بل وبدأ يداعبه ويتبادل معه النكات، حتى صارا صديقين.

حكى إلياس الرجل الفقير إلى الدكتور منصور قصة حياته بحذافيرها، روى له مولده ونشأته في قريته “الطيبة”، والأشجار التي كان يزرعها مع والده، الذي روى أشجار اللوز والجوز والتين بعرقه.

“إلياس نخلة” رجل صاحب تجارب في الحياة، تجارب ذات قيمة، لكنها تختلف عن تجارب زوربا بأنها كئيبة وحزينة، تحمل على كاهلها العوز والحاجة، ورغبة عارمة في الخروج من نفق ضيق مظلم، والشجرة عنده هي الأم!

إن زوربا يستمتع بكل متع الحياة كما هي، ولا يستسلم لصفعاتها وينتصر لذاتها بطريقته الفذة، إذ يتجاهل كل مَن حوله، ويغوص في الحياة! أما إلياس نخلة فيكابد من أجل الحياة التي يفتقدها في أبسط صورها، لا شيء يأتيه بغير مكابدة، ومن هنا كانت خبراته الحياتية مؤلمة وحزينة، يكابد في سبيل أي شيء وكل شيء،

يُعافِر كي يفوز بالهواء! ولأنه مختلف عن كل رجال قريته، ظل يعتني بأشجاره، في الوقت الذي قطع رجال القرية كل أشجار التين والجوز واستبدلوها بأشجار القطن التي تجلب لهم الثراء! لكنهم لم يتركوه يهنأ بأشجاره، وأرغموه على أن يقامر بها فخسرها شجرة إثر شجرة، ثم أرغموه بعد ذلك رغم عشقه للأشجار، على قطع كل أشجار اللوز والجوز العتيقة التي تقف كإله على باب بستانه!

وفي لحظة ضعف، ورغبة منه في الانتقام، دخل إلى حظيرة زيدان الذي أجبره على قطع أشجاره، فقتل كل خرافه وشياهه، ثم فر إلى الجبل، أربع سنوات كان فيها قاطع طريق! ثم انتهي به الحال مهربًا، يهرب الملابس عبر الحدود.

إلياس نخلة عاشق للعمل، لا يجد عنه بديلًا، وتنتابه لذة لا مثيل لها حين يأكل من عمل يده، يرى في الحياة لذة، وكلما زادت الحياة صعوبة زادت لذتها! حين اختار إلياس الجبل مكانًا يعيش فيه، عاش أربع سنوات على أكل أوراق الشجر، والحشرات والحيوانات. إذا تغير مكان الإنسان تغيرت طباعه، ولو أن أهل “الطيبة” عاشوا مثله في الجبل، لحافظوا على أشجاره، وما زرعوا القطن الذي سلب عقولهم بما يجلبه من أرباح، لكن أشجاره أشعلت الغيرة والحقد في نفوسهم، لذا يجب أن نرغمه على أن يكون مثلنا، ويستبدل اللوز بالقطن؟

إلياس نخلة، ذاق المهانة في بلده، ولم يشعر يومًا بالاستقرار، وذاق كذلك لحوم النساء، التهمها التهامًا، لكنه لم يجد الحب إلا مع “حنة” المرأة التي أحبها وتزوجها ثم ماتت، فعاش حزينًا وحيدًا بعدها، فما الحياة إلا هذه المرأة الطيبة! والحياة دون امرأة لا تعادل روث حمار! يعتقد إلياس أن الحياة أقل غموضًا من المرأة، وأن النساء والأشجار ذات طبيعة واحدة، وقلب المرأة مغلق لا يُفتَح إلا بالكلمات الحلوة فقط.

هنا تظهر البيئة وتأثيرها على المخزون الثقافي عند إلياس، وردود أفعاله تجاه المجتمع، فنجده رغم محاولاته المتكررة الهروب من المحيط المؤثر، إلا أنه يعود مندفعًا بقوة الجاذبية المجتمعية والسيطرة البيئية، فلا يجدي معهما تمرد، ولا يشفيه نفور وانعزال! لأن تركيبته النفسية ومكونه الثقافي ما زال مقيدًا بالعادات والتقاليد، بينما زوربا لم يعر المجتمع ولا الكون كله أي اهتمام يذكر، وعاش حياته كما يريد، واستمتع باللذات كما يشتهي، فلم يعد يعبأ حتى بالموت، فعاش ملكًا متوجًا ومات في أقصى الأرض غني النفس محبًا للحياة ولأستاذه!