كان الوقتُ مبكًرا. ارتدت بنطلونًا جينزًا مريحًا وبلوزة قطنية واسعة، وبحثت عن حذائها الرياضي المنسي. وفي حركة سريعة، قبل أن يمد يده للمفتاح، احتضنته وقبَّلته قُبلة ساخنة طويلة، ثم سحبت مفتاح السيارة وأعلنت بدلال أنها ستقود هذه المرة. قائلة: “ثق بي، فلن أهشم عظامك اليوم”.

كان يعرف أن قُبلتها ليست حقيقية. قُبلة ساخنة مدروسة بحِرَفية. فالقبلات الحقيقية مرتجلة، لكن قُبلتها واعية. دسَّت لسانها بين أسنانه في عَجَلة ولَوَت شفته السفلى. يكاد يجزم أنها لم تكن مُغمضة العينين. شعر بها تراقبه وتقيس مشاعره بقدر المسافة الصغيرة بين جفنيه.

“لن نستخدم المصعد”، قالتها “نجلاء” في حيوية وسحبته من يده تجاه الدَرَج. نزلت أمامه قافزة الدرجات برشاقة كأنها فتاة صغيرة. لا مبالية بالالتهاب الغضروفي أو خشونة مِفصل ركبتها اليسرى. كانا في بداية العِقد الخامس من عمريهما. لكنها ما زالت جميلة، ذات جسد مشدود، فارع، مناسب لعارضة الأزياء التي كانتها طوال حياتها.

منذ أيام، كانت عارية تمامًا في سريرها. تمطعت فوق فراشها بقوة، وكأنها تشد أوتار جسدها، ثم نهضت متكاسلة. كان الوقتُ متأخرًا، خيوطٌ من الفضة تتسلل من نافذتها الطويلة وتنعكس على المرآة أمام السرير. وقفت تتأمل البطن المشدود بإرهاق والردف العالي الصغير. كانت الخطوط البيضاء الرفيعة تشق طريقها عليه، وخطوط السنوات أيضًا. تُقلِّب وجهها بين يديها لتشاهده من كل زواياه. الأخاديد الصغيرة أسفل الجفون وفي زاوية فمها تناسب سنواتها الكثيرة. استقرت قليلاً على زاوية جانبية، ونظرت متأملة وجهها. وجه طويل ذو وجنتين عاليتين، وعينان صغيرتان كهِرَّة، وشفتان كبيرتان قليلاً لكنهما ممتلئتان وجميلتان.

لم يتبادلا حرفًا في السيارة. منتبهًا هو لها بالكامل، أو للطريق. يحمل قَدرًا من وسامةٍ تزداد بازدياده، ووجه تشوبه سُمرة خفيفة. ما أن انتهيا من زحمة المدينة وبدأ الطريق يتضح أمامهما حتى ملامسة السماء، سألته عن عارضته الجديدة. نظر “رمزي” إلى الجهة الأخرى، أنزل وجهه أمام مرآة السيارة الجانبية وعدل من وضع خصلات شعره الرمادية الناعمة. لم يجِب على الفور. كان يتجنب إثارة ذلك الموضوع لأيام مضت، وأراحته هي بعدم سؤالها. لكن بعد قُبلتها المصطنعة تلك عرف أن صمتها لن يدوم.

قال باقتضاب إنه اختبر أخرى، لكنه لم يختَرها بعد لتكون العارضة الرئيسية في مجموعته القادمة. صمتت ثانية. كل منهما يحاول ألا يثير العاصفة الموسمية، التي تهيج كلما أوشك على إطلاق مجموعة أزياء جديدة. لكن كان عليه الاعتراف بينه وبين نفسه أن هذا الموسم هو الأهدأ منذ أن أبدى رغبته في استبدالها بعارضة رئيسية أخرى أصغر سنًا.

كانت تقود بسلاسة. الطريق واسع خالٍ إلا من بضع سيارات تختفي خلفها في مرآتها الأمامية. وبِرك مياه تلمع على الأسفلت في الأفق، لكنها لا تبلُغها أبدًا. على عجلة القيادة أمامها، فوق البوق، مُلصق مصغَّر للوحة “زهرات الصباح الذهبية”. صغّرها خصوصًا لها رسام صديق. لصقتها قبل تحركها لتكون أيقونتها أثناء القيادة.

لوحة يمكنها توسُّط جدران ردهة كبيرة بمفردها. تعود لمنتصف القرن التاسع عشر. في مركزها سيدة جميلة، تشبهها حد التطابق. تجلس في غنج رافعة يديها قبالة وجنتها. وشعرها مرفوع لأعلى، بجانبها زهرات تغمرها أشعة شمس جانبية. ورغم أن السيدة هي قلب اللوحة لكن الرسام تجاهلها وأعطى اسمها للوردات.

تتبَّعت “نجلاء” السيدة الموديل في أكثر من لوحة لنفس الرسام. عرفت أنها كانت عشيقته. منحته روحها ليرسمها فوق كل شيء. قيل إنها من أكثر السيدات اللواتي رُسمن. ثم انصرف عنها ليرسم غيرها بعد رواج لوحاته.

لكنها لم تستطع تتبع كل شيء، لم تعرف مثلاً عن نزهتهما الأخيرة في ذلك الصباح البعيد، قبل امتزاج الذهبي بالفضي. حين نهضت “كريستينا”، السيدة الموديل، من سريرها. كانت مدللة كسولاً. ابنة لأحد نبلاء ذلك العصر. عارية تمامًا سارت في ردهة منزلها الصغير. وحيث كان “ألبير” الرسام نائمًا فوق الأريكة في نهاية الردهة العريضة، مقرفصًا من شدة البرد. تفحَّصته “كريستينا”، نظرت إلى خصلات شعره الرمادية الناعمة، إلى ركبتيه المربعتين البارزتين. لم تسحب الغطاء فوقه، إنما رقدت هي بجسدها الدافئ بجانبه، واحتضنته بقوة لتدفئه. ناما كما لو أنه آخر يوم لهما على هذه الأريكة، في ذلك المنزل، في تلك الحياة.

حين استيقظا، وملأت هي حوض الاستحمام الصغير الأنيق وغمرت جسدها به. حاول “ألبير” دعكها بالصابون، لكنها رفضت بهدوء، وطلبت منه ارتداء ملابسه للخروج.

سارا معًا على مهل، يتأبط “ألبير” ذراع “كريستينا”، ووهن ما أصاب جسده العجوز. لم يكن معها سوى حقيبتها الصغيرة وذراعه. طويلة، فارعة الطول، تكاد تلامس الشجيرات الصغيرة. أخبرته أنها تود التجوُّل في الغابة. تعجب لأنها لطالما خشيت الدخول إليها، لكنها طمأنته أنهما لن يكونا طعامًا للذئاب اليوم.

لكنها، “نجلاء”، قرأت عن لقائهما الأول، عندما كان “ألبير” مشردًا على النواصي، في يده بضع لوحات متسخة يعرضها للبيع أمام المارة. كانت “كريستينا” أحدهم في ظهيرة هادئة، وقفت لتنظر. ودفعت له بعض النقود مقابل لوحة صغيرة، قبل أن تمضي في طريقها، قال “ألبير” إنه يستطيع رسمها دون مقابل. لم تتردد وسألته متى، أجاب الآن. فذهبا معًا إلى منزلها الصغير ولم يفترقا بعدها.

تضم الموسوعات اسمه، “ألبير بوديل”، كأحد رسامي القرن التاسع عشر، مع صورة مُصغَّرة له. لم يُصوَّر سوى مرتين فقط في حياته، حيث إنه رفض الجلوس أمام تلك الآلة العجيبة. ورفض تصوير “كريستينا” نهائيًا، وهددها بحرق اللوحات التي رسمها لها أمام الجميع، فتراجعت عن التجربة.

عرفت “نجلاء” أنهما لم ينجبا أي أطفال، كما عرفت أن ميوله الجنسية تغيرت، لكنها كما الباحثين لم تعرف متى. “ألبير” نفسه لم يعرف متى اشتهى “جاك” بُستاني حديقة “كريستينا”. كان قصيرًا لكنه مفتول العضلات، راقبه “ألبير” وهو يجزّ العشب من حديقتها الصغيرة. يعمل في سرعة ويباعد ما بين فخذيه مقرفصًا فوق الأرض الخضراء. باغته “ألبير” دون كلام، اعتلاه وانتهى. لم يمانع “جاك”، ثبت ثم ارتدى بنطاله، وأكمل عمله بسرعة كالمعتاد.

– هيا بنا نرسم شيئًا جديدًا..

بدأ “ألبير” اقتراحه هكذا،

– هيا بنا يا “كريستينا”، تشجَّعي واتركي مساحة من اللوحة لكائن حي آخر يشاركك بها.

لم تفهم “كريستينا” في البداية، رمقته ومضت في طريقها. لكنه لم يتأخر في التنفيذ، أحضر فتى صغيرًا وأمر الخدم بتنظيفه وألبسه أحد قمصانه. وأجلسه بجوارها كأنهما حبيبان يروِّجان لإشاعة ما، يمضغان علكة القيل والقال. كان يعمل في سرعة، لأنه، “ألبير”، أدرك من نظرات “كريستينا” النارية أن الأمر لن ينجح إذا تباطأ.

لكن “كريستينا” لم تمنحه الوقت الكافي، حيث صفعت الفتى على وجهه بقوة عندما لمحته يتحسس عضوه ويغمز لـ”ألبير”، وطردتهما من منزلها. عاد “ألبير” بالطبع بعد عدة أيام، لكنه رجع بشروط. “سأرسم ما ومن يحلو لي”، قالها بحسم الرجال، ليس لديه أي سلطة سوى أنه رجل. وانصاعت “كريستينا” كرهًا.

أمضت أيامها تراقبه من علو، أعلى السلم الداخلي، وهو يرسم الفتيان الذين يحضرهم من الشارع لذلك المنزل، منزلها. يرسمهم بتروٍّ ويطيل النظر إليهم. يُخلِّد هؤلاء الحمقى كما لو أنه يسخر من تخليدها هي شخصيًا. كل صباح ينهمك “ألبير” في اغتسال طويل، يتأكد من نعومة ذقنه أمام مرآته. تتأمله أثناء استعراضه لفحولته، وتزداد شكوكها حول انتهائه منها للأبد. ورغم ذلك، أصبحت طقوسه اليومية جزءًا من حياتها، كأنه شاشة سينما وهي المشاهِدة القديمة الوفية التي التصقت بالمقعد، ولم تعد قادرة على المغادرة.

سنوات تمضي ومضت، وخطوط الزمن تزحف على لوحاتها بورشة العمل قبل زحفها على ملامحها. كان يبيع لوحاته الجديدة، خصوصًا الموديل العاري. رفضت هي التعرِّي في زمن آخر، وقالت إنها ليست رخيصة. الآن تسير في المنزل عارية، وأصبح من المألوف أن تُرى دون ملابس في الردهة أو في النافذة. يمكنها سماع أصوات ضيوف “ألبير” المتهكِّمة خلفها، لكنها لم تكترث. كانت تعرف أن “ألبير” يمنع أيهم من التعرُّض لها، وأن وجوده حماية لها من تهكمات أخرى أكبر وأكثر إحراجًا. في أعماقها، ألقت اللوم على نفسها، كما سيفعل الجميع. تقبَّلت الألم بصدرها وأفسحت له الزمن.

لم يذكر التاريخ كل هذا. لم يتوقف أمام آلام “كريستينا” وجموح “ألبير”. حين تتبعت “نجلاء” حياتهما لم تتوصل للكثير، لكنها كانت تعرف بطريقة ما عن ما مرَّا به ومر بهما. كانت تشعر أنها مركز تلك الدائرة الضيقة على اتساعها. وأن لديها هنا مساحة خاصة بها لم تختفِ باختفاء “كريستينا” و”ألبير”. حيث تلاشا معًا دون أثر، ولم يبقَ منهما سوى اللوحات التي حملت سعادتها بورشة عمل “ألبير”. لا يعرف أحد كيف أو أين تم الأمر، كما قرأت “نجلاء” جملة وحيدة مقتضبة في نهاية التحقيقات عنهما، “قتلته وانتحرت”. خططت للأمر جيدًا وأخفت الجثتين في مأمن، ونجحت في إقصاء شذوذه أمام جريمتها.

في الغابة، وعلى الطريق، أغلقت كل منهما الدائرة. صحبتا “ألبير” و”رمزي” في نزهة أخيرة، ثم اتخذتا طريقين فرعيين. سمعتا سؤال الفنانيْن الأخير “إلى أين؟”، فقالتا بصوت هامس:

– سترى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

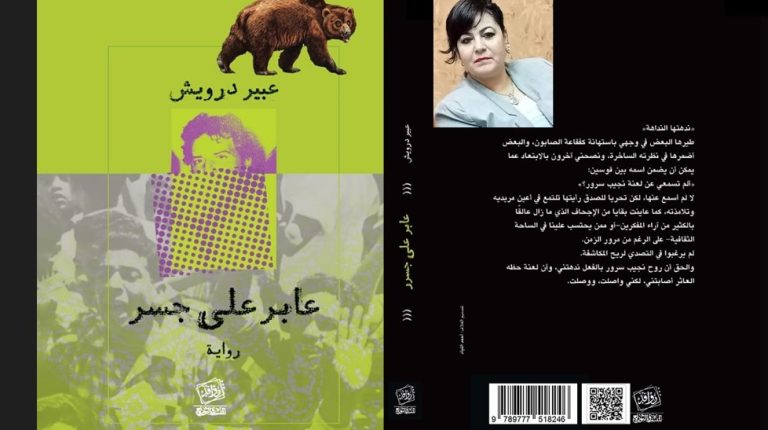

كاتبة ومترجمة مصريّة