شوقى عبد الحميد يحيى

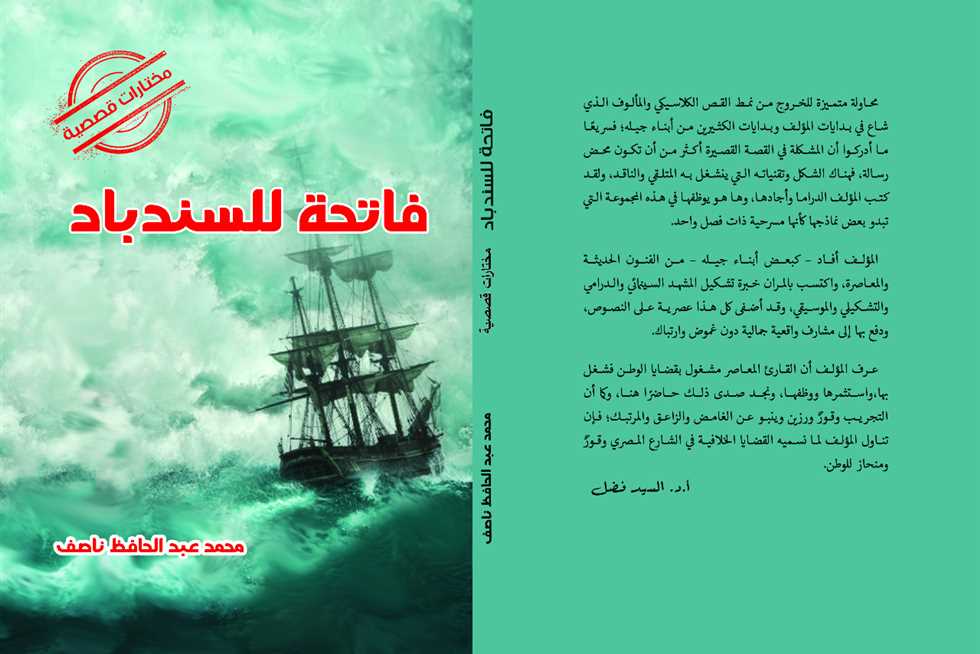

غالبا مع تحمل المجموعة القصصية روح الكاتب وأسلوب كتابته فى مرحلة معينة. اما أن تكون المجموعة “مختارات” من أكثر من مجموعة، فإنها تحمل اختيارات الكاتب لتلك المجموعة “المختارة”، والتى يرى فيها التعبير عنه، أو عن رؤيته العامة، وأسلوبه فى الكتابة. وهو ما نستطيع به أن نقرأ تلك المختارات التى تخيرها محمد عبد الحافظ ناصف، تحت عنوان “فاتحة للسندباد”[1]، التى تعيدنا مباشرة لتلك الحمولة الدلالية التى يوحيها كلمة “فاتحة”. والتى جرى الوعى الجمعي على قراءتها للميت، حتى وإن دل العنوان على عنوان قصة معينة من تلك المختارات، إلا انها تصبح عاملا مشتركا فى ثلاث من قصصه المختارة، جاءت فى مقدمة المجموعة “فاتحة للروح”، “فاتحة للقلب”، فاتحة للسندباد”. والتى يمكن النظر من خلالها إلى كينونة الإنسان، عامة، ذلك الذى يتشكل من “الروح، والقلب، والرحلة. كما يلقى العنوان، عنوان المجموعة “فاتحة للسندياد” بتهويماته الدلالية، فالسندباد، هو الرحالة، هو الإنسان الذى يمر على الحياة، وكأنه فى رحلة من البداية إلى النهاية، وإذا ما قرأنا الفاتحة، فنحن نقرأها على روحه، وكأن العنوان يسوقنا لرؤية محددة، نتوقعها، عبر تلك المختارات،

وكأننا أمام رؤية تستبطن (الموت) للإنسان، ذلك المصير الحتمى الذى ينتظر كل شئ حى، من الناحية الواقعية. غير أن الرؤية بهذا المفهوم، لا تضيف جديدا إلى الإبداع، الأمر الذى يقودنا –بالضرورة – للرؤية المعنوية، التى يستبطنها خلف كل قصة، والتى يمكن أن نقرأ كلا منها كقصة مستقلة، كما – أيضا- يمكن قراءتها كثلاثية، او كقصة واحدة تجمع رحلة الإنسان على الأرض، مسوقا بدوافع الروح والقلب.

ففى أولى تلك المختارات، تأتى قصة “فاتحة للروح” حيث تدور القصة حول الوالدة المريضة، والذى يسعى الابن لعودتها للحياة (الطبيعية). عبر العديد من الصور الجمالية، والظواهر التى يعانى منها أهل الريف، من المعاناة مع سيارات التنقل، المتهالكة، وعدم وجود الطبيب، وإن وجد لا يذهب إلى المريض، مهما كانت حالته الصحية، خوفا من برك المياه الراكدة من الأمطار.. إلا إذا… ليأتى ضيق ذات اليد لمواجهة مثل هذه المواقف.

وفى القصة الثانية “فاتحة للقلب” التى تستعرض أفعال (الشيوخ) وكيف يتحايلون على العامة، بحجة أنهم يعرفون ما يحدث للميت بعد الموت، لتظل صور حب الطفولة بين السارد والبنت “أمل” التى ماتت صغيرة، وكأن الأمل، أو الحب، او الطفولة هو ما مات، حيث يظل ذلك الحب قائما، يبحث السارد عنه فى زيارة مقبرتها، عندما ذهب ليرى (الشيخ) وقد مات، هل تخضر الشجرة على قبره، ليصبح من أهل الجنة، أم ظلت جافة، ليصبح من أهل النار؟. وفى ثالث القصص “فاتحة للسندباد”. نجد الطفل الذى يعانى الفقر، يعمل –فعليا- مناديا للسيارة الميكروباس، التى تعمل بين أبو على، والشعبية، وكأنه يعيش رحلة السندباد الجوال بين البلاد، فيستحضره الطفل، ويركب معه بساط الريح، ليصعد به مع حبيبته، فوق السحاب، ليستعيض عن الواقع المُر الذى يعيشه، بذلك الحلم الذى يطير به بعيدا عن ذلك الواقع.

ويستحضر الكاتب روح القرية فى قصة “شعر البنت”، بما تعانيه القرية من خرافات ووصفات يمكن أن تؤدى إلى النتيجة العكسية – مثلما حدث لعميد الأدب العربى “طه حسين- عندما أضاعت تلك الوصفات عينيه، وهو صغير. حيث تعانى البنت من تساقط شعرها، فيحزن الأب وينتابه القلق، يجرى مع كل وصفات الأقارب من العمات والخالات، والعجائز، حيث يجرب السارد (بول الحمير، الرجلة مع الزنزلخت.. إلخ). إلى أن تصل إلى تلك الصورة التى لم يفصح بها –الكاتب- والتى كان من الممكن أن تودى بحياة الرجل، الذى يعانى من ضعف القلب الذى يجعل من الممارسة الحميمة مع الزوجة، محفوف بالمخاطر، بحجة أن(الماء الدافق ليس بنجاسة ولكن مجرى البول هو الذى نجس} –ونلاحظ التناص مع الآية{ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب}[2]. حيث يعتبر القرآن أحد مصادر الثقافة الشعبية التى تعيشها القرية، ةيعبر عنها الكاتب- غير أن (الخرافة) ترى أن فى منيه، ما يمكن أن يشفى البنت، ويعيد لها شعرها، فتسعى الزوجة، لأن يستحضر الزوج ذلك المنى، دون التواصل المباشر معها، لكن العملية تفشل، مما يصيب الرجل، والزوجة والجدة، بالإحباط.

ثم نعود ونرى رحلة الإنسان على الأرض، فى الوقت الذى ما زلنا نرى فيه “آمال” التى ماتت {كان صديقى قد تجاوزنى بخطوات سريعة. “هويدا” قد رحلت لمدينتها الساحلية بعد الحرب و “آمل” هاجرت مع والديها إلى نفط البلاد رغم أننى حذرتها ووعدتها أن أًصنع لها عروسا أفضل من عروسة “إيمان” لكنها لم تسمع كلامى ثم ذهبتْ إلى مقابر الشيشتاوى ولم تعد بعد} حيث كان ذلك فى الطفولة، التى يحاول السارد وصديقه أن يعودا إليها، فيقرران اللعب والحب، غير أن الكبر قد أخذ حظه منهما، ف{اكتسى الوجود بظلمة الليل، أضاءت أنوار فلوريسنت صفراء، رأيت وجهه شاحبا، أمسكت نظارتى، حاولت أن أرى لكنى لم أر شيئا، طوحت بها فى الهواء، تناثرت عدستها فى الفراغ شظايا، تلاشت مع الريح، لم أعد أراها ولم أعاود الخجل، اتكأت عليه وعاودنا السير لكننا كنا ننظر لأسفل}. حيث اصبح الكبر والعجز، هو المسيطر عليهما. فنحن إذن أمام نوع من الموت، من الممكن أن نسميه هنا، موت الأحاسيس.

وتدخل “المختارات” فى منعطف جديد، لما يوحى أن مجموعة أخرى من القصص، تنتمى إلى مجموعة أخرى من المجموعات السابقة، حيث نجد ما يمكن أن نقول عليه متوالية قصصية، حيث تتكون الرؤية فى مجموعة من اللوحات القصصية، صغيرة المساحة الكتابية، تتضافر فيما بينها لتصبع رؤية كلية، دون أن ينزلق لما يسمى بال ق ق ج. حيث تحمل من الحركة، والفعل، فضلا عن المتعة، ما يؤهلها لأن تدخل براح القصة القصيرة. فنقرأ مجموعة (عامة) تحت عنوان “من حكايات البنت المسافرة”، والتى تفتح الآفاق -منذ العنوان-. تتشكل من مجموعة من خمس وحدات. الوحدة الأولى “خروج” حيث نتعرف على بداية رحلة، أو بيع البنت الصغيرة للممول الخليجى، صاغها الكاتب بالصياغة الشعرية، حيث يضفى الحزن على هذه البلاد التى لجأ أهلها لبيع بناتهم {هنا… فى هذه البلاد الحزينة والنيل ينساب رقراقا، أراد الرب أن تبيع البنات الصغيرات العيال السمر…}. حيث يلعب التصوير الكتابى دورا فى توصيل الصورة، وكأننا أمام مشهد تمثيلى، لنتعرف كيف أن الكاتب قبل أن يكون قاصا ناجحا، كان مسرحيا ناجحا. فكان (هنا) وقد أتبعها الكاتب بفاصل من النقط، وكأنه يصنع فراغا أو فترة من الصمت المعبر، ليترك للقارئ فرصة التأمل فى (هنا). ثم يتبعها، بما يزيد الإحساس بالفقد، حيث يقدم ما يتنافى مع الفعل، فالبلاد التى بها النيل المنساب الرقراق، منبع الخير والخضرة والنماء.. كيف يضطر أهله لبيع بناتهم، وكيف للبنت التى لازالت فى فترة التفتح والإشراق لبيع الولاد السُمر، حيث اصبحت السُمرة محط الأغانى والسرور. وكم كان دقيقا أن يستخدم الكاتب هنا لفظ (الرب) ولم يكن “الله”. لأن الله لا يرضى بهذه الفعلة، واستخدام (الرب) هنا توحى ب(الرب) الأرضى، ولى الأمر، سواء كان الأب فى العائلة، أو الأب فى السلطة فى البلاد. ثم يكرر الأمر نفسه، لتحدث المقابلة ف (هناك) يتبعها أيضا بفاصل من النقط على السطر. ف{هناك.. فى البلاد البعيدة، تفترش الليالى الخوالى، يهتز الطبشورر فى أيديهن، يرسمن مسخا، يدثرن بعباءة الشيوخ المليئة بالعيال التلاميذ العقارب المتطيبين برائحة الجاز}. فالبنات اللائى رحلن إلى تلك البلاد، كن لم يزلن فى سن التعليم، فيمسكن بالطبشور، الذى كن يستعمله فى مدارسهن (هنا)، لكنهن (هناك) ما يرسمنه ليس إلا مسخا من الأولاد الذين يلتحفون العمائم بين الكثير من الأبناء الذين تشم فيهم رائحة(البترول). وفى اللوحات القصصية الأخرى، نقرأ كيف أن هذا التصرف أعمى السارد، لينفتح النص على العام، ويخرج من نطاق الخصوصية، لنصل فى النهاية إلى {وصية/ إلى الصغار… إن متُ فضعوا نظارتى بجوارى لعلى أرى}. لينفتح النص أيضا على الزمان. ولتتكامل الوحدات فى وحدة واحدة، (تصور) الرؤية الحالية، زمانيا وجغرافيا، حيث يصبح النظر، أو الرؤية، هى العين المفتوحة، والتى ترى كل السوءات، ويصبح فقدان النظر، أو تكسير النظارة، موحيا بعدم الرغبة فى رؤية تلك الأشياء، وقد تككر الفعل فى أكثر من قصة.

قدم محمد عبد الحافظ ناصف قبل هذه المختارات، ثلاث مجموعات للقصة القصيرة- فوق عديد المسرحيات وقصص الأطفال- لكنه لم يحدد أى من قصص المختارات، من اي من المجموعات كانت هذه أو تلك، فكان علينا أن نجتهد لتحديد المراحل التى يمكن أن تنتمى إليها القصة بشكل تقريبى، فمثلا، إذا ذهبنا إلى نهاية المختارات. سنجد “قصتان من يوم العيد” الأولى “فرحة” والثانية “كل عام وأنت بخير”، حيث سنجد قِصَرَ المساحة –الكتابية- بخلاف تلك القصص التى جاءت ببداية المختارات، غير أن العين لا يمكن أن تُخطئ فى إدراك أن الكاتب هو نفسه صاحب العمل فى كل الأحوال، بمعنى أننا نجد الهم العام، مازال موجودا، بل عنصرا أساسيا، كعامل مشترك. حيث يتناول فى القصتين، علاقة الإنسان –على الأرض- بالموت، خاصة فترة الطفولة، والتى أتصور أنها-تلك الفترة- هى المنبع الذى دخله ليستخرج عشر أعمال للطفل، هى ما قدمه حتى الآن. وحيث سنجد براءة الطفل استخدمها الكاتب للكشف عن تلك العادات التى درج عليها الناس بالقرية، خاصة فى الأعياد، والتى من المفترض أن يكون يوم فرح وسرور، فحولتها العادات إلى يوم للقبور. فالقصة الأولى “فرحة” حيث نلمس، أولا، روح الطفولة التى تردد ما حفظته، دون تفكير، ليعكس ذلك أثر تلك العادات على الطفل، فضلا عن أهمية التعليم فى تلك الفترة، وكأن الكاتب يقدم رسالة لأولى الأمر. فيردد الطفل فى صباح العيد {بكرة العيد ونعيد.. وندبحك يا شيخ سيد. وخزه على كتفه فى غفلة منه وهو يتقافز كالفراشة :

-اليوم العيد يا حمار.. نقول ذلك يوم الوقفة}. ثم تتناول القصة تلك العادات من لبس الجديد، والاستحمام، رغم عادة الاستحمام كل يوم جمعة- ليرتبط ذلك بالصلاة، وليوضح ارتباط أهل القرية بالصلاة والشيخ والجامع-، ثم تأتى تلك العادة المتأصلة، بزيارة القبور صباح يوم العيد، حين يسأل (الطفل) صاحبه عما يرتديه يوم العيد، فيجيبه: {لا أدرى.. أمى الآن فى المقابر وعندما تعود سوف أخذ منها خمسة قروش لكى أرى فيلما”لبروسلى”}.

ولا زال الكاتب يستخدم ذات الوسيلة فى تقطيع الجمل، وكأننا أمام صورة من صياغة (تداعى المعانى) التى اتبعها أبناء ستينيات القرن الماضى، للتعبير عن تفتت وتشظى الرؤى والحياة من حولهم (بعد نكسة 67). ولنصبح أمام الوجود الفردى، فى ذات الوقت الذى نكون فيه ضمن الوجود الجمعى، فنقرأ (تصاعدت التكبيرات متعانقة مع أجمل فرحة يا سلام) –الوجود الجمعى-. ليأتى بعدها مباشرة، الوجود الفردى{يِخُزُه على مرة ثانية: – انظر.. هناك. – ماذا؟ – الواد سمسم يرتدى بنطالا من نوع “الجينز”……}. ثم يستحضر الكاتب روح الطفولة، ليلقى بها على تلك المزاعم والرؤى لأهل الريف، ليقول أحد الطفلين للآخر: {ما معنا من نقود أمى صنعت به رحمة لكى نوزعها على روح أبى.. هل يأكل أبى؟). لتفتح تلك الجملة التى تكشف ما يقع فيه اسرى للعادة، حتى لو تناقض بعض ما يرددون. ولكنا هنا نرى أن الأم أخذت ما بالبيت من نقود لتوزيها (رحمه على الميت) ولنصبح أمام موروث متأصل ومتجذر فى السلوك (المصرى خاصة) وهو تقديس الموت والموتى. وتفضيلهم على الأحياء. ولنستمر مع تصورات الطفولة التى ترى {أرى أن ننتظر حتى يرحل الجميع- ياليلة العيد آنستينا ويخرج أبى من مدفنه ونأخذ منه نقودا هو الآخر

-وهل سنجد نقودا معه؟

بالطبع أمى تركت له.. لا تخش شيئا، كان سخيا كما سمعت}.

وفى القصة الثانية “كل عام وأنت..” سنجد السارد لازال فى موقعه، الذى رأيناه فى قصص بداية المختارات، الطفل بعد أن وصل مرحلة المشيب، وقد أنهكه الترحال بطول الزمن. فيقول{لابد من الجديد فى هذا اليوم، لكن صلة الرحم بينى والقديم عامرة منذ آخر شئ اشتريته العام قبل الماضى، والجديد هذا العام أننى لن أرى عائلتى}. فقد زهد الرجل كل جديد وكَلَّ منه البصر، لكن تلك العادات، مازالت جاسمة على الصدور، وما زال الريف يرضخ تحت نير الفقر والجهل، حيث يرى صاحبنا أحد الرجال فى هذا اليوم ينبش فى القمامة، ولما اقترب منه وجده يمضغ فرخة فاسدة، بتلذذ، حتى أن صاحبنا كاد يتقيأ، فانصرف الرجل فى كبرياء وآنفة{أعطانى ظهره بتعال لم أعهده من أحد.. نظرت إليه باستغراق… واصل الأكل بنهم….. غرقتُ}.لنستعيد مباشرة الآية الكريمة {للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافا…}[3]، حيث نجد أنفسنا أمام صورة تعرض الكثير والكثير من مظاهر الفقر المتخفى، والذى نامت عنه أعين من بيدهم الأمر. وكأن الكاتب قد أحاط إبداعه القصصى بذات الرؤية- من البداية وحتى النهاية-.

تقنية السرد

يقوم السرد عند عبد الحافظ ناصف، على الجمع بين (الأصالة والمعاصرة)، حيث يمكن أن نلحظ بشكل واضح، غلبة إسلوب السرد عند جيل الرواد، والقائم على الإشباع، المُشبع بالكثير من الجماليات التى تربط القارئ بالقصة، فتستغرق القصة الواحدة عددا من الصفحات، دون أن تفقد روح القصة القصيرة، وهو ما يمكن الرد به على محاولات البعض لكتابة القصة القصيرة جدا، والتى فقدت معنى القصة. كما حافظ على روح القصة القصيرة (الحديثة)، تلك التى سعت لتفتيت الجملة، وسرعاتها – وفقا للموقف- مما جعل طريقة سير الجمله، تلعب دورا فى تغيير إيقاع السرد، فيقرأ القارئ، وكأنه يستمع للموسيقى، خاصة مع وجود الكثير من الصور الذهنية التى نجح الكاتب فى تصويرها، لتصوير البيئة، أو المسرح الذى عليه تجرى الأحداث. كما ساهم تقطيع الجمل، والتنقلات السريعة، بين الحاضر والماضى ليخلق الإيقاع (السريع) الذى يعبر عن تسارع الزمن، ونقلاته غير المحسوبة، وتبديل الشعور، بالانتقال من اللحظة الآنية، إلى الزمن الماضى فى مثل:{ أشاح بيده اليمنى، يحكى له جابر حكايات جميلة، كان يعشق السندباد ويتمنى أن يراه} تلك التى وردت فى قصة “الفاتحة للسندباد” حيث تعود {أشاح بيده اليمنى} إلى تلك المحاولة{جلس ثانية، فقد سخرت منه “إيمان” بالأمس عندما نظر لها وتنهد} والتى تعكس، كلا من الحاضر، فى التعامل مع السيارة – الوضع القائم، فضلا عن صورته المُزرية، وفق ما تراه الفتاة، الأمنية، والماضى، بإنعاكس رؤية “إيمان” له، بالأمس. وبين الخيال عن السندباد {ويتمنى أن يراه}، وبالفعل يطير معه على بساط الريح، بينما لم ينس أن يأخذ معه “سندريلا”، بينما هو يسير على الطريق بين (أبو على والشعبية)، الأمر الذى يعرضه كثيرا، لعقاب سائق الميكروباس، وصفعه. فيصف الكاتب فى كلمات تلك الصورة لمعاناة ذلك الطفل {كان يحلم بساعة يحدد بها نهاية يومه ويعرف منها موعد فيلم السهرة الذى لا يراه أبدا، فهو يعرف البداية دائما مع أذان الفجر}، لنستحضر تلك الصورة التى رسمها يوسف إدريس فى “قاع المدينة ” حيث البنت (الشغالة)، تحمل صينية البسكويت الثقيلة، قبيل العيد، على رأسها، وفى الطريق تقف للفرجة على الأولاد فى مثل سنها، يلعبون الكرة. وكأن بقاع المدينة، معين لا ينضب من حكايات الحرمان والعوز، وليصبح المجتمع هو الخزينة الأكبر ليستخرج المبدع منها، قماشة كتابته، ليعيد تفصيلها، بما يتناسب ولغته الإبداعية.

كما يمكن أن نلحظ- وبوضوح- تلك النهايات (المفتوحة) للقصص، الأمر الذى يفتح الرؤية الزمنية، لتصبح القصة صالحة للقراءة، والإحساس بالواقع، الذى يعيشه أهل الريف. فضلا عن استمرارية المشاكل، وكأن شيئا لم يحدث للتخلص من تلك العادات الخاضعة لذلك الموروث الممتد. مثلما نرى فى نهاية قصص ثلاثية (الفاتحة) للروح والقلب والسندباد. حيث ترقد الأم، التى كان مُنتَظَرا موتها، غير أنها لم تمت، رغم ما تعانيه، لينفتح الأفق إلى كل الاحتمالات.

كما تأتى الشاعرية السردية فى نسيج القصة، بصورتيها اللغوية، والرؤيوية.

فنجد مثلا كأمثلة لشعرية اللغة، فى قصة “شعر البنت، حيث يُذيب الكاتب المعانى فى تيار من اللغة الشفافة، والأوصاف الآخذة بِلُبْ القارئ، والذاهبة به إلى البعيد، حيث تكمن الرؤية وراء اللغة الشاعرية، الحاوية للكثير من الأوصاف الشعرية مثل:{ كيف لبنت لها وجه الصباح وعين البحر أن تكون بلا تاج يزين تلك المملكة},{ بانت ابتسامة خفية على وجه الزوجة كضوء شارد اختفى فى ليل تكسوه سحب داكنة} التى تصنع صورة حية لما يدور بين النساء (الأم والإبنة) وحياء الإنثى عندما تريد شيئا من زوجها.وفى قصة “شارع البحر” التى نقرأ فى مطلعها تلك الصور المُأنسنة للجمادات {المدينة تتقيا سكانها وشارع البحر يفتح ذرلعيه للجميع… كنت أبحث عنها فى طيات الشوارع وبين ثنيات الحوارى الضيقة}.

كما تأتى شاعرية الرؤية، حيث تكمن الرؤية وراء السطور، دون أن ينزلق الكاتب إلى المباشرة الفاسدة للعمل الأدبى، مثلما لم يقل لنا مثلا أن الرؤية المستترة وراء قصة “شعر البنت” هى وصف، والثورة –الهادئة- على تلك الأوضاع التى يعانيها أهل القرية، والتى لا تتيح غير الخرافة والجهل. وفى قصة “شارع البحر” لم يذكر لنا أن العمر قد سار بالسارد وصديقه، ولكنه أوحى لنا بذلك، مستخدما العنوان، للدلالة، والفهم. فإذا كان الشارع يوحى بالطريق، طريق السير، طريق الحياة، طريق الشر، طريق الخير، فإن البحر يعنى –ضمن ما يعنيه- السفر، أو الترحال. وحيث انصبت القصة هنا حول السارد وصديقه، فإن الشارع هنا هو شارع الرحلة،، من الطفولة، إلى الشيخوخة. وهو ما نجده أيضا فى قصص عديدة، ومنها قصتى النهاية “قصتان من يوم العيد”. حيث لم يفصح الكاتب بمرور الزمن، وكبر السارد، لكنه أوحى لنا بعديد الصور التى تقودنا إلى تلك الرؤية. وهو ما يمنح (الحكاية) صفة القصة، ويضفى عليها الشعرية، أو الإبداعية.

من المميزات الإبداعية للقصة القصيرة عند محمد عبد الحافظ ناصف، المتواليات القصصية(ثنائية وثلاثية وخماسية). وهو ما يعكس الفهم الصحيح للقصة القصيرة، حيث نستطيع قراءة كل قصة كقصة مستقلة، أى كنقطة منفصلة، ثم إذا ما تم وصل النقط (القصص) ببعضها البعض، فسنصل إلى الخط المتصل. فمثلا إذا أخذنا ثلاثية “الوجبات” التى تحتوى قصص (إفطار. غداء. عشاء) فكل منها وجبة (قصة) قائمة بذاتها، فإذا ما ربطناها، فإنها تقدم سلوك إنسان فى أى مكان، وإذا ما اتسعت الدائرة قليلا-لإظهار المُضمَر- فسنجدنا أمام تمثيل لحياة مختلفة من مكان لآخر. وإذا ما اتسعت الدائرة أكثر، وربطناها بوجود الإنسان على الأرض، سنجد أننا أمام وضع الكائن البشرى، الذى يمثل إفطاره بداية حياته “ملعقته معى لكى أقرأ له الفاتحة عند الطعام”، ويمثل الغداء وسط حياته( يذهب إلى الخليج ويُحضر الأموال) “وجدت كلبا يأكله فقاسمته، لم ينبح”. وتنتهى حياته بالنسبة للأسرة. ويمثل العشاء، مرحلة الكِبر فى السن عندما يصبح ثقيلا على من حوله “مذنب لا يجد غير الذهب طوقا له”.

فإننا باستعراض تلك المختارات، فنحن إذن نستعرض مسيرة الكاتب فى واحدة من صور إبداعاته التى تنوعت بين القصة والمسرح، وأدب اليافعة. نعيش فيها، محاربة العادات والتقاليد، ومطاردة أسباب التخلف. ولتصبح تلك المختارات، إحاطة بالفن القصصى الذى أبدع فيه محمد عبد الحافظ ناصف، الذى لا يخلو من المتعة القرائية، والمغموسة فى الرؤى الشعرية، والرسالة التنويرية، الصالحة للماضى وللحاضر فى ذات الآن، فكانت “فاتحة” ل”السندباد”، ولكنها فاتحة للإنسان المصرى، الذى يحلم له الكاتب بالأفضل، كى يكون إنسانا… يعيش على الأرض.

…………………………………..

[1] – محمد عبد الحافظ ناصف – فاتحة للسندباد (مختارات قصصية) – المجلس الأعلى للثقافة – 2021.

[2] – سورة الطارق – الآيات 6، 7.

[3] – سورة البقرة- الآية 273.