أحمد عبد الرحيم

زوج وزوجته، وأحدهما يخون الآخر.. ما أخطر ما يثيره هذا الموقف؟ الإجابة: جريمة قتل، والمعتاد – دراميًا – أن نشاهد قبلها صراع الزوج والزوجة والعشيق، إلا أننا – هذه المرّة – سنتابع ثلاثيًا آخر: الزوج والزوجة والقاتل المأجور!

تبدأ الأحداث بزوجة فى منزلها، يداهمها قاتل، ويخبرها أن زوجها استأجره ليقتلها بحجة خيانتها، لكن القاتل، الذى يتلقى جلسات علاج نفسى، يتعاطف مع الزوجة، التى تؤكد له براءتها، وخيانة زوجها نفسه لها!، بعدها يصل الزوج للمنزل، محتفلًا بعيد زواجه العشرين!، لتندلع المواجهة الأخيرة، وتبدأ كل شخصية فى خلع أقنعتها المتنوعة، وإزالة كل مساحيق الكذب عن وجه الحقيقة الفعلية، لتتلاشى علامات الاستفهام، ويتبقى سؤال واحد فقط: مَن سيقتل مَن؟!

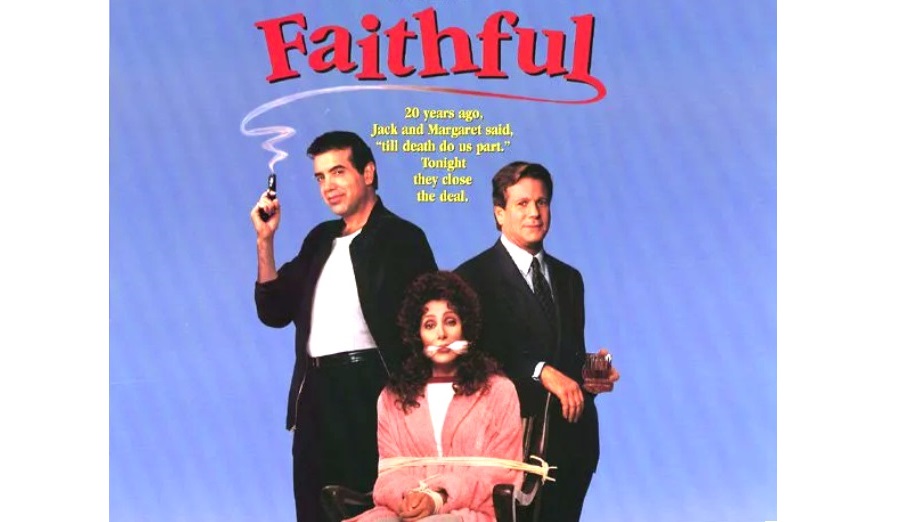

الفيلم الأمريكى (Faithful)، بمعنى مُخلص أو مُخلصة، الذى أُنتج سنة 1996، وعُرِض فى مصر بعنوان (القاتل المأجور)، مأخوذ عن مسرحية كتبها الممثل تشاز بلمنترى، ثم حوّلها إلى سيناريو سينمائى، لعب بطولته فى دور القاتل، مع شير، ورايان أونيل، وأخرجه بول مازورسكى، وأنتجه صديق بلمنترى، النجم روبرت دى نيرو، الذى كان قد أخرج قبلها بـ3 سنوات فيلم (A Bronx Tale أو قصة من برونكس)، من بطولته وبلمنترى، عن مسرحية من تأليف الأخير أيضًا.

الفيلم مكثّف زمانيًا ومُكانيًا للغاية (يدور فى 73 دقيقة، بين 3 شخصيات، فى مكان واحد، لمدة يوم واحد)، وذكاؤه الحقيقى فى هذا السيناريو الذى عالج فكرة الإخلاص داخل مجتمع نسى أصلًا كلمة الحب، وذلك عبر كوميديا سوداء تسخر من المأساة خلال تجسيدها، وجو بارع من التوتر الدائم، المصاحب للطابع التشويقى للعمل، الذى يُفجِّر هيستريا من الألغاز تطبق على عقل المشاهد، لاسيما فى ربع الساعة الأخيرة الحافلة بالمفاجأت، كجزء من حالة المتعة التى يوفِّرها هذا العمل القصير الصغير، لكن الحاد والعميق.

يفضح السيناريو عالمًا يدمن الخيانة، يتغذى على الكذب، لا وجود لأى علاقة حب مخلصة فيه، ولهذا تفرّغت الإنسانية من شخوصه، متحولين إلى ما يشبه الدمى. الزوجة تقول لزوجها: “لقد حوّلتنى لمجرد تحفة فى منزلك!”، القاتل يبدو كدمية تحرّكها الرغبات المتعددة؛ فالجنس أصبح متعة آلية مدفوعة الأجر، والقتل مهنة يسد بها رمق العيش، والزوج عجز عن بناء أسرة، فحرّكته شهوته نحو سكرتيرته – الجميلة كدمية أخرى – وأموال زوجته. أى أن الجميع مشدود بأحبال ظروف تحكمها قيم ماديّة مخيفة أصولها الطمع والأنانية والخيانة.

إن الاندفاع الأعمى لقاطرة الجشع فى مجتمع كهذا ألغى من قواميس تعاملاته المعانى السامية، وأضاع حقيقة الدفء بين أهله، عقب تخطيهم لكل ما هو مقدس، ولا عجب فى أن يبدأ الفيلم بعودة إلى الماضى يسترجع فيها الزوج قسمه أن “يُخلِص” لزوجته أمام مذبح الكنيسة، وذلك فجر يوم تنفيذه لحكم الإعدام فيها، إظهارًا لانهيار كل مقدسات شخصياته، الكاثولوكية غالبًا، وهو بالمناسبة أمر لا يُخفى ظلال عنصرية يهودية، صارت معتادة فى السينما الأمريكية إلى حد البديهية، تجدها تربط بين الكنيسة وضياع الإيمان، كاثوليكية القاتل وحرفته، اعتزازه بهيبة وقدسية الزواج المسيحى وإصراره – فى الوقت نفسه – على خيانة زوجته دوريًا، لكن فى صورة “سلسلة من العلاقات العابرة ليس أكثر!”

بالنسبة لاختيار الممثلين، فإن بلمنترى فى دور القاتل يبدو متماسًا إلى درجة التطابق مع شخصية المجرم الكاثوليكى، الإيطالى الأصل، الذى تختلط على ملابسه حمرة الدماء بصلصة الإسباجتى. قدّم بلمنترى هذه الشخصية مرارًا فى صياغات مختلفة، لكنه تعمّد هنا إثارة الجانب العاطفى فيها، كاتبًا وممثلًا، مُستثمرًا الخبرة، والزخم الإنسانى، لرجل وُلد وعاش فى الشوارع الخشنة لحى البرونكس الفقير بنيويورك، ليعرض مجرمًا به من السذاجة والاندفاع ما قد يضحكك أو يخيفك، لكن أفضل ما فيه هو عاطفته الجيّاشة، وبوصلته الأخلاقية التى تعمل أحيانًا.

اختيار رايان أونيل فى دور الزوج كان صائبًا؛ فأشهر أدواره كان فى الفيلم الرومانسى (Love Story أو قصة حب – 1970) كالعاشق المخلص، وغيابه – نسبيًا – عن الشاشة، فى الفترة التى أدمن فيها الكحوليات، ساهم فى تدعيم هذا الدور فى ذاكرة الجماهير، ليجىء ظهوره بعد ربع قرن على قصة الحب الوردية هذه، فى دراما شبه دموية؛ ليكون أقرب لاختزال سينمائى لهذا المناخ القاسى الذى اجتاح العالم، وحوّل “عاشق زوجته” إلى “مُدبّر حادث اغتصابها، فقتلها عمدًا، ليرث نقودها”! هذا التناقض بين الصورتين هو أبلغ تكثيف للفكر الذى يعرضه الفيلم؛ حيث تحوّل الحب من غاية لتعمير الكون إلى وسيلة للثراء السريع، خاصة مع زيادة وزن أونيل، وسيطرته على الدور كزوج يكبت عصبيته، ويخفى نواياه تحت رداء ثعبانى أملس.

وظّفت شير موهبتها، ووجهها غير الجميل لدرجة أيقونية، مع أنوثتها الخافتة ظاهريًا، لكن المشتعلة رقة باطنيًا، فتناغمت مع اللحن الكئيب لكوميديا الفيلم، وكم كانت بجسدها الهزيل، وصوتها الكسير، مُوحية فى تصويرها للشخصية؛ كزوجة ترتع فى ثراء، وتعاسة أيضًا.

أبرع ما فى الفيلم إطلاقًا، وذروة سوداوية كوميديته، هو شخصية د. سوسكيند، التى يلعبها مخرج الفيلم بول مازورسكى، كالطبيب النفسى، الذى يبدو للحظة كركن العقل الوحيد وسط جنون ثلاثى البطولة، لكنه فى الواقع مدمن قمار، واُستغِل ذلك فى إطار يسخر بشكل لاذع من مهنته، وما تمثّله، ومن جدوى العلاج النفسى أساسًا. فالقاتل يُعالَج لكنه يمارس القتل يوميًا، والبطلة يبدأ بها الفيلم بعد خمس سنوات من العلاج النفسى تقرِّر الانتحار! د. سوسكيند يرمز لاختلال منظومة القيم فى عالم الشخصيات، وتجىء اللقطة الختامية بجرس ذلك الطبيب يرن فى هاتف الفيلا وحيدًا، دون أن يجيبه أحد، كرد فعل طبيعى يجعل التعقل الحقيقى فى هذا العالم أن تكون على مستوى جنون أحداثه، أو – على الأقل – أن تواجه داءك بشجاعة وحسم، مما سيخلِّصك من “مرض” الطبيب النفسى!

استخدام الأغانى القديمة فى شريط الصوت كان فعّالًا لأقصى حدود التهكم؛ فأغنية نات كينج كول ” Let’s Face The Music And Danceأو دعنا نواجه الموسيقى ونرقص” تمهِّد لإلتهاب الأحداث، وتُرهِص برقصة الخيانة التى سيرقصها الجميع بعد قليل، فى مرح يتوافق وشخصية الفيلم. تجد الروح ذاتها فى ختام الفيلم بأغنية دانا واشنطن “What A Difference A Day Makes أو يا له من أثر يحدثه يوم”. أما افتتاح الفيلم بأغنية سارة ڤون “I’ll Be Loving You Eternally أو أحبك للأبد” – وكأننا على موعد مع فيلم عاطفى – فكان فكرة ذكية لخّصت السخرية المريرة للفيلم من عالمه. ناهيك عن أن اختيار تحف الماضى الكلاسيكية هذه جاء فى مجمله رثاءً حارًا لرومانسية الحاضر المُشوَّهة.

موضوع الفيلم ليس غريبًا عن مخرجه، فقد أبدع فيلم (An Unmarried Woman أو امرأة غير متزوجة – 1978) قبل 18 عامًا، وشرَّح من خلاله المتاعب النفسية التى تواجهها امرأة عصرية يتركها زوجها لأخرى أصغر سنًا. هنا، وبمعاونة مديرين التصوير فريد ميرفى وكونراد إل. هال (الفائز بالأوسكار 3 مرات)، استغل مازورسكى الجو الداخلى للفيلا / مكان الأحداث، خاصة فراغها الضخم وممراتها الصماء، كمُعادل لاغتراب الزوجين وبرود العلاقة بينهما، مُستخدمًا حركة حرة ناعمة للكاميرا أعطت للمشهد حيوية لا تنقطع، وزوايا حادة وأوضاع غير تقليدية للكاميرا أحيانًا تجسيدًا لغرائبية الحدث، فضلًا عن اللعب بالإضاءة، باردة أو دافئة، للتعبير عن أكاذيب الشخصيات أو اعترافاتها؛ وكلها أمور تنتمى لأسلوب البساطة الذى اتبعه مازورسكى، مُؤكِّدًا إدراكه لقيمة النص وحرارته المسرحية، لذا تركه يقود العمل، لكن فى غير تناسٍ لأدواته كحرفى نجح مع المونتير الحاذق نيكولاس سميث فى تحويل المسرحية إلى عمل سينمائى متقن، بل لاهث الإيقاع. صحيح فرضت مسرحية النص نفسها، لكن على نحو أثبت طغيان النص وتماسكه، لدرجة أن لحظات العودة إلى الماضى القصيرة (للقاتل أمام ضحية سابقة، أو للزوجين متنزهين فى شبابهما..)، التى حاولت كسر رتابة المكان الواحد / خشبة المسرح فى الأصل، بدت زائدة وجائز حذفها. لكن رغم ذلك، فإن المنتوج النهائى لم يكن مسرحية، وإنما فيلمًا سينمائيًا عرف كيف يطوِّع نفسه لتجسيد مسرحية، بدون حذلقة أو افتعال.

وأخيرًا، فإننا أمام فيلم خفيف، ممتع، لاذع، يعرض شخصيات حارة، وصراعًا متصاعدًا، ومفاجآت لانهائية، من خلال تقنية لا تتكلّف، وميزانية صفرية، واعتماد على نص محبوك وطاقم قدير، موفِّرًا الدراما والطرافة، وطارحًا تحوّل الإخلاص فى عصرنا إلى كوميديا سوداء؛ وهو ما أتحداك – بعد مراجعة أغلب علاقاتك – أن تنكر صدقه!

……………………………..

*نُشرت فى موقع “عين على السينما” – 26 يناير 2014.