د.مصطفى الضبع

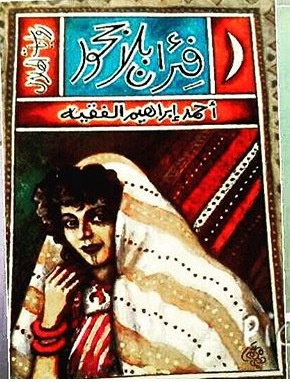

للكاتب مشروعية الاختلاف فى مشروعه الخاص عن مشروعات الآخرين وإنجازاتهم وكذلك فى عمله السابق عن اللاحق، يؤكد هذا ما أبدعه الروائى الليبى أحمد إبراهيم الفقيه فى روايته الأخيرة فئران بلا جحور (1)، إذ تأتى الرواية نسيجا مغايراً لما ألفناه فى أعماله السابقة التى كانت تقترب من الإنسان فى مواجهة زحام المدن بكل ما يحمله من قيود وصراعات، ولكنه فى نصه الروائى الجديد يجعل من الإنسان كائنا فى مواجهة فضاء الصحراء التى لا تزدحم إلا بصراعات من نوع جديد تكاد تجذب القارئ سريعا ليفكر فيما من شأن هذه الصراعات أن يكشف عما وراءها من مغزى، فالنص يسير على نظام يبدو فى ظاهره كلاسيكى الحكى ولكن النظرة المدققة تكشف عن طبيعة تبدو بعيدة تماما عما حكم به أولاً، فالنص مفاجئ فى طرائقه، مباغت فى تقنياته متوافق مع قارئ عربى نهم للحكايات تأسره تفاصيلها وتستغرقه أحداثها ويسعى إلى مصادقة أبطالها وراويها.

يعمد الراوى منذ البداية إلى وضع قارئه فى وضعية تحفز، إذ لم يطرح أية ملامح لمكان ما أو أشخاص يضعهم فى زاوية من عالم يتحركون فيه، وإنما أضاء المساحة التى يتخيلها القارئ، أضاءها بأكبر مصباح يمكن للإنسان أن يدركه (الشمس) التى تكشف كل حقيقة تسطع عليها حتى لتصبح هى نفسها حقيقة الحقائق هكذا يتقدم النص فى استهلال سردى يخطئ من يظنه مجرد مدخل لعالم بديع:

“كانت الشمس قد وصلت إلى نقطة هى تماما منتصف السماء وكأنها أعجبها المكان، فأمسكت سروج عرباتها، ورأت أن لا بأس من وقفة حتى وإن طالت، تستلقط فيها أنفاسها، وتأخذ قيلولتها، قبل أن تستأنف الرحيل” (2)مما يجعل الشمس مؤهلة لأن تقوم بوظائف متعددة على مستوى الحكاية المسرودة، وظائف عنقودية غير منفصلة فى واحدة فيها عن الأخرى، فهى تعمل على إضاءة عالم يبدو مظلما عند مقاربة العنوان “فئران بلا جحور” والإضاءة التى يحتاجها القارئ ليهتدى بها فى رحلته مع النص تغاير فى وظيفتها ما يشعر به هؤلاء الذين لم يتعودوها (الفئران)، تلك التى تعودت الظلام، ظلام الجحور فأصبحت مجبرة على أن تعيش فى عالم غير عالمها، عالم تبدو فيه الحياة أكثر صعوبة لأنها فى الجحور كانت تعيش حياة مستقلة عن الإنسان الذى يمثل عدواً لدوداً لها لا يختلف فى ذلك من يطاردونها للقضاء عليها تخلصاً من هجومها على الشعير أو من يطاردونها ليأكلوها، وهذا الطرح يأخذنا بدوره إلى ما هو أبعد من ذلك حيث الأمر يعدو مغايراً لمجرد فكرة وجود النص فى عالم الشمس أو العكس، فالاستهلال السابق من السهل أن يقارب من خلاله عالم الكاتب نفسه الذى يبدو هو فيه شمسا تصل إلى منتصف الطريق إلى الحقيقة أو منتصف العمر الذى يجعله على قناعة من أن الحياة يجب أن تدرك بصورة أخرى، إن الفكرة التى تبدو رومانسية

تمتزج بآلية البيان العربى القديم فى جعله الحقيقى مجازيا وبثه الحياة والعقل فيما لا عقل له، الفكرة نفسها- مع نظرة مغايرة- تكون صالحة تمام الصلاحية لأن تنطبق على هذا العالم الخاص الذى يبدو فيه عالم الكاتب مرجعية لنص يفرض نفسه ومن ثم عالمه على القارئ، عند هذا الحد من إدراك النص تزداد الطاقة الترميزية نشاطاً، فالعالم يبدو بكراً قبل دخول الإنسان الذى لا يكتفى بأن يفض بكارة هذا العالم ولكنه يسعى إلى إقامة عالمه هو الذى يستند على مبادئه الخاصة التى تجعل منه الوحيد على الأرض وما سواه من كائنات تدور فى فلكه الخاص:

“لم يكن فى هذه البقعة من الأرض كائنات بشرية يمكن أن تنزعج من حرارة الشمس” (3)وكأن الإحساس محصور فى الإنسان والصراع مع الطبيعة وقف عليه دون سواه مما يجعل النص ينحو بنا إلى وجهة تنحاز لكائن لا يهمه إلا نفسه على حساب الآخرين، لقد غزا الإنسان – ممثلا فى النجع المهاجر- عالم الجرابيع مغتصبا حقول الشعير أو حصاده الذى ادخرته هذه الكائنات التى لم تفعل إلا ما هو مباح لها فى تحصيل الرزق ولها حقها فى ذلك.

سرديا لم تكن حركة الشمس مجرد ميقات زمنى تتحدد فى إطاره التفاصيل أو تتدرج المشاهد ولكنها حركة تحتاج إلى متابعة من الاستهلال وحتى النهاية مروراً بالفصول المتعددة للرواية، مما يطرح دلالات متعددة أهمها أن اقتران الشمس بالتأويلات المطروحة سابقا يجعل غيابها لهذه المعانى وهو ما يتقرر إذا ما نحن راجعنا ما يحدث ليلا بعيداً عن حركة الشمس ونهاراً فى إطارها، إن برهان الذى قرر إيقاف أذان الفجر كيلا يأتى أبناء جبريل ليكتشفوا ما وقع عليه أبناء النجع، لم يفعل ذلك فى صلاة أخرى من المنطقى أن أبناء جبريل سيسعون للصلاة دون سماع الأذان وهم إذا كانوا من المهتمين بالصلاة لن يدفعهم إليها الأذان.

والشمس فى حركتها الدالة يوميا لا تشعرنا أنها لا تأتى بجديد ولكن الثبات المكانى ينتج ما يشبه جيوب السرد أو ما يمكننا تسميته خلجانه التى تمثل جوانب فى مساحتى السرد والمكان اللذين يشكلان قماشة النص وعصبه، والأرض بوصفها مكانا يضم الأحداث المسرودة تمثل مساحة واسعة دون معالم واضحة بداية، مساحة تتشكل عبر حركة الإنسان فالسارد لا يقدم وصفا تفصيليا للمكان أولا وإنما يعمد للأحداث التى تحرك خيال المتلقى المشارك فى تشكيل عالم النص، حيث يشكل القراء على اختلاف قدراتهم التخيلية المكان غير المشكل وإنما تتضح معالمه مع حركة الأفراد فيه لذا لم ينفتح المكان مرة واحدة لتنضاف مساحة جديدة بكر إلى المساحة التى يتحرك فيها الأفراد وهى المرة التى تواعد فيها عامر وزينب اللذان يقران بلقائهما وعداً معروفا للجميع بالزواج ولكن الظروف غير المواتية تقف حائلا دون إتمامه، وعندما يخرجان تنفتح معالم أخرى لم تكن معروفة وتأتى ملامح المساحة المنفتحة قرينة حركة العاشقين أو المحبوبين، إنه الحب الذى يفتح مساحات جديدة للمعرفة والرغبة التى تحرك الإنسان إلى عالم جديد يسبر أغواره ويوسع من مساحة حركته، هل كان النجع ليكتشف مخازن الشعير لولا رغبة الصغير وحبه للاستطلاع الرأسى (التنقيب) فى الأرض وهى حركة تأتى فى مقابل حركة أفقية تحركها عامر وزينب للقاء، حركة تمثل خروجا على التقاليد أظهرها السارد ببراعة فى وصفه للمكان الذى يبدو مخيفا فى مخالفته لطبيعة مكان استقرار النجع، ويؤكد هذا الخروج بأنه خروج من دائرة الأمان إذ يقع المحبوبان فريسة لذئاب شرسة كادت أن تفقدهما حياتهما، يبدو المكان بداية طارحا معطيات الإرهاب وهو ما لا يدركه عامر الذى يحركه الشوق ويدفعه الحب:

-“ومدفوعا بمشاعر الغبطة التى أنعمت قلبه، تحرك عامر بن شيحة مسرع الخطى باتجاه الناحية الغربية حيث تقل أشجار السدر، وتكثر فى الوادى المناطق الصخرية الخالية من الجحور، بينما تتسامق على ضفة الوادى كثبان الرمل العملاقة…”()

-“وصل إلى كثيب من الرمل الأحمر يشبه جبلا، وبدلا من أن يمضى فى طريقه إلى شجرة السدر القريبة، دار بالكثيب، ليترك مضارب النجع خلفه…”

-“لم يبق لزينب عذر كى لا تستسلم مثل صاحبها لليونة الرمل وتجلس قريبة منه، فى مواجهة أفق ينتهى بسلسلة الجبال التى يرتمى وراءها عالم الشمال ببحره وسواحله ومدنه العريقة وعلى يمينها منطقة كثيرة الصخور تحتل مجرى الوادى، حيث انكمشت الحقول إلى نتف متفرقة، بها شجيرات السدر الصغيرة وعلى يسارها تترامى مساحات لا حد لها من الأرض الجرداء ذات اللون الأشهب، تخترقها بعض المسارب الصغيرة، والأخاديد التى حولتها السيول، والتى نبتت فى مجاريها وعلى ضفافها، أعداد متفرقة من نباتات الرقم والسبط والقزاح”()

ولا يتوقف الأمر عند تقديم المساحة المكانية المؤطرة للحدث ولا الدالة على الخروج وإنما يأتى الوصف إيقافا لتدفق السرد الذى يحرك المتلقى المدفوع هو الآخر تأثراً باللحظة. إلى توقع ما يحدث أو تخيله، إن الملتقى يندفع إلى تخيل لقاء روميو جوليتى، لقاء عاشقين خلا لهما الوقت مما يجعل السارد (الممتلك لوعى فعله) يحاول إيقاف لهاث المتلقى مانعاً عنه توقعه ومحركا فيه تشوقا من نوع جديد يجعله مدركا طبيعة الحياة التى يعيشها المحبوبان فليس هما روميو وجولييت فى الواقع وإن كان ذلك فى طيات المشاعر و الأحاسيس، والسارد فى إطار وعيه باللحظة لا يجعل منها مجرد لقاء بين اثنين وانما يستثمرها لإظهار تفاصيل دلالية أخرى، فعندما تجلس زينب يجعلها تأتى بحركة معبرة دالة تلخص وضعها ومعها عامر بصورة خاصة وتنسحب على النجع بكامله أو على وضعية النجع فى وضعه الراهن”

“جلست زينب وقد وضعت عينيها فى الأرض حياء، تعبث بالرمل، تملأ به يدها، وتجعله يتسرب بين أصابعها دون أن تقول شيئاً” ()

إنه قانون الحياة الذى بدأ يفرض نفسه على المكان، ويمس الحياة نفسها وقد بدأت تتسرب من أيدى أصحابها، إنه العمر الذى ينقضى دون جدوى، وهى حالة اليأس التى دفعت زينب للمغامرة بأن تنفلت من الجميع مستجيبة لنداء خفى لتلتقى بعامر بعيداً عن الأعين: “فهى أول مرة تجلس مع عامر على انفراد، منذ أن صارت موعودة له ورغم أنهما يلتقيان كثيراً فى إطار العائلة، إلا أنه لم يحدث أن وجدا فرصة لتبادل أى حديث له معنى يتصل بحياتهما ومستقبلهما” ()

و عملية الخروج تعد بمثابة خروج عن النص أو خروج خطر و السارد يستثمره لإظهار حالة الانفلات التى كان على المجتمع أن يعيشها والتى تكاد تشبه عملية القدر التى تتمثل- حسب الثقافة الشعبية- فيما يسمى بخط الرمل والنص يطرح التساؤل صريحا:

” إذ من يجرؤ على أبطال ما يقوله خط الرمل؟” ()

إن ظلالاً من الترميز السياسى أو الاجتماعى العربى يطرح نفسه عبر النص ويمكننا ألا نعتبر ذلك تأويلا، متكئين على ما صرح به المؤلف نفسه فى مقدمته للرواية() فالمدقق للمكان الذى يمثل بؤرة للأحداث يدرك نقطتين لهما أهميتها وخطورتها فى هذا السياق”

الأولى: ما أشرنا إليه سابقا من خروج عامر وزينب على نص القانون الاجتماعى وهو خروج مبرر ارتضته الجماعة ورفضه العم، والقارئ يتعاطف مع هذا الخروج متضامنا مع حالة الكساد التى يعيشها جيل لا يمتلك حياته ولا مصيره. لذا لم يرفض أهل النجع- باستثناء العم الثائر- هذا الخروج بما فيهم الأب بل مثلوا عنصر حماية ووقاية لهما من ثورة العم الذى يمثل زمنا وتقاليد وطبيعة تكاد تكون مختلفة ومغايرة.

الثانية: دخول أبناء جبريل من الشرق (أو كما نفهم من النص)، وهو دخول مفاجئ يعضد ما يطرحه النص من تقنية المفاجأة والقطع، وهو الظهور المرفوض من الجميع فى مقابل خروج ليس كذلك من عامر وزينب، والعبارات الأولى التى تكشف عن طبيعة الداخلين إلى جسد الوطن شبه المستقر “تقدم نحو الرجل يلاقيه فى منتصف الطريق

-سلاما على أهل هذا النجع.

كانت لهجته البدوية التى تنبئ بهيئته من شرق البلاد واضحة تؤكد ما ذهب إليه تفكير الحاج أبو حمامة منذ أن رأى ما يرتديه الرجل وجماعته:

-وعليكم السلام.

-أخوكم يونس من أولاد جبريل”()

على الرغم مما يبدو عليه الدخول سلميا- فإنه دخول مغير لطبيعة الحياة والدخول فى محاولات الاخفاء والاختفاء المستمر – للدرجة التى يضطرون فيها للكف عن أذان الفجر والتفكير فى تغيير طبيعة الحياة بالعمل ليلا بدلا من النهار، ولأن عملية الدخول مرفوضة تسعى رابحة إلى تطبيع العلاقات مع أهل النجع ويكون دخولها دالا إذ تنجح فى السيطرة على رجل العلم والدين معا (الفقى برهان) الذى لا يجد حرجا ولو فى داخله من السعى لهذا التطبيع.

إن حركتى الدخول والخروج على الرغم من أنهما تبدوان منفصلتين فإننا يكفى أولاً أن نتوقف عند تابعهما، فالخروج تال للدخول مترتب عليه ونغمة التحرر التى عزفها أبناء جبريل سرى مفعولها لدى الكثيرين من ابناء النجع، فلم تكن نشازاً لديهم إنه العالم الطالع فى مقابل عالم يؤذن بالزوال أو يكاد، عالم لم تبق منه إلا الحكايات والرجال المتميزون والنساء اللواتى لهن سمة البروز والظهور أو التميز هؤلاء الذين يتكئ تاريخهم على حكايات تمثل نقطة الاختلاف:

-الفقى برهان يستند على عالم من الحكايات والنصوص المختزنة.

-رابحة بدورها لها تاريخها الحكائى الذى لا يرويه أحد إلا هى

-الحاجة خديجة زوجة الشيخ حامد أبو ليلة يتمثل تميزها فى حكاية خروجها عن المكان وارتحالها للحج.

-العمة مريومة شخصية صنيعة الحكى ينبنى عالمها على مادة حكائية واضحة المعالم.

وفى إطار التأكيد على هذه السمة تبرز شخصية مغايرة لا حكايات لها فى الوقت الذى يكاد وجوده المجرد أن يكون مثيراً لعشرات الأسئلة التى لا يجيب النص عليها صراحة ونعنى “القبطان” باسمه المستفز، فالقبطان- كما هو معروف- شخصية مائية علاقتها بالبحر والإبحار أكبر من علاقتها بالصحراء أو اليابسة ولكنه نسيج منفرد يثير بدوره أسئلة لا يجيب عنها القدر الممنوح له من مساحة سردية، إنه لا يعد نموذجاً ظاهراً لأنه-كما يطرحه النص- لا يتكئ على حكايات مباشرة أو حكاية تطرح نفسها مباشرة كما فى حالة الآخرين وإنما – حكايات غير مصرح بها، إذ من المؤكد أن هناك علاقة ما أو معنى كامنا فى هذا الإسم تكون علاقته به كالمثل العربى وقصته، وإذا كان القبطان قائما بدور القيادة فى الذاكرة الإنسانية فإن قبطاننا ههنا لا سيادة له إلا إذ أدخلناه فى سياق المقولة العربية “خادم القوم سيدهم” إنه يقوم بخدمة تكاد تكون ثابتة، إعداد الشاى للمجلس وهو من هذه الزاوية يبدو فى علاقة بالسيولة، الماء من زاوية قد لا يتنبه لها القارئ مما يجعله شخصية هامشية وإنما على مستوى التأويل هو يمنح الشخصيات تنوعاً محدوداً ولا يهتم السارد بالتاريخ له ولا للتعرض لتفاصيل حياته، إنه يشبه الشخصيات الهامشية فى روايات الفلاح (عبيط القرية- المعتوه- الأهبل وغيرها من الشخصيات التى تعد وجودها لعالم يعتد بمنطق القوة والعزوة، بمنطق الرجولة فى طبيعتها الخشنة)..

ولا تتوقف القضايا التى تثيرها الرواية عند هذه الشخصية بطبيعتها الإشكالية وإنما هى تستند على مجموعة من النقاط التى تحسب فى سياق جرأة المؤلف لكسر الحاجز النفسى لهذا العالم الرامز الدال ومن هذه النقاط نقطتان لهماأهميتهما وتتعلقان بالدين وطبيعة الحياة:

الأولى: إيقاف أذان الفجر الذى فرضته طبيعة دخول أبناء جبريل ومحاولة الإخفاء عملا بالمثل الشعبى القائل “دارى على شمعتك تقيد” أليس للآخرين حق الحياة كما لأبناء النجع؟ وهل الحفاظ على السر المادى يبيح لأهل النجع وللفقى برهان – على ما هو عليه من الوعى الدينى – أن يوقف واحدأً من المناسك للحفاظ على السر الذى يكون فى إفشائه مشاركة للأخرين، الوافدين فى الرزق؟

الثانية: تخلى أهل النجع وخاصة النساء عن أغطية الرأس عند العمل عندما يشعرن أن هذه الأغطية تمثل عائقاً لهذا عن الانجاز.

إن هذه الطرح لا يعنى ضدية ما تجاه النص ولكنه الفهم الصحيح لطبيعة الحياة التى يمكن الاتكاء فيها على ضرورة أو على قاعدة فقهية (الضرورات تبيح المحظورات) إذ من السهل أن نلوح- إن نحن تنبهنا لهاتين النقطتين- للنص بخروجه عن النص، مع أن هذا النص تتمثل طبيعته الجمالية فى خروجه عن المألوف ومحاولته أن يكون مختلفا إنه خروج عن النص العربى المعتاد النص الذى وسم الحياة العربية بطبيعة التجاهل لمعان قابعة فى أمكنة عتيقة، يمكن مقاربتها إن نحن توقفنا عند تيمتين واضحتين فى السياق السردى تطرحان أسئلتهما الخاصة:

أولا: المياه موجودة فى النجع ويمكن التحكم فيها، فلماذا لم يفكر هؤلاء فى الزراعة ولو على مياه الأمطار؟

ثانياً: لقد بدأت الحيوانات أكثر دراية للحياة من البشر، إنها تفكر وتفعل ما لا يفعله الذين يجب عليهم ذلك. إن اجتماع أهل النجع لمناقشة طبيعة الوضع الراهن كان يشوبه الخلاف على الطريقة العربية (اتفقوا على ألا يتفقوا) ولكن اجتماع الحيوانات الثنائية (السلحفاة والقنفد ص21) أو الاجتماع العام ص229 يبدو منظما محللا للأمور عاملا بمبدأ “اعرف عدوك، وهو ما يخالف طبيعة البشر الذين من المفترض أنهم يعيشون حياة تعتمد على المفاجأة و المباغتة وهم على استعداد دائم لها.

لقد سعى النص إلى أن يجعل الصورة تبدو كهذا هى نسيج واحد لكن الخيوط مختلفة إلى حد التنافر وهو عندما يلح على مجموعة من العناصر يستثمرها فى تأكيد أشياء وطرح أخرى جانبا. لقد نجح النص أن يمنح نفسه خصوبة يخلو منها المكان، خصوبة الحكايات والشخصيات التى تكاد تصنع نماذج تمثل حالات إنسانية خاصة – هذا العالم وتسجله مما يجعلنا نرى غياب العالم مطبوعا على تفكيرها، والنص حين يستمد خصوبته هذه يلجأ أحيانا إلى تفتيت البنية السردية فى محاولة المغايرة لطبيعية الحياة الصماء، فلم يقدم نفسه كتلة واحدة يصطدم بها القارئ المتفاعل معه وإنما يعمد إلى تقنية القطع بأن يوقف حكاية مشتعلة، متداخلا مع حكاية أخرى أو عنصر سردى آخر وهو ما يبدو واضحا فى حكايات متعددة،منها حكاية خروج عامر وزينب وغيرها من حكايات تكمن قدرة النص فى تطويعها وجعلها من نسيجه الخاص، حتى ما يمثل تراثا شعبيا ربما يكون معروفا للجميع يأتى توظيف النص له فى صورة تبدو جديدة تمثل خصوصية، إن الفئران تفقد جحورها لا لأنها تضطر لذلك ولكن لأنها لم توفر من الحماية لأنفسها ما يجعلها تعيش مستقرة، مع الوضع فى الاعتبار الطاقة الترميزية للفئران فليست هى أبدا الجرابيع والعهدة على النص بالطبع.

يبقى عالم فئران بلا جحور على أهبة الحديث عند قراءة جديدة لنص جديد، قراءة لا يغيرها أو يقلل منها قراءات سابقة، قراءات مهما اجتهد التأويل من خلالها أن يقدم مفاتيحه الخاصة ولكنها تكفى فحسب بأن تقول: لقد مر قارئ من هنا، من هذه النقطة التى يختزل فيها النص عالمه ويقدم عندها المؤلف نصه طازجا متجددا يتماس مع أسطورية يطرحها بين ثناياه تشير إلى أن تشكل الحكاية الجديدة ليس نفيا للأسطورة التى نظن زوالها ولكن النص يقدمها نافيا الظن ومؤكدا على تجددها وإن ارتدت ثياب الزمن الغابر إنها أسطورة العالم الجديد الذى لا يتصل إلا أن يبدو فى صورة انفصال عن القديم ولكنه لا يفتأ يعود إليه.

هوامش:

( 1) أحمد إبراهيم الفقيه، فئران بلا جحور، دار الهلال، القاهرة،2000

(2،3) الرواية ص7 (4) الراوية ص211

(5-7) الراوية ص212 (8) الراوية ص112

(9) تحت عنوان “كلمة من المؤلف” (وهل يعد النص الروائى غير كلمة من المؤلف؟) يشير المؤلف إلى علاقة نصه بالأحداث العربية المتلاحقة بداية من 1967 وتتأثر عملية إنجاز الرواية نفسها بهذه الأحداث، فقد بدأ نشر الفصول الأولى فى مجلة الرواد الأدبية عام 1967 وتحديداً فى الأشهر الثلاثة التى سبقت النكسة وعلى الرغم من تصريحه “أن لا علاقة للنكسة بموضوع الرواية أو بعالمها” فإن هذا لا ينفى من جهة أخرى وجود علاقة لم ينفها المؤلف وهى علاقة الرواية بالنكسة. ورواية تتعطل ثلاثين عاما بسبب النكسة لا تستطيع نفى علاقتها بواقع راهن إن لم تلتحم أحداثها معه بصورة مباشرة فذلك واقع بالصورة غير المباشرة يقول المؤلف:

“غير أن الظروف التى نتجت عن تلك النكسة والمزاج الذى وضعتنى فيه، كما فعلت مع غيرى من أبناء الوطن العربى، أسهمت فى تعطيل صدور هذه الرواية مكتملة لمدة تزيد على ثلاثة وثلاثين عاما ” ص5

(10) الرواية ص101