منذ العنوان والإهداء تستحضر المجموعة ثنائية الموت والحياة بقوة، البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى في مقابل المغادرة الوشيكة مهما افترضنا ابتعاد موعدها. نقرأ الإهداء: “إلى الذين غادروا، والذين مازالوا ينتظرون”، كأن الأساس في المعادلة هو المغادرة، وليس البقاء على قيد الحياة سوى مرحلة انتظار. تتباين تجليات الموت أو الغياب عموماً في قصص المجموعة، ما بين الموت المادي لبعض الأحباب والأقارب، أو حتى لغريب في حادثة على الطريقة حيث يتحول الإنسان فجأة إلى جثة تنتظر أن يتسلمها أصحابها، وأشكال أخرى معنوية للموت من قبيل انقطاع الصلات وعلاقات الحب والصداقة والزمالة. في قصة “على قيد الحياة” نفسها، أطول قصص الكتاب وأكثرها إبرازاً للمرتكزات الأساسية للمجموعة، ننطلق من اللحظة الراهنة والشات مع الصديق القديم الذي يفجر لدى الراوي سيلاً متدفقاً من الذكريات المرتبطة بفترة الجامعة تحديداً: الدراسة والامتحانات والفشل والنجاح والهوايات وحكايات الحب والبنات، إلخ… وبعد حوار على الشات تتابعته فيه الذكريات وانطلقت فيه الضحكات حتى طفر الدمع من العيون، يعود الراوي إلى الحاضر الشاحب عديم النكهة، فيظل ملازماً للصمت تماما لبقية اليوم؛ فكأنه استعادة الصلة بالماضي البديع قطعت علاقته بهذا الحاضر، أو كأنه لم يرغب في إفساد طعم الضحكات والذكريات بالانخراط في واقعه التافه، فنذر للرحمن صوماً عن الكلام.

لكن حالة استعادة الماضي لا تأتي بمحض المصادفة معظم الوقت، ففي قصة مثل نوستالجيال، يسعى الراوي بنفسه إلى هذه الحالة الشجية، نابشاً مثل الخواجة المفلس في دفاتره القديمة، وهي الرسائل العاطفية القديمة على بريده الإلكتروني، ويترجم لنا – مشكوراً – إحدى تلك الرسائل عن الإنجليزية، التي تعترف فيها كاتبتها بحبها له وبأنه الحبيب الوحيد والأخير، إلخ، وسرعان ما تنتهي الرسالة ليتدخل معقبا بأن هذه الفتاة تزوجت بعدها – بعد تاريخ الرسالة – بعامين. ليست المسألة في قصة الحب نفسها أو الفتاة، بقدر ما الاستمتاع بالمسافة، التلذذ بالانطفاء والانقضاء في شجن لا يبتعد بنا كثيراً عن عواطف الطرب العربي القديمة، حالة من الاستمتاع العاطفي بتأمل فعل الزمن والدهشة الداخلية الغامرة أمام كرور الأيام واختلاف الأحوال. وفي تعليق راوينا الأخير، على هذه الحالة من استجلاب مشاهد الزمن المنقضي، يقول إنه يعرض قلبه للنوستالجيا كما يعرض بعض الناس جلودهم في البحر الأحمر للشمس، أملاً في اكتساب جلد جديد. ومع هذا فقد فاته هنا أننا لا نكتسب جلداً جديداً – كالأفاعي – من التعرض للشمس أو الذكريات، ما هي إلا طبقة، لوناً، سُمرة، أي أنها حال مؤقت ككل الأحوال، سرعان ما نرجع منها إلي ما كنا عليه، أو كما يقول الشاعر الكبير صلاح جاهين: “قلبي رميته وجبت غيره حجر، داب الحجر ورجعت قلبي رقيق…”

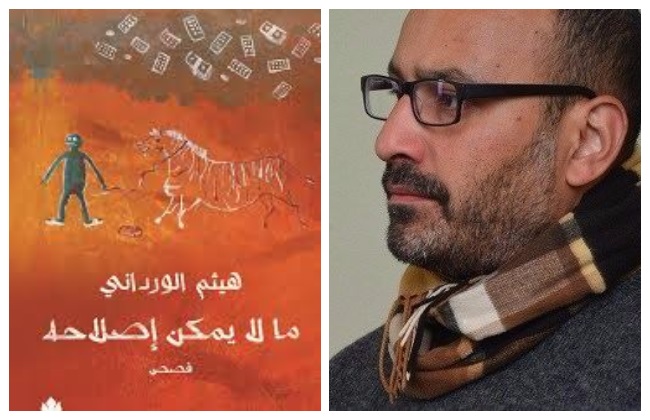

نحن أمام راوٍ يقظ، لا تفوته شاردة ولا واردة، يعرف كيف يتنقي من بينها ما يصلح للتأطير وما هو جدير بالكتابة، ولا يجد حرجاً في إعلان ذلك صراحة في نهاية قصة “القانون”، حين يسمع حكاية دالة على زمن جميل مضى، فيتساءل – الفنان، صاحب القصص القليلة الجميلة – كيف يمكنه كتابتها في يوم من الأيام كقصة قصيرة. الحياة في دورانها وتغيرها واختلاف أحوالها غير مؤهلة سوى لأن تكون قصة قصيرة، مشهداً، موقفاً دالاً.

في أغلب قصص المجموعة الأولى لمحمود عبد الوهاب كل شيء محتمل في المساء، وحسب ما أذكر، هيمنت حالات الوحدة والشعور بالخواء، هنا أيضاً نستطيع أن نتلمس الوحدة والفراغ والجوع العاطفي أو القلق الروحي، ولكن في سياق أوسع، سياق يحتفي بالصداقات – قديمة أو جديدة، عابرة أو مقيمة – ويولي أهمية خاصة لجلسات الأنس والمنادمة، وللحوار، سواء كان شفاهياً وجهاً لوجه أم من خلال شاشات الانترنت، عبر المحيطات الفاصلة. ننصت مع الرواي إلى كثيرٍ من الحكايات والمواقف من خلال حواراته مع الآخرين، نتعرف على قصة الصديق الطبيب مع وفاة خاله خلال الكلام المسترسل، الذي قد يقطعه انضمام آخرين للمائدة، حتى يُستكمل فيما بعد. الحوار مرتكز أساسي في أغلب قصص المجموعة، ويستعير السرد نفسه بعض آليات الكلام الحر الطليق، ليتخفف وينطلق بلا قيود، فكأن الراوي أغلب الوقت يتحدث إلى صديقٍ ما، غائب أو حاضر..فهو يكتب مثلا: “ليس هذا ما أريد أن أقوله على أي حال”، في مستهل قصة “الواد إبراهيم” كأنه يبحث عن وجهته معنا، وهذا خصيصة الكلام الذي يجيب بعضها بعضاً وينحرف ويطوف بموضوعات شتى، دون استقرار دون هدف مسبق معلوم. الكلام يكتشف الحكاية وهو يبنيها، ليست لديه خطة مسبقة، لا يعرف المؤامرة والحبكة، لذا فإن روح العفوية والدهشة والاندياح البريء لا تكاد تفارق القصص، إلا في العبارات الأخيرة أو قفلة كل قصة، حيث دائماً ما يحشد القاص كل طاقته التعبيرية لترك أقوى أثر ممكن على القاريء، ودفعه لإعادة التفكير في النص من جديد أو الانطلاق بالحكاية اليومية العادية إلى أفق شعري خاص، لا يعتمد شعرية اللغة والبلاغة ولكن شعرية المشهد أو الصورة الكلية.

إن ردّ الكتابة إلى أصل شفاهي هنا لا صلة له بالحكي الشعبي أو سير الأبطال، لكنه أقرب لطقوس الحوار والمسامرة، رغبة في استرداد وتثبيت أجواء من الإمتاع والمؤانسة، كأنها محاولة لمضاعفة وتكثيف هذه الأجواء عبر كتابتها، حيث تتحول كتابة القصص إلى امتداد للحياة ذاتها، لكنه أقل عشوائية وأكثر جمالاً.