محمد عبد النبي

يُحكى أنَّ الكاتب وعالم النفسي الأمريكي وليم جيمس كان جالسًا في مكانٍ عام يتحدَّث مع صديق، عندما لمحَ أحد المحاربين القدامى يسير حاملًا سلّة بيض، فصاحَ فجأة: انتباه! فاتخذ الجندي العجوز في الحال وضعية الاستعداد والانتباه ووقعَ البيضُ وتكسَّر. تساءل الجندي غاضبًا: أي أحمق هذا الذي صاح انتباه؟ فأجاب جيمس: نحن أحرار فيما نقول وأنت حر فيما تفعل. قال الجندي السابق إنه حتّى بعد تسريحه من الجيش بعشرين عامًا لا يزال يقفز مستعدًّا عند سماع ذلك النداء ولو كان نائمًا في عمق الليل.

لستُ واثقًا من النقطة التي أرادَ وليم جيمس أن يُثبتها بِهذا المِثال العَملي. لكن لا شك أن الحياة العسكرية هي أوضح أشكال برمجة البشر وقَولبتهم، لأسباب واضحة، إذ يجب عليهم جميعًا أن يكونوا تروسًا متشابكة في ماكينة كبيرة تعمل بكل كفاءة، وإلّا تهدَّدت حياتهم وحياة أهلهم بل وربما أرضهم وبلدهم، يجب عليهم جميعًا أن يتشابهوا وإن اختلفت وتكاملت مهامهم، لا مكان بينهم لشخصٍ ليس على القياس المضبوط، ولا أدلّ على ذلك مِن قوائم الأسباب الشكلية والنفسية التي قد تعوق أحدهم عن الانضمام لإحدى الكيانات العسكرية أو لخروجه منها.

غير أنَّ توحيد القياس يمتد خارج المؤسسات العسكرية إلى مناطق تبدو بعيدة تمامًا عن ضرورات الحماية والأمن والدفاع، ولعلّه يبدأ تقريبًا مع أوّل زي موحَّد يرتديه الطفل الصغير في يومه الأوّل للذهاب إلى الروضة، وربما مِن قَبل ذلك، منذ مرحلة الرضاعة، حيث اللون الأزرق لثياب الصِبية واللون الوردي لثياب البنات.

حتّى يومنا هذا لم يُحسَم بعد الخلاف حول مسألة الزي الموحَّد في المراحل التعليمية المختلفة، على الأقل في بعض الدول التي يمكن فيها مناقشة أي موضوع تقريبًا، بصرف النظر عن الأحكام والأعراف والقوانين. هناك مَن يؤيدون تطبيقه لتحاشي الاستعراض والفوارق الطبقية وتجنُّب استخدام رموز ذات دلالات ثقافية أو دينية، وكذلك تأكيدًا على فكرة الانتماء والدمج وروح الجماعة. وهناك مَن يرفضونه ويدافعون في المقابل عن تنمية الروح الفردية لدى الطفل في أوّل وأدق تفاصيل حياته الشخصية وهي اختيار ثيابه اليومية كما يتناسب مع ذوقه وميوله، يُشدّد هؤلاء على الهوية الفردية في مقابل الهوية الجماعية التي لا يجب أن يذوب فيها التلميذ بصرف النظر عن سنه. وعبرَ استقراء بعض القوانين الناظمة لزي الطلبة في المدارس الثانوية والجامعات لدى بعض الدول، أو مقارنة دولتين اثنتين فقط مثل اليابان والولايات المتحدة، يمكن لهذا أن يخبرنا بالكثير حول عقلية النظام الحاكم وربما المجتمع ككل.

بعيدًا عن طلبة المدارس غالبًا ما يكون الزي الموحّد شارة تمييز لا غَناء عنها نظرًا لإجراءاتٍ عَمَلية أو حتّى رمزية وطقسية: معاطف الأطباء البيضاء وزي طاقم التمريض، أرواب المحامين وأوشحة القُضاة، زي الشرطة والإسعاف وعُمَّال النظافة وحتَّى اللصوص في أفلام الكارتون، الكهنة والرهبان ورجال الدين الرسميين في أغلب الأديان، بعض المتصوفين والدراويش وأهل الله، موظفو خدمة العملاء في شركات الاتصالات، الطيَّارون ومضيفات الطيران، والقائمة عمليًّا بلا نهاية.

في معظم تلك الحالات، تتجاوز الثيابُ وظيفتها الأوَّلية البسيطة أو حتَّى أغراضها الجمالية، لتتحوَّل إلى علامة ذات مضامين سياسية واجتماعية. من الصعب لراهب أو راهبة أن يسلك مسلكًا يسيء لزيه وبالتالي لنوع انتمائه، وهنا يمكن أن تستغل هوليوود المفارقة في سلسلة أفلام كوميدية على غرار Sister Act. وأذكر أنني رأيتُ مرَّة بعض طلاب المعاهد الأزهرية وهم في زيهم الموحَّد، الجبّة والقطفان والكاكولة؛ مثل نماذج مُصغَّرة للشيوخ ذوي الحجم الطبيعي، وكانوا يركضون ويتصايحون ويحاولون اللحاق بأوتوبيس ويعاكسون البنات، وأحسستُ كَم تتناقض أفعالهم البريئة الطليقة مع الصِّبغة الدينية الجليلة لزِيهم المرتبط لدينا بالوقار والصِبغة الدينية. بمعنى ما، يتململ الجسد الحي داخل قالبه طيلة الوقت، محاولًا كسر القوالب وتمزيق الشرنقة واكتشاف نفسه متحررًا منه، لكن في أحيانٍ أخرى يسعى هذا الجسد نفسه إلى القالب بقدميه راضيًا مُتلهفًا، طَلبًا للتحقّق أو الأمان في كَنَف جماعةٍ محدَّدة وسياق محدَّد: التطوَّع للخدمة العسكرية الإرادي في بعض البلدان، أو الاندراج في سلك الرَهبنة كأوضح مثال.

في معظم تلك الحالات، تتجاوز الثيابُ وظيفتها الأوَّلية البسيطة أو حتَّى أغراضها الجمالية، لتتحوَّل إلى علامة ذات مضامين سياسية واجتماعية. من الصعب لراهب أو راهبة أن يسلك مسلكًا يسيء لزيه وبالتالي لنوع انتمائه، وهنا يمكن أن تستغل هوليوود المفارقة في سلسلة أفلام كوميدية على غرار Sister Act. وأذكر أنني رأيتُ مرَّة بعض طلاب المعاهد الأزهرية وهم في زيهم الموحَّد، الجبّة والقطفان والكاكولة؛ مثل نماذج مُصغَّرة للشيوخ ذوي الحجم الطبيعي، وكانوا يركضون ويتصايحون ويحاولون اللحاق بأوتوبيس ويعاكسون البنات، وأحسستُ كَم تتناقض أفعالهم البريئة الطليقة مع الصِّبغة الدينية الجليلة لزِيهم المرتبط لدينا بالوقار والصِبغة الدينية. بمعنى ما، يتململ الجسد الحي داخل قالبه طيلة الوقت، محاولًا كسر القوالب وتمزيق الشرنقة واكتشاف نفسه متحررًا منه، لكن في أحيانٍ أخرى يسعى هذا الجسد نفسه إلى القالب بقدميه راضيًا مُتلهفًا، طَلبًا للتحقّق أو الأمان في كَنَف جماعةٍ محدَّدة وسياق محدَّد: التطوَّع للخدمة العسكرية الإرادي في بعض البلدان، أو الاندراج في سلك الرَهبنة كأوضح مثال.

تندلع الحرائق أحيانًا حين يصير الزي الموحَّد سِجًنا يفرض حدودًا على طاقتنا وقدرتنا على الفعل والاكتشاف، بل يصبح مُبررًا لمهاجمة زيٍ موحَّد مواجِه لنا، أو حتَّى جميع الأزياء الموحَّدة الأخرى، غافلين عن الفكرة المبدئية البسيطة المُعبَّر عنها الوعي الشعبي بجزالة وعُمق إذ يقول الموَّال المصري: “البحر واحد والسمك ألوان”. فهل كُتبَ على البَشر التمزّق أبدًا ما بين الزي الموحَّد بما فيه مِن دفء وشعور بالأمان والاندماج مع الجماعة، وبين تنوّع الأزياء والأشكال والألوان بكل ما تمنحه من حرية واستقلال ورحابة.

في فيلم مرسيدس (يسري نصر الله، 1993) يُولد نوبي،(زكي فطين)، بلون شَعرٍ غريب، أبيض يميلُ للصفرة، وفي مشهد يجري في أتوبيس نقل عام ينظر إليه شابٌّ مُلتحٍ ويسأله إن كان شَعره هذا خِلقة ربنا أم صَبغة، فيجيبه نوبي بأنها خِلقة ربنا، فيتساءل الشاب بما معناه لماذا لا يصبغه أسود ليكون مثل بقية الناس؟ فيضع المؤلف-المخرج على لسان بطله المتمرد جوابًا بليغًا: “لو ربنا كان عايزني أكون زي كل الناس كان خلقني زي كل الناس”.

لماذا يُثير الشخص المختلف – ولو مِن حيث صورته، وبالذات من حيث صورته – كل هذا الضِّيق فينا، أو في الميَّالين إلى توحيد النمط خصوصًا؟ كأنَّ مجرد وجوده تهديد لهم، لهويتهم وصورتهم عن أنفسهم كجماعة أو عِرق أو حتَّى جِنس (ذَكر-أنثى). ماذا لو استجابَ نوبي لذلك الشاب وصبغ شَعره بالأسود، لكي يصير مثل بقية الناس، فهل كانت ستنتهي مطالب ذلك الشاب وآخرين غيره حتَّى هذا الحد؟ ألن تتواصل رغباتهم في توحيد الشكل والقياس إلى نقطة أبعد ثم أبعد في كل مرة؟ أليس هذا ما جرى في متوالية تغطية أجساد النساء شيئًا فشيئًا حتَّى صِرن نمطًا متكررًا كأنه موتيفة سوداء في لوحة حزينة؟ أليس صراع السلطات الثقافية والدينية على أجساد النساء -بين البيكيني والبوركيني والخمار والنقاب- يعكسُ بدرجةٍ ما الرغبة في وضعهن جميعًا داخل قالبٍ ثابتٍ مُوحَّدٍ دون الحق في أي تمييز؟

لا ينتهي اختلاف ألوان الناس عند حدود المظهر بكل تأكيد، بل ربما يبدأ منه، ويشعُّ مثل علامة ظاهرة تحيطُ بالتجسُّد الإنساني في كل لحظةٍ: بدلة رجال الأعمال الرسمية، أوفرول العامل، ثوب الراقصة الشرقية، ملابس اللاعبين عندما تتحوَّل لهوية انتماء لفريق أو لبلد ودعاية متحركة في الوقت ذاته لأنواع السلع التجارية من الزبادي للعصير لزيت الطعام. والقوائم كالعادة بلا نهاية.

حتَّى أشد المظاهر أناقة وسِحرًا وثراءً ليست أكثر مِن أقفاص ذهبية للطيور النادرة الجميلة والحبيسة أيضًا، كل قفص يفرض هوية ما على طيوره، مهما حاولت الطيور التمرد واكتساب مظهرها الخاص بها، منذ الأقليات والطوائف الدينية مثل الآميش إلى ثورة الشباب في الستينيات وموجة الهيبيز وصولًا إلى الإيموز والهيبستر وشباب الراب، وحتَّى الفنان البوهيمي المهمِل في مظهره عمدًا. حتَّى صَرْعات الموضة المتحوِّلة مِن موسمٍ إلى آخر، والتي تبدو للوهلة الأولى جنَّة الفردية الواعدة تنتهي إلى إنتاج نُسَخٍ متطابقة، ليس فقط من حيث اللون والنَّقش والقِماش واتساع البنطلون وعُمق فتحة الصدر، بل قد يتعدَّى ذلك إلى سُمك الحاجب وانتفاخ الخد وبروز الشفاه، فيُعاد إنتاج كابوس الشمولية وتنميط البَشَر ولكن في نشوة مِن خَمر الاستهلاك وتحت سُلطة سَدَنة الجمال والأناقة مَن بيدهم وحدهم أن يقولوا نعم أو لا، أنت جميل وأنيق و”Cool”، يمكنك أن تمر، ادخل وانضم لأصحابك وأشباهك. ولذلك، ربما يحتاج فن وعِلم تصميم الأزياء، الشخصية أو الجماعية، إلى تضافر جهود وخبرات متنوعة: المُشرِّعون وواضعو القوانين، علماء نفس الطفل وعلماء نفس الجماهير، خبراء أسرار الألوان وتأثيراتها، كارهو الجسد ومصمّمو القوالب وعَبَدة النموذج الواحد والمثال الواحد.

لا مفر على ما يبدو، فَلن تحصل على جماعتك ولن تستطيع تأكيد الانتماء لبيئتك ولحظتك، مِن غير زيٍ ما، موحَّد أو غير موحَّد، من ابتكارك أو مِن صفوف الشمَّاعات التي تخبرنا بما علينا أن نرتدي كل بضع سنوات وربما كل موسم.

ربما في صفاء العُري وحده يظهر الجسد الإنساني الحُر كزيٍّ مُوحَّدٍ حقًّا ومختلفٍ كل الاختلاف مع هذا عن جميع الأزياء-الأجساد الأخرى. ذات مرَّة قال هيجل إنَّ الثياب هي اللحظة التي يصبحُ فيها المحسوس دالًّا، ولعلّه كان يقصد تحويل الجسد إلى علامةٍ، تأطير الحياة بين قوسَي فكرةٍ محددة وربما صارمةٍ. لكن هل يتوقَّف الجسد العاري عن لعب دوره كعلامةٍ وفكرةٍ مُجسَّدةٍ؟ هذا سؤال تصعب إجابته، غيرَ أنَّ النحَّات الإيطالي الشهير جياكومتي لديه اقتراح، فقد قال عن تسكّعه شابًّا في شوارع روما: “أسير في الشوارع، فأرى مومسًا مِن بعيدٍ في كامل ثيابها، فلا أرى إلَّا مومسًا. وعندما تأتي إلى غُرفتي وتتعرَّى أمامي، أرى إلهةً”. وهكذا أيضًا صوَّر القُدامى آلهتهم، عرايا أو شبهَ عرايا، عندما كان الجسد الإنساني هو أيقونة الخلق والجمال والتسامي، حدثَ هذا بالطبع قبل أن يُقرِّر المُعلِّم المرجوشي في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، (داود عبد السيّد، 2001)، أن يستر التمثال العاري بقطع ثيابٍ مُلوَّنةٍ مبتذلة.

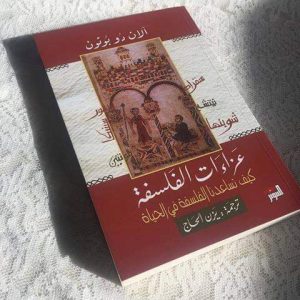

حسب كتاب آلان دو بوتون، عزاءات الفلسفة (ترجمة يزن الحاج، دار التنوير، 2015)، عندما وصل المستعمرون الإسبان والبرتغاليون إلى أمريكا الجنوبية اعتبروا السُّكَّان الأصليين أفضل مِن الحيوانات بقدرٍ طفيف، قال عنهم أحد الفرسان الكاثوليك: “ليسوا سوى وحوشٍ بوجوهٍ بشريةٍ”. وزعم الوزير الكالفيني ريشيه أنَّ “أذهانهم الفظة لا تميّز بين الخير والشر”. بل إنَّ الطبيب لوران جوبير، بعد فحصه خمس نسوة برازيليات، أكَّد أنهنَّ لا يَحِضن، وبذا فهنَّ لا ينتمين تصنيفيًّا إلى الجِنس البشري.

حسب كتاب آلان دو بوتون، عزاءات الفلسفة (ترجمة يزن الحاج، دار التنوير، 2015)، عندما وصل المستعمرون الإسبان والبرتغاليون إلى أمريكا الجنوبية اعتبروا السُّكَّان الأصليين أفضل مِن الحيوانات بقدرٍ طفيف، قال عنهم أحد الفرسان الكاثوليك: “ليسوا سوى وحوشٍ بوجوهٍ بشريةٍ”. وزعم الوزير الكالفيني ريشيه أنَّ “أذهانهم الفظة لا تميّز بين الخير والشر”. بل إنَّ الطبيب لوران جوبير، بعد فحصه خمس نسوة برازيليات، أكَّد أنهنَّ لا يَحِضن، وبذا فهنَّ لا ينتمين تصنيفيًّا إلى الجِنس البشري.

حتَّى مع صفاء العُري إذنْ يبقى الزي الموحَّد مُهيمنًا على عقلية الإنسان، مُجسَّدًا في اختلاف ألوان البشرة والشَّعر والعينين. كلُّ مَن لا يُشبهنا ليس إلّا بربريًّا. لم يكن إعلان السُّكَّان الأصليين وحوشًا شبه بشريةٍ إلَّا مُقدِّمةً منطقيةً لانتهاك كلِّ حقوقهم، وإشعال النَّار في قُراهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وتمزيق نسائهم وأطفالهم بعد قتل الرجال. كم تبقى حتّى الآن مِن هذه الرؤية العنصرية؟ في كم موضعٍ مِن العالم لا نزال نجد رواسب هذا الكابوس بدرجةٍ أو بأُخرى؟ التفجيرات الطائفية والعمليات الإرهابية ليستْ إلَّا الصورة الأوضح على القتل بناءً على الاختلاف الذي لا ينتفعُ بِهِ لا القاتل ولا المقتول، بقدر ما يستغله مَن يُديرون ساحة المعركة مِن وراء حجابٍ؛ صُنَّاع السِّلاح، وراسمو الخرائط، ومنتجو أفلام نهاية العالم، وصنَّاع الأكاذيب المفزعة. لعلَّ أولئك هم أنفسهم مَن يُروِّجون لزيٍّ مُوحَّدٍ جديدٍ، يستوعب العالم كله، بشرقِهِ وغربِهِ، وعقلِهِ وجنونِهِ، وبدنِهِ وروحِهِ، زيّ ينصهر فيه كل إنسانٍ؛ ليصبح نسخةً مطابقةً للمواصفات العالمية. ويكون النبذ والتهميش والاستبعاد مصيرًا لمَن يجرؤ على التفكير في حق الاختلاف.

في معرض حديث الشاعرة الأمريكية ذات الأصل الإفريقي مايا آنجلو عن السَّفَر والتعرُّف على الشُّعوب الأُخرى، قالت: “رُبَّما لا يمكن للسفر أن يمنع التعصُّب الأعمى، لكنه يُظهر لنا كيف أنَّ جميع الناس يبكون ويضحكون ويأكلون ويقلقون ويموتون، وقد ينتج عنه فكرة أننا إذا حاولنا وفهمنا بعضنا بعضًا، فربما نُصبح أصدقاء”. ولعلَّ هذه هي المَهمة الأولى على قائمة مَهام البَشر في اللحظة الراهنة، السَفر إلى الآخر، ولو لم ننتقل بعيدًا عن آرائك غرف جلوسنا، محاولة فهمه والإحساس به ووضع أنفسنا في موضعه وفي زيه الذي قد يبدو لنا للوهلة الأولى غريبًا أو مضحكًا أو فاضحًا. أن نمضي في الاتجاه المُعاكِس لرحلة الغزاة الإسبان والبرتغاليين، وما فعلوه مع السُّكَّان الأصليين، أن نضع أيدينا كما تقترح مايا آنجلو على كل مُشترَكٍ ممكنٍ، وما أكثر المشتركات التي تجمع كل سُكَّان هذا البحر الواحد مِن مخلوقاتٍ، دون أن نُفرِّط أو نستهين بلون وشكل وخصوصية أضعف وأصغر سمكة خَلَقها الله، ودون أن نذوب جميعًا بلا وعيٍ في سبيكةٍ شائهة الملامح ومُهدَّدةٍ بأنَّ تتفجَّر فجأة في أي لحظة، عندئذٍ نقطة وبلا سَطَر جديد بعدها، عندئذٍ لا يتبقى أي لونٍ ليرى صاحبه نفسه في مرآة الآخَر.