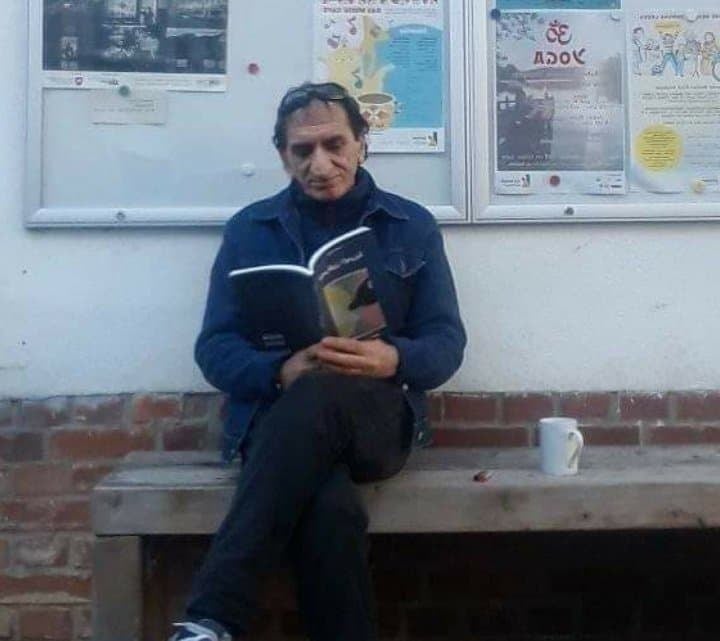

محمد سعيد درويش

(1)

أستيقظُ في أخر الليل، قبل أن يشرق الصباحِ ويتسربُ شعاع الشمس الذهبي مِن وراء النافذةِ. أجلسُ على حافة السرير، كليل الرأسِ، حيثُ أسمعُ صوتَ نبضاتُ قلبي وهل مازالت الفتاة موجودةٍ هُنا تعزفُ الكمان؟!. أسمعُ صوتَ عَزفِها، ها هي تستخدم شُرياني وترًا. هي لا تجيد العزف جيدًا، هذا غير أنها طائشة ومجنونة، تعزفُ بشدة، فتقطع الوتر، الذي هو شرياني، وتصيبني الجروح، ورغم نزيف الجرح إلا أنني أطمئن أنها مازالت موجودة ها هُنا، تعزفُ الكمان.

(2)

أتطلعُ إلى ساعة الحائط المُعلقة أعلى التسريحة وأتاملُ لوحة فرانز كافكا، المعلقة بجانبها. هذا الرّجُلٌ الغريب، الذي كُنتُ قد قرأتُ كتبه في الصبى، واقتبسته قناعًا أرتديه وسط المجالسِ كي أتزيفُ عَن حقيقتي أمامهم. ولكم بدوتَ كئيبًا آنذاك ولكم غدوتُ أكرهُ الحياةٌ، الحياةٌ التي علمها لي فرانز كافكا، الحياةٌ التي كُنتُ دائمًا بعيد عنها، أراها فقط وكأنها نجمة مِن نجمات أفلام البورنو، أراها فقط عِبر شاشة الهاتف ولكن لا أضاجعها أبدًا. ألعنُ فرانز كافكا، ألعن الحياة التي أقتبستُها آنذاك وقتما كُنتُ في الصبى، ولكن مازلتُ أحتفظ بصورتهُ في غرفتي المنعزلة والباردة، البعيدة. أُعاودُ النظر إلى ساعة الحائط أراها تُشيرُ إلى الخامسةِ صباحًا. تتحركُ عينايَّ حركة بانورامية لأسفل وأرى وجهي الشاحبُ في المرآة.

(3)

أنهضُ مِن على حافة السرير وأمضى بخطى مثقلة وأقتربُ مِن المرآة. أسألُ نفسي هذا السؤال المعتادة: “هل مِن الضروري أن أحلق لحيتي، أم أتركها هكذا، كثة “. أتاملُ وجهي جيدًا وعِندَ ناحية اليمين في الأعلى، هُناكَ صورة فوتوغرافيا، صغيرة الحجم، تُمثلُني حين كُنتُ يومذاك طفلًا أرى الوجهين ولستُ أيًا مِن هما الآن. لقد سُلبتَ وسُرقتَ وفقدتُ ذاتي مرةٍ آخرى وتُركتَ وحيدًا في منفى أبحثُ عن نفسي.

أعطي ظهري للمرآة وأمضي نحو المطبخ.

(4)

أتناولُ دلة القهوة مِن على حامل الأطباقِ وأضع ُ ثلاث معالق مِن مسحوق البن ثم معلقتين سكر، أضيف الماء بحذر شديد وأقلب بالملعقة كي يذوب السكر ثم أضع الدلة على البوتغاز. أحاول أن أطرد مِن رأسي كُلَّ الأفكار وكُلَّ الأغاني التي مِن الممكن أن تُغنى في تِلكَ اللحظة وكُلٌ القصائدِ التي أحفظها جيدًا، كُل الفتيات اللواتي عشقتهن. كل رفيق له ذكرى معي على الأرصفة وشوارع المدينة والمقاهي الساهرة. أحاولُ جاهدًا أن أطرد مِن رأسي كُلٌ هذا كي أحصل على فِنجان قهوة جيد. لكن دون إرادة مني أنسحبُ رويدًا، رويدًا في التفكير في سؤال بدا أن يلحُ عليَّ مِن عشية البارحة. ” أي الأشياء تُعچبني، أو ما الذي يُعچبني في الحياةٌ “.

أفيقُ فورًا قبل أن تفور القهوةِ

(5)

أطفئ الشعلة وأمسكُ الدلة وأصبها في فنجان صغير وأمضي نحو غرفتي. وهُناكَ أجلس على أريكتي ذات الطبقة الإسفنجية المغطاة بفرش أزرق مزخرف بالزهورِ. أفكر في شيء أفعله، أتطلعُ على الساعة أراها تُشير إلى الخامسةِ والنصف، أسمعُ صوت زقزقة العصافير في الخارج وصوت أقدام جَاري المدعو فتحي موظف هيئة البريد. يطرق حِذاؤه الأسود القديم عتبات السلم وأسمعُ صوت لهاثه جيدًا ينبثقُ مِن خلف الكتلة الخشبية التي تعوق مواكبتي للعالم الخارجي.

(6)

بينما أنا جالسًا على الأريكة أتطلعُ إلى سند السقف، أفكرُ في مسألة المال وأقول في عقلي بالي “معي الآن مئة وعشرون جنيهًا، هي كُلَّ ثروتي”.

أنهضُ مِن على الأريكةِ وأسحبُ مقعدي وأمضي بهرولة والمقعدُ في يديَّ نحو طاولة مكتبي وأرقد هُناكَ، أمسكُ قلمي. لا شيء معين أنوي كتابته، لكن يبدو أن هذا هو وقتُ النزيف. أتناولُ دفتري وأكُتب..

لا شيء يُــعچبني.

حين كنتُ صغيرًا

حلمتُ أن أكبُر

كبرتُ ودخلتُ

مدرسة إبتدائية

وهُناكَ كنتُ أندم على تِلكَ الأيام

التي سبقت دخولي تِلكَ المدرسةِ

ضربوني العيال ! ولَم أفسر وقتها

أن العالم سيلطمك على خذيكَ

كلما خرجتَ لتواجهه.

هذا العالم يشبه لحفل غنائي

وأنا أصم وأبكم.

لا أفهمه !!.

لعنتُ

مدرستي الإبتدائية

وتمنيتُ

أن أدخل مدرسة إعدادية

وهُناكَ

ندمتُ على فُقدان الأيام

التي قضيتها

في المدرسة الإبتدائية

لعنتُ تِلكَ التي أنا فيها

وسألتهم العودة إلى أمس

قالوا ليّ

هذا لاينفع

فآخذتُ أطمح

في أن ألتحقَ بالمدرسة الثانوية

وهُناكَ

وددتُ أن أعودَ إلى المدرسة الإعدادية

وسألتهم العودة مرةٍ آخرى

وجاء ردهم عنيفًا

هذا لاينفع أبدًا

دخلتُ الجامعة

وكنتُ أتمنى ذلك

وهُناكَ

وددتُ مِن صميم قلبي

أن أعود إلى رحم أمي

سألتهم هذه الأمنية

قالوا ليّ

لاينفع

وضحكوا.

سألتهم عَن طفولتي العزيزة

البريئة، أن يعيدوا لي إياها

قالوا لي لا ينفع !

أنظر إلى غدًا

قُلتَ

غدًا وضحكتُ

وأكملتُ هاتفًا

لاشيء يُعچبني أودُ أن أموت

وحين مُت

وددتُ مِن صميم قلبي

أن أعود إلى حياتي

لاشيء يُعچبني

لاشيء يُعچبني