محمد عبد النبي

بمجرد أن استدارَ مُدرّب الأُسُود محمد الحلو، لكي يتلقَّى تصفيق وهتاف الجمهور بعد عرض ناجح مع الأسد سُلطان، حتَّى وثب عليه الأخير من الخلف وأنشب مخالبه وأنيابه في ظهره. يُقال إنَّ محمد الحلو أوصى، قبل أن يموت، بعَدم قتل سُلطان، وبعد أن أُودعَ الجاني حديقة الحيوان لشراسته قيل إنه امتنع عن تناول الطعام فلحق بمدربه في غضون أسبوعٍ واحد.

الواقعة التي جرت مطلع سبعينيات القرن الماضي، التقطها الكاتب الكبير يوسف إدريس لتكون النقطة المركزية في قصته (أنا سلطان قانون الوجود)، حيث يتأمَّل في مفهوم البطولة الحقَّة، وكيف قد يتحوَّل البطل (وهو هنا ليس الحلو وحده، ربما كل مروّض ومحارِب وزعيم، بل وكل إنسان) إلى مجرد موظّف، غاية طموحه أن يأكل عيشه في ظلال الرضا والطمأنينة. من تلك اللحظة الخطرة والمشحونة يتأمَّل إدريس سياقها الأوسع في الواقع المصري آنذاك، بحيث تكشف عينا الراوي وَضعًا عامًا هو أقرب للركود والبؤس والاستمرار بقوة الدَفع أو التظاهر، وإذ يدير الراوي بصره في جمهور السيرك يلحظ ما أصاب الناس في كل موضع مِن كسل وتخمة وفقدان الهمة والحماس. كأنَّ حُلمًا تراجَع أو زال سحره وانطفأ بريقه، كأنَّ دولة غلبت عليها الرثاثة والترهل واحتلَّها أكلة العيش إذ افتقدَت الأبطال، وهنا كان من الطبيعي أن تتسرب قطرة الخوف إلى المدرب، ومن الطبيعي أن يلتقطها الوحش بغريزته التي لم تتبدد بَعد، فيهاجم صاحبه كأنه يلاعبه، كأنه يختبر إحساسه ذلك، منتظرًا أن يردَّ الهجمة ويعيده بسرعة لوضع الخنوع، لكنه يُفاجأ بغياب البطل، فيحسم الأمر ويقرر الانقضاض الحقيقي.

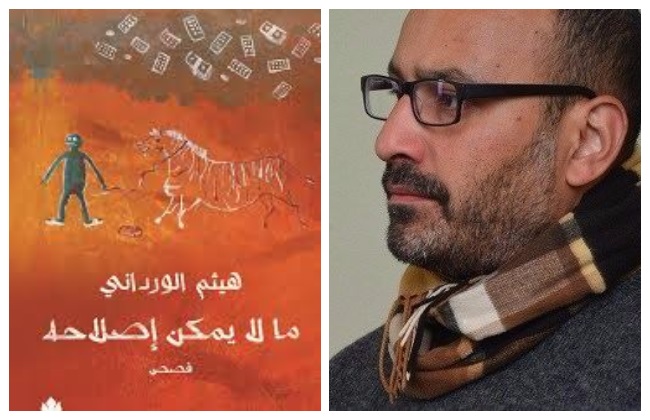

بعد مرور أكثر مِن خمسين عامًا على تلك الواقعة، يأتي هيثم الورداني، في مجموعته القصصية الصادرة حديثًا، عن دار الكَرمة، وعنوانها (ما لا يُمكن إصلاحه)، ليتقاطَع مع قصة إدريس عبر عنوانها، (أنا سُلطان قانون الوجود)، مُستعيرًا إيَّاه لأولى قصص كتابه، مع حذف ضمير الأنا فقط من بداية العبارة، والإبقاء فقط على (سُلطان قانون الوجود)، وبما أنَّه ما مِن شخصية، سواء إنسان أو حيوان، في قصة الورداني تحمل اسم سُلطان، فإمَّا أن يكون المقصود في العنوان هو نفسه سُلطان القديم، أسد السيرك الذي افترس مدربه، وإمَّا أن يكون المقصود هو السُلطة بمعناها العام.

التراسُل بين العَملين بعيد وخافت النبرة، فَما مِن أُسود تلتهم مدربيها في قصة هيثم، والحيوان الوحيد الموجود فيها هو إنسان اسمه وليد طه، انقلبَ بشكل غرائبي إلى حيوانٍ عجيب. “كان وليد طه أشبَه بحمارِ وَحشي في حجم عنزة، كل أعضائه كانت أعضاء حمار وحشي لكنها أصغر بكثير مِن الحجم الطبيعي“. المفارقة أنَّ وليد طه، الذي كان شقيًا وآثمًا في صورته الإنسانية، يصبح في صورته الحيوانية أنيسًا وأليفًا وبه شوقٌ غامضٌ إلى الطيران يتبدَّى في مقاومته حبل قيده والاتجاه دومًا نحو النوافذ والشرفات وأسوار الأسطح.

ورغمَ ذلك فإنَّ التوحش والافتراس والذبح لا تغيب عن قصة هيثم هذه، وإن أتت هُنا في شخصيات بشرية، تُجَّار مخدرات وضابط فاسد، يُضطر بعضهم إلى ذبح شريكهم السابق، المتحوِّل، وإلقاء جثته في القمامة، خشية أن ينجم عن هذا عواقب مهددة لحياتهم وتجارتهم. تَحوُّل وليد طه إلى حيوانٍ غريب هو النقطة الوحيدة المفارقة للواقِع على طول القصة، ومعظم قصص الكتاب الأخرى تنطوي على مثل تلك النقاط المفارقة والغريبة، بعضها عجيب وفانتازي يندمج تمامًا بالمشهد الواقعي في مراوحة لا تحسمها إلَّا حركة وعي الشخصية بين الجانبين.

في قصة (الخطوة المُعلقة) يبدو انعكاس صورة الراوي في المرايا باهتًا وشاحبًا، بالقياس إلى ما يحيط به في نفس المشهد، بل ويزداد خفوتًا مع مرور ساعات اليوم كأنَّ وجوده نفسه يَشحُب ويُسلَب منه. وفي قصة (غَداء)، يحلم الأب بالرجوع إلى زَمن السبعينيات فِعليًا، بينما تخاطب الأم كائنات ما ورائية لعلَّها ملائكة تعدها ببيتٍ في الجنة، بل ويبدو كأنها ذهبت معهم حقًا في زيارة إلى ذلك البيت في نهاية الأمر.

تتواتر العناصر الغرائبية بدرجةٍ أكبر في قِصتي (أديم الأرض)، و(مياه جوفية) وإن كان من الممكن هنا القول بأنها ليست سوى ثمرة وعي مشوَّش أو حتَّى لاوعي الشخصيات. وبعض شخصيات الكتاب يبدو كأنَّه يقف دائمًا على مسافة خطوات معدودة مِن الجنون، إن لم يكن يتأرجّح بالفعل بين عالمين متوازيين، أحدهما خارجي محكوم بالعقل والمنطق والآخَر داخلي تحكمه أشباحٌ وهواجس لا تخص أحدًا سواه، وكثيرًا ما يختلط العالَمين كما في مشهد طبخ جثة إنسانية وتناولها على غداء عائلي حميم وعادي جدًا في قصة (أديم الأرض).

كأنَّ المرء لا يحتاج إلَّا خطوة واحدة في اتجاهٍ بعينه، حتَّى ينشقَّ حجابٌ ما، حجابُ العالَم الواقعي أو ديكوره الهش، كاشفًا عن أبعاد مخيفة ووحشية، أو عن جثث بشرية مقطعة وممزقة يستمر دفنها طوال الليل في حديقة عامة رغم أنها مفتوحة الأعين، أو عن قنابل دفينة منذ الحرب العالمية الثانية في إحدى المدن الألمانية بانتظار نداء غامض أو تبدل هيّن في توازن الأجرام السماوية حتَّى تبرز وتطل برؤوسها كأنها أجداثٌ لموتى أحياء لم تغص في الأرض أو في الذاكرة بما يكفي لكي تتبدد ويزول آخِر أثرٍ لها.

في أغلب قصص الكتاب حِسٌ درامي ما ، هو أقرب إلى طاقةٍ مكبوحة وسارية، قد يُفعِّل السردُ هذه الطاقة في بعض القصص، وإن بقدرٍ محدود للغاية، وقد تظل الدراما محض إمكانية تُطل وتختفي، وقد يصل الأمر بنا إلى حد القول بأنَّ بعض قصص الكتاب تشبه مشاريع أفلام روائية قصيرة، أو على الأقل مُعالجات مبدئية لأعمال درامية، كما في قصص سُلطان قانون الوجود، وغَداء، وشبابيك جديدة. معالجات مشدودة وجاهزة للعَمل عليها وبَسط عناصرها الأولى. في تلك القصص ينهضُ السرد على المشهد بالأساس، وما يدور فيه مِن حدث وحركة الشخصيات وحواراتهم وما يحكم علاقاتهم بمَن وما حولهم، بلغةٍ محسوبة وملجومة وكأنها تراقِب ذاتها بعينٍ صاحية لئلا تنجرف إلى العاطفة السيَّالة أو البلاغة السهلة لدى أي منعطف مواتٍ.

يبقى السرد في أغلب قصص الكتاب مُخلصًا للعالَم الداخلي للشخصيات ومنحازًا إليه وإلى صوت الفَرد المنعزل أو المنشق عن الآخرين، كُرهًا أو طَوعًا، حتَّى وهو يعيش بينهم أو يخاطبهم. يصل هذا الانحياز حدّ الغوص التام إلى أعماق وَعي الشخصيات، أو بالأحرى ولاوعيها وهواجسها وتأملاتها، فيبدو العالَم الخارجي،بين حين وآخَر، كأنه فيلم يدور على شاشة أو حتَّى مُجرّد ديكور لفيلم وَجدَ فيه هذا الشخص أو ذاك نفسَه من غير أن يعرف كيف أتى إلى هنا وماذا عليه أن يفعل.

هذا الانحياز للعالَم الداخلي، يُذكّرنا، ولو مِن بعيد، بالمجموعة القصصية السابقة لهيثم الورداني، حُلم يقظة (دار ميريت، 2011)، وإن لم يكن الحِس الدرامي حاضرًا فيها بمثل قوته هُنا. في بعض قصص حُلم يقظة، نلحظُ رصد رحلات بعض الشخصيات إلى عوالمها الداخلية الموصَدة عليها وحدها دون الآخرين جميعًا، ونلمس تَحوُّل بعض اليأس والغضب إلى أفعال عنيفة قد تصل إلى حد الإرهاب والقتل، في مدينة كونية تختلط فيها الأعراق والأديان والثقافات، هي برلين.

رغم ذلك تبقى الرحلة التي يحاول هيثم تلمسها، سواء في قصصه السابقة أو في كتابه هذا، ليست في المكان أو الزمان، ولا هي مجرد انتقال حضاري أو ارتباك حضاري، بقدر ما هي رحلة ذات، تكتشف أرضًا مجهولة في داخلها، ترتاح لها وتقيم فيها وتهجر عالمها السابق المألوف لصالح هذه الأرض الجديدة المكتشفة، ولو كان في ذلك هدمٌ تام لحياتها والتخلّي عن كل التزام تجاه الآخرين وعيش حياة المتشردين والضائعين وأشباه المجانين، كما يحدث لبطل قصة (مياه جوفية)، التي قد يذكّرنا بطلها على نحو ما ببعض شخصيات بول أوستر الضائعة بين متاهات هواجسها وفي الشوارع والغابات والطرقات، وإن كانت هذا النمط عند الورداني كتيمًا مصتمًا ومرسومًا بألوان شاحبة كأنّ وجوده ذاته أصبح خفيفًا مثل الطيف. هذه القصة أطول قصص الكتاب، تكاد تكون نوفيلا، وعلى ما يبدو فَهذا هو الشكل الأقرب إلى روح وعالَم الورداني، فَهي أرض وسطى بين التكثيف المطلوب في القصة القصيرة والأقصوصة، وما قد يفرضه أحيانًا من إمساك يد الكاتب عن السَير وراء بعض التأمّلات أو سَبر لحظة عابرة حتَّى إشباعها، وبين ما تفرضه الرواية بدورها من إفاضة وترتيب وحبك عالَم ومد جسور، إلى آخِره مِن مَهام حِرفية قد تشتت الجهد وتطمس اللُقى النفيسة. وهكذا لا تقبضُ قصص هذا الكتاب يدها، فَلا تبخل مثلًا ببعض فقرات تأمُّلية، قد تبدو لعينٍ غير محابية نتوءًا مفروضًا مِن الخارج، غير أنَّها أمام عينٍ تعرف كتابة هيثم، وخصوصًا كتابته غير القصصية، كما في (كيف تختفي…) و(كتاب النوم)، تبدو كتابة لا انفصال لها عن النسيج الحي لهذا الإنسان الذي يصرخ في صمتٍ على الورق، والذي يرعبه انحسار الحُلم وفوات الوقت وهزيمة الطموح، وكل ما لا يمكن إصلاحه من تلفٍ وضرر حلَّ به وبالعالَم مِن حوله، حيث لا حيلة إلَّا رصده بالكتابة النثرية الحرَّة تارةً، واصطياده بين قوسي قصة جميلة تارةً أخرى.