…………

رقاصة

المؤكد أن عبادة لا تنقصه الجرأة التى مكنته من كتابة وإصدار إبداع فى كل الفروع التى وصفناه بها أعلاه بل وأن يحوز جوائز على أغلبها فله ديوان فى شعر العامية المصرى وآخر فى الشعر الفصيح و رواية و فى ديوان ” رقاصة ” الفائز بالجائزة الأولى فى المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2011 ( دورة نجيب محفوظ ) يتبنى الطبيب الشاعر أصوات شخصيات تاريخية و سياسية و علماء وفلاسفة وأطباء ليجعلها تقول رأيها فينا و فيما حدث لها بعامية شعرية ، اختار فكرة ” الرقصة ” ليجعل كل منها راقصا فتسوق تلك الشخصيات لنا مواقفها وأفكارها كدروايش لدفعنا إلى تبنى زاوية نظرتها للأنبياء و الملوك والشعوب والبرلمانات قاصدا – كما حدستُ – وضع قارئه فى مكان يتجاوز إعادة النظر و التقييم الثابتين والتقليديين إلى مواجهة شعور ( محتمل ) بالذنب من السكوت عما حدث لتلك الشخصيات سواء بقتل أصحابها ببعض أبشع الميتات وأعنفها أو بمواصلة قتل صورة أصحابها معنويا عبر العصور ( شخصيات مثل الحجاج و جى فوكس و الوليد بن المغيرة على سبيل المثال لا الحصر ) ، وقد يكون من أهداف فكرته الطموحة فى هذا الديوان رغبته فى ما هو أكثر من نكء أحكامنا و مشاعرنا تجاه شخصياته لأنه ربما يرانا – و هو معنا – نستحق ذلك النكء بل وأكثر ، نستحق أن نكون فى مقعد الإدانة الدائمة الذى نحمله للغير وللمختلف بالأخص.

سألت نفسى لماذا اختار الشاعر محمد سالم عبادة فكرة ” الرقصة ” تحديدا وهو يقدم أقنعة شخوصه ولم أجد جوابا فبعض ما نكتنهه بشأن اختيارات الشعراء قد يكون مضحكا بالنسبة لهم و يظل اجتهادا محضا . لكن ذهب ذهنى إلى فكرة الإله الراقص فى الهندوسية شيـﭭا الذى يقف على قزم يرمز للجهل و فى إحدى أيادى الإله الأربعة طبلة ومن تجسيداته تمثالا و هو داخل عجلة الحياة والموت الهندوسية العظمى التى تشمل الكائنات والشياطين وحتى الآلهة نجد شيـﭭا الراقص فى إحدى أهم حالات ظهوره و تجسداته ، هو ملهِم مستمر لكثير من الأعمال الإبداعية المسرحية فى الهند المعاصرة كما غيره من الآلهة و هو ملهِم فى البانثيون الهندوسى لكثير من التشكيليين والسينمائيين والموسيقيين فى وضعيته الراقصة . لعل اتجاه الشاعر إلى اختتام ديوانه ” رقاصة ” بتسبيحة أصر على توضيح كونها ” مش رقصة ” فى العنوان الفرعى لتلك القصيدة التى جاء عنوانها لافتا و هو ” زهيم .. تسبيحة بالسنسكريتى ” إلى جانب إيراده لشخصية ( هذه المرة فى روايته التى سنعرج عليها سريعا هنا وكانت بعنوان ” كلام ” ) جورو ناناك البوذى المتشح باسم أحد أقدس مؤسسى السيخية ما يدعم حدسى حيال انحيازه لمعنى الحياة من منظار الرقص الذى جعله قناع شخوصه الموحَد. ما أريد قوله إن فكرة الرقصة التى تبدأ فى ديوان ” رقاصة ” برقصة حور محب وتتطور لنجد داروين و راسبوتين و واصل بن عطاء و بافلوف و ديوجين و فرويد و غيرهم يمارسونها قد تعكس تصورا أصيًلا عن تمجيد الحياة والجسد الإنسانى الذى يتعامل معه الشاعر مهنيا ، وبعض شخصياته مثل نيتشه و أوربى و حور محب و ربما روجيه ميلا و غيرها قد ارتبطت عنده بابتكار نظريات وسياق آراء أو حتى بثقافات تمجد الموسيقى والرقص وتحتفى بهما احتفاء شديدا، بعض شخصياته مثل روجيه ميلا أغلب الظن أنه شاهدهم يرقصون ،يشير إلى رقص كارمن التى باسمها أوبرا شهيرة و هناك ذكر لرقصات بالاسم فى بعض القصائد .. مثلا” بولكا ” و ” ﭬــالس ” حيث يختار إنهاء بعضها بجملة مثل ” سمعنى دقّ البيانو ….. قلبى رقاصة ” ، ثم إن الرقص فى ذاته قد يكون وسيلة مد خيط السخرية العميق الذى ميز هذا الديوان الذى يشى عنوانه بنبر ” ترقيصه ” و استهزائه المنكفئ على تحليل شبه نفسى شبه تاريخى للمعلومات المحيطة بكل شخصية والتى أوجزها واستخدمها عبادة على نحو مكثف محولا إياها إلى شعر، بل إن اختيار الشخصيات التى اختارها محمد سالم عبادة والذى يمازج بين السخرية من الذات ومن الآخر فى نَفَس واحد يعكس إعجابا شغوفًا بسمات و أوقاتا بسلوك كل شخصية ولو من باب خفى اخترقه الشعر ليقدم رؤية مخالفة لانحيازاتنا وأفكارنا النمطية تجاه عديد من تلك الشخصيات . و للحق هو حين يعرفنا فى الهوامش بأميز ما حدث لشخصياته التاريخية تلك ويوضح من هو ” زهيم ” فى التراث السنسكريتى لاح لى الشبه القريب جدا بين اسم ” زهيم ” و اسم الشاعر العربى ” سحيم عبد بنى الحسحاس ” وهو شاعر عبد عاش فى الفترة بين نهاية العصر الجاهلى وسيادة الإسلام ( محمد سالم عبادة لا يذكر سحيم الذى تعرفت على اسمه من مقالة للناقد د. محمد بدوى فى مجلة ” فصول ” تعود إلى شتاء 1997 وليس فى مقالة د. بدوى ما يشير بأى شكل إلى ” زهيم” ).

هل هذا ديوان متثاقف ؟ . صعب ان أجزم لكن المؤكد أن القارئ الذى لم يقرأ بعض مؤلفات نيتشه مثلا ولا فرويد أو لم يطلع على تاريخ بعض العلماء و السياسيين والفلاسفة الواردة أسماؤهم هنا سيفوته الكثير الذى عجنه عبادة فى نسيج شعريته ، والمثير هو اطمئنانه / عدم اكتراثه ( لا أستطيع الجزم أيضا ) و عدم شعوره بالحرج أو القلق من مجاورة جرعات الثقافة المتخصصة المتمثلة فى إيراد تعبيرات مثل ” رايزون ديتر ” ( مبرر الوجود ) و ” فان دو سياكل ” ( نهاية القرن كتعبير أدبى تم صكه واستخدامه يشير إلى أدب نهاية القرن التاسع عشر ) أو أسماء مثل ” سوسير ” عالم اللغويات الأشهر والذى تزخر كتب نظريات اللغة بمقالاته .. هذا و غيره من تعبيرات متخصصة بعضها ينتمى للموسيقى ووضعه فى سياق موسيقى العامية المصرية ، بالإضافة إلى حريته فى توظيف ثقافته و مرجعياته القرائية كلها أمور تثير الإعجاب حد الحسد لكن أستطيع تفهم كيف يمكن لديوان كـ ” رقاصة ” أن يثير حفيظة الجمهور الأوسع الذى نفترض أنه يشكل جموع قراء العامية لدينا و الذى قد لا يستسيغ أو لا يجيد ( إن شئنا الكلام عنه ككتلة ) تلقى و استيعاب الكثير من الرموز و المفاهيم والأسماء التى اختار محمد سالم عبادة إدراجها فى ديوانه بعدما سخّرها كلها لصالح فكرة الرقص . فربما الشاعر يرى الرقص مُطهِرا أو وسيلة علاج نفسى و catharsis ، فطالما الكل أو الكل المنتخبون هنا يرقصون إذن يمكن للحياة أن تكون الرقصة ( ولو عدنا إلى ذكرى شيـﭭا فالراقص قد يكون الإله أو الإله قد يكون راقصا ) و كل قناع من شخصيات متن ” رقاصة ” يمكنه أن يتوفر على إله .للحق فهكذا كان كثير من تلك الشخصيات يرى نفسه : حور محب مثلا ، راسبوتين و الحجاج و قراقوش كانوا يتصرفون كآلهة و نيتشه أعلن موت الله و هكذا .

لكن ترى هل يمكن – عبر ترقيص الأقنعة والرموز المختارة فى ديوان ” رقاصة ” كسلوك مهيمن اختاره الشاعر و خص به الشخصيات دون غيره – قراءة فعل الرقص كذلك ضمن شهوة نسف الرمز و جلاله ، أى إلى تحويل القناع أمام القارئ إلى محض رمز مقلوب تم تفريغه حتى من قدرته على الصمود ، ذلك الصمود الذى صنعناه نحن كقراء للتاريخ وللفكر الإنسانى ، نفخناه بأفكارنا و مواقفنا النمطية فى جبروت بعض الشخصيات و قدراتها الإعجازية الاستثنائية التى جعلت سيرتها أشبه بالأسطورة ( راسبوتين و داروين و الحجاج مثلا ) ، هل يمكن مجرد الاجتراء على التفكير فى أن ما وراء رؤية الشاعر لكل رمز و قناع هو رغبة دفينة فى خدش و أنسنة الأسطورة و فقء الهالة المحيطة بها التى جعلتها تصل إلينا كاسم أصم تراه فتقوم فجأة أمام ذهنك عشرات الصور عن مئات الارتكابات والفظائع أو الإنجازات اللغوية و الشعرية و الموسيقية ؟ هل يمكن النظر لهذا على أنه Anti- symbol على غرار – مثلا – تعبير البطل –الضد أو Anti- hero ؟.

……………..

هلوسات صحو

عن نفسى لا أحب و لم أعد أحب كثيرا ولا أجيد التعامل مع الشعر العمودى و التفعيلى وهى حقيقة لست خجلى منها لأنى لا أعرف لماذا يجب الخجل من إقرار كهذا سواء كقارئة أو كشاعرة . بل لعلى لا زلت أُصدّم قليًلا حين أفتح ديوانًا لشاعر يصغرنى عمريا سواء أكان مصريا أم عربيًا أم أوروبيا فأجده حريصا على ” الوزن ” بمفهومه التقليدي المتعارف عليه ، على بحور و قواف. ما زال الشعر العمودى العربى من شعراء معاصرين خاصة من الشباب صادما لى رغم كون محمد سالم عبادة يذكر فى روايته ” كلام ” على لسان إحدى الشخصيات أن ” هذا الشكل ” ( قاصدا العمود ) هو ” الأكثر تجذرًا فى وعى الجمهور ” .

ربما للصدمة عندى علاقة لا تتجاوز تعوّد الذائقة والعين على الإطلاع على قصيدة النثر جيدها و رديئها ( ؟ ) عبر عقود . و ربما هى مسألة أعمق تتصل – ككل شىء فى حياتنا – بأفكار نمطية عامة و شبه ثابتة يصعب التخلص من أغلبها و يكون أفضل ما نملكه هو التعايش معها بعد محاولة عقلنتها و بث قدر من التسبيب الموضوعى فيها. من تلك الافتراضات النمطية مثلا توقع أن يكون الجديد الأحدث والمرتبط بالأصغر سنا هو رغبة فى التمرد على أشكال و قيود و قوانين و ضوابط كثيرة جدا إن فى الحياة أو فى الفن وبما أن الأوزان و البحور الخليلية تمثل قيدا حتى بالنسبة لمن يتقنها أو يدرسها وتأتى له ” طواعية ” فهى تظل خارج دائرة توقعى من الشعر الذى يرتكبه الشاعر الشاب / الشاعرة الشابة لأن الحرص على ” الدوزنة ” والالتزام بها يمثل شيئا قد يبدو – فى لحظة ما – خانقا مفرط العتاقة ينتمى فى اعتباراته و معاييره الجمالية إلى زمن أقدم على أعمار من يلتزمون بها ، ينتمى إلى تصور عن أطر و مفاهيم تعنى – ربما وحدها – الشعر لأصحاب العمود والتفعيلة و كل ما عداها قد يسكتون عن الجهر بأنه لا يمثل الشعر حقا ، قد يغالى أصحاب العمود إما فى الحفاظ على شكل لمجاراة ما يعد ” أكثر تجذرا فى وعى الجمهور ” كما يرد فى رواية محمد سالم عبادة وهو ما يعنى فى تقديرى اتهاما فنيا وأخلاقيا يحمل شبهة الانتهازية الفنية النابعة من خوف وتكاسل حد ” نفاق الجمهور ” ترضية له وارتعابا من فقده ، حد الاستسهال إن كانت البحور والأوزان بلا تجشم ومجاهدة مثلا بما يوحى بعدم الاستعداد للقيام بمغامرة ، أو يكون شعر العمود من شباب مجايلين لعبادة و أصغر منه ينطوى على محاولة البرهنة على شىء ما عبر جعل النص ينوء بحمولات دلالية و مواقف وفلسفة لإظهار قدرة الشكل التقليدى على الاحتشاد بمفاهيم و مشاعر وتكدسات الإنسان فى منافسة صامتة مع نص قصيدة النثر التى لا أحب إقحام اسمها هنا كى لا يتحول الأمر لا لدفاع عنها ولا لسحل شعر العمود برمته لكن كيف يكن تجنب ذكر اسمها ؟! . هل أسرفت فى قسوتى وتعنت رؤيتى ؟ . قد أكون و ثمة ما يربكنى فأطرحه أمامكم للتفكير : لا تخالجنى مشاعر المجاهدة والاستغراب النفسى لدى قراءتى التراث الشعرى العربى القديم الذى أراه متوائمًا مع مجمل الشروط الجمالية للحقب التاريخية التى جاءنا منها ولكن صدقا أحاول تخيل أن بشار بن برد أو المتنبى نفسه لو بعثا فى زمن قصيدة النثر ربما كان سيتجهان إليها و يجددان فيها وهما من كانا .. جرأة و تجريبا و مجاوزة و عمقا ومثلما لا يعكس كلامى هذا نكتة فليس فيه أدنى إيماءة إلى المقارنة بين المتنبى و بن برد . كذلك أجدنى واقفة حيرى أمام استعدادى لقراءة كل ما يلقيه إلينا الجمهور المتنامى من شعراء و شاعرات قصيدة النثر واكتشافى للسمين من الغث الهائل فيها ( سيتم رجمى بعد سياق هذه المشاعر والخواطر و” التصريحات ” وأبسط رد هو : من يحدد ما الغث و السمين الخ ؟ ) بينما تبدو رحابة صدرى أطول لدى تعاطى النماذج المختلفة من تلك القصيدة التى استهلكت كتابها و مناصريها فى الدفاع عنها طويلا ( فى بعض بلادنا العربية ) بينما ما زلت أشعر باستغراب بدأت كلامى فى هذا الجزء باعترافى به حين أمسك بديوان راهن يلتزم البحور والأوزان .

من المُحقَق أن ما هو ردئ فى أنموذج قصيدة النثر و فى شعر العمود المعاصر يدفعنا إلى النفور الساخط الذى قد ينسحب على أكثر ما يسطع به إنتاج هذا الأنموذج أو ذاك ، والمؤكد أنه ما من وصفة للشعر رغم ضلال الكثير فى دروب صدقوا أنها تؤّمن لهم الوصول إليه وبلا شك الحداثة لم تكن يوما قصيدة نثر أو شعر حر كما أن ما هو ” لا حداثة ” أو ” غير حداثة ” لم يكن دوما الشعر الموزون فلماذا – إن كان هناك ما يفوق الاعتياد – تُجافى روحى أنموذج ما فى صورته المعاصرة و تتحمل أو ترحب بأنموذج آخر ؟

هذا المقال محفل اعترافات إذ اعترفت بالكثير من تحيزاتى الجمالية المسبقة وأفضت فى شرحها و تبريرها وكنقطة أخيرة فى هذا الصدد أقول أنى ممن يرون الشكل والمضمون فى الفن جوهرا و مبتغى واحدا يصعب فصمهما تعسفيا . ما أكتبه هو بالتحديد وبالحتم كيف أكتب ما أكتبه وحين أختار أن أكتب قصيدة تفعيلة مثلا فهذا يعنى أنها تمثل مفهومى و فكرتى عن الفن أو بالأدق عن الشعر. وأحسب أن دوزنة العالم ووضعه فى صيغته الشعرية الحداثية ضمن عروض الخليل بن أحمد ما زالت صادمة لى تأتينى بنصوص مُكفهرِّة لكن بنيانها قد يكون grandiose وليس grand ، قد تكون قصائد مُشبّعة بكل الحيرة والقلق الوجودى الملهِب الفتان و مع هذا تبقى مصدرا للاسترابة ، تُخيّب فكرتى عن شغف صاحبها بالحرية التى تصرخ كلماته وشعره بحجم التياعه من فقدها ، عن درجة لهاثه ورائها و غثيانه من القيود التى يزحم قصيدته بسردها كأشياء ، كمفردات دونما التفاتة منه لأول الحريات التى وضعها بنفسه على جانب و هو يبدأ كتابة نصه ضمن الشكل العمودى أو التفعيلى و هو ما يعنى أن الأمر قد يطال صدقيته الفنية عندى .

طبعا سيرى البعض هذا منتهى التعسف منى ومنتهى ضيق الأفق بمعنى جاهزية الحكم المرتبطة بتصورى – الذى قد يكون خطأ – أن لقصيدة النثر فرصة ” أكبر ” فى التمرد حتى و لو لم يحسن أغلب شعرائها استخدام طاقتها تلك . و قد يأتينى الاتهام أن أفكارى تلك تتجنى على فكرة الحرية من حيث علاقتها بالفن والإلهام بمعانيه و مصادره المتعددة وذلك بافتراض يلى الآخر بينما الحرية والشعر لا علاقة لهما بأوهامى عنهما تماما كما قد لا تكون لهما علاقة بسؤال كاتب و ناقد واجهنى فى ندوة من فترة قريبة بعد أزمنة من عدم رؤيتى فإذا به يفتتح تذكيرى به بسؤال لم يفتنى مغزاه : ” أنتِ بدأتِ مسيرتك الشعرية بقصيدة النثر ؟”.

نعم كل شاعر يحمل صليبه ( قصيدته ) كيفما كان شكلها ويصعد بها نحو الجلجثة . الشكل اختيار ، والاختيار حرية تطل على بدائل مهما تقلصت أو بدت غير موجودة . هكذا فات الكاتب الذى طرح السؤال المتذاكى أعلاه إدراكى لعدم اعترافه إلا بمن يبدأ وزانًا ثم يتحول أو يحول دينه إلى النثر كشرط لحصول شعريته على ” الشرعية ” التى يمنحها شعراء أحببنا شعرهم ذات وقت مثل أحمد عبد المعطى حجازى رغم تجاهلهم لبعض أجمل دواوين قصائد النثر لعدد من الشعراء الكبار ممن جربوا الأوزان و” اختاروا ” هجرها لتجريب مسالك و طرق أخرى .. . . . . وانتبِهوا : لم يعودوا إلى الوزن . أذكر جدية الشاعر الكبير الراحل حلمى سالم الذى نبهنى مرة و هو يستمع إلى أحد نصوصى إلى أهمية تجريح و كسر وزنها عمدا مع أن الفقرة كانت قصيرة واستثناءًا.. و ها أنا أقولها : نحن هنا فى هذا الكون لكى نقاوم استنامتنا لفتنة المألوف .. لكى نكسر و نقلقل .. التوقعات ، اللغة ، الأفكار . ثم إن الشاعر أمير الكلام يحق له ما لا يحق لغيره كما ارتأى الخليل ،وسلطة المبدع على طرفى نقيض تقريبا مع سلطة القارئ . الثانى يريد انتشال معنى ما إن أمكن وسط متعة القراءة ، هو صاحب سلطة يصفها د. حمادى صمود بالسلطة ” البانية ” لمعنى ” فى النص و به ، عن المكنون الموجود فيه أو فيها ، همها الانسراب من العلامة إلى الحياة ” بينما الأول سلطته سلطة هذيان ( هلوسات هنا ) و هدم لأنها شغف بحث مستمر وراء المخبوء .

قد يكون غريبا أن تتناوبنى مشاعر متناقضة لدى قراءة ديوان ” هلوسات صحو ” بالفصحى للشاعر محمد سالم عبادة والصادر عام 2009 ( كما فهمت ليس عن دار نشر بل حمل عبارة منشورات محمد سالم عبادة ) ففى تقفيص الكون ضمن شكل العمود قد يرى البعض أن الشاعر اختار أنسب ما يقول مضمون حالة الديوان . لكنى أختلف – دون إدانة نهائية للشاعر – فهنا ملاعبة ببحور مختلفة نعم لكن الذات الشاعرة تنثر أفكارها و مواقفها و هى قانعة بالضحك غاية و بالموت تمثيلا و بالكون مسرحا حينما يعترف الشاعر / الذات الشاعرة بأنه ” قاتل المعنى ” ” جيئة و ذهوبا ” وأنه يكذب بالفطرة ” فألفينى أحرّم ما أبيح / فهل تدرين آنستى لماذا / نمسك بالستار ولا نزيح ؟” .

من الصعب هنا أن أصدق وصف الشاعر لنفسه بأنه ” قاتل المعنى “. فى الوقت الذى تمور مضامين قصائده بحالة شبه بينية ( وإن مسماة ) فيها بحث واكتناه و شك وفيوض يعاود الشاعر حرصه على ” استعادة قصيدته ” من الإنفلات ، يبتر رحلة تيهه و استكشافه مفككا نصيبا كبيرًا من التوتر الداخلى للقصيدة التى تريد – مضمونيا – أن تتركه هو و قالبه ربما ، يستعيد خطيفته إلى نقطة وصول ، إلى التشكل المختار ، إلى الشاطئ الذى يملكه و يتقن قواعده و يعرف قوانينه .. و كل تحول إلى القواعد والصيغ الجاهزة ، بشكل فضفاض ، هو عدم إخلاص للتوتر الداخلى الدائم الذى هو جوهر اكتشاف الإنسان الحديث لوحدته ، و بالكتابة الموزونة التى تتحرى البحور قد تنتاب القصيدة وصاحبها معا ملامح و لحظات ” استعراضية ” ( لا غبار على هذا تماما فى الفن ) ، كل ارتماء فى حضن صيغة سالفة مُحكمة هو – بمعنى ما – ارتماء فى حضن سلطة بينما الحداثة قد يكون من تعريفاتها أنها التعبير الأسمى عن ميل أو نزوع الإنسان إلى رفض السلطة أو بتعبير الناقد كمال أبو ديب ” لأن الحداثة هى هذا الهوس باللاتشكل ، فإنها حين تتبلور تصبح عجيبة التسارع ………. و من هنا نرى أن المسافة الزمنية التى شغلها شكل القصيدة القديمة قد تبلغ ألفا و خمسمائة سنة ، لكنها حين تنكسر فإننا خلال ثلاثين سنة نرى نموًا هائًلا فى تعدد الأشكال ، لأن البحث عن اللامتشكل مولِّد للذات ” وعليه فالحداثة ” إذن ، هى فاعلية نفى الشكل …… ” كـــ تجلٍ ” لهوس أعمق هو الهوس برفض السلطة ، السلطة التى يكتسبها الشكل – كل شكل – بحكم كونه شكًلا ، لا لشىء آخر “. ( مقال كمال أبو ديب : ” الحداثة / السلطة / النص ” ، مجلة ” فصول ” عدد ” الحداثة فى اللغة والأدب ” ، الجزء الأول إبريل، مايو ، يونيه 1984 ).

سيرد البعض : ألم تسقط قصيدة النثر فى نفس الفخ ؟ الشكل ؟ . أقول بصدق نعم .. و طبعا ليس لدى الجميع كما أن الشكل لم ” يُقفّص ” كل من يكتب العمود .. ويمكن لنا التعاطى مع ” حداثة ” شعر المتنبى و غيره ، كما أن ” البحث عن اللامتشكل ليس جديدًا تاريخيا ” ( أبو ديب ) . فقط يبدو لى أن الشاعر فى ” هلوسات صحو ” ليس ” قاتل المعنى ” بل راغب فى قتله و يظل هو و ما يبحث عنه داخل شكل العمود الذى يمثل عالمًا مهيمنًا تماما عنده.

ربما أكون أكثر تفاؤلا بقدرة قصيدة النثر مثلا على الخروج – مع الوقت – من مصيدة الشكل أو القالب لتطوير نفسها مقارنة بالقصيدة المقفاة الراهنة . ما سبب ذلك ؟ لا أعرف .

الاعتراف الأعمق الذى أتانا فى ديوان ” هلوسات صحو ” هو ميزة التناقض ” يحرم ما يبيح ” ، هو تخير الشاعر لوصف الهلوسات كعنوان لنصوصه ، هو احتضان الكوزموبوليتانى مع التراثى بسيولة مرتاحة ، هو نشوب تقاطعاته الإيروسية عميقة الكشف ( سوءا فى عناوين كثير من القصائد أو فى متونها والأشطر الأخيرة بنهاياتها ) فى سخريته العميقة المعترفة كذلك بازدواجيتها و خيبتها إزاء البراءة التى لا تحسن التعامل معها . وربما تكون الهلوسات – بهكذا توصيف يمثل قمة السخرية من الذات – بؤرة تردد و تخوف اجتماعيين ففى نهاية الأمر و مهما بلغ من احتدامه مع التابو الدينى وتجريحه فالأمر كله لا يتجاوز كونه هلوسات بل واعتراف بها كذلك . ألا يجعل هذا الأمر قريبا بدرجة ما من استتابة مستبقة ؟ استتابة لم يطلبها – بعد – منه أحد ؟ .

حين يتصادم الشاعر بشهوة تتماهى و تتنافى بالتناوب مع النص القرآنى يقدم بعض أفضل قصائده هنا كأنما يلقى باللغة كمنشار كهربائى فى وجوهنا لكن حذار أن نبتلع الطعم ، لا تنتظروا منه تفجيرا لها ولا حتى لشكل صياغتها فهو وفىُّ لأوزانه حتى الشطر الأخير ، يخلع عنه كل رغباته وربما أشكال الوفاء المختلفة ليتمسك بهلوساته المدوزنة وإن جاءته صحوا ، كى يقول غثيانه و قلقه الوجوديين ضمن شراسة لغوية أكبر لكنها محكومة بضوابط عموده ، مؤطرة باختيار جمالى حديدى مسبق . ما أثار استغرابى هو أنى استطعت ” الاستمتاع ” ببعض القصائد العاتية التى ما زلت أتأمل كيف كانت ستكون لو كان محمد سالم عبادة صاغها فى شكل قصيدة نثر ؟.

قصيدتا ” اسكيرتسو ( التين و الزيتون ) ” و ” نقد البغل الخالص ” ( الأخير طبعا محاكاة شعرية منفجرة السخرية مع عنوان كتاب الفيلسوف كانط ” نقد العقل الخالص ” ) هما كما بدا لى ” نُشارة ” روحه . الروح تريد أن تُبطِل شيئا ما ، توقف لعنة ما ، روح لا تتبرأ من سخريتها أو احتضان رغبة الكفر /الكفر و هى منفصلة عن الحياة طافحة بنقد الذات الاجتماعية المحبوسة وراء حياة مدوزنة بالكلية .. تملك هذه الروح نشيجها الخاص و دورة ألمها المكتمل ، وجوديتها المبهِرة حتى فى القصائد التى بدت بعيدة عن تلك الحالة مثال ” قفزًا ” ( عن الكنغر ) فعذاب الروح ماثل بلا أمل فى ” بورجوازية ” ، ” ملامح فارس ” ، تنحنح ” وفى قصائد أخرى تحتمل تأويلات شائكة مضنية مثل ” أنشودة آكل البشر ” بينما قصيدة ” زومبى ” باذخة الغثيان من الوجود حيث ” صفحة الأفق نعى ” و ” قلم الريح نعى ” ، صفحة الأرض نعى ” ، وختامها تقرير الذات الشاعرة ” صفحة الشِعر نعى ” . لا يوجد خلاص ! ثم تأملوا المسافة التى يريد لنا الشاعر اجتيازها بين عنوان ” زومبى ” الأجنبى وبين الأوزان الخليلية .. هذه جسارة فنية تحسب له، ربما هكذا يريد زعزعة بعض العلاقات الشرطية ( إن جاز وصفها ) المكوِنة لفكرة كل قارئ عن الشعر، بما فيها القارئ الذى تَوقُع الشعر عنده يلتصق التصاقا جنينيا بالعروض والبحور الخ .

نعود إلى جمال قصيدة ” إسكيرتسو ( التين والزيتون ) ” . فى أحد أبياتها يقول ” و بين التين و الزيتون شىء / أشار إلى بلاغته الكتاب ” . ثم يسوق تباعا مقادير من فرحة العصيان و لعنة الحزن التى لا تقاومها الذات الشاعرة : ” دخلت أنا و من أهوى جدارا / لنرشف إثمنا فغدًا متاب / فمات الإثم فينا ، ثم متنا / و وارانا و توبتنا التراب / بماذا يحكم القاضى علينا ؟ / خلودٌ فى عذابٍ ، أم عذاب ؟ / إذا القاضى أتى فالكل جانٍ / و تُقتَرفُ الجريمةُ والعقاب “.

مع اقتراب القصيدة ذات العرامة من نهايتها يعلن رأيه الصريح فى قضية المقدس ( التى أخالها تميز جوهر تجربته الشعرية و بالأخص عنوان هذه القصيدة ) :” سيرقد فى فمى الزيتون شهرًا / لأنثرهُ متى نُثِر السِّباب / و أما التينُ : فى دُبرى سيبقى / بدائيًا ، إلى دُبرى المآب / و من يدرى .. لعل الروح تأتى / إلى جسدى فتقبلنى الهِضاب / فأزرعها غدًا تينًا سرابًا / و إن غدًأ لناظرهِ سراب “.

و فى ” نقد البغل الخالص ” المهداة إلى الروحين القلقين – كما يصفهما الشاعر – إيمانويل كانط و أبى العلاء المعرى ، يتواشج تماهيا مع أمنيات فلاسفته و متصوفته .. متماهيا كذلك مع حيوان البغل ، لديه أمنية عدم الميلاد وبها ما بها من اكتناز الأفكار و المواقف الفلسفية تجاه الوجود :” و محوتُ أسفار الذين تقدموا / وصرختُ فيهم : خالقى مخلوقى “، ” فبحثتُ كنه الشىء داخل ذاتهِ / و أنا حبيسٌ ما برحتُ حريقى ” . واللغة مثار سخرية بدورها : ” لكن صوتى لا تلين حباله / فالقاف قافية الفواقِ صديقى ” فى جناسٍ واضح ، كما تتعرض اللغة والأفكار الحرة للعنف وهو ما يأتى عبر البيت التالى : ” الأزمةُ الإزميل تنحتُ لهجتى / فأقولُ إن العقلَ محضُ فسوقِ ” مشيرا إلى محن الفلاسفة والضغوط التى يتعرضون لها لإنكار أفكارهم الحرة وهو القائل فى قصيدته ” نقد البغل الخالص ” رد القضا لا اللطفَ أبغى ” ! . فأى ملحمية و طمع و نشدان ننتظر أكثر و نحن – لا شك – قد موتنا فينا نفس الأمنية / الصرخة متعامين عنها طوال الوقت خارج الشعر؟! .

و لا يخفى مدلول الجمع فى الإهداء بين كانط و المعرى . الاسمان فور قراءتهما أو سماعهما يستحضران إلى الذهن حمولة ثقافية و أركيولوجيا فلسفية . عقلان كان يمكنهما أن يتقابلا يقدم الشاعر اسميهما لاستثارة مشاعرنا و مواقفنا فجأة حيال علاقتنا كعرب بماضينا و تراثنا الفلسفى و تعريف ذواتنا تجاه الغرب ( كانط ) مُسرِّبًا الذات الشاعرة كوسيط بينهما ، متهمًا إياها بالغباء عبر تغيير عنوان كتاب كانط.. لتصبح القصيدة ” نقد البغل الخالص ” .

إن “هلوسات هنا و الآن ” ( كعنوان لأحد أقسام الديوان ) و ” هلوسات رحيل أول ” و ” هلوسات حلقة الدرس ” وغيرها من تقسيمات العمل الداخلية حين تصل بنا إلى ما يسميه” ختام الهلوسات ” نجدها مع هذا ” هلوسات صحو ” ، و هذا يحيل إلى معنى أنه لا نهاية حقا للهلوسات و لم تفتنى ملحوظة أن ” تجريب ” و هى أولى قصائده جاءت سابقة تماما على بدء متن الهلاوس إذ قدمها الشاعر كمفتتح أو برولوج تدشينى لأجواء القلق و نهش التعب من الوجود لروح الذات الشاعرة التى تنثال تدريجيا فى هلوساتها الشعرية المتتالية .

هنا بذرة خلط التراث الدينى ( عاد و هود و الفاروق و ابنته الموءودة والنار و جهنم كمفردات ) بأسماء ذات دلالة فى إرث الأمثال الشفاهية العربية ( فى الإشارة مثلا إلى “جهيزة” ) ، هنا الإقرار بنقد الذات و محاولة تصغيرها ( مثل قصيدة ” نقد البغل الخالص “كذلك ) حيث ختام القصيدة يتملص من كل إدانة و مسئولية بقوله القاطع فى البيتين الأخيرين : ” إن كنت تسأل عن مرامِ قصيدتى / عذرًا .. فهذا الشىء ليس قصيدًا ” فالقصيدة تفضح ما يمكن أن يُعد و يُتخَذ سببًا للإيلام فى العلاقة مع الآخر / الأخرى عبر إعلانه من زاوية نظر مرتكب الفعل وبهذا يتحرر من أن يكون الجرم أو السبب اتهاما أو ذريعة للنقد وهو ما يتحقق بانتفاء نفيه أو إخفائه :” يا لائمتى فى عزلتى ، لا عزلة / إذ ليس شىء خارجى موجودا ” . الشطر الثانى يمكن استقباله إما على أنه صرخة ملحمية وجودية عظمى فى وجه الكون و العدم والإله – لو كان موجودًا للذات الشاعرة على طريقة الأبطال والأبطال الضد فى روايات دستوﭬسكى و سارتر ، أو على نحو صرخة شديدة العتو فى غرورها النبوى الحزين ، فى إعلان يقين وحدتها المطلقة المتوازية مع يقين انعدام الوجود من حولها .. صرخة إله !

كل هذه العناصر والملامح سينضاف إليها و يلتحم بها كما أسلفنا الميل الهائل نحو السخرية و كثير من الإيروسية خلابة الاقتحام والتى تعمق من طلاوة الاستهزاء إن من الذات أو كل شىء ولهذا فما بقى هو الأمل الذى جعله يعزل ” تجريب ” أولى القصائد عن كل الهلوسات . أفترضُ أن هذا معناه أن التجريب ليس هلوسات ولا يمكنه أن يكون حتى لو كان يصف تجريبه بكونه ليس قصيدًا . و أغلب الظن أن هذا النقد الذاتى العنيف لحياة ممجوجة سيجعلنا نتقبل صوت الذات الشاعرة فى قصيدة مثل ” نقد البغل الخالص ” وهى تقرر ” ثقلَ الكلامُ على فمى فزهِدتهُ / و صَمَتُّ لكنى غَصَصتُ بريقى ” . أربكنى كذلك أن تكون هناك ” هلوسات هنا والآن ” و لا تكون هذه ضمن ما يعده الشاعر ” هلوسات صحو ” . هل الآن هو غائب ، غير موجود ؟ . كيف و هو المعلِن : ” ليس شىء خارجى موجودا ” منذ الصفحات الأولى ؟. هل وجوده الآن ينطوى على حالة – مثلا – ليست بالغياب ولا بالصحو ؟ لماذا اليقظة فى الختام فقط ( هلوسات صحو ” هى القصيدة الأخيرة ، هل هذا يجعلها تشبه الموت بوصفه يقظة من الحياة تأثرا بمقولة ” الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ” ؟ ) و مع هذا أصر الشاعر ألا يفصلها هى الأخرى عن حال الهلوسة ؟ هل الحياة والموت كلاهما هلاوس والشِعر طموح هلاوسى أعتى يقتات على وهمه تعطيل الموت و محاربته بملاعبة غوايتهما المتأرجحة (” البندول ” عنوان قصيدة من أشد قصائد ديوانه إيروسية )؟ ، هل التجريب هو القصيدة فقط أم فكرة الخلق ذاتها ؟ . كيف يمكن تحمل مفارقة أن عنوان القصيدة ” تجريب ” بينما بقيت داخل الشكل الذى اختار و يختار محمد سالم عبادة لبقية قصائده المضى فيه دائما دون تغيير؟ .. و هكذا .

……….

كلام

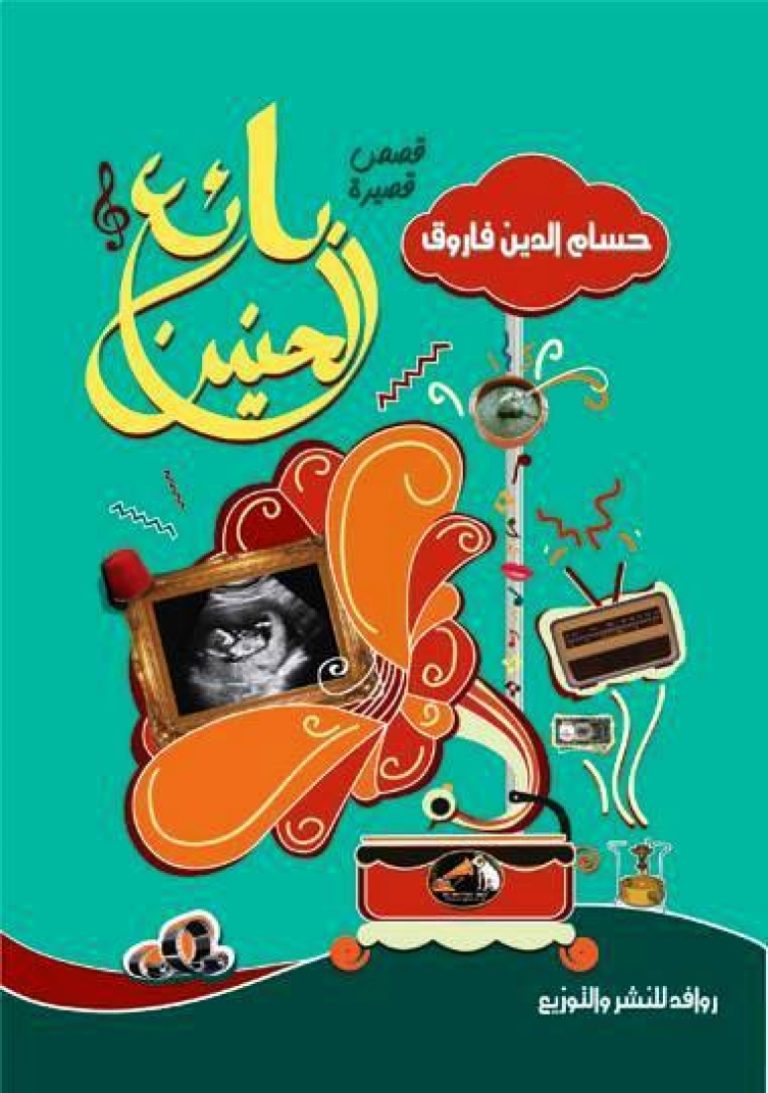

رأينا أن نعرج على رواية الكاتب محمد سالم عبادة و هى ” كلام ” عن دار ” اكتب عام 2013( حازت جوائز من نادى القصة و ساقية الصاوى ) و هذا رغم أنها قد تكون فى تقديرنا أبعد من حيث الإحكام والإتقان الفنى مقارنة ببقية أعماله ….. السرد لديه ليس قويا ولا ضعيفا. هو ينقصه شىء ، حيوية ما مفتقدة . المرجعية الثقافية واضحة لكن لا تجارب أو مشاعر مسرودة بعمق ولا تقنيات تجريبية فذة. نحن نرى رواية قصيرة بلا أحداث ولا حبكة بالمعنى المتعارف عليه تقدَم لنا عبر عيون أربعة من الرفاق من زملاء المهنة والذين هم أيضا شعراء مؤسسين لجماعة أدبية تحمل ذات الاسم الذى اختاره الكاتب محمد سالم عبادة للرواية :” كلام ” . تنفرط الجماعة بنهاية العمل الذى كان حريصا على تقديم تواشجات لعلاقات و أمراض خفية بين الأعضاء فيها . البوليفونية المفترَضة فى أصوات شخوص كل فصل لا نحسها كذلك ، أقصد لم أشعر بالتمايز حقا بين الشخصيات التى لم يفرز كل منها أداءًا و كينونة مختلفة تتجاوز اعتماد رأى كل شخص فى الآخر فى الفصل الخاص به والذى كان يحمل اسمه . لم تكن هناك استقلالية نفسية لدى شخصيات العمل كما لم يكفِ منح كل فصل اسم صاحبه المتحدث فيه لتذكيرى بفولكنر ( لا توجد إشارة إليه طبعا فى المتن أو الحوار ) ما يعنى أن الشخصيات كانت تحتاج أن ” يشتغل ” الكاتب عليها أكثر ويسمح لها أن تنضج و تتطور و تفاجئه بينما وقفت اللغة الحوارية عندى حائلا بينى و بين تصديق المتحدثين .. كنت أقول أثناء القراءة : نحن لا نتكلم هكذا فثمة إشكالية فى عدم وضع اختلافات فى عمق تلك اللغة بين الشعبى منها ( حين تكتب و تتكلم خادمة مثلا مثل شخصية دينا فى المتن ) و بين الرفيع أو النخبوى منها ما جعل الحوار القليل أصلا فى المتن يجنح أغلبه نحو فصحى غير مقنعة كنت أنتظر محو جفافها وامتصاصه عبر طرواة العامية وواقعيتها الكاملة . لكن يجب أن أشهد له بأن روايته تعد أكثر تماسكًا من روايات عديدة لروائيين و روائيات أصدروا أكثر من رواية بيما يصرون على عدم فتح أرواحهم لاستقبال أدنى ملحوظة تخص نقد سردهم .

الإشكالية الأخرى حين قرأت رواية ” كلام ” تتصل باستقبالى لنهاية الرواية . هنا أحسست بأن الكاتب ربما يواجه أزمة تخص كيفية إنهاء العمل .. أنه بلغ نقطة أدرك معها أنه يتعين عليه أن يختم روايته و ربما لم يدر بالضبط كيف و ماذا يجب عليه أن يفعل ليحقق تلك النهاية فجعل أغلب الشخصيات إن لم يكن كلها تلجأ إلى الاختفاء من المشهد بالانتحار بينما لم تكن محاولته اختلاق أسباب الانتحار لكل حالة ناجحة و مقنعة بما يكفى لنصدق عدم افتعال ذلك الحل شبه ” الجماعى ” الذى هبط كوحى على الجميع فى توقيت متقارب شاملا صوت آخر المتحدثين من الشخصيات و هو ” عادل “. فى الرواية – و هذه مفارقة تعجبت لها – قدر أقل من المعلومات والثقافة التى ميزت نصوصه الشعرية بعاميتها و فصحاها ، وفيها مساحة لتوظيف خلفيته المهنية كطبيب بأكبر كثيرا مما فى شعره كما تحيل مفردة ” كلام ” إلى علم الكلام عند العرب و يثير عدم كلام أو تحدث الشخصيات الأربع التى اختارها : مختار ، صلاح ، نادر ، عادل مع بعضها البعض رغم كونهم يظهرون بالترتيب و على التوالى بحسب ترتيب ورود الأسماء أعلاه مفارقة أخرى فهم يبدون كأصدقاء يتبادلون الحديث والأفكار فى لقاءاتهم أحيانا لكنهم لا يتكلمون حقا مع بعضهم البعض بل منهم من يكره الآخر و هو ما مهد لحل الجماعة أو الحركة الأدبية .

استغربت نفسى أكثر حين وجدتنى أعترف بإحساسى أن محمد سالم عبادة وجد نفسه أكثر فى شعره الفصيح من سرده الروائى أو فى شعره العامى . هذا لا يعنى أفضلية شعره الموزون عندى لو قارنته ببقية إبداعه فأنا ممن لا يتحرون موسيقى غير الكلمة كما تأتى أو الجملة كما تأتى بلا صب داخل أنساق و أطر شاهقة الإيقاع وأرتاب كثيرا من العبارة التى تأتي لخيالى الخاص جاهزة موزونة ربما لخوفى من الانجراف نحو الإفتتان بصوت كلمة ووزن بيت أكثر من استمرار تجذيفى فى منطقة بلا بحور ( ما هذا ؟! ).. التجذيف فى صحراء ربما لكن بإصرار على استخدام قارب؟! .خوفى من التمحور حول الصوت وقواعد الشعر فى شكله العمودى أو التفعيلى على حساب صوت أهم ينبع من الروح ، من الداخل وليس من شىء خارج عنى ضمانا لتصفيق عارم ( مع أن كلنا نصفق لأنفسنا سرا معظم الوقت أليس كذلك .. ؟ ) خوفٌ طوفانى فحتى حين تشرئب روحى .. متى وجدت القواعد الصارمة للبحور والأوزان تنتظرها ستعانى اسفكسيا نفسية وأنا مستكفية بعذاباتى و حملها ، ميالة إلى مراوحة الفكرة فى أن هذا الكون قائم – مؤقتا – على تناغم و سلام أبدى مخبوء ، لو جاز القول أنا أرى الكون أقرب لقصيدة نثر من معلّقة و يمكنه أن يتفلت منها ليظل يتعامل مع أحدوثاته وانفجاراته وارتطاماته وهو يعيد تشكيل نفسه كل مرة كأشكال لا نهائية من التعبير ، هذا الكون لا يحرم نفسه انضباطا محسوبا كى لا تنتهى الحياة ، لكنه حتى و هو يريد بلوغ نقطة النهاية ، نهاية الوجود يتعلم كيف يحرر نفسه كل مرة ما دمنا لم نصل بعد لانتهاء الحياة ، كيف يمنحنا موسيقى حرة متجددة نستقبلها نحن أيضا حين نكون جددا ! أو حين نولد من جديد بشكل جديد ربما .. موسيقى تكونت عبر ارتجال و تخزين كل الأصوات عبر مليارات السنوات الضوئية وحين تصلنا تكون قد تشوشت و خفتت فنظن أنها إيقاع خانق رتيب و سرمدى !