محمد سالم عبادة

استضاف قصر الفنون داخل المركز الثقافي القومي ملتقى القاهرة الدولي التاسع للخطّ العربي، وذلك في الفترة من الخميس 24 اكتوبر إلى السبت 2 نوفمبر، ما مثَّل فرصةً نادرةً حقًّا للاستمتاع بتلقّي أعمالٍ فنّيّةٍ تنتمي إلى تيّاراتٍ مختلفةٍ، أبدعها فنّانون من داخل الوطن العربي وخارجه، والمتشرَك بينهم هو محبّة الحَرف العربيّ وخصائصه التشكيليّة الفريدة وما يختزنُه من تاريخٍ طويلٍ وإرثٍ غزيرٍ من القِيَم الإنسانيّة الرّفيعة. ولن نُطيلَ في المقدِّمة حرصًا على استعراض أكبر قَدرٍ ممكنٍ من اللوحات يَسمح به فضاءُ الصحيفة.

* أقلامٌ مصريّة:

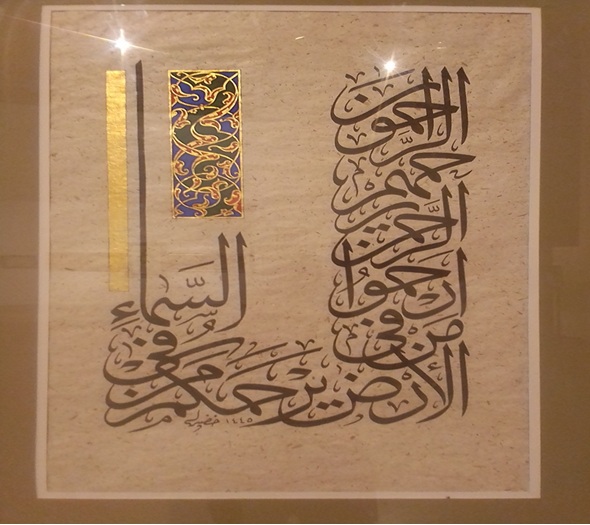

كانت هذه اللوحة (الرئيسية) من أبرز لوحات شيخ الخطّاطين المصريين خضير البورسعيدي، وهي تتّخذ موضوعها من الحديث الشريف: “الرّاحمون يرحمهم الرّحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”، مكتوبةً بخطّ الثُّلُث. ومن أوضح سِماتِها ذلك التسلسُل الرأسي لتتابُع حرفَي الحاء والميم في عمود اللوحة الأيمن، إذ يتشابكُ الحَرفان على نحوٍ فريدٍ في خطّ الثلُث، والمحصِّلةُ إيحاءٌ قويٌّ بالحميميّة والدِّفء الذين تبثُّهما الرحمةُ في الأرض، نزولًا مع العمود إلى أسفل، ثمّ ما يلبث الحرفان أن يَظهرا في قاع اللوحة في كلمة “يرحمُكم” التي تُعَدُّ أعرَضَ الكلماتِ أفقيًّا، فكأنّ ظهورَهما إيذانٌ بجائزةٍ عظيمةٍ، سرعان ما نتبيّنها حين نُكمل القراءة لنصل إلى “السّماء” بألِفِ مَدِّها السامقة، كأنّ الرحمةَ طريقٌ واضحةٌ إلى الله. وعلى يمين الألِف نافذةٌ مستطيلةٌ من الزخارف النباتيّة الملوَّنة، كأنّها نافذةٌ على غيبٍ يكتنِز من الرَّحمة والجَمال فوق ما يتصوَّرُه بشَر.

أمّا هذه اللوحة للفنّان عصام عبد الفتّاح فموضوعها قولٌ للإمام عليّ بن أبي طالبٍ “لا تستوحشوا طريقَ الحقِّ لقلّة سالكيه”، مرويًّا هنا بتنويعٍ “لقِلّة السائرين فيه”، مكتوبًا بالخطّ الكُوفيّ النَّيسابوريّ. وتقومُ اللوحةُ على المُفارَقة بين نصفها الأعلى المكوَّن من ألِفاتٍ ولاماتٍ وعصا الطّاء، مشكِّلةً فيما بينها طُرُقًا مستقيمةً واصلةً إلى حدّ اللوحة الأعلى، ونصفها الأسفل الذي تتآزرُ فيه بقيّةُ الأحرُف وتُحيطُ بها اللامُ من “لا” النّاهية، فكأنّ نصيحةَ الإمامِ عليٍّ هنا تُظِلُّ المُنتصِحين بها وتُعِدُّهم للمهمّة الشاقّة المتمثّلة في سُلوك طريق الحقّ المهجورة في نصف اللوحة العلويّ. وربّما تكونُ لاختيار الخطّ الكوفيِّ المقتصِد في الزُّخرُف والجانحِ إلى الاستقامةِ دَلالةٌ تتوافَق مع فحوى اللوحة وتتّسِق مع ارتباطِ قائلِها كرَّمَ اللهُ وجهَه بالكُوفة.

أمّا الفنّان بلال مختار، فقد جاء موضوع لوحتِه هذه من الحديث الشريف “يُقالُ لصاحبِ القرآنِ اقرأ وارتَقِ ورَتِّل كما كُنتَ ترتِّلُ في الدُّنيا، فإنّ منزلتَكَ عند آخِر آيةٍ تقرَؤُها” مكتوبةً بتنويعاتٍ من خطّ الثُّلُث. وقد كوّن اللوحةَ تكوينًا فريدًا، فجعلَ قلبَها فِعلَي الأمر “اقرأ وارتَقِ”، مكتوبَين بالأزرق أصلًا وصُورةً كأنهما على جانبَي مرآةٍ، بحيث تنعقِد ألِفا “ارتَقِ” في أعلى اللوحةِ لتكوِّنا (مِيمةً) كالّتي نراها في أعالي القِباب والمآذن في العمارة الإسلاميّة، وفي قلب المِيمةِ كَتبَ “يُقالُ لصاحبِ القرآن” بدرجةٍ من البنّي المُحمَرّ، فيما تتكوّن قاعدة اللوحة من بقيّة الحديث، ويتوّج اللوحة تكوينٌ زخرفيٌّ نباتيٌّ ذهبيّ. وقد استغلَّ فكرةَ الصورة المرآويّة في قلب اللوحة، ليَجمعَ نِقاطَ القافَين في كلٍّ من “اقرأ” و”ارتَقِ” في مجموعةٍ من أربع نقاطٍ، لتكون عنصرًا زخرفيًّا بحدّ ذاتها. وفي هذا التكوين تأكيدٌ لمعنى الارتقاء بوَصفِه نتيجةً لقراءة القرآن، فالفعلان “ارتَقِ” في الطبَقة الأعلى من قلب اللوحة، والفِعلان “اقرأ” في الطبَقة الأسفل. هذا فضلًا عن تباعُد القافَين في “اقرأ” وتقارُبِهما في “ارتَقِ”، في إيحاءٍ بأنّ القرآنَ يَجمعُ شملَ الإنسان ويُمسِكُ عناصرَ كِيانِه فيُصبحَ بنيانًا متينًا.

أمّا موضوعُ هذه اللوحة للفنّان علي المليجي فهو مقولةُ “يَقيني باللهِ يَقيني” التي يَنسبُها البعضُ إلى الإمام عليٍّ، وقد رسمَها الفنّان بخطٍّ حُرٍّ باللون الأسود، جاعلًا اليقين في أعلاها، والوقايةَ في أسفلِها، وبين المعنَيَين تنحشِر كلمةُ “باللهِ”، في مُعادلٍ فنّيٍّ موضوعيٍّ لمعنى الآيةِ التي تتجاوبُ وهذه المقولة “واعلموا أنّ اللهَ يَحُولُ بينَ المرءِ وقَلبِه”، فاللهُ هو مَن أذِنَ بلُطفِه لهذا اليقين أن يكون. ولا تفوتُنا دائرتا القافَين في كلمتَي “يَقيني”، فقد وسَّعَها الفنّان كأنّها عَينُ يقينٍ منفجرةٌ في ظاهرِ الكلمةِ، ينسابُ منها المعنى. كما لا يفوتُنا لفظُ الجلالة المكتوبُ داخل القاف الأولى، والمتكرِّر داخل انحناء الياء الأولى، في إيحاءٍ بأنّ كِيانَ هذا المتيقِّن ممتلئٌ بفُيوض الوجود الإلهيّ. ولا ننسى أخيرًا ياءَ المتكلِّم التي تفترِش قاعدةَ اللوحةِ في انبساطٍ مُوحٍ بالطُّمأنينةِ، حتى إنّ الفنّانَ قد حذفَ نقطتَيها، ربّما لشعورِه بأنّهما إن وُضِعَتا فقد تنقُصان من هذه الطُّمأنينةِ التشكيليّةِ البالِغة.

أمّا هذه اللوحةُ للفنّان محمد جرجاوي فموضوعها الآيةُ 33 من سُورة الأنفال “وما كان اللهُ ليُعذِّبَهم وأنتَ فيهم…”، مكتوبةً بتنويعٍ أقربَ إلى الخطّ الديوانيّ، في تكوينٍ انتبهَ صاحبُه إلى قِسمة الآية إلى نِصفَين، فالنّصف الأوّل يستنكر فيه اللهُ أن يعذّب الأُمّةَ وفيها رسولُه، وقد نقشَ الفنّانُ هذا النِّصف في أعلى اللوحةِ بشَكلٍ بَيضيٍّ بدَرجةٍ من الأزرق، والنصفُ الثاني يستنكر فيه أن يعذِّبَ الأُمّةَ وهي تستغفِر، وقد نقشَه في قاعدة اللوحةِ منبسِطًا أفُقيًّا باللون الأصفر. وفي هذا التقسيمِ إيحاءٌ بأنّ وجودَ الرسول صلّى الله عليه وسلَّم جَمعٌ لشَمل الأُمّة وتماسُكٌ لها، ولِذا تتضامُّ عناصِرُ جُملة النِّصف الأوّل بعضُها إلى بعضٍ، فيما تتباعَدُ عناصِرُ النِّصف الثاني لتعود إلى حالة الكتابة العاديّة. ويؤكِّد هذا الإيحاءَ اختيارُ الأزرق السّماويّ للنصف الأوّل، والأصفر الصحراويّ للثّاني، فوجود الرسول ارتقاءٌ إلى السّماء، وهو في اللوحة يمثِّل الحالةَ المُثلى التي يتطلّع إليها مَن هُم واقفون في قاعدةِ اللوحةِ، تنتاشُهم الصّحراءُ فيُذنبون ويستغفِرون. لكنّ الفنّان لم يَنسَ ان يَربط بين النَّصفين بنقطة نون “كانَ” في النصف الأوّل العُلويّ، التي لوّنها بالأصفر، ونقطتها المُزاحةِ إلى اليسار في النصف الثاني السُّفليّ، التي لوّنها بالسّماويّ، فكلٌّ منهما تشدُّنا إلى النِّصف الآخَر، فهما تمثّلان مُشترَك الرَّحمة الرُّبوبيّة بين نِصفَي الآية.

وجاءت لوحةُ الفنّانة أمل أبو زيد مزجًا بين فنّ التخييل البصَريّ op art والخطّ العربيّ، إذ بُنِيَ العمل على مربّعاتٍ ومستطيلاتٍ مرتَّبَةٍ في هيئاتٍ مُوحِيةٍ بثُلاثيّة الأبعاد، ما يَخدع بصرَ الناظر لأوّل وهلةٍ، فيظنُّ أنّ كُراتٍ وقطاعاتٍ كُرّيّةً غير مكتملةٍ تَبرزُ إلى الخارج من اللوحة، واستعانَت بتدرُّج الألوان الفاتحة في تعضيد هذا الأثر. وهذه المدرسةُ تَدين بالفضل في تأسيسها للمجَريّ ﭬـاشارَئي Vasarelli. وفي كلِّ مربَّعٍ صغيرٍ كُتِبَ اسمُ “محمَّد”، باتّجاهاتٍ مختلِفةٍ، كأنّها توقيعاتٌ بهذا الاسم.

* أقلامٌ عربية:

من الإمارات العربيّة المتّحدة تطالعنا هذه اللوحة للفنّانة نرجس نور الدِّين، وموضوعُها مَطلع قصيدةٍ نبَطيّةٍ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: “حيّ بنسيم الشرق لمريف .. لي نفحته نرجسٍ أو مشموم”، وقد اختارَت للبيت اللون البُنّيَّ بارزًا على خلفيّةٍ من المنحنَيات الحُروفيّةِ المكتوبة بتدرُّجاتٍ من اللون الوَرديّ في الخطّ الديوانيّ، فكأنّ الخلفيّة هَيولَى حُروفيّةٌ يفوحُ منها العِطرُ على نحوٍ غامضٍ ملتبسٍ، حتى ينتظمَه بَيتُ الشِّعر فيتجسّدَ فيه واضحًا للعِيان.

ومن سوريّا تَبدَهنا هذه اللوحةُ للفنّان خالد السّاعي، وفيها تُصبح جَماليّات الحَرف العربيّ موضوعًا مجرَّدًا، إذ تنتثِر التكويناتُ الحُروفيّة التي لا تعني شيئًا في ذَواتِها في رُكني اللوحة: الأيمن السُّفليّ والأيسَر العُلويّ، بتدرُّجاتٍ لَونيّةٍ يَغلِب عليها البنفسجيُّ البرّاق، ويتداخَل معه اللبَنيُّ والأصفرُ وغيرُهما، ويلتقي الرُّكنان في منتصف اللوحة حيثُ تُصبِح الحُروفُ أصغرَ وأدَقَّ، فيما يتخلّلُ اللوحةَ بَياضٌ لا يلبثُ أن يتحوّل إلى كُتلتين من البَياض في ركنيها: الأيمن العُلويّ والأيسَر السُّفليّ. والإيحاءُ العامُّ هو أنّ تكويناتِ الحَرف العربيّ أشبَهُ برَشّاتٍ من الجَمال والنُّور تُلوِّنُ العالَم وتُضفي عليه قابليّةً للتأويلاتِ وتحمِّلُه بالمَعاني المحتمَلة.

ومن السعوديّة تُطلُّ علينا هذه اللوحةُ للفنّان السعوديّ سعود شاكر خان، وموضوعُها الآيتان من آخِر سورة التَّوبة “لقد جاءكم رسولٌ من أنفُسكم عزيزٌ عليهِ ما عَنِتُّم حريصٌ عليكم…”، مكتوبتان بالخطّ الكُوفيّ في دائرةٍ بالأسوَد، على نحوٍ مقتصِدٍ في الزَّخرَفةِ كما يليقُ بالأنواع العتيقة من الكُوفيّ، وفي دائرةٍ أصغَر في قلب اللوحةِ خاتَمُ النّبيِّ وعليه عِبارةُ “محمَّدٌ رسولُ الله” بالخطّ الأصليّ الذي نُقِشَت به على الخاتَم، وقد مُلئت باللون الذهبيِّ دوائرُ أحرُف القاف والميم والواو والفاء والهاء المربوطة، متجاوبةً مع نقش الخاتَم في القَلبِ ومع زخرفة أركان اللوحةِ الأربعة. وفي هذا التكوينِ تأكيدٌ على بَساطةِ الأساس العَقَديِّ الذي بُنِيَت عليه الحضارةُ الإسلاميّة، فضلًا عن إيحاء الدوائر المذهبة بأنّ هذا الأساسَ البسيطَ كان يختزِن كنوزًا في باطنِه.

* أقلامٌ عالَميّة:

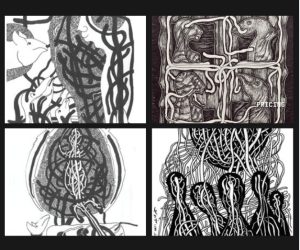

في هذه اللوحة تُزاوِج الفنانة الپولنديّة إيزابِلّا أخمن Izabela Uchman بين الرَّسم والخطّ، فتنطلِق من حكمةٍ تقولُ “كلُّ بدايةٍ ليسَت سِوى امتداد” مكتوبةٍ بالأسوَد بالخطّ الكوفيّ الجليل في بساطتِه، لتُنبِت من بعضِ الحُروف جذوعَ أشجارٍ كثيفةً متشابكةً متفرّعةً بتدرُّجات الرَّماديّ، وبين الكلمات والأشجار نرى أربعةَ رِجالٍ مرسومين بطَريقة الجداريّات المصرية القديمة، في أربع اوضاعٍ مختلِفةٍ، فمنهم الناظر إلى أعلى عند كاف البداية ملامسًا أحد الأغصان كأنّه يَعملُ ويتضرّع إلى السماء في الوقت ذاتِه، ومنهم الواقفُ مفكِّرًا بين الواو والألف اللينة في “سِوى”، والجالسُ مُطرقًا عند “ليسَت”، والواقفُ في حيادٍ على دال الخِتام، وكلُّهم ملوَّن الجسضد بالأسوَد في تجاوُبٍ مع الحِكمة، مؤتزِرٌ بالأبيَض كعادة فلّاحي مصر الفرعونيّة، ولا تُنيرُ من أجسادِهم إلا أعيُنُهم. ولا يَظهر اللونُ في اللوحةِ إلا في النِّقاط، فكلُّها بالأحمر. يحقِّقُ هذا التكوينُ معنى موضوعِه الحِكميِّ على أصعِدةٍ كثيرةٍ، فهو أوّلًا يعودُ بالخطِّ – ذلك المُنتَج البشَريِّ الذي قد نَخالُه بدايةً للتاريخ والحضارة- إلى الطبيعةِ، إذ تلتحمُ الحروفُ بجذوع الأشجاء. وثانيًا يَلفتُنا إلى الأصل المصريِّ للحضارة، ففلّاحو مصر مبثوثون في اللوحةِ كأنّهم بدايةٌ موغِلةٌ في القِدَم لحضارةٍ نعرفُها ولا نراها في اللوحة، كما يَلفتُنا إلى عُمق الصِّلة بين الخطّ العربيّ، رُكن اللوحةِ الرَّكين، وهؤلاء المصريين القدماء، فإلى نقوشِهم غير الظاهرةِ في اللوحة يعودُ الفضلُ في ظهور هذا الخطّ الناضج، وعُروبتُهم مؤكَّدةٌ بوقوفِهم بين حُروف الخطّ الكوفيّ. وثالثًا، تُسهِم زخرفةُ خطَّي الدّال الأخيرة في خَلق صُورةِ الشُّعاع الهندسيِّ المعبِّر عن الامتداد.

أمّا الفنّانة الصينيّة صفيّة تشانغ فتستخدِم الخطّ هنا استخدامًا مكمّلًا للّوحة، فالبطل في اللوحة هو استخدامُها لقِماش السّراويل الجِنوِيّ (الجينز) بوَصفِه مادّةً جاهزةً للاستخدام objet trouvé، إذ نسَّلَت هذا القماش ولصقَت منه عِدّة أثوابٍ، بحيثُ يُعطي أثَر البحر الهائج والأمواج الثائرةِ والزَّبَدُ يَعلوها. وفي رُكن اللوحة الأيمن وضعَت مقدِّمة مركَبٍ خشبيٍّ آتٍ، يرتفع منه علَمُ فلسطين. وفي أعلى اللوحةِ كتبَت بتنويعٍ بسيطٍ على الخطّ الديوانيّ من الآية الكريمة “وتَرى الفُلكَ مَواخِرَ فيهِ ولِتبتغوا من فَضلِهِ ولعلَّكم تَشكُرون”.

وليس ما استعرضناه إلّا غَيضًا من فيضٍ، تشابك فيه الخطّ العربيُّ مع فُنونٍ تشكيليّةٍ أخرى فأغناها وأغنَته، أو استقلَّ بنَفسِه قانعًا بإمكاناتِه الإبداعيّة فنهضَ بما انتدبَ له نفسَه على خير وجه. والشاهِدُ أنّ المَعرِض بتنوُّع مَشارب فنّانيه مِصداقٌ للقول المأثور “الخَطُّ الحسَنُ يَزيدُ الحَقَّ وُضوحًا”.

الأربعاء 4 جُمادَى الأولى 1446ه – 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024م