محمد فرحات

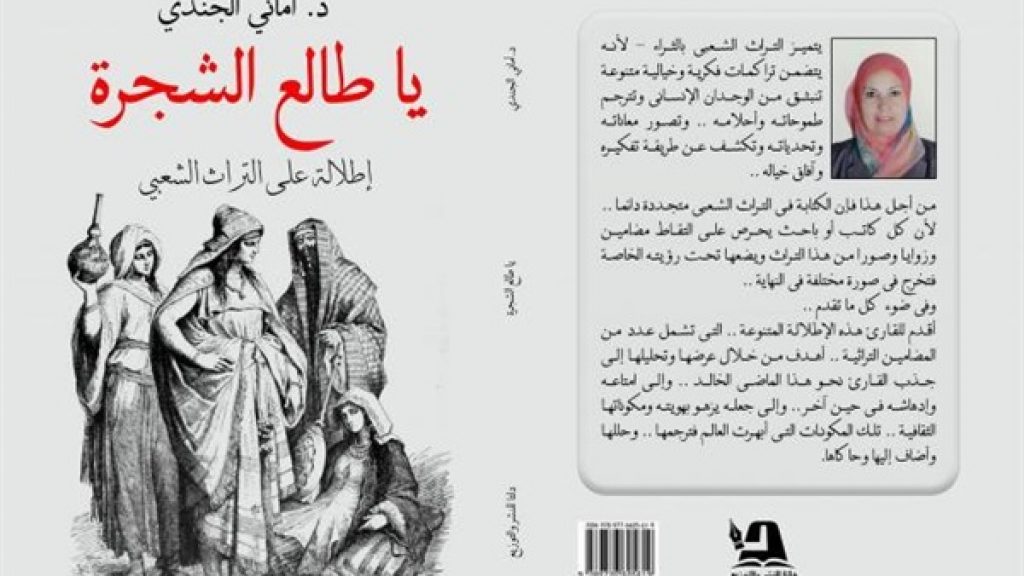

بعيدا عن ذلك العالم العنكبوتي ومتاهاته، وعن عالم السوشيال ميديا وشتاته، وعلى مقعد قديم من مقاعد إحدى قهاوي القاهرة الفاطمية، بأضرحة أوليائها، وبشذى بخورها، حيث تختلط روائح الينسون، و القرفة، والقهوة، تصك مسامعك من حين لآخر أصوات ارتطام مكعبات الدومينو بين أيدي اللاعبين المتحمسة، وقذف الزهر المحمل بهمسات الظفر المرتطم بجوانب الطاولة ذات النقوش، والأواطيش، بصخب الضحكات المعانقة لنكتة أسر بها أحدهم لرفيقه، لآهة منفلتة من صدر منفعل لصوت الست وهي تشدو “هل رأى الحب سكارى مثلنا” ، ببلاطات الحارات الضيقة، بمصابيح الجنبات الصفراء الساهرة، بحكايات الغولة، والنداهة، وأبو رجل مسلوخة، والغرام المتقد بين ابنة سلطان الجن الأخضر، والشاطر حسن، بحكايات التكايا والخانقاوات، برقصات الدراويش، ووجد السماع، تأخذنا الدكتورة أماني الجندي* لهذا العالم المسحور، وإصدارها “ياطالع الشجرة” إصدار ” دار دالتا”، المحتجبة للأسف، حينما صرحت لي مؤلفته بعنوانه، قلت “توفيق الحكيم، ومسرحيته يا طالع الشجرة ؟!” قالت “لا، تشابه في العناوين !!”، ولما قرأت عنوانه الفرعي “إطلالة على التراث الشعبي” أدركت العلاقة بين عنوان المسرحية الخالدة 1962، وتسمية الدكتورة أماني، فالمسرحية كانت أول تجربة عربية لمسرحة اللامعقول، واللامعقول أيضا ركيزة أساسية لتراثنا، وأدبنا الشعبي، حيث تتحرر أحلام الحرافيش من قصر اليد المزمن، وقلة الحيلة لرحابات تحققهم الوحيد والمتاح، بأحلامهم المجنحة بين أسوار المدن المسحورة، وأمنيات محققة بإشارة من مردة الفوانيس المطلسمة، وخاتم سليمان.

“يا طالع الشجرة

هات لي معاك بقرة

تحلب وتسقيني

بالمعلقة الصيني”

فلا البقر يسكن الأشجار، ولا الملعقة الصيني يمكن أن تسقي اللبن من ضرع البقرة …، وكلما أكملنا هذه الأغنية الشعبية، طرحت أسئلة بلا إجابة، فالأسئلة أيضا لامعقولة، كما إجاباتها سواء بسواء…

تكمل الباحثة فتقول” ومن ثم رأيت أن أنظر إلى هذه الأغنية الشعبية بعين أخرى تتعلق بالخيال، والخيال لدى الإنسان لا يحده حدود…وهو الذي جعل الانتقال متاحا بين مكان وآخر في ألف ليلة وليلة على البساط المسحور، أو متعلقا بمخلب طائر الرخ …والخيال هو الذي جعل السندباد البحري يعيش تحت الماء…و الخيال هو الذي صنع جزر البحر يسكنها العماليق، والأشباح، وكائنات غريبة، وجعل مصباح علاء الدين يحقق الأمنيات…”

فمملكة الخيال هي ملجأ المطرودين من ممالك الواقع بحساباته، وقواعده، ومصالحه. يعيشون بين جنباته بسعادة لا تنقطع، وبقدرة لا تحد، وبقوة لا وهن فيها، ولا عجز.

ولأن التراث الشعبي شفهي في المقام الأول، يتناقل من ألسنة الجدود لأسماع الأحفاد؛ فإن دواوينه في الأساس هما الراوي والقاص ” من تخصص برواية القصص الشعبي، خاصة الغنائي منه، ويطلق على فئة منهم في مصر الشعراء؛ الذين كانوا يغشون مقاهي القاهرة، وغيرها من المدن، والقرى، والنجوع، في المواسم، والأعياد يسامرون الناس بما في جعبة ذاكرتهم من القصص والسير، وكان منهم (الهلالية) رواة السيرة الهلالية، و(العناترة ) رواة سير عنترة بن شداد، و(الظاهرية) رواة سيرة الظاهر بيبرس، ومنهم ( الصييته ) الذين يحفظون القصص الديني المنظوم، و ينشدونه في المولد النبوي…”.

يتابعهم جمهور القهاوي الشغوف ليلة وراء ليلة، وكانوا يحتلون في جلستهم الدكة بصدارة المجلس كملوك العصر، وسلاطينه ” لأن هؤلاء الشعراء كانوا “يتسلطون ” في فنهم، كما كان أولئك الحكام في حكمهم، ويبدو أن الجلوس على “الدكة” كان من التقاليد المرموقة، فلما جاء السلطان النوري ترك “الدكة” وبنى له “مصطبة” للجلوس عليها، ثم جاء السلطان طومان باي فهدم “المصطبة” و أعاد “الدكة”، فلما سميت أريكة الحكام بعد ذلك “التخت” أطلق هذا الاسم على أريكة الشعراء، ومن العجيب أن” التخت” قد طوي ذكره في دولة الحكام، ولكنه لايزال يذكر في دولة الغناء”.

فالفن سلطان المصريين منذ القدم، وأربابه هم حكام قلوبهم بحق.

ويذكر ابن إياس* بكتابه “بدائع الزهور في وقائع الدهور” ثلاثة ممن اشتهروا في عهده بأغاني الدكة وهم أبوسنة، و الموجب، و المحلاوي، وكانوا يصحبون السلطان الغوري في حله، وترحاله.

بلغ تأثر المصريين بهم، أنه حينما كثرت الأقاويل عما يدور في قصر العزيز بالله الفاطمي من تقريب اليهود لبلاطة، أراد العزيز أن يتلهى المصريون عما يدور في قصره فأوعز لواحد من كبار الرواة أن يقص السيرة الهلالية، فكان ينهى كل ليلة بنهاية مثيرة، تأخذ لب المستمعين، وتأسرهم، لينتظروا الليلة القادمة بفروغ صبر، وهكذا سكتت الألسن، وتلهت عن الخليفة الفاطمي، وقصره المنيف، وانشغلت بالهلالية بدلا من انشغالها بأسرار بلاط العزيز بالله.

وللتمييز بين الراوي، وما يلقيه، كان(القوال)، وفنه الإلهي “…و أعنى به ذلك الغناء الذي فاضت به مواجيد الصوفية في خلوات التأمل والفكر، و محافل الإنشاد والذكر، وحضرات الشهود والمكاشفة…”

” فعلى طريق الوصول إلى الله أقام الصوفية للفن الغنائي دولة لها طابعها الخاص، وشخصيتها المميزة …”

” ذلك أن الصوفية يعتبرون الغناء، والسماع أحد المقامات على الطريق في الوصول إلى الله …” “ويفلسف الصوفية مأربهم من السماع فيقولون إنهم يسمعون “الهاتف السماوي” في آية قرآنية ترتل، أو شعر ينشد، أو موسيقى تردد، فإن الله أوحى إلى مخلوقاته كلها أن تسبحه بلسان الحال أو بلسان المقال، فالإنسان، والطير، والحيوان، والأشجار، كلها تردد نشيدا عاما به تسبح الله، فمن أعارها سمعه وهو راغب في الشهوات وقع في الخطيئة، وارتطم في حمأة الشهوات .”

ولقد أحاط الصوفية في مؤلفاتهم السماع بحدود، وقيود رهيبة من الآداب، منعا من الانزلاق مع هوى النفس، ولذة الحس، وخلاصة ذلك ” أنه لابد أن يصحب الغناء، والسماع انحلال الشهوات، والرغبات، وانصراف الذهن عن كل الموجودات، و الغيبة عن كل شئ ليتحقق الوجود مع الله وفي هذا يقول شاعرهم :

وجودي أن أغيب عن الوجود

بما يبدو على من الشهود

وهذا هو ما يسمونه في اصطلاحهم بفناء البقاء؛ أى انعدام النفس بالبقاء مع الله “ليتماس ذلك مع الافلاطونية، والفيثاغورسية، وغيرهما من الفلسفات اليونانية، كما رأى ” نيكلسون*” ف” الموسيقى تثير في النفس ذكرى الأناشيد السماوية التي كانت تسمعها الروح يوم أن كانت متصلة بالخالق، وقبل نفيها في هذا الجسد…”.

وننتقل مع الباحثة لدواوين الفن الشعبي، ولكنها المشيدة بالأحجار، المزينة بالنقوش، لتقف شاهدة على إنسانية هذه الحضارة المصرية بكافة حقبها، وأن الجمال المعماري لم يكن جمالا من أجل الجمال وفقط، وإنما كان غرضه خدمة الإنسان، والارتقاء به فتعرض الجندي للتكايا، والأسبلة، والحمامات كنموذج.

“التكية هي الكلمة التركية المسايرة للخانقاة وللزاوية، وكلمة التكية نفسها غامضة الأصل وفيها اجتهادات، فبعضهم يرجعها إلى الفعل العربي “اتكأ”، وكانت تقوم بدور الخانقاوات، ويقيم بها المنقطعون للعبادة من المتصوفة، وأضيف إليها دور تطبيب المرضى، فقد أهمل دور البيمارستانات (المستشفيات العامة) في العصر العثماني، وأضيفت مهمتها إلى التكايا، وكانت معظم التكايا تتألف من قاعة داخلية واسعة تسمى الصحن، والسمعخانة، وكانت قاعة تخصص للذكر، والرقص الصوفي، والسماع، وغرف للنوم، وغرفة استقبال، وقسم الحريم، وقاعة طعام جماعية، ومطبخ، ومكتبة، ودورة مياه، ومستحم.”

ويعتبر الكثير من الاثريين أن التكايا كانت تطورا لفكرة الخانقاة من حيث الوظيفة إلا أن تلقي العلم بها لم يكن إجباريا كما كان في الخانقاة، كما أن التكايا اختصت بها الحقبة العثمانية بخلاف الخانقاوات التي انتشرت في العهود الأيوبية، والمملوكية.

ومن أشهر التكايا في مصر، كانت تكية الكلشني 1519، وتكية السلمانية 1543، وتكية السلطان محمود 1750، وتكية الرفاعية 1774، وتكية الدراويش المولوية بشارع المعز.

وكانت من أشهر التكايا المصرية خارج مصر، تكية الحجاز، تشهد على الدور الريادي المصري، فقد أنشأت عام 1811 على يد محمد علي باشا، وكان الهدف منها خدمة الفقراء في الحرم المكي، فكان عدد الأشخاص المستفيدين منها في الأيام العادية يصل لأربعمائة شخص، يرتفع لأكثر من أربعة آلاف شخص بشهر رمضان، وموسم الحج. وكانت تعتمد عليها الكثير من الأسر بمكة في تحصيل غذائها اليومي حيث كانت تقدم وجبتين في اليوم، استمرت على ذلك حتى قامت حركة يوليو 1952، وغير اسمها من التكية المصرية إلى الميرة المصرية، واستولت عليها السلطات السعودية إثر الخلافات السياسية الناصرية السعودية،نسبة للملك سعود، ثم الفيصلية، وفي عام 1983، هدمت لطمس كل ما يحمل الهوية المصرية بأرض الحجاز، ولمحو ذاكرة ما يزيد عن قرن من تقديم مصر العون لكل المحتاجين من أمتها العربية بالحجاز.

ثم تتحدث الباحثة عن الأسبلة جمع سبيل وكانت لتوفير المياه العذبة للمارة، والسكان المقيمين؛ ومن أشهرها سبيل السلطان الناصر بن قلاوون 1326، وسبيل الوفائية 1442.

ألحق بالسبيل بعد ذلك “الكتاب” لتعليم القراءة، والكتابة، والحساب، والقرآن، فكان سبيل وكتاب خسرو باشا 1535، وسبيل وكتاب أمين افندي هيزع 1646، وسبيل وكتاب وقف أوده باشي 1673، وسبيل وكتاب عبدالرحمن كتخدا 1744، ثم ألحق بالسبيل حوضا لإرواء عطش الحيوان، ولهذا وجدنا سبيل وكتاب وحوض محمد بك أبو الذهب 1774.

الحمامات العامة وهي المنشآت التي بهرت الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر، واعتبروها مظهرا حضاريا أفضل مما كان في أوربا نفسها في ذات الفترة… ” وكان من أشهر الحمامات حمام السلطان المملوكي إينال 1456، وحمام الملاطيلي 1780، وحمام السكرية، والطمبلي، والعدوى، وحمام الأمير بشتاك، وحمام السلطان المؤيد على بعد أمتار غرب مسجده .” وكانت الحمامات تحدد أياما للرجال، وأخرى للنساء، ويجتهد القائمون عليها في إرضاء المستحم بالماء الساخن، والصابون المعطر وغيرها من وسائل النظافة…أما النساء فكن أكثر عناية لاحتياجهن ليس فقط للاستحمام….”

ثم تطوف بنا الباحثة عن دور الحيوان، والنيل “حابي” وأعياد وفاء النيل، وأغاني الصباح في الوجدان الشعبي، وقيم الوفاء، وصلة الرحم. والسحر في المعتقد الشعبي، وفكرة الحياة بعد الموت، والحب بين الإنس والجن، ثم تختم بسرد تاريخي مشوق عن منطقة أبي زعبل.

فالكتاب رحلة شيقة، وممتعة تطوف بنا الدكتورة أماني الجندي فيه بدروب التاريخ، وتتبع جذور الميثولوجيا المصرية، ومكونات التراث الفنى الشعبي .

—————–

الهوامش:

*د.أمانى الجندى مدير عام الشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة.لها العديد من الؤلفات الخاصة بالتراث الشعبي، من رائدات أدب الطفل المصريات.

*زين العابدين محمد بن أحمد المعروف بـ بن إياس الحنفي ويكنى بـ ” أبو البركات هو مؤرخ مصري ولد في القاهرة سنة 1448م وتوفي بها سنة 1523م يعد من أشهر وأهم المؤرخين الذين أرّخوا للعصر المملوكي ولاسيما في الفترة الأخيرة منه. يُعدُّ كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور (5 أجزاء في 6 مجلدات) أهم مؤلفاته وأرّخ فيه لتاريخ مصر الضخم من بداية التاريخ وحتى سنة 1522م.

*رينولد ألين نيكلسون (1285 – 1364 ه / 1868 – 1945 م)[2] هو مستشرق إنگليزي. تخصص في التصوف و الأدب الفارسي ويعتبر من أفضل المترجمين لأشعار جلال الدين الرومي. له مقالات كثيرة في دائرة معارف الدين والأخلاق و دائرة معارف الإسلام.