د. حمزة قناوي

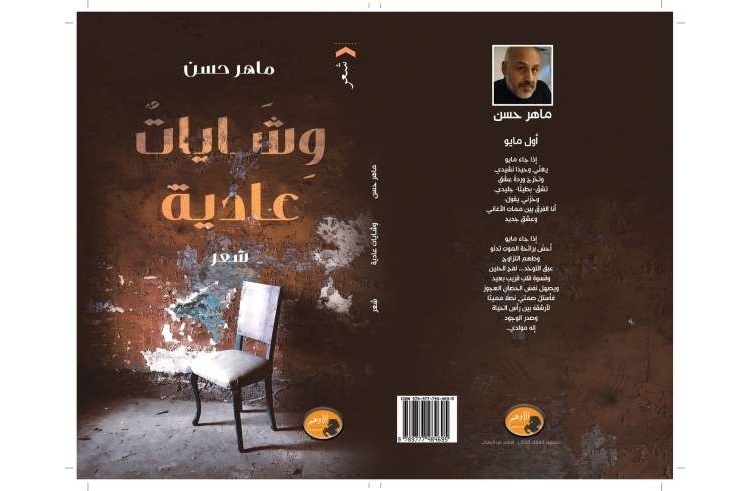

من بين النِقاط التي أشار إليها الدكتور محمد فكري الجزار حول العنونةِ في دراسته المتميزةِ عن «العنوان ودوره السيميائي في التواصل الأدبي»، أشارَ إلى أن “العنونة ضرورة من الضرورات المفروضة على الشاعر في وقتنا الراهن، فهو يجب في النهاية أن يضع عنواناً ما لديوانِه لكي يميزَ وجودَه بين العناوين الأخرى للأعمال الأدبية”([1])، تحضرني هذه المقولة وأنا أتأمل عنوان ديوان الشاعر ماهر حسن، والذي جاء بـ «وشايات عادية»([2])، وهو عنوانٌ مغايرٌ للمألوف، فكيف يمكن أن تصبح الوشاية مجالاً للشاعرية؟ وما الفارق بين الوشايات العادية وغير العادية؟ كلها علامات تجذب القارئ للغوص في أعماق الديوان، وبما أن الشاعر قد نجح منذ البداية في أن يجذبنا إلى هذه العنونة المغايرة، فإن القراءة تتجه صوب القصيدة التي منحت الديوان عنوانه.

نجد أن القصيدة مقسمةٌ إلى ثمانيةِ أجزاء، كل جزء يحتل رقماً بترتيبهِ وليس بعنونةٍ جانبية، ومن ثم فإن الشاعر هنا قد فرض «خريطة للقراءة»، حيثُ لا يجدرُ بنا أن ننتقل لرقم قبل الآخر، بل علينا أن نتبع المنطقية المترتبة على الأرقام الموجودة في توجيه القارئ. يقول في المقطع الأول:

((المقرئون))

يرتلون الليل

من وحي القُرى

وضميرهم ناءٍ

يحلقُ في متاهات الدخان

زرقاء

هي الأطياف

والآيات خضراء”

لماذا يضعُ الشاعرُ “المقرئون” بين عَلامتي تَنصيص؟ هل هو يحيل إلى قراء بعينهم؟ وهل هم قراء أم مقرئون؟ أي الذين يعلمون غيرهم، ويُقرئون غيرهم، “إن القصيدة هنا على التوجه الحداثي المعتمد على منحِ دورٍ للقارئ في النص لكي يكوِّن منه مفاهيمَ خاصةً، ومعانيَ أخرى، ربما لم تخطر حتى ببال المؤلف ذاته” ([3])، ومن هنا نحاول أن نوجد دلالةً لتعيين «مقرئين» دون غيرهم من داخل ثنايا القصيدة، لنجد إشارة في المقطع الثالث إلى «أبطال حكاياتنا ما زالوا أحياء»، فنضعها مع ما أشار إليه أيضاً في المقطع الرابع «كل أصحابي الخائنين»، ثم السويسرية (مارتينا إسلر)، هل هؤلاء هم المقصودون بأنهم «المقرئون» في صدر قصيدته؟ أميل إلى هذا الرأي.

خاصة أن الصفات التي يمنحُها لهؤلاء المقرئين يُمكِنُ تَحميلها المعاني المتراكبة، التي تجمع بين الشيء ونقيضه في وقت واحد، فهم يرتلون الليل، وهو ما يوحي بمعنى جيد، لكن سرعان ما يُشفعه الشاعر بمعنى آخر مغاير، عندما يجعل هذا الترتيل “من وحي القرى”، هل هو انشغالٌ بحياةِ الآخرين؟ هل هذا الترتيل هو تكرار السيرة واستعادة الحكي عن أفعال الناس؟ ومن ثم تصبح الوشاية هنا لها معنى متحقق لدى أولئك الذين يفكرون في أعمال الغير، ويشغلون بالهم كثيراً بما فعله الآخرونَ أكثرَ مما يشغلون بالهم بأفعالهم هم؟

لا يبدو لي استحضار مارتينا إسلر مرتبطاً بالعلاقة الدلالية بجوهر القصيدة، وربما لو حذف مقطعها بالذي يليها من ختام القصيدة لما أثر ذلك في سير المعنى الذي رسّخه- وهي مهارةٌ أسلوبيةٌ كبيرة- ثم راح يعمقه في باقي المقاطع، خصوصاً المقطع الذي يقول فيه:

“(أنا)

كل أصحابي الخائنين

وليس سواي أحد”.

هذا المعنى المتداخلُ الذي يكتسب مع التركيز فيه معنىً مغايراً عما بدأه الشاعر، فقد يظن القارئُ أو المستمعُ العابرُ لهذا المقطع، أن الشاعر يشكو من أصدقائه الخائنين وحسب، لكن المعنى سرعان ما ينقلب، ومع التدقيق فيه نكتشف أن الشاعر يشكو أو يظن في نفسه أيضاً أنه خائنٌ مثلهم، بل ربما ليس من خائنٍ سواه، وربما كل أصدقائه خائنون، وبهذه التعددية للمعنى فإنه يوجهُ الدلالة لقبول المزيد من المعاني، من ثم فإن القصيدة دعوة إلى التأمل في هذا الواقع الذي ربما لا نستطيع أن نعيش فيه إلا بالسماع للوشايات عن الآخرين، أو بوشايتنا نحن ووشايتهم هم عنا.

الديوان إذاً يحجز لنفسه مكاناً حول التأمل في الحياة، وحول صياغة العلاقات التقليدية بين البشر، ولكن بشفرات جديدة، بتعبير (جوناثان كولر)([4])، رؤية تختزل الحياة والهدف منها، مدار بحث الفلاسفة، وبحث الشعراء أيضاً، خاصة في قصيدة «هواجس ليلية»، يقول فيها:

“أكتب نفسي

أنسج نفسي

أنسج وهمي مزهواً

منخرطٌ

أكتب هذي القطعة من شعري

فارتعد القلم

انتفض القلب” ص18

هذا السياق الذي تأتي فيه التعبيراتُ عن الهواجس الليلية التي تطارد الشاعر، وعن مخاوفه، تُعبِّرُ أيضاً عن رؤيتِه لذاته، ففي قلب الإحساس بالخوف من أشباحٍ ما، وأقولُ “أشباحاً ما” لأن الهواجس التي صارت تنتابنا في وقتنا الراهن كثيرة جداً، وأشباح العصر الذي نعيشه صارت كثيرة جداً، ويهمنا هنا الطريقة التي يواجه به شاعرنا أشباح عصره، فنجده يعود، كما عاد الشعراء الأوائل، إلى الذاتية الشعرية، وكأن الذاتية هي مناط الشعر العربي.

«أكتب نفسي» تعبيرٌ ممتلئ بالدلالة، فهو يقبل المعاني المتقابلة، فمن ناحية، يشير إلى الاهتمام بقضايا الذات، ومن ناحية أخرى، يعني التعبير عن قضايا العالم من خلال منظور الذات، فالشاعر، وبينما يواجه الأشباح، يتحدث عن ذاته، وعن نسجهِ لوهمه، ورغم معرفته بأنه وهمٌ، إلا أنه يفعل ذلك مزهواً منتصراً لذاته، رغم معرفته بأنه مهزوم مسبقاً، يواجهُ واقِعاً لا قِبَلَ لهُ ولا قدرةَ بمواجهته.

الثنائيةُ التي تغيّر المعنى، ظاهرةٌ لافتةٌ وشديدة التفرد في ديوان ماهر حسن، حيثُ يمضي عليها هنا في طريقةِ بنائه للصورة، والصورة ابنة الدلالة لا شك، ثم تشكل الصورة دلالة جديدة، من ذلك التلاعب بطريقة تكوين الصورة عبر الدلالة، ما جاء في إهداء الشاعر لديوانه، والذي قال فيه:

“ربياني صغيرا

أهدراني صبيا

رافقاني كبيرا

زمن خوان مثلي”

تتضح هنا تقنية تقديم المعنى عبر الانقلاب عليه، فالمتقابلات بين: “صغيرا، صبيا، كبيرا”، تقابلها أيضاً المقابلات بين: “ربياني، أهدراني، رافقاني”، وهنا تأتي “أهدراني” شاذةً عن السياق، لكنها تؤدي العديد من المعاني، إنها ليست تنكراً للوالدين، بقدر ما هي تعبيرٌ عن الصعوبات التي واجهها في الحياة، فالإهدارُ ليسَ شرطاً أن يكون من تقصير الآباء في تربيةِ الأبناءِ، وإنما هو يأتي من صعوبة الحياة التي تتعقد كثيراً، والتي تجعل حياة البشر صعبة جداً، وكل هذا ينزاح جانباً ليكوِّنَ معنىً جديداً، مع العبارة الأخيرة: «زمن خوّان مثلي».

إن هذه العبارة تبدو مثالاً واضحاً لظاهرة “الانزياح التي يشير إليها (رومان ياكوبسون) كعامل مهم من عواملِ الشعرية([5])، أي تلك الطريقة التي يتحوَّلُ بها التعبيرُ في الشعر إلى نوع من توليد الدلالة عبر طرق مغايرة لما يتم استخدامه في آليات التواصل العادي، ومثال ما نلاحظه هنا ما جاءَ في خاتمةِ التعبير عن مسيرة الحياة مع الوالدين، بتعبيرٍ يعطي لكل ما مضى معنىً مغايراً، أو معنىً أكبرَ بقوله: «زمن خوان مثلي»، وهنا نجد انقلاباً مؤسساً على المعاني السابقة، فيمكننا أن نتخيل صراعاً كاملاً من التربية بين والدين وابنهما، ثم نتخيل أن الوضع ينقلب، ليتحول هذا الصراع إلى صراع بين الابن، الذي صار أبا، ويخوض الآن التجربة ذاتها بشكل عكسيٍّ مع الواقع الذي يحياه، ومع تربية أبنائه.

أغلب مدار القصائد حول حياة الفرد، ومتغيراتها في العصر الذي نعيشه، وشعور الإنسان إذا ما دارت عليه دائرة الحياة، ووصل إلى محطة الأربعين، ويبلغ التعبير عن مشاعر عمر الأربعين ذروته في القصائد، في قصيدة «حسرة الرماد»، ومنذ العنونة يتضح تحسر الشاعر على العمر الذي ولى، وأنه يعتبره رماداً، أو أنه احترق حتى وصل إلى نهايته، يقول:

“ما زال هنالك مرشوقاً

في نافذة العقد الرابع

حين اندست أعين

بين أريج الألوان

في الثانية صباحاً

لاك أريجة

واتخذت زينتها

لما اشتعلت

ضاقت بحدائقها وحرائقها

لم يبق غير رماد الحسرة

من يشعله الآن؟”

رغم أنها رؤيةٌ حزينةٌ للواقع، إلا أننا نتوقف هنا إزاء تكوين الصورة، وكيفية تشكيلها، فالتصوير المبدئي للشخصية التي تقوقعت في تلك النافذة، وهي غير قادرة على التحرك للأمام أو الخلف، مستخدماً لفظة «مرشوقاً»، وهو ما يحمل دلالتين، الأولى عدم الاختيار، فهناك شيء ما قد جعلنا في هذا العمر، وهو أكبر من قدرتنا على المقاومة، فمنذ البداية هناك إجبار على الاختيار، وإلغاء لإمكانية التحرك المغاير، وهذه هي النقطة الثانية، فبينما قد وصل الكاتب لهذا العمر متقوقعاً في هذه الشرفة دون إرادة منه، هو لا يبدو – رغم كل الخبرة التي عايشها من قبل – قادراً على التحرك من موقعه الذي يشغله.

ثمة تعبير هنا عن الانطفاء الحسي بين الشاعر والمحبوبة، فبينما لاك هو أريجة، واتخذت هي زينتها- وهو ما يوحي بالتهيؤ والاستعداد لالتقاء العاشقين- نفاجأ بأن النتيجة تأتي على غير المتوقع، فلما اشتعلت بينهما الرغبة، دخل شاعرنا في حالةٍ من الإحباط أو الاكتئاب النفسي، أو التعبير عن فقدان الأمل والرجاء في الراهن، وهو ما تمثل في تحول هذه الرغبة إلى رماد، ويضيف إلى الرماد الحسرة، ثم يتساءل من أين يأتي بالاشتعال بعد كل ذلك؟

يجيد شاعرنا التورية في التعبيرات، فالكثير من المعاني الكامنة فيما وراء المقدم من القصائد الشعرية، يمكن قراءته باعتباره مذكوراً بين السطور، وهنا يتولد سؤال: هل يحمل الديوان رؤيةً مقبلةً على الحياةِ متفائلةً بها؟ أم يحمل على النقيض من ذلك حساً حزيناً رومانتيكياً؟ يمكن القول إن الديوان يحملُ الرؤيتين تجاه العالم، الأولى التحسر على الماضي، والتسليم بالندم، دون تحديد شيء دون غيره باعتباره سبباً لهذا الندم، أحلامٌ مثلاً عجز الشاعر عن الوصول إليها، أو إخفاقات، أو مؤثرات سياسية أو اجتماعية أدت لعدم تحقيق المراد، فقط حسرة عامة على ما كان، ومن ذلك ما نجده معبراً في قصيدته: «أمير الضياع»، عندما يقول:

“أسجل الوجيب في حكاية المساء

أو أموسق النحيب في ضيافة الشعاع

وأخلط الهواء والهراء بالحليب في الضروع

أو أصاحب الرعاع

وأستبيح بينكم

أحلى صبايا حلمكم

على المشاع”

هذه الأبيات تعبِّر عما ذكرته سابقاً عن الخط النفسي الذي يحمل الندم على ما فات، وتعبِّر أيضاً عن ضبابية الرؤية حول ما هو قادم، ما يشعر المتلقي بقدر شديد من الحيرة والحسرة على ما مضى، بينما يفترض أن تزودنا خبرتنا النفسية السابقة بمعارف لما هو آتٍ، إذ بالأمر ينقلبُ أيضاً لحيرةٍ تجاهَه، ونظرةٍ مليئةٍ بالدهشة، والتطلع إلى ما سيحدث في المستقبل، وهذه الدهشةُ والحيرةُ، تمثلان السمة الفنية العامةَ لديوان ماهر حسن، بين سمات فنيةٍ أُنتجت ببراعةٍ شديدة من بناء الصورة وتعدد تأويلها لإنتاج دلالاتٍ متعددة، والاستعمال السياقي للعلامة وحضور الرمز في تجلياته المختلفة، وحضور الرومانتيكية.

…………………………………

[1] – محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م، ص 18.

[2] – ماهر حسن: وشايات عادية، دار الأدهم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021م.

[3] – راجع: سيزا قاسم: القارئ والنص العلامة والدلالة، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2014م، ص123

[4] – جوناثان كولر: الشعرية البنيوية، ترجمة: السيد إمام، دار شرقيات، القاهرة،2000م، صـ66

[5] – رومان ياكوبسون: قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار تبقال للنشر، الدار البيضاء، 1988م، صـ19