سامح محجوب

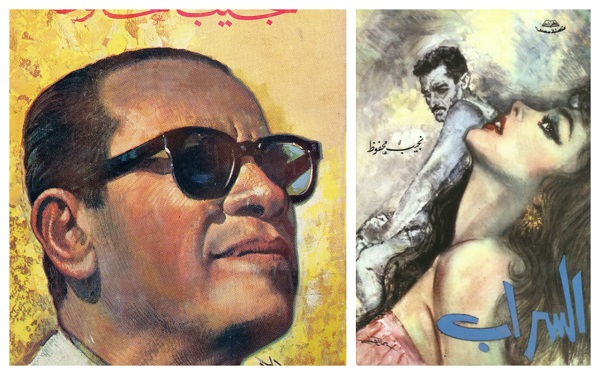

لم يستطع العرب بكل تاريخهم فى الآداب والفنون والعلوم أيضاً أن يؤسسوا لجائزة مهمة ومؤثرة عالميا كجائزة نوبل،كما لم يستطيعوا- حتى هذه اللحظة -أن يقدموا كاتبًا ثانيا للجائزة بعد نجيب محفوظ الذي أثار فوزه بنوبل الآداب -في مثل هذه الأيام من عام 1988 – حفيظة وضغينة الكثير من الكُتّاب العرب والمصريين الذين هيئوا بمقالاتهم الحاقدة عن عقيدته وتطبيعه مع الكيان الصهيوني – رقبته لسكين شاب متطرف من المتأسلمين اعترف قبل إعدامه أنه لم يقرأ حرفًا واحدًا لنجيب محفوظ.

محفوظ أحد أهم من حصلوا على هذه الجائزة إن لم يكن أهمهم على الإطلاق من حيث كثرة الإنتاج ومرحليته وتنوعه واكتماله فنيا، فسرد محفوظ الذي مرَّ بأربع نقلات فكرية وفنية يحتفظ لنفسه بحداثة تجعله قابلًا للتنبؤ والطرح في الأزمنة القادمة، حيث ناقش محفوظ – الذي استقبل فوزه بنوبل كمزحة سخيفة – على لسان شخوصه من البسطاء والبرجوازيين الأفكار الكبرى المؤسسة للفكر الإنساني.

فليس مصادفة أن يردد فتوات نجيب محفوظ أفكار نيتشه، وليس كلامًا مرسلًا أن يقول أحد أبطال رواياته في نهايتها (إلى متى سأظل أسمع “عمر اللي فات ما هيرجع تاني” الناس كلها بقت فتوات أومال مين اللي هينضرب)، كما أن بطل رواية الطريق لم يكن يبحث عن والده كما تشي الطبقة الهشة من السرد، أو أن محفوظ كان يريد أن يحكي قصة مجموعة من المواطنيين التقوا في فندق درجة ثالثة كما فعل في “ميرامار” أو أنه أراد أن يحكى عن مجموعة من الأصدقاء يعيشون لحظات أنس ونشوة في عوامة نيلية كما قدم في “ثرثرة فوق النيل”، بل ناقش محفوظ في كل أعماله بجرأة ووعي يحسد عليهما كل ما دونته مذاهب الفلسفة العالمية عن الله والعالم والإنسان بكل بساطة وعبقرية الفن في سبر أغوار الجوهر دون ضجيج أو افتعال أو ادعاء.

كنت أتمنى كغيري أن تدشن مصر جائزة عالمية في الآداب باسم نجيب محفوظ -استثمارًا لمكانته وشهرته دوليا – توزع في يوم تتويجه بنوبل، فليس منطقيا ولا طبيعيا أن تمنح الجامعة الأمريكية في مصر الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم نجيب محفوظ .