د. سمير مندي

في معرضه الأخير (مَهابط الروح) يُمسك الفنان التشكيلي الأردني حكيم جماعين بالحضور الطبوغرافي المهيب لمرمى بصر مسافر يستقبل الأرض من السماء. ومن موقع عدسةٍ في وضع «زووم أوت» تراوح في حركتها بين البعد والقرب، يملأ جماعين أبصارنا بالتفاصيل الكبيرة والصغيرة لكتلٍ وبروزاتٍ وأحواضٍ رملية أو طينية يَنزع خيالنا إلى أن يتصورها في أشكالٍ وصورٍ مختلفة. لكن سر جمالها يكمن، بالضبط، في عشوائيتها، وتكويناتها العابرة التي لا تقيم في شكلٍ، ولا تسكن في هيئةٍ. فنسترد، في عشوائيتها، شعورنا بفطرتنا الأصلية البسيطة، وبنوتنا للطبيعة التي افتقدناها بحكم غربتنا الطبوغرافية وسط المدن والبيوت والأقبية. «كم هو هبة ربوبية لا تقدر بثمن أن يتنقّل الإنسان بحرية في الخلاء». يقول إبراهيم الكوني. وجماعين يستضيف الخلاء في لوحاته، إن كان يمكن استضافة الخلاء، فيمنحنا فرصة الخروج من ذواتنا الضيقة لنعانق حجرًا في وحدته وصمته ولامبالاته، أو لنصادق مُرتفع من الأرض أو منخفض منها، أو لنكون بجوار بروز أو منحدر، ملتوٍ أو مستوٍ، صاعد أو هابط. فنستعيد جوار الطبيعة، ونبقى بالقرب منها متحررين من أسر المكان، وأسر أنفسنا.

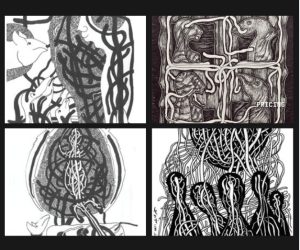

إحدى لوحات حكيم وقد توسطها لفظ الجلالة (الله) بحروف عربية في مزج بين الجميل والجليل

سوف نلاحظ ما تحمله كلمة (مَهابط) من معنى إياب أو عودة من رحلة، قد تكون رحلة عادية تهبط فيها طائرة، وقد تكون رحلة روحية تحط فيها الروح بعد طول تجوال. والمعنيان، المادي والروحي، يتجاوران ويتداخلان في لوحات جماعين. فمثلما قد تفتننا الطبيعة بجمالها وروعة جبالها وتضاريسها وصحرائها المنبسطة بلا حدود، فإنها قد ترهبنا وتروعنا، وتُعري ضآلة وجودنا بالقياس إلى عظمة وجودها وخلودها. فنزاوج في وعينا، من ثمَّ، بين جمالها وجلالها، بين فتنتِنَا بعظمتها، ورهبتنا من بطشها.

اللون الأصفر ببهائه يضيء عتمة السطوح الخشنة المخربشة، ويُبرز الحَفر كمال عشوائيتها

وعلى الرغم من بطولة اللون الأصفر في لوحاته، إلا أنّ لوحات جماعين أقرب إلى فسيسفاء تتجاور فيها الألوان بدرجاتها غير المحدودة. تضيء هذه الألوان، بدرجاتها المتنوعة، شقوقًا ومتعرجات، ترتفع وتنخفض وتلتوي في حرية. فتحررنا، بجمالها العشوائي، من صرامتنا العقلية واستعاراتنا الميتة حول الجميل والحقيقي والأبدي. وقد ساعد الحَفر على تجسيم الحُفر والتشققات في لامبالاتها وانفتاحها غير المحدود على شيئيتها. من زاوية الرؤية هذه يتمكن جماعين من التقاط الكيفية التي تُظهر بها الطبيعة هشاشة وجودنا بحضورها الجميل الجليل، وبوجودها هناك على مشارف عالمنا تنتظر أن تنقض عليه لتحرر نفسها من وجودنا العابر. منطوية في صمت على سر جمالها، وسر أبديتها الرابض في خطوطها وانحناءاتها وتعرجاتها مخيبة أمل العقل في بحثه الدائم عن نظام داخل فوضاها. فالخط ما إن يتجمع مع عدة خطوط أخرى ليصنع شكلاً ما، حتى يفضه شكل آخر ويتجاوزه في شكلٍ جديد.

يلتقي هذا المعنى مع ما صوره الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدته «وصف الغيوم». عندما اتخذ درويش موقعًا عكسيًا لموقع جماعين وزاوية نظره، معتليًا قمة جبل، ومتطلعًا ببصره إلى أعلى. ومن موقعه هذا راقب درويش الأشكال والهيئات العشوائية التي تصنعها الغيوم، وترسمها بحرية على صفحة السماء. وعلى الرغم من اختلاف المواقع، فإن رؤية درويش تلفت الانتباه في اهتمامها بما لم يكتمل، وبانبثاق الشكل من اللاشكل، وهو عين ما تعكسه لوحات جماعين. يقول درويش:

ترسمنا الغيوم على وتيرتها

وتختلط الوجوه مع الرؤى

لم يكتمل شيء ولا أحد، فبعد هنيهة

ستصير صورتك الجديدة صورة النمر

الجريح بصولجان الريح

رسامون مجهولون مازالوا أمامك

يلعبون ويرسمون المطلق الأبدي

في إحدى اللوحات، التي سأسميها «منثنٍ مفرود»، مادام جماعين لم يُسمها، لأسمح لطبيعتها البكر أن تظهر بعيدًا عن استعاراتنا النرجسية المتعلقة بذواتنا، لا بالطبيعة من حيث هي كذلك، تتجاور خطوط حادة في وضع أفقي، مع أخرى رأسية لتصنع ما يشبه وَثبة طائر فَرد جناحيه مُحلقًا في الفضاء العريض. وما إنْ نغير زاوية النظر حتى تتجمع في خيالنا صورة كف آدمية لم يتبق منها إلا عظام الأصابع، وقد جرّدها الفناء من كسائها اللحمي، وتركها عظامًا مسنونة مدببة مفتوحة على طبيعتها الأصلية كأداة. لكن لو علقنا نزوعنا الفطري لرؤية صور وأشكال محددة، فستبدو لنا اللوحة، في نثريتها أو فوضاها، مثل حفرة غمرها المطر فشق لها ضفافًا، وفرّق بسقوطه، بين أجزائها علوًا وهبوطا وانخفاضا وارتفاعًا، وتركها حرة مفتوحة على أي شكل، أو بالأحرى على اللاشكل مُذعنة دون شكوى أو تذمر، للاشيئيتها ولكينونتها التي تقع خارج الكينونة. إن هناك، في لوحات جماعين، نوعًا من الاحتفاء بهذه الكتل الصامتة الناطقة بلا لسان ولا لغة، لتعيد إلى وجودنا بساطته وبراءته المسروقة بيد الماكينة والسلعة.

(منثنٍ/مفرود) ومزاوجة رائعة بين الحفر والرسم، ومزج الألوان على نحو يحرر خيالنا البصري من أسر التقنية

الشاعر أسامة الدناصوري يحتفي في قصيدته «صفقة» ﺒ«حدبة»، أو بروز في ظهر أنثى، يراه الناس، في العادة، عيبًا أو تشوهًا إن برز في ظهر رجل، فما بالنا عندما يبرز في ظهر امرأة؟ وبالطريقة التي ينقل بها الشاعر أبصارنا من النتوء الذي يشرف على «صحراء» ظهر أنثى، إلى التواء يبرز في روحه يؤاخي الشاعر، من طرفٍ بعيد، بين معاناتنا وبين الطبيعة الأم. ويعيد الاعتبار، من طرف آخر، لما وصمه الإنسان، وأخرجه من جنته الجمالية. يقول الدناصوري:

هل تتنازلين لي عن بقعة صغيرة من جسدك

لا تتعدى ثلاثة سنتيمترات مربعة؟

مقابل أن أتخلى لكِ عن حق التصرف في جسدي كاملاً؟….

فلقد وقعت في هوى الحدبة! أجل

تلك الربوة الأرستقراطية الصغيرة التي تشرف من بعيد على صحراء ظهرك الشاسعة

…..

يالها من حدبة جميلة ولشد ما تشبهني

أو بالأحرى تشبه التواءة بعيدة في روحي!

لنلاحظ أن الشاعر ينتقل من الحديث عن «حدبة» إلى الحديث عن «ربوة «فكأنه انتقل من مجاهل الصحراء، إلى مشارف العمران مستعيدًا العلاقة بين سطح الأرض وجسد الإنسان. تظهر «حدبة» الدناصوري في إحدى لوحات جماعين التي سأسميها، من ثمَّ، «الربوة/الحدبة» حيث يبرز نتوء قائم بين ضفتين إحداهما يابسة والأخرى بحرية. يبدو في لوحة جماعين ما يشبه جسدًا أنثويًا مستلقيًا على البطن ببروزاته وانحناءاته. سوف يلاحظ الناظر في اللوحة أن ما يظهر لنا باعتباره جسدًا، ممهور بما يشبه الأختام المنقوش عليها كلمات أظن أنها من لغات مختلفة. تجذب الكتابة «الربوة/الحدبة» من عالمها باتجاه عالم الإنسان المشغول بالتوقيع على السهل والجبل من أجل التغلب على فنائه، وفتح الباب أمام دخول الطبيعة في حيازته.

(الربوة/الحدبة)

هذه «الالتواءة البعيدة في الروح» التي يتحدث عنها الدناصوري، تَظهر، بدورها، في لوحات جماعين من خلال الحَفْر الذي يفض عذرية الطبيعة في اللوحة، ويُنطقها بلسان معاناتنا وقلاقلنا وشواغلنا. وفي كيفية استخدام جماعين للأسطح وملئها بهويات بصرية متنوعة. فالحَفْر هنا هو المعادل الموضوعي لعشوائية الطبيعة، وحريتها المطلقة في الوجود، والتشكل على نحو ماهي وكما هي. لوحات جماعين، من هذا المنظور، محاولة لاستضافة حرية الطبيعة في مرمى أبصارنا لتُهدي إلينا وجودنا المسروق.