سعيد نصر

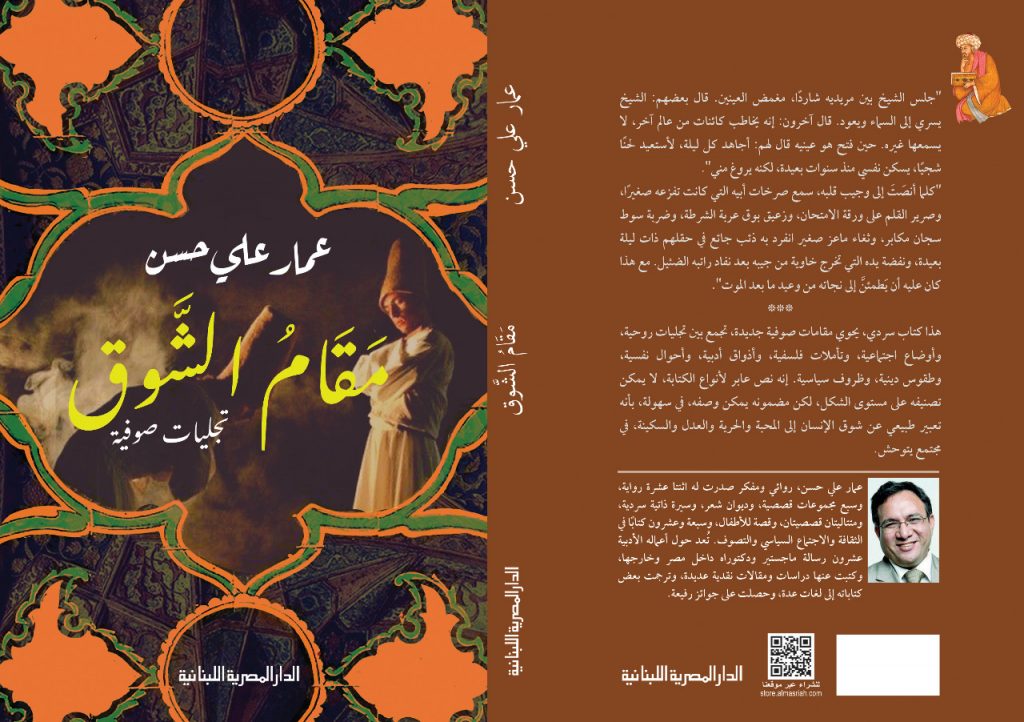

من الوارد أن يثير كتاب “مَقَامُ الشَوقْ تجليات صوفية” للروائي والمفكر عمار على حسن، حالة من الجدل العلمي والإيجابي حول الصوفية والمتصوفة، حيث يتحدث الكاتب عن ولاية أرضية، تعيش بيننا وفي دنيانا، ولا تعيش بعيدا عنا أو في الحياة الآخرة، وما يؤهلها لهذا المقام الإيماني هو عملها الإيجابي لأجل الناس، دون إدعاء للكرامات، أو الخرافات، وهي رؤية جديدة وهادفة، يمكن أن تنقل أهل التصوف من السلبية إلى الإيجابية، ومن الاعتماد على الموتى لتحسين ظروفهم، إلى الاعتماد على أنفسهم، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية، في كل مكان وزمان.

يحتوي الكتاب على مفتتح قصير وثلاثة وثلاثين نصاً يعبر كل واحد منها عن ولاية أرضية لا تقل عن الولاية السماوية، مع التأكيد هنا على أن الولاية الأرضية ليست منفصلة تماماً عن السماء، وهذه النصوص هي: (مقام الكلمة ومقام الوجود ومقام الناس ومقام التيه ومقام الحيرة ومقام التجربة ومقام الدرب ومقام الولاية ومقام العارف ومقام الجمال ومقام الشوق ومقام الطيبة ومقام الصحبة ومقام التعافي ومقام الغربة ومقام الوطن ومقام الاعتدال ومقام المثابرة ومقام العزة وقام العدل ومقام الإصرار ومقام التحمل ومقام الفداء ومقام التجرد ومقام الحصاد ومقام الطرب ومقام الخوف ومقام الصفح ومقام التفاؤل ومقام الإقدام ومقدام العطف ومقام البشارة ومقام الرحيل).

ويبدأ عمار على حسن كتابه بمفتتح قصير له تأثير في نفوس المغيبين والجامدين في ميدان الوعي التفكير، الذين لا يرون علماً ولا فقهاً وتفسيراً ولا صلاح ولا إصلاح ولا ولاية، إلا في الماضي وعالم الأموات، ويهدف من ذلك إلى تهيئتهم بأسلوب الهزة والرجة لفكرة الكتاب ومضمونه، وتتمثل الفكرة في وجود أولياء على الأرض، أحياء يعيشون بيننا، ويحصلون على الولاية من ثلاثة وثلاثين مقاماً، وموجودون في كل زمان ومكان، في مصر وغيرها، ويستحقون أن نقتدي بهم، كما نقتدي بولاة الماضي، حيث يقول الكاتب: ” أيها المولعون بما قد مضى فحسب، له وحده القداسة في نفوسكم ورؤوسكم، عليكم إدراك أن بينكم الآن وهنا، من لا يقلون ولاية وهداية وتزكية وتقوى عن الذين راحوا، وسكنوا في الزمن الغابر. فمن بين الذين يعرقون بينكم ويكدون في حلال وشرف، ويضحون في صمت، وترونهم في الذهاب والإياب دون أن تلتفتوا إليهم، أولياء، لا يقلون أبدًا عمن تُجلِّونهم، لا لشيء إلا أنهم راحوا. ها نحن هنا قد ننزع عنكم بعض التتيم بالراحلين، حين نقول لكم، إن بينكم كثيرًا من أهل الولاية، فانصتوا إليهم وأنظروا، ليس لتعطوا ظهوركم للذين ذهبوا، ففيهم من القول والفعل ما يستحق الرعاية، إنما لتنتبهوا إلى من هم بين أيديكم ولا ترونهم، وهم يطيرون في الملكوت الفسيح، بينما يحطون على الأرض يكافحون في سبيل تحسين شروط الحياة”.

ويتسم مقام الكلمة بأنه مناجاة مع الله ومع الكلمة ومعناها وأسرارها، وحوار نفساني هاديء مع المتلقي للتأكيد له على أن الكلمة هي الله والروح معاً، وأنه بالكلمة الطيبة ينال الإنسان الحكمة ويبلغ سدرة المنتهى، أي الولاية الأرضية في محراب الإنسانية،والتي تقتدي بمصباح الكلمة المتكاملة المتعالية، “الله”، ويوجه الكاتب من خلال هذا المقام رسالة صوفية مغايرة ولكنها إيجابية ورائعة، مفادها أن عالمنا الحاضر يوجد به أولياء أحياء يعيشون بيننا،وقد وصلوا لهذه المرتبة ويستحقونها لأنهم لم يستخفوا بالكلمة، سواء كانوا قائلين أو مستمعين لها، ولم يستخدموها إبراً مسمومة لتجريح الناس أو خناجر لقتلهم معنوياً، وقد لاحظت من مرآة السطور أن الكاتب يكاد يقول لنا أن الأدباء والشعراء، ذوي الإنتاج الأدبي الهادف، يندرجون تحت قائمة أصحاب الولاية الأرضية بمقام الكلمة الطيبة، ويصف الكاتب المستخفين بالكلمة والساعيين إلى إماتتها بأدواتهم الخبيثة بأنهم الإفك الذي تزروه الرياح ويصف كلامهم بالأكاذيب التي يأكلها الدود وبالزرع الذي يصفر و يشيخ و تبلعه أرضه، ويصف أصحاب ولاية الكلمة على الأرض بقوله:” والذين يؤمنون بأن الحرف ورد ونسمة ورسوخ أبدي هم من الواصلين، لأنهم أقرب إلي صاحب الكلمة وعين ذاتها. إنهم من نالوا الحكمة التي تأخذهم في أقرب سير على درب المعاني حتى يبلغوا سدرة المنتهى”.

وينتقل الكاتب إلى مقام الوجود، والذي به يحصل بعض الأحياء على الولاية الأرضية، ويهدف من خلاله تجذير فكرة مهمة في نفسية المتلقي، وهي أن الذين يصلون لهذه المرتبة هم الذين يعلون من قيمة الروح في كل مناحي الحياة، ويفكرون في الله ويتدبرون في ملوكته، ويشعرون بوجود الله في النفس البشرية وفي كل مخلوقاته، ويستعينون به في كل الظروف الصعبة ويطمحون في الحرية والعدل والمحبة ويشتاقون لها لتعزيز قيمة الإنسان وحقوقه الإنسانية، ويسمعون بالروح مناجاة الخالق لهم بأن القادم أفضل، حتى في أحلك الظروف، ويشعرون بوجود الروح في الجماد والنبات، ويوضح الكاتب أن هذه النفس المتدبرة تعي جيداً أن الله لم يحجر على أحد من خلقه التفكير في أي شيء، بما في ذلك ماهية الروح، ويستخدم الكاتب سردية حوارية عجائبية، آليتها الهمس والصوت المسموع من بعيد، وكأنها محادثة بين الروح والنفس، وذلك لترسيخ هذا المعنى من الولاية في ذهنية المتلقي، ويقول في نهاية ذلك النص، على لسان الصوت المسموع:” تصمت برهة، وتقول لكل من حولها:ألم تقرأوا “ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا”. لم يصادر صاحب الأمر، ومنشيء الروح عليكم إن رغبتم التفكير فيها. بل قال لكم فقط: إنها من أمرى. يا الله، كثير من الرموز والمعاني والأشياء في هذا العالم من أمرك، لكنك سبحانه لم تغلق الباب أمام النظر إليها.”

ويحاكي الكاتب المتلقي في مقام الناس، بثلاث عبارات تؤكد على أهمية الولاية الأرضية لكونها تخدم الإنسانية أكثر، ولاتخل بباب الإيمان بالله، وتدرك في الوقت نفسه بأن الله غني عن العالمين، ويستخدم الكاتب السردية الحوارية السابقة لترسيخ هذا المعنى، حيث تقول سيدة في تفاعلها مع الصوت المسموع، وذلك بعد أن عانت من تفاهات الرجال ووحل الأرض: “ماذا سيجني البشر من الإنشاد الصافي إن لم يهز أوتارهم؟”، وتقول أيضا: ـ” إن لم يكن الوصل إلى هناك يمس ما هو هنا فلا وصل ولا اتصال”، وتتلقى من الصوت المسموع قوله: “الاتصال تحليق هناك بعيدًا عن هنا الذي صار وحلًا.”، ويؤكد الكاتب على ذات الفكرة المهمة بقوله: “إن امتلاء الروح لا يطلب لذاته، فالله لا يريد للبشر أن يصفوا فيرتقوا وهم في عزلة تامة حتى الموت، وإن فعلوا هذا ابتداء في المجاهدة، فإن الأجدى أن يكونوا بعدها بين الناس، ليهدوا إلى السبيل الأسمى، والمقصد الأسنى،ـ ويشيعوا الفضائل في الخلائق كي تصبح الحياة أكثر سعادة وجمالًا وسكينة.”

ويتحدث الكاتب في مقام التيه عن ولي آخر من أولياء الأرض، وهو الذي يرفض نفاق الحاكم وتزيين الأعمال السيئة للسلاطين، ويُطارد ويجوع في صحراء القلق والألم بسبب ذلك، ولكنه يأبى على نفسه مسايرة الظالم على حساب الناس، ويستخدم الكاتب سردية حوارية واقعية بين شخصين، يستمع لها شخصا ثالث فيختار طريق الولاية الأرضية، وهو عدم مسايرة السلاطين في ظلمهم للناس، حيث يقول الكاتب:” في حديث الاثنين طريق، سلكه السالك، غير عابئ بشيء سوى أمرين: ألا يسقط حين ينظر إلى وجهه في المرآة، وأن يقف يقظًا على الحد الفاصل بين الصمت والكلام، مستعيدًا طوال الوقت قول شيخه:لا يسمع السلطان منك ما يبهجه إن كان ظالما، والأجدى أن تواجهه، فإن كنت غير قادر على الجهر أمامه بما تراه فيه، فاصمت، حتى لا يسمع منك ما يغضبه.”، ويؤكد الكاتب هنا أن صفاء الروح كطريق للولاية لايغير من طبيعة الناس ولا يوصله إلى مرتبة الإلوهية، ويصف من يعتقدون بغير ذلك أنهم مغرورون وجهلاء، حتى ولو كانوا ممن يٌسمون بالأولياء، ويقول الكاتب في سردية حوارية بين شخصين تعضد من هذا المعنى:( وهل إذا جعنا وصفت أرواحنا، تتغير طبيعتنا؟

. ماذا تعني؟

ـ أي نسمو فوق الأخطاء والخطايا؟

ـ لا أبدًا، بلا أخطاء نصير آلهة أو ملائكة أو جمادات. فما نرتكبه من أخطاء وخطايا يدل علينا، ودونه هو دليل على من لسنا له، ونحن لكل نقص برهان ورهان. برهان على أن الإنسان مهما أوتي ناقص، ورهان على أن الله حين خلقه على هيئته، لم يكن يريد منه شيئًا، لا اعتراف ولا إضافة أو تزيد، إنما إقرار بالحقيقة.)

ويقدم الكاتب في مقام الحيرة اثنتا عشرة نصيحة مهمة للذين تعثروا في حياتهم بسبب مشاكل وكوارث لا يد لهم فيها، ويبدأ إحدى عشر منها بكلمة “لاتتردد”، وواحدة منها بكلمة “تقدم”، ويحذرهم خلالها من التهور والاستعجال، ويستشف منها أن الإنسان الذي يقدر على تحدي المشاكل والكوارث بإرادته الصلبة واعتماده على الله، هو أحد أولياء الأرض الذين يعيشون بيننا، حيث يقول الكاتب قبل تقديمه تلك النصائح:” وقتها أنا الذي أجرى فوق الجسر أشعر أنه يعلو بي، ويعلو ويعلو، حتى يكون بوسعي أن أمسك بيدي السحاب، لأني لا أتردد، فافعل أنت الأمر نفسه، وكن على دربي.”، ويقترب هذا النص في فكرته من نص مقام المثابرة الذي يتحدث فيه الكاتب عن أصحاب الأماني والأمنيات والذين يعملون بصبر وآناة لتحقيقها، حيث يقول الكاتب عنهم:” ليسوا واهمين إذن، لكنهم في حلم هائم يعيشون، دون انفصال عما تلمسه أيديهم وأقدامهم وتراه عيونهم، إنهم الذين يقطفون السحاب العابر، وبين أيديهم يهطل بعض مائه، فيسقى الحرث والنسل. هم الذين لولا وجودهم في حياة الناس لصار كل شيء قبيحا تؤذينا رؤيته، عفنا تضرنا رائحته، خشنا يجرحنا ملمسه، ضائعا تتخبط فيه عقولنا التي أتعبها التفكير والتدبير.”

ويشرح الكاتب في مقام التجربة كيف أن الإنسان يقبض على الحقيقة ويسقط الخرافات والوصايات المزيفة عن كاهله من خلال تجربة يخوضها الإنسان مع خالقه، في تمعن وتبتل وإخلاص، مطلقًا كل جوارحه كي تخدمها حتى يأتيه اليقين، ويستشف هنا أن الكاتب يتحدث لنا عن أولياء الدراية، في مقابل أولياء الرواية، ويريد أن يلفت انتباهنا إلى أن ولاية الاجتهاد أفضل من ولاية النقل، حيث يقول:” فلا وصول إلا لمن عرك وعرف، وقام وقاوم، متعاليًا فوق أي خور أو تردد أو استسلام لما يردد الناس كالببغاوات، متنقلين بين “عن” و”عن” حتى تنقطع الدراية وتموت، ولا تبقى سوى الرواية وأختها فتتابع الأكاذيب التي تصنعها مخيلات عطشى للاختلاق والافتراء.”

ويتحدث الكاتب في مقام الدرب، عن أهل الطريق الحقيقيين، أي أهل ولاية الأرض، ويقول عنهم:”أهل الطريق يرون أن الله ساكن في المعنى، وأن المعنى مع الذين يكافحون بشرف من أجل التغلب على قسوة الحياة، وأن الحياة ليست فرصة للتسكع إنما تجربة عميقة من الكدح حتى لمن ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب.”، ويقول عنهم أيضا:” أهل الطريق لا يرون الله في الأدعية والتسابيح والتلاوة والصلاة فقط، بل في كل قول وفعل يشد الناس إلى الأمام، بعد أن يأخذ بأيدي القاعدين والقانطين والضائعين والممعنين في الغياب، ويربت أكتاف المحزونين، ويمسح دموعهم السخينة، ويلقي في آذانهم كل ما يجعلهم مؤمنين بأن الله ينصر من ينصره، وليس نصره بأبعد أبدًا من أن يكون الإنسان حرًا كريمًا، فهذا وحده ما يحقق له ما أراده من خلقه، رافعًا إياه فوق الجماد والحيوان وكل أفعل الإبخاس والتحقير والنبذ والهجر والإزاحة، إنه النصر الذي يعيه ويفهمه ويدركه كل الذين يسيرون في طريق الله بلا إدعاء ولا تزمت ولا تنطع”.

ويرى الكاتب في مقام الولاية، أن الولاية لاتجتمع والنفاق والخداع والكذب والدم، ولا مع نهم وطمع المريدين في الاستفادة المادية من الولي المزعوم، وهنا يقول الكاتب:”” يا من تدعي الولاية، لتعلم أنها لا تؤتي لكذوب. ألم تسأل نفسك ذات يوم كيف تجتمع الولاية مع النهم والدم؟”، ويركز الكاتب على التفرقة بين الولي والدعي، حيث يقول على سبيل المثال لا الحصر:” “الوليُّ هو هذا الذي لا يأتيه حلم يتيه به”، والولي هو المشغول بالمعنى، ولا يقف عند الصورة، لاسيما إن كانت ملونة، والولي يدرك أن من يهرب من الحرية والعدل فيمن يكون بين يدي شيخه ليس بوسعه أن يمضي في طريقة الله كاملًا، والوليُّ لا يهزأ ولا يخطف ما ليس له، ولا يقرب منه السفهاء والجهلاء وعابري الدروب والآكلين على كل الموائد.”، وينهي الكاتب نص مقال مقام الولاية بقوله عن الأدعياء من الولاة:” أيها الدعي، يا من ألقيت كلمات متباعدة إلى الغافلين لتسكرهم، ما نطقت به كشفه الأولياء الحقيقيون، قالوه في ملأ لن تبلغه، وهو من سيبلغ من تظن أن آذانهم قد استسلمت لك، فإياك أنت يا من تظن أن بوسعك إيذاءهم، بعد أن مددت يدك المغلولة لتبطش، وأطلقت لسانك الصموت ليثرثر بلا انقطاع.”

ويتطرق الكاتب في مقام الشوق،إلى مجموعة من المصطلحات والأحوال الصوفية، كالشوق والعشق والحرقة، ويرى أن الشوق شوقان، أحدهما إلى الله وهو شوق الروح، والثاني من الله، وهو شوق الجسد، ويرى أن لذة العشق الإلهي هي رعشة الوصول إلى طرف من الحقيقة، ويؤكد أن الحرقة حالة غير ثابتة، حيث يقول:” مآل كل حرقة إلى انطفاء، وكل انطفاء قد يكون طريقًا لاشتعال جديد، وهكذا يصير الانطفاء رمادًا، ويطلق الاشتعال شررًا إلى أن يصل القلب المتأرجح بين الحالين إلى ما يقدر عليه، وما قُدِّر له، فيجعل كل غياب حضورًا، وكل انطفاء نورًا، وهنا يرى ما لا يراه من قبل، ويجد الله عند كل شيء، وفي نهاية كل ظن، ويدرك أن كل السبل تؤدي إليه، مهما طال الأجل، وغاض الأمل.”، وينفض الكاتب في مقام الجمال، والمقسم إلى تسعة نصوص عن المرأة غبار الثقافات والخرافات الموروثة والمروية التي تحقر من شأن المرأة، ويتحدث عن الأنثى بأسلوب راق وفهم واع، ويعطيها حقها، سواء كانت أم أو زوجة أو أخت، أو طفلة جميلة تصير محبوبة لشاب فيما بعد، حيث يقول عن الأنثى : ” الله في النساء، إنهن أكثر فهمًا، رغم كل ما يقال عنهن. المرأة أقرب إلى الرهان الأول، واللعبة الأولى، الغواية، اللذة، التعب، التبتل الافتتان، الوصول، إنها أم الذين كانوا، وهؤلاء الذين نراهم، وأولئك الذين يأتون، ويهدون إلى الحياة ما لا نعرف، ولا يمكننا مقابلتهم، وهي أم الافتتنان، حيث معها السعار والاشتعال والملامسة، وبها تحل الراحة، وينفسح ألطريق إلى تعب جديد، إنه ذلك الذي يأتي إلى الدنيا، فاللائي منهن يدركن هذا يختصرن زمامًا ومكانًا، ليحيا العشق. معها وبها يفرغ الجسد من دنيويته فتستيقظ الروح, وهذا ما لا يدركه أصحاب الشهوات المستعرة لذاتها، الذي يقف عند غواية المرأة وهي سرها البديع، الذي يتعدى مجرد الجذب إلى الخلود.”

ويشير الكاتب في مقام العارف إلى أن العارف الحقيقي له عدد من الصفات الطيبات، منها السمو فوق الاختلاف، وفعل الخير دون دراية، والشعور الذاتي بالنقص مهما كانت درجة الكمال الإنساني، ويلمح إلى شخصية ذلك الولي، كصاحب أهم وأعقل وأرشد ولاية بقوله:”لم أره، ولا سمعت صوته، وما قرأته عنه لا يختلف كثيرًا عما أعرفه عن غيره، فلماذا هو وحده الذي جاء من قلب التاريخ البعيد ليسكن قلبي ونفسي؟،هل حلت روحه الذاهبة في روحي؟ أم أن مسا منه زارني في منامي وقرر الإقامة، ورحبت به؟”، ويتحدث الكاتب في مقام الطيبة عن الناس الطيبين من الفقراء والمحتاجين الذين يكدحون للعيش في الحلال بعيدا عن الحرام، حياة الحملان وسط الذئاب الضارية في غابة مترامية، حيث يرى الكاتب أن كل إنسان من هؤلاء بمثابة أحد أولياء الأرض الصالحين، ويقول عنه:” أيها الزاهد العظيم بلا إدعاء، لم أرك يوًما تلهث وراء شيء، ولا تحقد على أحد، ولا تفتح عينيك الوسيعتين اندهاشًا، فقد تساوت عندك وحولك كل الأشياء، ولا يملأك سوى صوت الدهشة العظيمة المستقرة في أعماقك السحيقة”، ويقول عنه أيضا:”معجزة الله أنت، وحده الذي أعادك من الغياب إلى الحضور، وجعل من خرسك نطقًا، ومن تخليك تجليًا، ومن ذهابك إيابًا. وحده الذي استجاب لدعاء الملهوف، حين كان الليل قد بلغ أشده، وسمع الاستغاثات الهادئة حتى شاخ السواد وسقط على عتبات النور.”، ويقول عنه أيضا:” أيها الولي الذي لا يعرف أسرار ولايته، خذني على طرف جناحك الظاهر الذي لا أراه، ولا تلقني إلا حين أرى صورتي مطبوعة في قلبك، وحين يسري نبضك في عروقي، ويومض في رأسي بعض ما في رأسك من خيال عبقري.”

ويستنبط الكاتب في مقام الصحبة من علاقة الإبن بالأب والأخ والصديق والرفيق مجموعة من التجليات الصوفية الجميلة، يخطف بها لب المتلقي، وتجعله يسيح بين المدلولات العميقة للكلمات والعبارات، ويجعل من حكايات الأب عن الأجداد والأعمام وشجاعتهم، ومن محاولات الآباء الترفيه عن أطفالهم بشتي الطرق التقليدية والفطرية، ومن طاعة الإبن الأكبر لأبيه أمام إخوته الصغار، خيوط نورانية تعبر عن طبيعة صوفية من نوع فريد وعجيب، وهي طبيعة الإخلاص والوفاء، وهي طبيعة مقرونة بصفة الشجاعة وسمة الدفاع عن النفس ضد المعتدي، ويستخدم الكاتب هنا لغة رمزية لإسقاط ماهو خاص على ماهو عام، حيث تعكس حكاية الأب عن العم الذي كان يصمد كالوتد أمام المعتدي عليه وعلى أرضه، حكاية حاكم ما أو فئة من الشعب المصري في التصدي للمحتل الخارجي،ويكشف في مقام التعافي عن أولياء أرض آخرين، وهم اللذين يمرضون وتخور عزيمتهم، و تلهج ألسنتهم بالأنين والتسابيح، وترمق عيونهم الأكف المرفوعة حولهم إلى السماء، تطلب لهم شفاء لا يغادر وهنًا، ولا ألمًا،ويرى الكاتب أن هولاء المرضى الصابرين على أمراضهم السوداء، بمثابة أولياء أرضيين ينتفع بهم الآخرون، حيث يقول الكاتب على لسان صديق لصاحبه المريض:” لا تقلق، فأنت طالما بسطت يديك بالمعروف، شمالك تسبق يمينك، دون أن نتظر منًّا ولا شكورًا. ومن كان هكذا لا يتركه من خلق كل شيء، أنت وكل ما أمامك وخلفك وحولك.”

يرى الكاتب في مقام التحمل، في سيدة تحملت المشاق في تربية ابن متوحد لها ولاية أرضية، ويعتبر سيدة أخرى لم تفرح في حياتها بعد عرسها إلا أيام معدودة، وصبرت على زوجها المريض ووفرت له الرعاية على قدر استطاعتها والية من أولياء الأرض، ويجعل الكاتب في مقام الوطن من حب مصر وفدائها بالروح ومديحها بالأناشيد، ولاية صوفية أرضية تفيد صاحبها ويستفيد بها الآخرون، ويعزف الكاتب في ذلك المقام بالحروف والكلمات ذات الدلالات والمعاني الجميلة لحناً مؤثراً وشجياً عن مصر ومكانتها ودورها وحضارتها، حيث يصفها بأوصاف رائعة، منها اللحن العذب الذي يتردد صداه في جنبات الكون، والنخلة الباسقة التي تقف في وجه العاصفة، وسرب اليمام الذي يرفرف فوق النجوم، وحوض الماء الطهور الذي يسقي كل الينابيع، ويخاطبها بفجر الضمير ومهد الحكمة ومهبط الوحي، ويقول لها:”” يا جدتنا التي لا تشيخ، أكتاف شبابك وسائد لك، وأغانيهم دثارك، وعيونهم الناظرة إليك أبدًا أحلامك الهانئة، التي تتقاسمينها معهم، وضحكاتهم رقصتك التي تهز الأرض مرحًا، ودموعهم حدادك الذي يفرش حزنه على هامات البيوت حتى تستعيدي كل موت بعثًا، وكل رحيل حضورًا صاخبًا يا مصر.”

ويتحدث الكاتب في مقام الإصرار عن ولاية أرضية أخرى، يصل إليها الكاتب الحقيقي بالإصرار على موقفه والتمسك بمبادئه والاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل تحقيق روآه الإصلاحية، ويصف هذه النوعية من الكتاب بأنهم أولياء يقضون الليل والنهار في البحث عن الحقيقة، لقاء الفتات والخطر الشديد، ويحكي في هذا الصدد عن كاتب صديق له، اقتيد إلى المحكمة، وتزامنت محاكمته مع طبع ونشر كتاب له، ما حسبه البعض كرمة لولي، ويصفه الكاتب بالمتصوف الأول، على الرغم من قلة سجوده وركوعه،حيث يقول عمار على حسن:” ورأيت الحروف تحط على رؤوس الذاكرين في الحضرة الكبرى، التي يقيمها الأقطاب ذات يوم يحددونه هم في الساحة العريضة الطويلة التي تلى المحكمة، ورأيت الناس يهرولون إليها من كل مكان رافعين رؤوسهم نحو الذي قيل عما سرقوه من قوتهم، ورأيته ينظر إلى المشهد المهيب في عجب واستخفاف، لكنه يلين بعد طول تأمل، ويندفع إليه غارقًا في دموعه، حتى يتساوى عنده ما سعى إليه وما سيأتي.

ويعزف الكاتب في مقام الغربة سيمفونية شجية عن الغريب في وطنه، وخارج وطنه ويرسم بالكلمات خريطة تأوهاته وعذاباته وانكساراته، وخاصةُ ذلك الشخص الذي لم يتبدل حاله في بلده مع تبدل الحال العام إلى انصارات وإنجازات، ولكنه، وعلى الرغم من ذلك، يسعى لتحسين ظروف حياته وشروطها، ولهذا يعتبره الكاتب أحد أولياء الأرض، و يقول عنه:” أنا الذي أؤمن بأن الأمل عقيدة، سأمد يدي كي يسقيها المطر، وتهدأ العاصفة كي تصير نسيمًا عليلًا، يهب في لطف على غربتي الواقفة على الجسور المنسية.”، ويقول عنه أيضا:” ـ ليس غريبًا من آمن بأن بوسعه أن يجعل شروط الحياة أفضل، أيا كان عنوانه أو الوقت الذي حلَّ فيه على الدنيا.”، وينتقل الكاتب إلى مقام الاعتدال، وفيه يتحدث بصيغة إيمانية عن الصامتين في فعلهم والفاعلون في صمت، المنتصرين لكل حق والمواجهين لكل باطل، ويعتبرهم أحد أولياء الأرض، ويتوجه لهم برسالة عميقة المعنى و تليق بمقامهم العالي، حيث يقول:” فيا كل من أقصده هنا أو هناك، عليك أن تدرك أن المشتاق إلى الحق والعدل والحرية لا يمنعه شيء من أن يكون حيث تريد كل قيمة منها، وأن كل اغراءات تقدم له في سبيل أن يكون مسخًا، لا تسكن جسده حرقة، ولا يهزه اشتياق، ستتحطم أـمامه، وسيركلها بقدمه إلى سلة مهملات التاريخ.”

ويشرح الكاتب في مقام العزة، كيف أن عدم الرضا بحياة الإهانة وقبول العزة مع الموت يجعل ممن يختارون ذلك أحد ولاة الأرض الصالحين، فهم تجري في عروقهم دماء سليمة، ويدركون أن الإهانة ليست موتًا مجازيًا، بل واقعيًا، ويقول عنهم:” ولهذا لم يقبلوها حتى لو عجلوا بالموت الحقيقي، وآمنوا أن الروح الواقعية أو الأصيلة أو التي لا يعرف الناس ما هي ليست سوى قربانًا يقدم في سبيل الروح التي يعرفونها جيدًا، وهي الكرامة.”، ويحكي الكاتب في مقام العدل، عن ولاية أرضية أخري تتمثل في قاض يتمسك بالعدل في الحكم بين الناس، ويعيش في شقة بالإيجار في الإسكندرية، رغم منصبه الرفيع، ويلتمس السلوك القويم في الشوارع، مثلما يتحرى العدل في المحكمة،ويقول عنه أنه ينتمي إلى زمن آخر، ويقول عنه :” مولانا القاضي يدرك هذا ويعرفه، بل ذلك راسخ في يقينه قبل أن يحفظ القوانين التي يقضي بها، لذا يمشي على الأرض هونًا، زاهدًا في كل ما في يد غيره، عازفًا عن التزاحم على أي شيء يلوح أو يتهادى، منصبًا كان أو مالًا، مخلصًا فقط لمسار يزداد إيمانه يوم إثر يوم بأنه من أجلَّ أعظم ما أدرك البشر ضرورة وجوده بينهم في تاريخهم الطويل، الممتد من الخلق إلى القيامة. “

ويحكي الكاتب في مقام الطرب بأسلوب بديع حالة هيام أحمد رأمي بكوكب الشرق أم كلثوم،وتفكيره فيها وهي في بيتها بالضفة الأخرى من النهر، ويقول عن ألحانه” يضيع كل شيء إلا الكلمة الطيبة واللحن الآتي من صميم القلب “، ويقارن في مغزاها الروحاني بين عود رامي وبين سفينة نوح، ويعتبر حب رامي لها حب الفناء في المحبوب، وهو نوع من العشق الصوفي، لايقدر عليه إلا أولو العزم من المتصوفين، وبالتالي يعتبر حب رامي لأم كلثوم ولاية أرضية، لأنه حب عذري وقائم على الاحترام والتقدير، على الرغم من نوبات الولع بالمحبوب، ويتحدث في هذا الصدد عن الشاعر الراحل، قائلاً:” آه يا سيدي الطيب، كيف رضيت وخضعت وجلست خلفها على عودك مستمتعًا برؤيتها وسماعها، خائفًا من فراق لا تقوى عليه، وتاركًا كل ما لك إلى ما لها؟ الإجابة لا يقدر عليها إلا المحبين. فالفناء في المحبوب وجود، والوجود فناء، وبين الفناء والوجود بقاء، ولا يقدر على الانتقال من هذا إلى ذاك والعودة إليه، إلا أولو العزم، وكنت منهم دون أن تدري.”

ويتحدث الكاتب في مقام الحصاد عن الفلاح البسيط كأحد أولياء الأرض الصالحين، ويشرح بأسلوب جميل وسردية تقترب من الوصف كيف أن هذا الفلاح الأمي يكتشف بسيلقته وفطرته أموراً علمية تغيب على ذوي العلم، بما فيهم علماء الاقتصاد، ويصف الكاتب مشاعره عند دفن هذا الفلاح بعد موته، حيث يقول: ” وأفحص وجوه كل الذين يقفون عند قبرك، ينظرون إلى وجهك المغطى بالكفن، ولا يرون النور الذي يشع من جبينك، وأقول لهم:عاش الولي بينكم ولم تدركوه، وجريتم وراء الأدعياء من كل لون.”، ويقدم الكاتب للمتلقي في مقام الخوف وجبة روحية دسمة، يحذره فيها من الخوف، أو الشعور بالضعف أمام أي أحد، ويلفت انتباهه إلى أن الخوف مخلوق شأن شأن الإنسان، وبالتالي يجب على الشخص المؤمن بالله أن لايخاف من الخوف، ويتطرق الكاتب إلى أقوال بعض علماء الإسلام كجمال الدين الأفغاني عن الخوف، ويخاطب الأولياء الصالحين من أصحاب الكرامات، أن يقولوا الحقيقة لمريديهم بعد ذهابهم إلى دار الآخرة، وينصح المريد بنصائح عديدة، منها، حيث يقول ” وأنت أيها المريد، لا تخف، فالروح لخالقها، والرزق فى السماء، والأرض فى نهاية المدى يرثها الشجعان المخلصون، والأنام جميعهم إلى ذهاب، والدود لا يفرّق بين من مات من فرط الشبع، ومن قتله الجوع.”

ويُعلي الكاتب في مقام الصفح من قيمة التسامح، فلا يستقيم أمر لولي أو تقي إلا إذا كان قلبه يسع العالم، والمتسامح يدرك أن ما بين الحلال والحرام من عفو أوسع من كليهما، ويستغرب تفاخر البعض على الناس، ويتساءل: هل بوسع تراب أن يتعالى على أخيه؟ وكيف لعاقل ألا يدرك الحكمة السابغة التي أطلقها محمد (ص) قبل أربعة عشر قرنا: “كلكم لآدم وآدم من تراب”،ويصف باقتدار حالة المتعصب، ويكشف من خلال حوار عميق الدلالة مع شيخه، أن المتسامحين من منطلق القوة وليس الضعف يعتبرون أصحاب ولاية أرضية، وينهي نص مقام الصفح بجملة لها مغزى روحاني كبير، حيث يقول على لسان شيخه: ” تقسو قلوب العصاة والمتعصبين فتصير صخرًا، ويلين أي صخر يعترض طريق أهل الطاعة، الذي يعرفون كيف يصفحون عن الناس.”، وينتقل الكاتب إلى مقام التفاؤل، ويسرد حكايات لقادة مسلمين عرب وأتراك قادهم التفاؤل إلى تحقيق النجاح والنصر، ويصفهم بطريقة توحي بأنهم أصحاب ولاية أرضية، حيث يقول عن هذا الولي:” لم أرك يومًا تقول شيئًا عن السماء البعيدة، ولا تثرثر حول أولئك الذين ينحنون ركوعًا، ويخرون سجودًا، لكنني أرى الله في عينيك، وفي كل شيء فيك ومعك وبك، وقت أن تطرق صامتًا حين يسألك أحد عما سيأتي، فليس بوسع هذا أو ذاك أن يتفاءل إلا إذا كان يعرف قدر الله، أو طاله وعى بتاريخ البشر جيدًا، ولأنني أعلم أنك لم تقرأ سوى سطور قلائل في كتب التاريخ، فأنا أؤمن أنك موصول بمن وراء كل سر دفين، فهو جلَّ في علاه الذي يجعلك هكذا، تبتسم في أيام الشدة، وتلهو بانتظار المستحيل، ولا تقدر الدنيا التي تتخبط حولك على دفعك إلى رفع الراية البيضاء.

ويتحدث الكاتب في مقامي التجرد والإقدام، على ولاية الكفاح الإنساني لتحقيق الخير للناس، وهي ولاية أرضية، فهذا الولي يؤمن بالله إيمانا روحيا عميقا، ولكنه يأخذ بالأسباب في مسيرة كفاحه، حيث يقول الكاتب عنه:” مولانا لا يحدثك أبدًا عن كراماته الخفية، فهو لا يعرفها وإلا زالت عنه، لكني أراها تتجلي في طفولة لا تفارقه حتى وهو شيخ كبير، يفرح ويحزن في براءة، ويرضيه القليل له من المحبة، والكثير للوطن من كل شيء، وفي الأخيرة أقول كلما قابلته وأنصت إليه: هذا الرجل من أهل الطريق، وأسمع صوتًا من بعيد يسألني: أي طريق؟، فأجيبه دون تردد من عاش مخلصًا للناس كان في طريق الله.”، ويحكي عن ولي آخر لايرى تناقضا في الجمع بين الولاية والثورة، ويؤمن بأن الحرية تنتزع ولا توهب، ويقود بنفسه مسيرة الكفاح لدفع الظلم وتحقيق العدل، ويدرك الخيط الرفيع بين العاصفة المدمرة والريح المعمرة، ويقود الأخيرة لصالح الناس، وينحني لصراخ الناس الطامحين في الحرية لأنه يدرك أنه ما جاء للحياة إلا لتحقيق ذلك.”، ويقول الكاتب عنه:” من بين المنقسمين واحد فقط، مشي معتدلًا، وحافظ على شغل تلك المساحة الضيقة التي يحتلها جسده السائر بين السماء والأرض. كانت قدماه تدقان التراب بقوة، بينما أظافره تخمش السحاب فيهطل المطر، وتداعب النجوم التي تدلت فتتقافز في فرح، وكلما تقدم في اتجاه هدف لا نراه، صرخ في الذين يراقبونه ويتبعونه ويتفرجون عليه: تعالوا لنكمل الطريق.”