حنان عزيز*

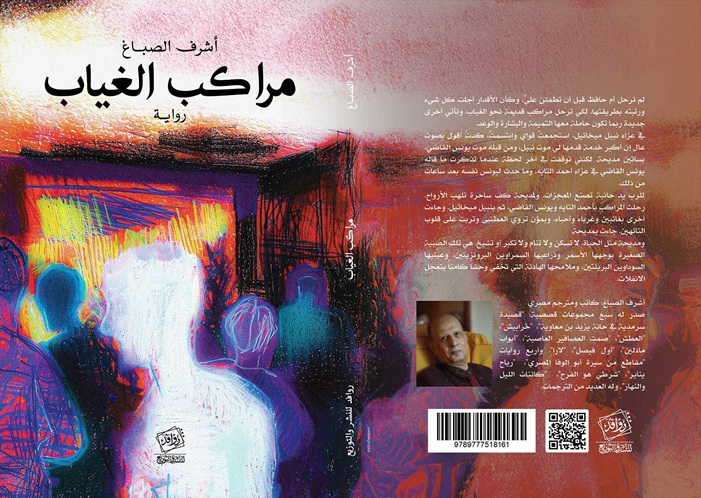

تُعد رواية “مراكب الغياب”- الصادرة عن دار “روافد” عام 2024 للروائي أشرف الصباغ- نصًا أدبيًا يستنطق لحظة الهزيمة الثقافية والاجتماعية. من خلال سرد مشبع بالسخرية والمرارة، يعيد الصباغ بناء مأساة جيل انهارت أمامه الأوهام الكبرى، فتشظت الذوات إلى أشلاء تنتظر مركبًا موعودًا، مركبًا لا يأتي.

في إحدى ليالي القاهرة المتعبة، يجتمع سامح علوان ورفاقه في مقبرة مهجورة، يتبادلون النبيذ والكلمات، بينما تتعالى ضحكاتهم المرة وسط صمت القبور. تتكرر كلمة “المراكب” في أحاديثهم، كأنها طوق نجاة أو لعنة أبدية. هكذا تبدأ رواية “مراكب الغياب”، حيث يتحول الغياب إلى بطل خفي، والمراكب إلى رموز لحياة لا تصل إلى بر الأمان.

تعتمد الرواية على تفتيت الزمن الروائي، حيث لا تسلسل منطقي أو سرد خطي؛ بل يتحرك السرد بحرية عبر التداعيات الحرة والذكريات العشوائية، مما يعكس حالة فقدان المعنى والضياع الداخلي للشخصيات.

تتقدم الأحداث ببطء مقصود، مما يضاعف الإحساس بالجمود واللاجدوى. لا وجود لأحداث “تغير” واقع الشخصيات فعليًا؛ بل تستمر في الدوران حول ذاتها، مع محاولات فاشلة للمقاومة عبر الحب، السياسة، الكتابة أو حتى الهروب الفيزيائي.

يعد سامح علوان، الشخصية المركزية في مراكب الغياب، تجسيدًا حيًا لأزمة المثقف المصري بعد نكسة يونيو 1967. يتحرك في فضاء روائي مشبع بالتيه والمرارة، حيث تتداخل الأزمنة وتتشظى الأمكنة، ويصبح السرد مرآة لذاته المتصدعة.

يعيش سامح حالة من الوعي المأزوم والاغتراب الداخلي العميق، ليس فقط عن مجتمعه، بل عن نفسه أيضًا. يصف حالته قائلاً: “عدت لارتياد الحانات الرخيصة والبارات الرخيصة واحتساء المشروبات الرخيصة بعد أن كنت قد أقلعت عنها… أقلعت عن احتساء المشروبات الكحولية الرخيصة التي يفخر بها المثقفون الطفليليون أصحاب الثياب الرثة والأفكار الرثة والرؤوس الغريبة…”. هذا المقطع يكشف عن وعيه المتأزم، حيث يدرك تفاهة ما يفعله، لكنه لا يستطيع الفكاك منه، فيستمر في دورة من السخرية الذاتية والانهزام. يستخدم سامح السخرية كوسيلة للهروب من الواقع المؤلم، فيسخر من المثقفين ومن نفسه، مما يعكس حالة من الانفصام الداخلي. يقول: “المراكب لا تحمل الخمر والحشيش ولا تأتي بعشاء فاخر فقط. فالحيلة أنجبت أيضًا الفن والكتابة والموضوعات الصحفية وألقت بهم على المراكب”. هنا، يُظهر كيف أن كل محاولات الهروب، سواء عبر المخدرات أو الفن أو الكتابة، ما هي إلا وسائل لتخدير الوعي وتغييب الحقيقة.

رغم وعيه العميق بمشكلاته ومشكلات مجتمعه، إلا أن سامح يعجز عن اتخاذ أي خطوة فعلية نحو التغيير، فيستسلم للسلبية واللامبالاة. يتحدث عن ذلك قائلاً: “لم أعد أسحر النساء لأن الطبيعة غيرت وصيتها في اللحظة الأخيرة وقررت أن تمنحهن السر رغم وعود الرب”. هذا المقطع يعكس شعوره بالعجز وفقدان السيطرة، حتى على أبسط الأمور التي كانت تمنحه شعورًا بالقوة أو الجاذبية.

يمثل سامح علوان نموذجًا للمثقف المصري الذي عاش فترة ما بعد النكسة، حيث تلاشت الأحلام الكبرى، وتحولت الأيديولوجيات إلى شعارات جوفاء. تُظهر الرواية من خلاله كيف أن هذا المثقف، رغم وعيه، يظل عاجزًا عن الفعل، غارقًا في دوامة من السخرية والانهزام، ومن خلال شخصية سامح علوان، تقدم مراكب الغياب صورة قاتمة للمثقف العربي في مرحلة ما بعد الهزيمة، حيث يتحول الوعي إلى عبء، والسخرية إلى ملاذ، والواقع إلى كابوس لا فكاك منه.

“رجب الصافوري” كما يُلقب، هو شخص يتسم بالحيوية والمرح، يمثل نموذجًا للمثقف الشعبي الذي يجمع بين الحكمة الساخرة والبساطة العفوية. يعيش في هامش المدينة، متنقلاً بين المقاهي والحانات، باحثًا عن لحظات من الفرح العابر وسط واقع مليء بالخيبات.

يستخدم رجب السخرية كوسيلة/ آلية للبقاء لمواجهة الواقع القاسي، محولاً المآسي إلى نكات، والخيبات إلى حكايات طريفة. يقول السارد عنه: “كان رجب الصافوري لا يفرق بين سلفي أو إخواني، ولا يساري أو يميني، ولا مسلم أو مسيحي، كان الجميع في نظره مراكب، إما آتية بالخير أو راحلة بالشر”. هذا التصور يعكس فلسفة رجب في الحياة، حيث يرى الناس كمراكب تمر في نهر الوجود، بعضها يحمل الخير، وبعضها الآخر يحمل الشر، دون أن يتورط في تصنيفات أو أحكام مسبقة.

رشاد عامر يمثل المثقف المتأرجح بين الأيديولوجيا والانتهازية. يُجسّد نموذجًا للمثقف الذي يعيش صراعًا داخليًا بين التمسك بالمبادئ الثورية والانخراط في الواقع العملي الذي يفرض تنازلات. فهو يتحدث عن حقوق العمال والفلاحين وتأميم الملكيات، وفي الوقت نفسه يشارك مينا أندراوس في صالون للتجميل، مما يعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب والممارسة. يقول السارد عن رشاد: “رشاد نفسه يشارك مينا أندراوس في صالون للتجميل، وفي الوقت نفسه يتحدث عن حقوق العمال والفلاحين وتأميم الملكيات، وإلغاء الدولة”. هذا التناقض يُبرز فقدان البوصلة لدى رشاد، حيث يتحول من مثقف ثوري إلى شخصية انتهازية تستغل الخطاب الثوري لتحقيق مصالح شخصية.

كما يُشير السارد إلى أن: “جرح القلب هو الغضب الأخرس، والخرس المهيمن على بركان الغضب”. هذا الغضب المكبوت يعكس الصراع الداخلي الذي يعاني منه رشاد، حيث يدرك تناقضاته لكنه يعجز عن مواجهتها أو تغيير مساره.

رضا الجمال شخصية تائهة بين الهامشية والبحث عن الذات، فهو نموذج لشخصية تعيش في الظل، يتنقل بين الأماكن دون هدف واضح، ويبحث عن ذاته في عالم يفتقر إلى المعنى. يُشار إليه في الرواية عندما يغيب رجب الصافوري، ويُقال: “إنها تأتي فقط عندما يكون رجب حاضرًا وموجودًا بيننا. الليل طويل ونحن بحاجة إلى مدد… قلت له: لا يوجد غير رضا الجمال. فقال ضاحكًا: رضا يجلس الآن في أي فلوكة تحمله إلى أي بر. إنه يجلس منذ عام في فيلته من دون شغل”.

هذا الوصف يبرز حالة التيه واللاهدفية التي يعيشها رضا، فهو لا يمتلك رؤية واضحة لحياته، ويكتفي بالانجراف مع التيار دون مقاومة. كما يُشير السارد إلى أن رضا “يجلس الآن في أي فلوكة تحمله إلى أي بر”، مما يعكس فقدانه للاتجاه وعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة في حياته.

من خلال شخصيتي رشاد عامر ورضا الجمال، تسلط رواية “مراكب الغياب” الضوء على نماذج مختلفة من المثقفين الذين يواجهون تحديات الواقع المصري، كلٌ بطريقته الخاصة. رشاد يتأرجح بين الأيديولوجيا والانتهازية، بينما يعيش رضا في حالة من التيه واللاهدفية، مما يبرز الأزمة التي يعاني منها المثقف في مجتمع يفتقر إلى المعنى والاتجاه.

رواية مراكب الغياب لأشرف الصباغ ليست مجرد عمل سردي، بل هي مرآة تعكس أزمات المجتمع المصري والعربي في مرحلة ما بعد نكسة يونيو 1967، من خلال شخصيات تتأرجح بين الوعي والتغييب، وبين الحلم والانكسار. تغوص الرواية في أعماق النفس البشرية، وتسلط الضوء على التناقضات الثقافية والفلسفية التي تعصف بالمجتمع.

تبرز الرواية أزمة المثقف المصري، الذي يفترض أن يكون منارة للتنوير، لكنه يتحول إلى أداة للتغييب. يتجلى ذلك في شخصية رشاد عامر، الذي يتحدث عن حقوق العمال والفلاحين، بينما يشارك في صالون تجميل، مما يعكس التناقض بين الخطاب والممارسة. يقول السارد: “رشاد نفسه يشارك مينا أندراوس في صالون للتجميل، وفي الوقت نفسه يتحدث عن حقوق العمال والفلاحين وتأميم الملكيات، وإلغاء الدولة.” هذا التناقض يُبرز فقدان البوصلة لدى المثقف، وتحوله من فاعل إلى مفعول به في معادلة الوعي المجتمعي.

تستخدم السخرية في الرواية كوسيلة للهروب من الواقع المؤلم، وتحويل المآسي إلى نكات. يتجلى ذلك في وصف “مكتبة أم مديحة”، التي لم تكن سوى خمارة يمارس فيها المثقفون القراءة بشكل ساخر: “أهمية وحيوية ‘مكتبة أم مديحة’ ليستا فقط كمكان أو مساحة جغرافية، بل وأيضا كإسهام مصري أصيل لصياغة مفهوم القراءة كفعل مخالف لما تعودنا عليه”. هذا الاستخدام الساخر للمكان يُبرز كيف تحولت أدوات التنوير إلى وسائل للتغييب.

تتلاعب الرواية بالزمن، حيث تغيب الحدود الزمنية التقليدية، ويتحول الزمن إلى دائرة مغلقة تعيد إنتاج نفسها. يتجلى ذلك في الأحداث التي تتكرر دون تغيير، مما يعكس حالة الجمود التي يعيشها المجتمع. يقول السارد: “المصريون يولدون وكأنهم معلقون في ساقية كبيرة وعليهم أن يتحركوا دوما… وهم يظنون أنهم يتحركون، وأنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق كل الأمنيات”. هذا التصور يُبرز كيف أن الزمن في الرواية متشظيًا، ويعيد إنتاج الأزمات نفسها.

تجسد شخصية نورا خطاب نموذجًا للمرأة المثقفة التي تسعى للتحرر من القيود الاجتماعية، لكنها تصطدم بواقع لا يرحم. تعيش نورا في صراع دائم بين رغبتها في الاستقلال، والضغوط التي يفرضها عليها المجتمع. يصفها السارد: “نورا ابنة الصمت الذي يولد ويعشش في بيوت الموظفين الصغار المحافظين الذين يراوحون بين الالتزام الديني بقدر المستطاع وإعالة الأسرة والحلم بالارتقاء الوظيفي”. هذا الوصف يُبرز الخلفية التي جاءت منها نورا، ويوضح التحديات التي واجهتها في سعيها للتحرر.

تُسلط الرواية الضوء على كيف أن المجتمع يعيش في حالة من التغييب المتعمد، حيث تُستخدم أدوات مثل الدين والمخدرات للهروب من الواقع. يتجلى ذلك في وصف السارد: “عندما كانت المراكب تأتي في سنوات الصبا. كنا نظل نجرع كميات هائلة من الكحول المحلي الرخيص إلى أن ننسى أسماءنا، ولا يعد أي منا يتذكر أين يسكن”. هذا التصور يُبرز كيف أن المجتمع يختار التغييب كوسيلة للهروب من الواقع المؤلم.

تُبرز الرواية كيف أن السلطة تُمارس هيمنتها ليس فقط من خلال القمع السياسي، بل أيضًا من خلال السيطرة على الثقافة والوعي. يتجلى ذلك في وصف السارد: “وشيدتُ برج حمام لي ولأهل مدينتنا الذين أدمنوا الصمت والضجيج وأصبحوا يعبدون القبح والدين وبرامج التوك شو وخطابات الرئيس ووعوده وابتساماته الغامضة”. هذا التصور يُبرز كيف أن السلطة تُعيد تشكيل الوعي الجمعي بما يخدم مصالحها.

تُسلط الرواية الضوء على الانقسامات التي تعصف بالمجتمع، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي. يتجلى ذلك في وصف السارد: “فاستيقظت القاهرة مرة أخرى على أخبار بانقسام حزب الشعب، وإعلان إجلال الناظر عن حزب الشعب الجديد بينما يظل يسري شرف رئيسًا لحزب “الشعب القديم”. هذا التصور يُبرز كيف أن الانقسامات تُضعف من قدرة المجتمع على التغيير.

من خلال هذه الأبعاد الثقافية والفلسفية، تُقدم رواية مراكب الغياب نقدًا عميقًا للواقع المصري والعربي، وتُسلط الضوء على الأزمات التي تعصف بالمجتمع، من تغييب الوعي، إلى هيمنة السلطة، إلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية. تُجسد الرواية صرخة في وجه الواقع، ودعوة لإعادة التفكير في كل المسارات.

……………..

* قاصة وناقدة وباحثة

اقرأ أيضاً