البهاء حسين

لن تعرف ماذا يعنى صوت ما، ما لم تعرف كيف، وماذا، يقول. اسمع مثلاً هذه الآية بصوت الشيخ محمد رفعت: ” وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء”. سوف تعرف كيف يتحول الصوت إلى غضب، والغضب إلى قبضة يد، ثم تنبسط القبضة فتتحول إلى واد فسيح أخضر. لاحظ قلبك، وأنت تسمع، في انتقاله من حال إلى حال، لتعرف أنه يمكنك أن تعرج إلى ربك، في غمضة عين، عن طريق الذبذبة. هكذا يأخدك صوته، في كل آية، من نفسك إلى نفسك، أو من نفسك إلى الكون كله منطوقاً.

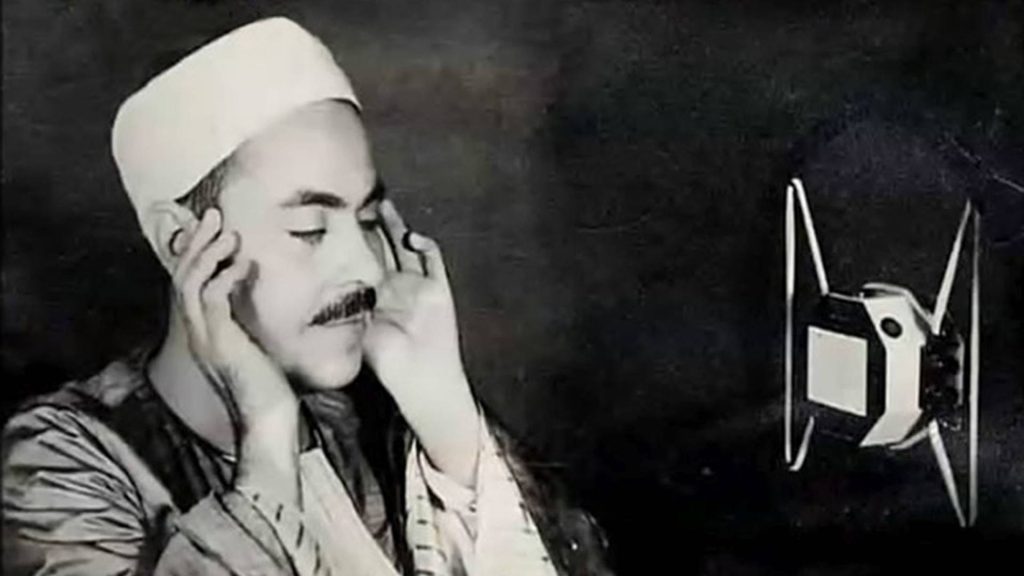

لم يكن محمد رفعت ( 1882- 1950م) منذوراً لشىء آخر سوى القرآن، كأن حنجرته قد اختزلت الشجن والزمن في حبالها. بالذبذبة وحدها ينقلك إلى مراد الله منك. هو قادر، ببضع نبرات، على أن ينقلك من الأرض إلى السماوات.

دون تكلف يأخذك الشيخ من حالة إلى نقيضها، يترك صوته يخدم المعانى ويحولها إلى تضاريس، يعلو ويهبط كأنه يرتقى بك جبالاً وهضاباً وأنت في مكانك لا تحس سوى بهدهدة الصوت النازل، مع المطر، من السماء.

إن حياته صوت، وصوته حياة. هو، بالأحرى، صوت الحياة. فقد ارتبط في وجداننا بفرحة الإفطار، ما إن يؤذن لصلاة المغرب حتى تهتز الأرض الهامدة وتربو. لقد استمد هذا الصوت ” طبيعته من جذور الأرض… من أصوات الشحاذين والمداحين والندابين والباعة الجائلين… فخرج مشحوناً بالأمل والألم، مرتعشاً بالخوف والقلق، عنيفاً عنف المعارك التي خاضها الشعب، عريضاً عرض الحياة التي يتمناها، ولذلك كتب لهذا الصوت البقاء “. (1)

لقد غير الشيخ مفهوم الصوت تماماً. كان “الصوت العظيم، قبل الإذاعة، سواء لقارىء القرآن أو المطرب، هو الصوت العالى، الجهورى، صوت الصيّيت الذى يستطيع أن يسمع آلاف الأشخاص في صيوان كبير. بهذا المقياس لم يكن لصوت الشيخ محمد رفعت الخافت الدقيق، أو لأمثاله، مكان في سوق الأصوات. فلما دخل الراديو وخضع الصوت للعمليات الإلكترونية من تنقية وتوفية وتقوية قبل تحويله إلى موجات كهربائية ممغنطة وإرساله عبر الأثير لمستقبليه، أضحى ذلك الصوت الخافت الدقيق الرقيق أجمل الأصوات وأرشق الأصوات وأكثرها بهاء ورواء وجذباً “. (2)

يحكى أن الطيار الكندى، مستر ريت، سمع الشيخ، عبر الإذاعة لمدة دقيقتين، فاهتز كيانه وطلب نسخة مترجمة من القرآن. بعدها لم يكن يفعل شيئاً سوى أن يحلق.. مرة مع البريطانيين في الصحراء الغربية، خلال الحرب العالمية الثانية، ومرات مع صوت الشيخ في فضاء الله. الصوت، بطاقته الكامنة، قادر على أن يقول صاحبه دون حاجة إلى ترجمة. للصوت ما للجمال من هيبة ونفوذ.

الشاهد أن الطيار أعلن إسلامه على يد الشيخ رفعت، أو، بالأحرى، على صوته ! قال، بعد أن أجهش بالبكاء عقب رؤيته، : ” لم أكن أعلم أنه أعمى، والآن عرفت سر الألم العظيم الذى يفيض به صوته “.

إن صوته جميل، نادراً ما تسمع صوتاً له هذه التوليفة القوية من الألم والحزن والسحر. ثم إن نبضاته تخفق بإيمان عميق، هذا الإيمان الذى يجعل الحياة تدب في الكلمات، فإذا هي كائنات حية تحزن وتفرح، تدمع وتبتسم. إن كل آية قرأها الشيخ كانت تسوقه إلى معناها مجوداً، وهو فقط ينطقها. لكن المفارقة أن يُؤتى الشيخ من حنجرته. أن يكون العطاء عين البلاء.

عصور في حصالة:

كانت آذان الشيخ هي نافذته الوحيدة على الحياة، بعد أن كف بصره، لهذا أصبحت حنجرته حصالة لأصوات الحى الذى ولد به “المغربلين بالدرب الأحمر”. يمكنك أن تسمع في صوته أصداء الباعة الجائلين وصوت طرقات النحاس. حتى عصير العرقسوس وهو يسقط من عل في الكباية. في هذا الحى ” اصطخبت بأسماع الفتى الضرير الصغير أصوات كثيرة استطاع أن يخزن منها ذخيرة ضخمة، واستطاع بعد ذلك أن يمضغها ويهضمها، وأن يستخرج منها في النهاية صوته الخالد الذى نفذ إلى أعماق الناس فأبكاهم وأشجاهم وهزهم هزاً، ولا يهز أعماق الناس كالحقيقة والصدق. ولقد كان الشيخ صادقاً في انفعاله، وكانت طبقات صوته ونغماته حقيقية ماخوذة من واقع الناس. ومن فنونهم. من أسواقهم وندواتهم وأفراحهم البسيطة وأحزانهم العنيفة ومعاركهم القاسية مع الحياة “. (1)

على أن الشيخ لم يقنع بما أمدته به حارته الصغيرة الضيقة من أصوات، بل كان للنغم الغربى حصة كبيرة في وجدانه. كانت أسطوانات باخ، موزارت، بيتهوفن، ليست، باجانينى دائماً بجواره. وجدوا عدداً ضخماً منها بعد موته. هذا التراسل مع الموسيقى السيمفونية زوّد حنجرته بالدور الذى تلعبه النغمة حين تعجز الكلمة. تؤمّن الليونة والقدرة على تلوين الصوت وتنغيمه والوصول به إلى أقصى نقطة في القاع. تؤمن التنقل بين المقامات الموسيقية، والتدرج بالصوت من القرار إلى الجواب وإلى جواب الجواب، فضلاً عن الانتقال بسلاسة بين الطبقات..إلخ. وقد درس رفعت علم القراءات والتجويد، لمدة عامين، على يد الشيخ عبدالفتاح هنيدى ونال إجازته.

كانت حنجرته، في الحقيقة، حصالة لمصر كلها. لحقب من النحيب المزمن، للمواويل وآنات عمال التراحيل، للشمس والقيود والأغلال التي كبلها بها الاستعمار الإنجليزى. حين ظهر محمد رفعت في الفضاء العام، قارئاً للسورة بمسجد ” فاضل باشا ” عام 1918م، كان استجابة لبلد يبحث عن روحه. وقد وجدت مصر ضالتها في صوته. لإذكاء النار لا بد أن تتعامل أولاً مع الروح. وقد كان هو وسيد درويش وسعد زغلول صوت الناس المغلوبة على أمرها. وليست مصادفة، فيما يذهب محمود السعدنى، أن يظهر الشيخ رفعت وسيد درويش متزامنين، لأن وعى الشعب كان قد اكتمل، وترجم هذا الوعى بثورة 1919م. كان سعد زغلول يمثل روح الشعب الصلبة القوية المصممة على السير في الطريق الذى بدأه حتى النهاية. وراح سيد درويش يلحن صيحات الشعب السياسية والاجتماعية، وراح رفعت يلحن حياة الشعب الروحية. (1)

كان على مصر، ليسمع صوتها، أن تعبر عن نفسها بطرق متعددة. وسيد درويش ورفعت كانا ” زعيمين من طراز سعد. وكما التفت طبقات الأمة وطوائفها حول سعد، وكما طربت لسيد درويش تراها، وهنا العجب، تلتف حول رفعت بطوائفها. لم يحدث قط، قبل رفعت، أن استمع أقباط مصر إلى قارىء. بل إن استماعهم إليه كان بحب وبشغف وبأعجاب شديد “. (1)

يقول الكاتب لويس جريس، في حديث لإحدى القنوات: “عندما جئت إلى القاهرة وجدت عدداً كبيراً من الأقباط يسيرون وراء الشيخ محمد رفعت في كل سرادق يرتل فيه”. ويضيف أن الشيخ أدى بتلاوته ” دوراً وطنياً مهماً جداً أكثر مما فعلته خطب الساسة أو أغانى المطربين. وقرب القبطى من المسلم أكثر مما فعلته خطب الساسة، فصوته حنون جداً يجعلك تحب من أمامك “.

كانت مصر، بكل طوائفها، مأزومة. وفى الأزمة تبحث الشعوب لنفسها عن ملاذ يردّ عليها ثقتها بنفسها. يرد الروح. وقد وجدت مصر الملاذ في حنجرة الشيخ. كان صوته هو الوسيلة التي تجسد آلامها. كأن مصر تتضرع من خلاله. وسط الاحتلال الإنجليزى واستنزافه لمصر، الواقعة كلية تحت سيطرته، مع ملك فاسد، واشتعال الحركة الوطنية، وسط الجوع والمرض والفقر والأحزاب المتناحرة على السلطة، ونكبة فلسطين. وسط هذه الظلمة كانت مصر تستمع لصوت الشيخ بلهفة كأنها تستنجد بضوئه.

إلى ذلك كان لدى الشيخ رصيد من أحزان قديمة يغذى حنجرته بالألم. فقد فقد بصره وهو في الثانية من عمره، بسبب الحسد، بعد أن رأت إحدى السيدات بريق عينيه وقالت لوالدته إنه يحمل عين الملوك. أكدت لى حفيدته، السيدة هناء حسين، هذه الواقعة، وأضافت أنه أصيب بعدها برمد وتلقى علاجاً خاطئاً أودى ببصره. ولما بلغ التاسعة توفى والده، محمود رفعت، مأمور قسم الجمالية، وكان عليه أن يعيل أسرته.. أمه وخالته وأخته وأخاه محرم، بصوته، دون أي ظهير. في هذه الظروف لم يلتحق بالأزهر لاستكمال دراسته، كما كان يحلم، بل راح يجدّ لإطعام هذه الأفواه بإحياء الليالى في القاهرة والأقاليم، وبدأت الشهرة والمحبة تتراكم في حصالته، حتى إن النحاس باشا والملك فاروق كانوا من مريديه. باختصار أصبح الشيخ صوت العصر، بعد أن اعتصرت حنجرته كل العصور.

قبل ذلك كله كانت حنجرة الشيخ حصالة لموسيقى القرآن وشجنه وحزنه، فقد بدأ حفظه من سن الخامسة، وأتمه قبل العاشرة على يد الشيخ محمد حميدة في كتاب “بشتاك “، ما أكسب صوته نداوة مبكرة. كان الفتى الضرير على موعد مع موسيقى من نوع مختلف، وحزن من نوع مختلف وهو يطالع مصائر الناس.. حظ المنكر منهم وحظ المصدق. إن مشهداً واحداً من مشاهد القيامة: ” يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد ” كفيل لأن يوجل منه الحجر، فضلاً عن قلب وجل أصلاً. ولهذا كان الشيخ يقرأ القرآن وعيناه تفيض من الدمع. كثيراً ما شاهد معاصروه الدموع تسيل على خدوده وتضيىء وهو يسرح قلبه في الأيات. يقول محمد عبدالوهاب، وقد لازمه كظله، ” كنت أشعر انه يخاطب الله فعلاً. لم تكن تلاوته مجرد قراءة. كنت أشعر أنه بين يدى الله قبل أن يقرأ الآية، فالإيمان مختلط بصوته وصوته مختلط بالإيمان “.

إن حظه الحقيقى كان في قلبه. القلب ماعون والصوت، في النهاية، مجرد مغرفة. ولهذا جاء صوته زاهداً في الزخرف، زهد صاحبه في الدنيا، لأنه يعرف أن ” متاع الدنيا قليل “.

يوسّع قبره :

أقام الشيخ خارج الدنيا وأقامت هي خارج قلبه. كأنه ليس من أبنائها. عاملها على أنها بروفة لقراءة القرآن. تزوج، من الحاجة زينب وأنجب منها 4 أبناء، لكنّ شيئاً لم يأخذه من القرآن. كأنه مكلف بكتاب الله يرتله. هو الدافع العميق الذى يحركه، مع ذلك ما أكثر ما كان يتحسس صوته كلما جاءته فرصة لترتيله عبر مخترعات لا عهد له بها، كالصندوق الخشبى العجيب أو الراديو. حتى إنه حين عرض عليه مدير الإذاعة المصرية أن يفتتح بثها في 31 مايو 1934م، بأجر ثلاثة جنيهات، لم يقبل إلا بعد أن استفتى شيخ الأزهر محمد الأحمدى الظواهرى عن جواز إذاعة القرآن !

وحين طلبت منه هيئة الإذاعة البريطانية، الـ بى بى سى، تسجيلاً رفض، لأسباب منها اعتقاده بأن إذاعة القرآن من إذاعة أجنبية حرام! ولما أفتاه شيخ الأزهر مصطفى المراغى بجواز ذلك، سجل لهم سورة ” مريم “. رغم أن صوته” بعث على الفور في دنيا الإذاعة سحراً وهيبة ووقاراً تماوجت الأجواء بترتيله العذب، وتقاطرت رسائل التجاوب لا من دنيا العرب بل من العالم الإسلامي… في كثرة مذهلة. ولم يكن مستمعوه من المسلمين فحسب، بل كان الكل مسلمين وغير مسلمين يلتفون حول الراديو خاشعين لسماع ترتيله “. (2)

كان الشيخ يخاف أن ينزلق بالقرآن إلى التجارة، فحرّم على نفسه ما هو حلّ له. والحكايات عن رفضه المتكرر للعروض التي انهالت عليه تدلك على رجل كان ولاؤه كله للقب الذى يحمله ” قارىء القرآن “. ولا بد لقارىء القرآن أن توافق سريرته علانيته، وعمله علمه. لا بد أن يترفع، لأنه يحمل في جوفه كلام الله. وقد تبتسم الآن وأنت تقرأ أنه رفض طلباً للمهراجا الهندى عثمان حيدر آباد، أغنى أغنياء العالم، بأن يحضر إلى الهند، مع حاشيته، بأجر 100ج يومياً مع التكفل بنفقات الرحلة والإقامة ! والحقيقة أن هذا الرفض هو الشىء الوحيد الذى يشفيه من إخلاصه. بمعنى.. أن الشيخ طلب الله بالقرآن وقد وجده، وهو يخشى، إن قبل مثل هذه العروض، أن يفقد ما وجد. الإخلاص بعيد المنال، كما يقال، ولا يدرك إلا بطول الطلب، أو بطول الرفض. إنه يرفض، ليتأكد من أنه ما زال مخلصاً.

إن إحياء ليالى الفقراء بالقرآن، مجاناً، رغم حاجته الشديدة للنقود، هو ما يجعله متصالحاً مع إخلاصه. ولا يعنى هذا أنه كان يقرأ مجاناً على طول الخط، بل يعنى أنه يرفض أن تكون النقود هي الوجهة.

حكت لى حفيدته، بصوت غلبه البكاء، أن الشيخ، وكان قد أغلق باب بيته وآوى إلى فراشه، لكنه بعد نصف ساعة تأبط ذراع ابنه وخرج يدب في الليل كأن شيئاً يسوقه إلى سرادق أقيم منذ قليل. وكانت مفاجأة لابن المتوفاة، لأن الشيخ عاتبه: لماذا لم تأت بالشيخ محمد رفعت، ليقرأ على روح والدتك، تنفيذاً لوصيتها ؟ غير أن الابن اعتذر بضيق ذات اليد، قال له، ولم يكن يعرف هيئته: كيف نأتى بالشيخ رفعت بجلالة قدره وليس معنا نقود. فعرّفه الشيخ بنفسه وطلب منه الاستئذان من القارىء، وراح يقرأ مجاناً على روح لم يعرفها. هو خاطر هتف بالشيخ على حين غرة، وألهمه العنوان. لا تستخفوا بما يمكن أن تفعله الخواطر. أحياناً تتنكر فيها الكرامات.

إن رفعت هو ابن الناس الذين أحبوه، وأرخوا لحياتهم بصوته. أغلب تسجيلات الشيخ وصلت إلينا لأن مريديه تكفلوا بهذه المهمة، دون أن يكون لهم صلة به. حتى إن أحدهم، زكريا باشا مهران، استقدم من ألمانيا جرامافون ووثق به هذا الصوت.

والحق.. لو لم يكن رفعت هو هذا الصوت، الذى نسمعه فنذهل عن أنفسنا، وهو هذا الشيخ، الذى نقرأ أخباره مبتسمين من ” حنبليته”. لما كان أهلاً لعطاء الله وبلائه. لقد أصيب الشيخ، في عام 1943م بـ ” فواق ” في حنجرته أو” زغطة ” كانت تقطع عليه تلاوته. ولما تم تشخيص المرض على أنه ورم خبيث يجب استصاله، تداعت مصر كلها وجمعت، في اكتتاب عام، 50 ألف جنيه لعلاجه بالخارج، غير أنه رفض، طالباً إرجاع النقود إلى أصحابها، وقال مقولته الخالدة ” قارىء القرآن لا يهان “.

اعتزل الرجل القراءة في المحافل العامة، لكن بقيت لصوته مهمة أخيرة راح يحتشد لها الشيخ فكان يذهب إلى قبره، اشتراه له أحد المعجبين به، بجوار مسجد السيدة نفيسة، ويقرأ القرآن مقدماً على روحه. أراد الشيخ أن يمنح قبره مجالاً أكثر اتساعاً، لأنه دار العودة.

إن الإيمان امتحان، وقد كانت حياة الرجل امتحاناً متصلاً منذ البداية إلى النهاية. كانت حنجرته هي جواز مروره إلى دنيا الخلود وجواز مرورنا إلى النغم السماوى، وحين أصيب في منطقة نفوذه، أو نقطة قوته، توقف عن القراءة واعتزل. حمد الله على قضائه يقيناً بحكمته. لقد أعطى عمره للقرآن، وفاز منه بالربيع.

_____________

- ” ألحان السماء ” محمود السعدنى، كتاب اليوم، يناير 1996، القاهرة، ص15، 16، 17

- الإذاعة المصرية في نصف قرن، محمد فتحى، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، 1984م، ص 127+128