بسمة الشوالي

عادِ إلّي يْعَجِّزْ في بْلادَهْ غِيرْ إلّي يْعجِّزْ ضِيفْ/ الأبنودي

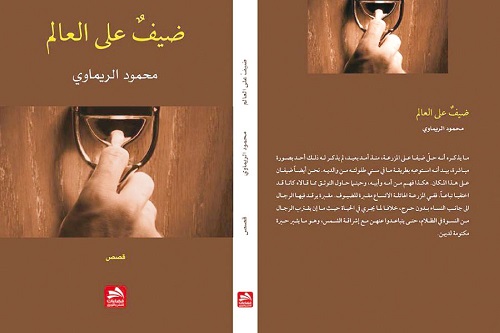

تمنح قصّة ” ضيف على العالم” عنوانها لكامل المجموعة الصادرة في 2017 عن “فضاءات” للنّشر والتوزيع، والمؤلّفة من ثمان وعشرين قصّة، وتقع منها في المرتبة السادسة والعشرين، تليها قصّتا روابط عائليّة و” النائمون الجميلون”. وهي إلى ذلك القصّة الطويلة الثانية مقارنة بالبقية التي تقتطع من النفس السرديّ للكاتب عشر صفحات.

التموقع الترتيبيّ المتأخّر للقصّة وثنائيّة الروّاة: راوٍ أوّل ينسحب سريعا لصالح الشّخصية الرئيسية التي تستلم فعل القصّ غيابيّا أيّ بعد وفاتها من خلال “قراءتها” للدفتر الذي تركته من بعدها، وكذا كثرة التفاصيل والمعلومات الشّخصيّة الحافّة ببطل القصّة إسماعيل الشيخ إبراهيم وآرائه ومواقفه من كلّ ما يتعلّق بمسألة الضيّافة في العالم، ليس مجانيّا فإسماعيل يمثّل النموذج الأقرب إلى الذات الكاتبة من جهة ٍ( فهو أديب، صديق للجميع حتى لأصغر الكائنات في المزرعة/العالم، يكسب رزقه من مهنة الكتابة/ الخطاطة، يستقوي على الوحدة بالقراءة، يحبّ العزلة قدر الإمكان، خصيم للعنف، لكنّه يحمل في وجهه القلم لا السّلاح أو السيف، ويمدّ نحو النّاس الخطوط كما يمدّ لهم خيوط التواصل أمام أعينهم.) وهو من جهةٍ ثانية نموذج يُحتذى لما يجب أن يكون عليه كلّ ضيف أينما حلّ بدءا من رمزيّة اسمه المركّب من اسميْ نبيّين أحدهما أبو الأنبياء والآخر أبو العرب (إسماعيل)، فهو على معنى ما “سليل الأنبياء”، ( ونذكّر أنّ الكاتب انحدر أصله من أرض الأنبياء/ فلسطين) ومثلهم يترك من بعهده “كتابا” عُثر عليه بعد موته (توفّي في مارس 2016) بين متاعه القليل، وفيه ضبط كلّ القواعد الأخلاقيّة ومدوّنة السّلوك الواجب اتباعها من قبل كلّ من ينزل ضيفا على “دار” ما، وكلّنا في الواقع ضيوف على الله في هذا العالم، وعلى الحكّام في أوطاننا التي قد يحوّلونها في مرحلة ما من طغيانهم السياسي إلى مجرّد دار للضيافة المؤقّتة المشروطة بالخضوع تهدّد ضيوفها الخارجين عن “بيت الطاعة” بفقدان حقّ الإقامة المستقرّة الآمنة فيصير البعض أسيرا ” يبكي عليه منبر وسرير” ويتعرّض العض الأخر إلى النّفي والتهجير” حاملا أناه المتأّلمة عبر العالم. فضلا عن ذلك، حدّد إسماعيل في هذا “الكتاب” أشكال الخروقات الجسيمة لميثاق الضيافة وما ينتج عنها من فساد يطال الأفراد والمجتمعات والعالم برمّته، لذا كانت هذه القصّة في مجملها كما الشّجرة الأمّ الفارعة لكنّها لا تخفي عن المتنزّه/ القارئ “غابة السّرد” بقدر ما تدلّه على قواعد السّير الآمنة في مسالك الغابة سردا كانت أو واقعا، وتحدّد له ما به تتحقّق له الإقامة الممكنة سواء في ضيافة منازل القصّة المتعدّدة في هذه المجموعة أو في المضايف المختلفة عبر العالم الذي شبّهه إسماعيل “بالمزرعة هائلة الشّساعة” يفتحها “المضيّف الكبير” الذي هو الله لضيفه الإنسان.

من اللاّفت في هذه المجموعة أنّها قصص نهاريّة بامتياز، فأحداثها تتحرّك تحت ضوء الشّمس، وفي أوقات مختلفة من النهار، مع استثناءات قليلة جدّا كما في قصّة “حافة السرير”، إلى ذلك تمتاز بكثرة أماكن العبور أو منازل الضيافة الصغرى حيث الإقامة الوقتيّة المقنّنة بمدوّنة سلوك اتفاقيّة تحتّم على الضّيف أيّا كان “أن يتخلّق بأخلاق ضيف عابر”، ” فلا آخذ أكثر من حاجتي، وأبقي على الرقعة من حولي نظيفة، وأخفض من صوتي ومن نظري، وأصادق من يصطفيه قلبي حتى لو كان زهرة بريّة فقيرة العبير أو خنفسة سارحة أو صخرة واجمة” (القصّة نفسها) وأماكن العبور هذه هي: مظلّة صغيرة تستضيف تحتها سيّدة عابرة رجلا يريد أن يعبر الشارع تحت المطر الكثيف، المطارات، القطار(من الدار البيضاء إلى طنجة بالمغرب)، مدينة ببلد أجنبيّ ( بورغاس البلغارية مثلا)، شارع ” بقلب روما”، أحد الفنادق، مقهى، مطعم.. الحياة نفسها تُعرّف بأنّها دار ضيافة والسكن فيها وقتيّ ومشروط بحسن السيرة والسلوك مع الله ومع الناس مهما طال أمدها: ” نحن أيضا ضيفان على هذا العالم، هكذا فاتحته أمّه” يقول الراوي متحدّثا عن إسماعيل الشيخ ابراهيم.

المكان الوحيد الذي يمثّل “وطنا حقيقيّا” يسكن فيه الإنسان آمنا دون ذلك الشعور المزعج بالغربة، ولا تلك الترسانة الثقيلة من شروط الإقامة المجحفة أحيانا بحق الضّيف الأجنبيّ، ومن ضرورة التعبير المستمرّ عن الامتنان والسرور والشكّر للمضيِّف، هي المقبرة “حيث يرقد الرّجال إلى جانب النساء دون حرج خلافا لما يجري في الحياة”، أو قد يسكن الراحل الشابّ جميلا مطمئنّا وطببيا فلسطينيا مهاجرا على الدوام، داخل إطار لصورة معلّقة على الجدار، يعد أهله بالعودة إليهم في اليوم الموالي، ولا يأتي ذلك اليوم أبدا.

أمّا الشّخصيّات فقد كان أكثرهم تنويعات شكليّة إن شئنا عن ذات واحدة هي شخصيّة إسماعيل، ومعه يشكّلون جميعا صورة تقريبيّة عن الكاتب نفسه الذي كثيرا ما كان يلتحم بالراوي ويحمله على التكلّم المباشر بصوته لتغدو بعض القصص سِيرا ذاتيّة له مرويّة بضمير الغائب “هو”.

هذه الشّخصيات هم على غرار إسماعيل رجال وحيدون، لا نعرف أسماءهم، يتنقّلون منفردين “كواحد من النّاس، من الأنام، من العوامّ”، ويحترمون كثيرا آداب الضّيافة، ويؤمن كلّ فرد منهم أنّه “ضيف عابر لا حول له سوى امتلاكه لذات بنفسه واستقوائه بوحدته”، ولعلّهم جميعا مثله قد قرّروا ألاّ يتزوّجوا “حتى لا يضيفوا إلى المزرعة المزيد من الضيوف”. كما يبدو جليّا، وإن لم يتمّ التصريح بذلك، أنّ كلاّ منهم “يتّكل على شخصه في كلّ شيء”، ويؤمن مثل إسماعيل أنّ عليه “أن يجتهد ويكسب علما ويجيد حرفة ويعرف كيف يلتقط رزقه”، ولا مجال للاتكال على المُضّيف”.

إنّهم غالبا “رجل مسفار”، مثقّف على صلة محبّة بالأدب، يحمل بعضهم كتابا أدبيّا أو يشير إليه وإلى كاتبه، كهل عربيّ يتّخذ صفة “الزّائر المشرقيّ”، لكن ” لا يروقه أن يُنعت بسائح، فهو محض عابر” ( ق “آنّا كرنينا”)، لذلك لا يفارقه إحساس المضاف إلى مكان ليس هو مكانه الأصليّ والمجرور بالتالي بجملة من الشروط وقواعد السلوك السليم، فهو بالضرورة محمول على التهذيب :” فالضيّف خليق بأن يكون على أدب” كن أديب يا غريب”، والضيّف غريب مهما طال أمد ضيافته” ( ص 159)، ولمّا دعت حفيدة “آنا كارنينا” الزائر الأجنبيّ إلى مشاركتها الطاولة حيث المقعد الشاغر الوحيد بالمقهى (بمدينة بورغاس)” تقدّم بشيء من الارتباك نحو المقعد البلاستيكيّ الرماديّ وهو يومئ بتحيّة مشفوعة بابتسامة مقتضبة للسيّدة” ( ص 107)، وليست الابتسامة فقط هي المقتضبة في العلاقات العابرة التي يعقدها الزائر المشرقي مع أشخاص من البلد المُضيّف، فالأحاديث وردود الأفعال والأقوال، والمواقف الشخصيّة ممّا يستجدّ من حوله كلّها تتّسم بالاقتضاب والدّقة والحذر. وهذه تقنية في القصّة تضيء أكثر منطقة الشعور بالغربة الذي يلازم الضّيف أينما حلّ من جهة وتتيح، من جهة اخرى، للقارئ أن يتعرّف بشكل مباشر على الآخر المختلف المقيم في زاوية مغايرة من العالم، وعلى بعض عاداته كسكب “إبريق من الشّاي على قبر المرحوم حتى لا يُحرم ممّا يحبّ” ( ق “إبريق شاي للمرحوم”)، وأنّ يتعلّم بالتالي، من تجربة الضيف جليسِ “آنّا كارنينا” ” كبح سوء الظنّ في نفسه، سوء الظنّ، والتّسرّع في الحكم على الآخرين”، بمعنى ما أن يصبح الضّيف مُضيِّفا بدوره للآخر في نفسه، يتلقّى منه ويعطيه من ذاته في آن، منفتحا عليه ومعه على كلّ ممكنات التواصل والتّشارك ضمن إطار ” ثقافة الضيافة” التي تقطع مع منطق التملّك والاستعلاء من قبل المُضيِّف، وباعتبارها ” السلوك المضادّ للانتقام”، من قبل الضيّف: “إنّ القيمة التي تمثّلها إمكانيّة الانفتاح على الآخر بالنسبة لجوهر البيت لا تقلّ عن تلك التي تمثّلها الأبواب والنوافذ الموصدة ” ( أورده رشيد بوطيّب عن ليفيناس).

لكن لمَ يصرّ الشيخ إسماعيل إبراهيم في قصّة “ضيف على العالم” وكذا بقيّة الشّخصيّات التي سبق تقديمها، على صفة ” الغريب” الملازمة للضّيف ( حتى وهو أديب على معنييْ التأدّب والأدب في آن)، أينما حلّ، سواء على العالم أو على آخرَ ما؟ هل يتعلّق الأمر بصعوبة تأقلم الضّيف مع محيطه الجديد وعجزه عن التواصل في يسر وأريحيّة مع الآخر؟ أم في المضيّف الذي ما يزال حتى اليوم ( إسماعيل توفّي سنة 2016) ينغلق على نفسه موصدا إزاء الأجنبيّ أبوابه ونوافذه خوفا، أو توجّسا، أو رفضا تامّا لوجوده في بلده في أحيان كثيرة في عودة رهيبة لفوبيا الآخر: الغريب/ الأجنبي؟

أوّل أسباب الغربة بحسب ما يبوح به إسماعيل في الدفتر الذي تركه مكتوبا بخطّ يده هي أوّلا القدوم إلى العالم على نحو قدريّ لا خيار له فيه ليعيش يتيما وحيدا تؤويه “غرفة منخفضة السّقف ملتصقة ببيت في أقصى المدينة الجنوبيّ ومضافة إليه”: يقول: “أتراسل صامتا مع المضيّف الكبير وإلاّ من أتى بي إلى هنا؟ لم آت بمفردي من مكان معلوم، وإن كنت سأغادر المزرعة ذات يوم قريب بمفردي”، لكن بعد أن تنال السّآمة والملالة من حشاشة كبده في متأخّر الأيام ( ص 162) وهي مغادرة غير اختياريّة كذلك، فهذا الشيّخ الحكيم ولئن استطاع أن يقدّر سنة عودته إلى ملكوت الرحمان فإنّه ترك تاريخ ذلك منقوصا من يومه المحدّد: يوم…/3/2016″، لكأنّا نسمع رجع صدى حيرة “إليا أبو ماضي” الوجوديّة: “جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت/ ولقد أبصرت قدامي طريقا مشيت”.

ثاني الأسباب ذاتيّ إذ تنشأ الغربة كمكوّن أساسيّ في بنية الشخصيّة التي تعرف منذ نعومة أظافرها أسباب غربتها في وطنها وخارجه: الخوف من الآخر المهيمن، الأقوى، والممتلك لكلّ أسباب استعباد الـ”غريب” جسديّا واجتماعيا واقتصاديا، فـ ” النادلة الأندونيسيّة (المهاجرة ببلد عربي مشرقيّ من أجل العمل) تخاف الغراب رغم أنّه لا يؤذيها، تخاف من كبريائه واعتداده (..) تخاف انغلاقه على ذاته وعدم اكتراثه بوجود الآخرين”، بينما يحافظ السوري المهاجر من حمص ” التي هدّمتها غربان معدنيّة نفّاثة وأرواح سوداء” على “صداقته” مع الغربان الحقيقيّة، ” فأبناء المدينة لا يتطيّرون من شيء سوى العبوديّة” يقول لها.( ق “حسن ما سوف نفعله”).

وثالثها موضوعيّ يتعلّق بالظّروف المجتمعة التي رسّخت الشعور بالغربة في نفس إسماعيل حتى وهو في غرفته التي بمسقط رأسه من المزرعة التي قضى بها نيفا وسبعين من العمر سالما مسالما محترما من قبل الجميع. يجرّ” إسماعيل تاريخا عريقا من الهجرة، فهو ابن الجارية المصريّة هاجر التي تسببت ربة البيت “سارةّ” في “تغريبها” بسبب الغيرة، فهجره أبوه النبيّ إبراهيم وهو رضيع صحبة أمّه في أرض غير ذات زرع، ليكون بعدئذ أبا للعرب الذين ابتلوا بقرون متتالية من الاحتلال والتهجير. ومن لم يُهجّر قسرا بسبب الحرب الدائرة ببلده أو لأسباب سياسيّة مختلفة، هاجر بنفسه في قوارب الموت السريّة بغرض النزول عند ضفة البحر الثانية ضيفا غير مرغوب به حتى من قبل وصوله، وغالبا ما يستبق بطنُ الحوت استضافته الجميعَ. الكاتب نفسه فلسطينيّ هُجّرت عائلته بسبب الاحتلال الإسرائيليّ لفلسطين سنة مولده: 1948م. في قصّة ” سمفونيّة في قلب روما” يقول الراوي، الذي التحم بالكاتب هاهنا، وردّا على السائح التايوانيّ الذي قال له “بنبرة مشفوعة بمواساة إنّ انفجار العنف لا يتوقّف عندكم” : “الزائر المنفرد لم يتمكّن من الإيضاح له في هنيهات الدّردشة بأنّه خصيم للعنف منذ تمّ اقتلاعه من يافا بأنياب حديديّة، وكما اقتُلعت أشجار زيتون روميّة بالطريقة نفسها”، مُرجعا بذلك العنف إلى مصدره الأصليّ الذي هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ومدافعا بالتالي عن كلّ العرب المسلمين المهاجرين.

نبيل أيضا فلسطينيّ آخر مهاجر يعمل جرّاحا في رومانيا، يعالج المرضى بحبّ وتفان بينما هو جريح حرب لا يُشفى، “يصفه بعضهم بمسلم من بلد المسيح”، وعندما يقرّر العودة إلى وطنه تصدمه شاحنة عمياء عماء الاحتلال فتقصف عمره. ( ق “جريح يعالج مرضى”). وما هذه الشّخصيّة إلاّ نموذج آخر لكلّ الفلسطينيّين المهجّرين، ضيوف غرباء مهما حاولوا التملّص من ذلك الشعور.” أن تبقى طيلة حياتك ضيفا فذلك يبعث على الامتنان ثمّ الدّهشة فالضّيق”، يقول إسماعيل. لكنّنا في زمن تزاحم فيه المهجّرون العرب على نحو قسريّ على أبواب البلدان المضيّفة في بقاع مختلفة من العالم، مضايف مغلقة في وجوههم وأخرى نصف مفتوحة وأخرى مفتوحة للمقايضة بمآسيهم من أجل تعزيز السيطرة السياسية والاقتصادية على منطقة الشّرق الأوسط: السّوريون والليبيون واليمنيون ومن قبل العراقيين.. كما لو كانوا هم “العابرون في كلام عابر” وليس محتلّوا أوطانهم، أو حكّامهم الذين استقووا عليهم بالقوى الأجنبيّة، وكذا جيرانهم الذي فتحوا عليهم الحدود لدخول مافيات الحرب وتجّار الأسلحة والممنوعات والإرهابيين على اختلاف مشاربهم الأيديولوجية تنفيذا لسياسات قديمة متجدّدة متعلّقة بإعادة ترتيب “البيت المشرقيّ” ورسم خارطته الجديدة وتغيير شروط إقامة “أهل البيت” الأصليين في “بيوتهم”.. أو هم “التوحيديّون الجدد ” (نسبة إلى أبي حيّان التوحيدي): “أين أنت من غريب قد طالت غربته في وطنه !؟”.

سقط جدار برلين الذي كان يفصل بين شطري ألمانيا الشرقيّ والغربيّ ويجعل سكّان البيت الواحد غرباء عن بعضهم البعض، وأفاض الفلاسفة والمفكرون والأدباء في تطارح مسألة الضيافة وأخلاقها وشروطها وكلّ إمكانات الصّداقة الناجعة بين الهويات المختلفة خارج منطق الهيمنة والتملّك والتعالي. لكنّ الجدران مذّاك لم تفتأ ترتفع وبأشكال عدّة: جدار العزلة الذّاتيّة يفصل المرء عن محيطه الواقعيّ والذي تؤّمن العولمة، جدار الفصل العنصريّ في القدس، الجدران الشائكة في وجه المُهجّرين من سوريا ووغيرها من البؤر المتوتّرة، وليس آخرها الجدار الحدودي الذي يريد ترامب بناءه بين بلاده والمكسيك. هناك رفض معلن وشاهق لهؤلاء الضيوف غير المرغوب بهم حتى من قبل دخولهم، من ناحية البلدان المستضيفة ومواطنيهم، مقابل عنف يخرج عن طوره ونزعات انتقاميّة نائمة تستفيق بنسق سريع فظيع من سباتها الإيديولوجيّ المتشدّد لتتحوّل إلى حوادث عنف خطيرة وأحداث إرهابيّة مرعبة اخترقت حتى أعتى الأنظمة الأمنية العالمية دقّة وحرفيّة.

إنّ العالم الذي جعلت منه العولمة قرية صغيرة قد تحوّل إلى حجور مظلمة للجرذان الفتّاكة والأفاعي الخطيرة التي أخلّت بالدورة الحياتية السليمة للعالم وأفسدت إمكانات العيش المشترك بين ضيوف الله من البشر تحت سمائه الواحدة وفي مزرعته الشاسعة التي هي العالم. لكنّ ذلك لم يصبح بعد مستحيلا، إذ يكفي بحسب الشيخ إسماعيل إبراهيم أن يحترم كلّ فرد ذاته والآخرين، بل وكلّ الكائنات الحيّة التي تقاسمه العيش على الأرض، وأن يلتزم بقواعد الضّيافة وقوانينها وآدابها حتى ” يتحوّل ( الإنسان)إلى نبع، إلى فسقيّة من الحجر يهطل فيها الكون مثل مطر دافئ” ( كونديرا) وحتى يغدوَ الحلم بأن يكون العالم يوما ما “مظلّة صغيرة تجمعنا” ممكنا.