شذى يحيى

“ثم تفضل عظمته فأثنى في سياق حديثه على الفلاح المصري، وقال إنه يعرف المزارعين المصريين حق المعرفة ويحبهم! ووصفهم بأنهم لا يوجد أقرب منهم إلى التقدم أو أكثر منهم دعة ودماثة أخلاق ولين عريكة وأوفر اجتهادا وهمة ونشاطا، ولكن تعوزهم اليد التي تقودهم في السبيل السوي”. هذا جزء من حوار أجراه السلطان حسين كامل مع مراسل جريدة التايمز اللندنية ونشر في 23 ديسمبر 1914 كما أبدى أمله في أنه “إذا حدث أن هددت مصر مرة أخرى فيكون الشعب المصري قد بلغ من التقدم الأدبي والمادي شأوا يحمله على المبادرة إلى الدفاع عن بلاد مع جنود الإمبراطورية البريطانية جنبا إلى جنب وعن طيب خاطر”.

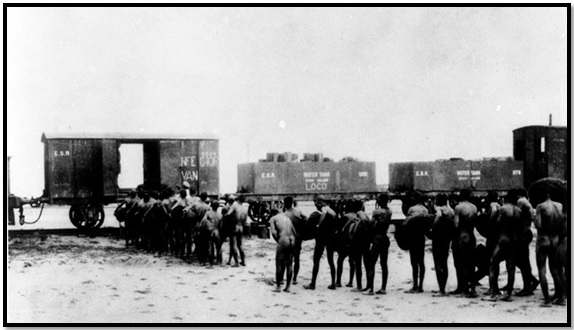

لم تنتظر بريطانيا طيبة الخاطر، ولم يكن السلطان حسين صادقا لا في رأيه في الفلاح المصري، ولا في نيته هو والمحتل تجاهه، فقد ساقت السلطة الفلاحين من أراضيهم وأسلمتهم ليد قادتهم إلى هلاكهم، صانعة أمجادها على جماجمهم، وليكونوا وقودا لتقدمها، مكرسة تخلفهم وفقرهم ومستغلة لدماثتهم ولينهم واجتهادهم ونشاطهم وهمتهم لأغراضها الإمبريالية. هذا هو ملخص الحكاية، حكاية منسية أبطالها بشر كل ما تبقى منهم بضع أوراق ضمها التقرير النهائي لما عرف بالحملة الاستطلاعية المصرية الذي قدم للبرلمان البريطاني بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 1919، إضافة إلى قليل من قصاصات الصحف وسطور الكتب والحوليات وبضع صور فوتوغرافية لرجال يظهرون أحيانا في ثياب عمل مهندمة يرتدون أحذية سميكة لحماية أقدامهم وقبعات لحماية رؤوسهم من الشمس، وفي أحيان أخرى مرتدين أسمالا بالية حفاة حاسري الرؤوس، غارقين في الوحل دائما ما يكونون مبتسمين، يعملون بهمة أحيانا وفي أحيان أخرى تظهرهم الصور وهم يصفقون أو يغنون، يحدقون بثبات للعدسة ولكن في كل أحوالهم تبدو في عيونهم المعاناة والحزن الدفين، وخنادق امتلأت بجثث من ماتوا منهم على طول الطريق من السويس إلى القدس عبر شبه جزيرة سيناء موازية للطرق التي عبدوها والسكة الحديدية التي بنوها فمن هم؟

صورة نادرة وواضحة للعمال أثناء فترة راحة وشرب الماء (فلسطين الحرب العظمى – الأرشيف العسكري الأسترالي)

هؤلاء المجهولون الذين لم تذكر لنا الكتب ولا الصور اسم أي منهم. هم أنفار ما عرف باسم “فرقة العمال المصرية”، هم الشرارة التي فجرت ثورة 1919، هم من طالب الوفد المصري في مؤتمر فرساي باعتبار تضحياتهم مسوغا لرفع الحماية عن مصر، لأن جهودهم هي التي مكنت الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس من الانتصار، هم من سيقوا قصرا من قراهم إلى بلاد غريبة ومن تغنى الثوار بالأغنية التي كتبها يونس القاضي وغناها سيد درويش على لسانهم وأصبحت شعار الثورة على الاحتلال:

يا عزيز عيني

وأنا بدي أروح بلدي

بلدي يا بلدي

والسلطة خدت ولدي

لحكايتهم وجهان لم يرو العمال أيا منهما: الوجه الأول أن هؤلاء العمال كانوا متطوعين يعملون في ظروف مواتية ومناسبة، ويحصلون على أجور كافية ومناسبة. والثانية أنهم كانوا مجبرين على العمل قصرا، وأنهم حملوا من أراضيهم وأجبروا على أشق الأعمال جبرا، وفقد أغلبهم حياته على جبهات القتال المختلفة، يقول أحمد شفيق باشا في حولياته لعام 1915: “ثم أخذت السلطة في جمع العمال والمتطوعين من البلاد بطريق الإجبار لإرسالهم تارة إلى.. جزيرة سيناء وأخرى إلى.. جزيرة جاليبولي على ضفة الدردنيل نقول بطريقة الإجبار لأننا نعلم أن أكثر المتطوعين كان يساق سوقا إلى التجنيد بضغط العمد والحكام إرضاء للسلطة العسكرية التي باتت كل إدارة حكومية مسخرة لتلبية طلباتها المثقلة لكاهل البلاد والعباد وإنا لنروي حادثة واقعية وأخرى فكاهية عن هؤلاء المتطوعين التعساء، أما الواقعية فهي أن قطارا كان يقل جماعة من المتطوعين المحروسين بالجند شاهري أسلحتهم قاصدا القنطرة فما إن ابتعد عن مدينة الزقازيق بضعة كيلومترات حتى ألقى واحد منهم بنفسه من القطار أثناء سيره تخلصا التطوع الذي لم يكن بالطبع بناء على رغبته فمات المسكين لساعته، وأما الفكاهية فيما يروي من أن بعضهم رأى جندا يسوقون شبانا يرسفون في أغلال فسأل أحدهم الجند عن أمرهم فقال هؤلاء متطوعون”.

قدر أحمد شفيق باشا عدد المتطوعين والعمال الذين أخذوا من مصر في نهاية الحرب لمساعدة الحلفاء في مختلف ميادين القتال بنيف ومليون نسمة أرسل فوج منهم لفرنسا وآخر لتركيا وعدد كبير للجبهات في العراق وفلسطين، وللأمانة فإن بعض الذاهبين من العمال المهرة والموظفين والجند لم يكونوا مجبرين على الذهاب القسري، لكن الأكيد أن أفواج العمال كانوا كذلك، لم تدخل مصر الحرب رسميا إلا عام 1916 بعد اندحار الحلفاء في الدردنيل، لكن فوج العمال كان موجودا على الجبهات قبل هذا التاريخ ومعه وحدات الجيش المصري العامل وبالتحديد منذ هجوم الأتراك على القناة في يناير 1915، وكانت الرواية الرسمية أن هؤلاء جميعا متطوعون برضاهم للحرب مع القوات البريطانية دفاعا عن مصر وأن القوات المشاركة مكونة من رديف الجيش المصري (الاحتياطي) والجنود في أوقات فراغهم، وربما كان هذا الموقف الحكومي هو ما دفع جريدة الأهرام أن تنشر في عدد الصادر 12 أبريل 1917 خبرا عن وصول مجموعة من العمال المصريين إلى فرنسا وجاء نص الخبر:

“نزلت في فرنسا حديثا فرقة من قسم الأشغال المصري قادمة إليها من مصر للاشتغال بأعمال مختلفة فيها بأجور طيبة وقد وصفها كاتب ممن حضروا حفلة استقبالها في فرنسا فقال جاءتنا فرقة من العمال المصريين للعمل معنا هنا في أعمال مختلفة مؤلفة من رجال ممتلئين صحة وقوة ونشاطا وقد قوبلت مقابلة حافلة عند نزولها إلى البر وأعجبنا جميعا من حسن هندامها ونظامها ودلتنا هيأتها بلباس الخاكي على أنها فرقة جد وعمل ولاحظنا على وجوه رجالها السرور بالمناظر الحديثة التي وقعت عليها أبصارهم في البلاد والمفهوم أن هذه الفرقة تمضي في فرنسا ستة أشهر ثم تعود إلى مصر قبل حلول الشتاء”. هؤلاء العمال أرسلوا إلى فرنسا لمد السكك الحديدية ومد المواسير وحفر الخنادق على الجبهات الأمامية التي يخشى الأوروبيون على حياتهم فيها. ولم يعد أغلبهم ومازالت قبورهم في الغربة تشهد على ذلك.

كذلك الحال في فلسطين، إذ قدرت بعض التقارير أنه أرسل إليها وحدها أكثر من نصف المليون مصري استخدموا في حمل المهمات وحفر الخنادق على الجبهات الأمامية ومد السكك الحديدية، وتعبيد الطرق ومد خطوط الأنابيب وتطهير المستنقعات من الملاريا، في مبادرة لطرد العثمانيين وتنفيذ خطة تحديث الأرض المقدسة التي تبناها الإنجليز كدرة لمجد الإمبراطورية، ولم يقتصر الأمر على هذا فقد استخدم البريطانيون العمال المصريين كطعم للقوات العثمانية في معركة غزة الثالثة عام 1917 عندما وضعوهم في القوارب كأنهم جنود وقصفتهم المدافع وكانت الخسائر في الأرواح هائلة، وبعد المعركة أمر الضباط العمال المصريين بتطهير ساحة المعركة من الألغام والقذائف التي لم تنفجر بأيديهم المجردة ولم يلتقط مصورو الحملة صورا للعمال وهم يموتون في المعارك ولا وهم يزيلون الألغام، ولكنهم كانوا حريصين على التقاط تلك الصور الاستشراقية التي تصور العمال وهم يمدون خطوط السكك الحديدية في القنطرة ورفح والعريش والشلال وجسر أسدود ودير البلح، تحت إشراف المهندسين البريطانيين والأستراليين.

صور بانورامية لا تظهر الوجوه ولا تظهر أيضا الحراسة المشددة على العمال، كما لا تظهر أنهم كان عليهم كلما انتهوا من مرحلة من مراحل الحفر أن يقوموا بحمل أدواتهم ومهمات الجيش المحتل ومعدات الإمداد، حتى المقرات وأكواخ السكن، على ظهورهم، لنقطة التمركز التالية، وأنهم أجبروا على إخلاء الجرحى من المقاتلين في الخطوط الأمامية حفاظا على أرواح رجال الإسعاف الأكثر أهمية من وجهة نظر البريطانيين، فلم يتورع البريطانيون على أن يضعوا عمالهم المصريين في أصعب المهمات والمشاق مهما كان عدد الضحايا الذين يسقطون منهم، كما لم يخفوا إعجابهم بجلدهم وقوتهم حتى أن دبليو ـ تي ـ مايسي المراسل الرسمي لقوة الاستطلاع المصرية بقيادة الجنرال إدموند ألنبي لاحظ مدى مهارة فرقة العمال المصريين ونظائرهم في فرقة الاستطلاع الهندية في بناء خط أنابيب تحت أنف العدو على حد قوله: “أبدى السيخ مهارة هائلة في مد الخطوط وهم يعملون في حماية عمال الغجر (المصريين) فقط وفي مواجهة غارات القاذفات الجوية التي حصدت أرواح ثمانية وثلاثين من الغجر في ضربة واحدة، لكن الغجر ضربوا مثلا للسيخ وللظباط البريطانيين المشرفين عليهم، وأكملوا العمل رغم القتلى والصعاب”، كان هذا في العريش ورغم كثافة الضرب الجوي الألماني استمرت معدلات التقدم في مد الخطوط ثابتة عبر سيناء بشكل أذهل مايسي لكن هذا لم يشفع للغجر الذين ترك أربعون منهم ليتجمدوا في صقيع ديسمبر 1917، وليصاب الآلاف بما يعرف بقرصات البرد.

إلا أن هذه الوقائع لم تمنع مايسي أن يذكر في شهادته عن الحملة وظروف عمل الأنفار المصريين أن هؤلاء العمال يتقاضون أجورا أعلى بكثير مما كانوا يتقاضونه في قراهم في الدلتا، وأنهم كانوا يحصلون على وجبات وافرة وكبيرة، ويصرف لهم زي رسمي وبطاطين للتدفئة وخيام للنوم، بالإضافة إلى فترة إجازة عشرة أيام كل ثلاثة أشهر وأنهم يعاملون على حد قوله في ظروف عمل آدمية ويتقاضون مبالغ مالية وافرة، كما قال إن العمال كانوا يغنون ويصفقون دائما ويلوحون بقطع من القماش يستخدمونها كأعلام تدل على مجموعاتهم. وعاد مايسي ليؤكد هذه المعلومات مستشهدا بما وصفه بدخول العمال المصريين القدس مع الإنجليز عام 1920، وأنهم كانوا يغنون ويرقصون، وكانوا يؤكدون أنهم يأكلون أفضل بكثير من قبل التحاقهم بالجيش البريطاني، وأنهم يتقاضون مبالغ تفوق أضعاف ما اعتادوا عليه، لكن ما تبقى لنا من الصور الفوتوغرافية القليلة للعمال والتي أخذت بمعرفة المصورين الأستراليين الذين رافقوا البعثة الطبية لا تظهر ما يقوله مايسي على الإطلاق، بل على العكس تماما تظهر أن الفقر والحفاء والأسمال سمة عامة، كذلك شهادات الجنود والضباط الإنجليز في مذكراتهم تسجل توقيع عقوبات جسدية سواء بالمد على الأقدام بالفلكة، أو الجلد على الظهر بالسياط، في حالة عدم الانضباط. وتزايدت حالات العقاب في الفترة من 1917 إلى 1918 لكثرة فرار العمال من المعسكرات، بسبب تردي أحوالهم المعيشية واستخدامهم في العمليات العسكرية ككبش فداء في حالات الخطورة القصوى.

لكن السجلات الرسمية البريطانية كانت حريصة جدا على إخفاء أي أثر لهذه المعاملة الوحشية، أما الصور الفوتوغرافية الإنجليزية الرسمية فقد أخذت بالأساس للدعاية لحث المتطوعين على الانضمام للقوات البريطانية، ولبيان المنجز الإمبريالي للبريطانيين. ولذلك لم يظهر بها أي أثر لعقوبات أو تأديب كما هو حال السجلات، ومن الملاحظ أن البريطانيين لم يحتفظوا بسجلات للوفيات من المصريين ولم يتم التقاط أية صور فوتوغرافية للمقابر الجماعية التي دفنوا فيها، ولا تحديد مواقعها إلا في مذكرات المشاركين في الحملة من الضباط والجنود الأستراليين والبريطانيين والسوريين، حتى بعد انتهاء الحرب وتسريح العمال لم يعرف بالتحديد كم عدد من تبقوا على قيد الحياة، وما مصيرهم بعد انتهاء الحرب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل. حرب صنعوا فيها النصر لقوات الحماية التي كانت قد تعهدت عند دخولها مصر أن لا تكلف مصر جنديا ولا نفرا ولا جنيها واحدا، وأخلت بعهودها كلها. ساقتهم إليها سلطة غاشمة تعهدت برعايتهم والقيام على مصالحهم وإخراجهم من الجهل والفقر والمرض للمدنية والرفاه والتقدم، ولم تكتف بذلك بل أمعنت في فرض الضرائب والاستيلاء على خيرات البلاد، وتحويلها لصالح المجهود الحربي للمحتل، وعندما جلس المنتصرون في فرساي لاقتسام الغنائم لم يتذكر أحد فرقة العمال المصرية ولا بكلمة شكر أو عرفان، لتبقى ذكراهم مبعثرة هنا وهناك، ويطوي الذين ماتوا منهم غياهب النسيان، أما الذين عادوا فلم يحصلوا على شيء إلا فرحة النجاة من هذا الأتون المرعب. ويكتب بديع خيري على لسانهم أغنيته الشهيرة “سالمة يا سلامة” التي لحنها سيد درويش عام 1919:

شوفنا الحرب وشوفنا الضرب وشوفنا الديناميت بعنينا

ربك واحد عمرك واحد ادحنا اهه روحنا وجينا ايه خس علينا

أما حقيقة المأساة فجسدها الشاعر اللبناني ميخائيل نعيمة في قصيدته “أخي”:

أخي! إنْ ضَجَّ بعدَ الحرب غَرْبيٌّ بأعمالهْ

وقَدَّسَ ذكْرَ مَنْ ماتوا وعَظَّمَ بَطْشَ أبطالهْ

فلا تهزجْ لمن سادوا ولا تشمتْ بمَنْ دَانَا

بل اركعْ صامتا مثلي بقلبٍ خاشعٍ دامٍ

لنبكي حَظَّ موتانا

***

أخي! إنْ عادَ بعدَ الحرب جُنديٌّ لأوطانهْ

وألقى جسمَهُ المنهوكَ في أحضان خلاّنهْ

فلا تطلبْ إذا ما عُدْتَ للأوطان خلاّنَا

لأنَّ الجوعَ لم يتركْ لنا صَحْبَا نناجيهم

سوى أشْبَاح مَوْتَانا

***

أخي! إنْ عادَ يحرث أرضَهُ الفَلاّحُ أو يزرَعْ

ويبني بعدَ طُول الهَجْر كُوخَا هَدَّهُ المدْفَعْ

فقد جَفَّتْ سَوَاقينا وَهَدَّ الذّلُّ مَأْوَانا

ولم يتركْ لنا الأعداءُ غَرْسَا في أراضينا

سوى أجْيَاف مَوْتَانا

***

أخي! قد تَمَّ ما لو لم نَشَأْهُ نَحْنُ مَا تَمَّا

وقد عَمَّ البلاءُ ولو أَرَدْنَا نَحْنُ مَا عَمَّا

فلا تندبْ فأُذْن الغير لا تُصْغي لشَكْوَانَا

بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفْش والمعْوَل

نواري فيه مَوْتَانَا

***

أخي! مَنْ نحنُ؟ لا وَطَنٌ ولا أَهْلٌ ولا جَارُ

إذا نمْنَا، إذا قُمْنَا ردَانَا الخزْيُ والعَارُ

لقد خَمَّتْ بنا الدنيا كما خَمَّتْ بمَوْتَانَا

فهات الرّفْشَ واتبعني لنحفر خندقا آخَر

نُوَاري فيه أَحَيَانَا.

………………..

* كاتبة مصرية

*الهلال يونيو 2016)