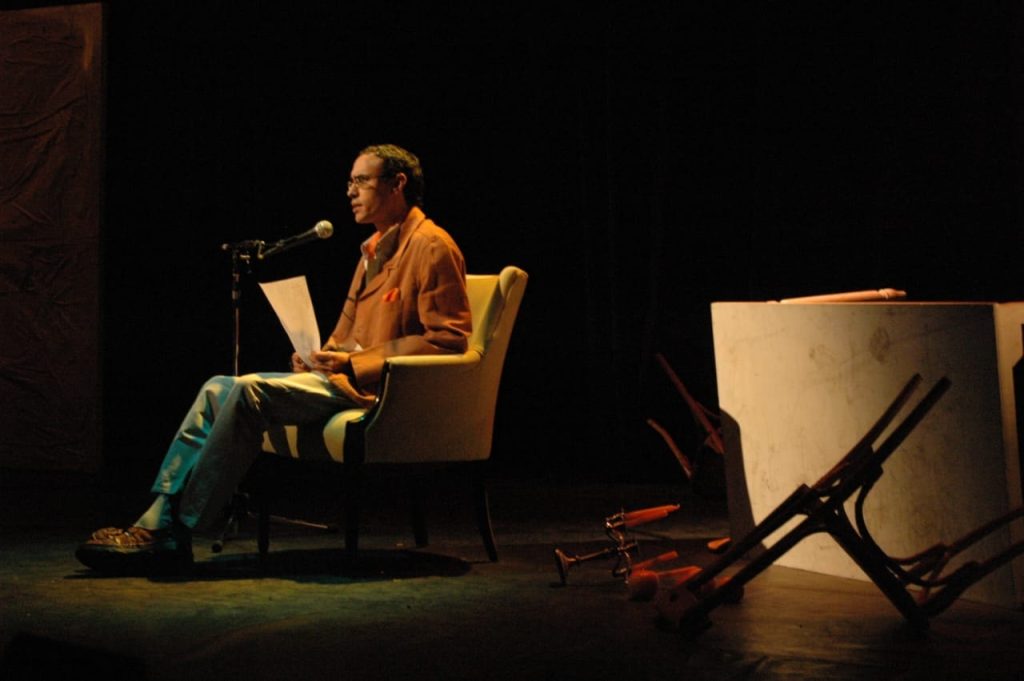

حاوره: حسن عبد الموجود

أعرف عماد أبو صالح منذ عام ١٩٩٨، وعايشت بداياته الأولى حتى صار اسماً بارزاً في سماء الشعر. رأيته يظهر بانتظام في مقاهي وسط البلد مساء كل ثلاثاء، اليوم المفضل للمثقفين. يظهر بخجله الريفي، وجسده النحيل، وروحه المتقدة، وفي يده حقيبة قماشية. حين يلمح إنساناً يحبه، يفتح حقيبته، ويُخرج نسخة من أحدث ديوان له، ويدوِّن إهداء، أو يرسم رسمة طفولية، ثم يضعه في يده. لا يغادر إلا حين تنتهي النسخ ويعود بالحقيبة خالية إلى بيته في الجيزة.

لم يكن وقتها قد أصدر سوى ثلاثة دواوين هي “أمور منتهية أصلاً”، و”كلب ينبح ليقتل الوقت”، و”عجوز تؤلمه الضحكات”، لكنها بدت أشبه بثلاث ماسات تخطف القلوب.

لمدة ثلاثين عاماً لم يبحث عماد عن المكاسب التافهة، كان مكسبه أن يكتب قصيدة جميلة. لم يقف في طابور النشر بالمؤسسات الرسمية، ورفض إغراءات دور النشر الخاصة، وطبع كل دواوينه على نفقته حتى أنه كان يتولى تصميم أغلفتها ورسمها وتوزيعها بنفسه، وها هو يوافق أخيراً على نشر أعماله الكاملة في دار “ديوان” بعد أن أقنعه أصدقاؤه بأن قصائده باتت عرضة للضياع والتشويه.

عماد صديقي منذ حوالي ربع قرن، لكنني لا أعرف سوى معلومات شحيحة عن تفاصيل حياته الخاصة. لا أعرف مثلاً عنوان بيته. لا يبوح لي أو للآخرين إلا بالقليل، حتى أن كثيرين يصفونه بأنه “غامض” أو “شبح”. نعرف أشعاره وقرأناها مراراً. نعرف أسرار مطبخه الشعري لأنه كان سخياً في البوح بنوعية قراءاته ومصادر ثقافته وشعرائه المفضلين، خصوصاً في كتابيه: “مهندس العالم” و”يا أعمى”، لكننا لا نعرف الكثير عنه هو. أردت في هذا الحوار أن أنبش أكثر في جذوره، أجواء نشأته، كيف يعيش، بماذا يفكر، ومن أين أتت قصائده التي تفيض خصوصية و”مصرية”، وهكذا قررت أن أعود معه في رحلة إلى الماضي، في دلتا مصر، حيث نشأ في قرية بمدينة المنصورة، تشبه كل قرى محافظة الدقهلية، يطارد فيها الآباء والأمهات لقمة العيش، وأكبر آمالهم تدبير طحين الذرة والقمح لأطفالهم، وتربية عائلة صغيرة من الإوز.

يتذكر مكان نشأته قائلاً: “الحياة في ريف الدقهلية فقيرة. يمكنك أن تقول إنها في ذلك الوقت كانت أقرب إلى البؤس. فلاحون يكدحون يومياً من طلوع الشمس إلى غروبها في رقعة زراعية صغيرة، والعائد لا شيء، أو يكفي بالكاد. الأحزان ثقيلة، والفرح عابر، والخوف أصيل وراسخ. الخوف من كل شيء وأي شيء، خوف لأعظم الأسباب، وخوف لأتفه الأسباب، وخوف بلا أسباب. على المستوى الثقافي، لم تكن هناك مصادر معرفة إلا بشكل نادر. نسبة المتعلمين قليلة أساساً، ورحلة التعليم شديدة القسوة. كان علينا أن نتوجه مشياً على الأقدام إلى مدارس في قرى أخرى أكبر وأبعد، وأن نخوض مسافات طويلة يومياً ذهاباً وعودة وسط الوحل والمطر والبرد. أظن أن الراديو، والتلفزيون فيما بعد، أسهما في تشكيل وعيي خلال طفولتي أكثر من الكتب. كانت الكتب، باستثناء مناهج الدراسة، شبه معدومة”.

أسأله: هل استمرت الحياة بهذا الشكل طوال طفولتك؟ يجيب: “ربما تغيرت الأمور قليلاً، مادياً وثقافياً، بعد موجة هجرة الفلاحين مع سياسة الانفتاح الاقتصادي. كانوا يسافرون إلى الأردن أو العراق أو سوريا، ويعودون بجنيهات قليلة وملابس رخيصة وأجهزة كاسيت تذيع ليل نهار أغنيات تُدمي القلب لمطربين مغمورين عن الغربة وغدر الزمن، وقصصاً شعبية ميلودرامية لمنشدين متواضعي الموهبة، تُبكي الحجر وتسكِّن الألم بمرهَم الصبر”.

يضيف بأسى: “آه لو تعرف كَم ذرفتُ من دموع على تلك القصص؛ براميل! وآه لو تعرف كَم رسالة شوق طلب مني الأهالي أن أكتبها للغائبين! ربما كانت تلك الأمسيات التي قضيتها في كتابة الرسائل من بيت إلى بيت هي (وِرش التدريب) التي أعدَّتني لأصبح شاعراً”.

يستفيض عماد في الحديث عن موجات الهجرة المؤلمة في حياة الفلاحين التي بدأت منتصف السبعينيات سعياً وراء حياة أفضل، ولا تزال مستمرة إلى اليوم: “حدثت في تلك الفترة انفراجة بين شقاءين: شقاء القرى التي غادروها مجبرين، وشقاء البلدان التي عادوا منها خائبين. كانت السبعينيات بداية خروجهم من السجن الكبير بين ساقَي النيل، الذي اسمه الدلتا، على أمل أن يعملوا ويأكلوا، بعد أن ضاعت أعمارهم وهم يعملون دون أن يأكلوا. سمعت وأنا طفل حكايات مرعبة عن جوع الخمسينيات والستينيات. وُلدتْ ثورة يوليو وماتت دون أن تصل إلى هناك. رحل عبد الناصر وتركهم ضائعين بين عبودية الملكية وجنة الجمهورية. مرَّ الآن نصف قرن على بداية هجراتهم، ولا يزال أبناؤهم وأحفادهم مشردين في دول العالم وفرائس يومية لقوارب الموت، حتى أن ستة من شباب قريتي وحدها ضاعوا سنة ٢٠٠٤ في البحر. الفلاحون وجعي الذي لن أشفى منه ما حييت، وسأصطحبه معي إلى القبر. قد يظن البعض أن فيهم قسوة لأنهم لا يعبِّرون كثيراً عن الحب بالكلمات، لكنهم أرواح غاية في الرقَّة. أنجبوا شعراء وروائيين وفنانين ومفكرين، وتدين لهم مصر بأروع ما فيها. أُحبُّهم بلا قيد ولا شرط، ومهما غبت عنهم لا يفارقون قلبي. إنهم إخوتي وآبائي وأجدادي المقهورون المنبوذون، الذين امتص دمهم أراذلُ البشر وحثالة الأمم منذ فجر التاريخ”.

نشأ الطفل الصغير عماد في أجواء فقيرة، لكن “ربة الشعر” لم تتخلَّ عنه. ظهرت له وسط الليالي المعتمة، وبين جلابيب الغائبين المشنوقة على المسامير، وبين الأشباح في الخرائب، وكذلك قفزت أمامه بين سنابل القمح في الحقول الذهبية التي تسلَّى برؤيتها أعواماً وهو على ظهر حمارة تحمله يومياً إلى مدرسته في قرية بعيدة، وحينما يستعيد ذلك الآن يبدو له كأنه كان يسير في لوحة من لوحات فان جوخ، لا في عالم بائس.

يقول: “الشعر يولد في أي جغرافيا، سواء أكانت رائعة أم متواضعة. قيس عاش في صحراء قاحلة، وهو في رأيي واحد من أروع شعراء وعشاق العالم. صحيح أن البيئة التي نشأتُ فيها خشنة أو فقيرة جمالياً، لكنها دفعتني لتأمل كل ما حولي بنظرة شعرية، حتى من قبل أن أدرك معنى الشعر. كان الخيال طوق نجاة من حياة خانقة، والأحلام وسيلة إنقاذ من واقع لا يطاق. أغلبية دواويني تستدعي أجواء القرية التي عشتها طفلاً، بما فيها من حزن مزمن وفرح مسروق، وقصائدي ممتلئة بدموع النساء، قهر الرجال، عجز العجائز، رعب الأطفال، إِوزِّ أمي، كلاب الجيران، وحتى البعوض. لحسن حظي أن مفهوم الشاعر الرومانسي الذي يجلس وسط الورد ويتأمل القمر، خسر سُمعته التاريخية منتصف القرن التاسع عشر، إلى أن دهسته تماماً عجلات مُعدَّات القرن العشرين الثقيلة، وحروبه العالمية الطاحنة، وحركاته الثورية العنيفة. الشعر أساساً ابن الشوارع، يختنق في أربطة العنق، ويشعر بالغربة في القاعات الفاخرة والصالونات الأنيقة. يتهيأ لي أن (ربَّة الشعر) صديقة الفقراء والتعساء، وتتألق في الخرائب أكثر من القصور. إنها تتجلى لي دائماً في هيئة عاملة بسيطة أو فلاحة بطرحة وجلباب. الشعر لا يأتيني إلا من الهامش أو القاع أو الحضيض، ولا أكتب إلا حين أكون في أسوأ حالاتي. أنا لست شاعراً سعيداً، ولن أكون”.

متى أدرك عماد أنه صار شاعراً؟ كيف جاءه الوحي بأول قصيدة؟ وما هي؟ يجيب: “ربما بدأتُ (خربشات) شعرية في طفولتي. أتذكر أنني كتبت أول قصيدة في سن الثامنة تقريباً، لأُبهج أمي في الأساس. كانت كلمات مصفوفة تنتهي بقافية واحدة أقرب إلى السجع في مديح السادات بعد حرب ١٩٧٣. لا أتذكر منها أي سطر حالياً لحسن الحظ، وفرِحتْ بها أمي جداً، وأعطتني قرشاً مكافأة. المضحك أن أختي الكبرى ذهبت بهذه القصيدة إلى كاتب الشكاوى في قريتنا ليبدي رأيه فيها، لكنه رفض (نقدها) قبل أن يحصل على جنيه كامل!”.

بعد التحاقه بكلية الآداب، قادته خطواته إلى نادي الأدب في جامعة المنصورة. كان من أنشط وأهم الأندية على مستوى الجامعات طوال عقد الثمانينيات. تعرَّف هناك على شعراء وشاعرات وكتَّاب قصة ونقاد، يواصلون الكتابة والنشر إلى اليوم. تفرَّقت بهم الطرق، غير أن ثلاثة منهم يعيشون دائماً في ذاكرته برغم أنه لم يرهم منذ سنوات طويلة.

يقول: “أحدهم عبد المنعم الباز. كان أنشطنا وأشهرنا لأنه نشر مجموعته القصصية الأولى وهو لا يزال طالباً في كلية الطب. تأسرني بساطته وطيبته، وروحه التي تزداد صفاء مع الزمن، وحرصه على أن يعاملني كلما يراني بقلب أُم. الثاني محمود الزيات، وقد تعلمت منه معنى عِزَّة الروح ونُبل المواقف والفخر بالجذور. كان أشعرنا وأعمقنا ثقافة وأكثرنا رقَّة. أطمئنُ لأنه لا يزال حياً في المنصورة بكل بهائه ومهابته، ولا أتصور مطلقاً أن يموت قبلي. يكبرني عبد المنعم ومحمود بحوالي خمس سنوات، أما كريم عبد السلام فأظن أنه في مثل عمري أو أكبر بعام واحد، وهو من أعز أصدقائي. جئنا من المنصورة إلى القاهرة في وقت متقارب، وبدأنا رحلة الشعر معاً، وأراه أحد أهم الأصوات في شعرية التسعينيات، وأكثر شعرائها غزارة، وأرجو أن تلتفت إلى أهميته الأجيال الجديدة. لي ذكريات لا تُحصى معه، أكثرها رعباً أننا وقفنا ذات صباح في شرفة غرفة استأجرتُها قرب ميدان الجيزة، وشاهدنا مشاجرة دامية في الشارع بالسكاكين. كنت أرتجف بجانبه من الخوف مع كل طعنة يتدفق منها شلال دم، بينما كتب هو قصيدة طويلة عن المشهد كله، ونشرها في ديوانه الجميل (باتجاه ليلنا الأصلي) سنة ١٩٩٧. لنا صور فوتوغرافية معاً أتأملها بين وقت وآخر وأبتسم، كما أحتفظ بخطابات متبادلة بيني وبينه، منها خطاب لطيف أنبهه فيه قبل ذهابي للعمل إلى أن طعام الفطور في كيس معلَّق على المسمار خلف الباب، وكلما أقرأه أضحك، فالثلاجة وقتها كانت ترفاً لا أملكه وحلماً بعيد المنال. كريم حاضر في روحي طول الوقت رغم ندرة لقاءاتنا، وأريد أن أقول له هنا: أنا أحبك”.

رهن عماد حياته للشعر، يتعامل معه كراهب في محرابه، لا يمارس تقريباً أية أنواع أدبية غيره، ولا يريدها أن تتسلل إلى قصائده إلا بمقدار محكوم: “الشعر فن مقدس، ولا يحب أن تُشرِك به فناً آخر. على الشاعر أن يخلع نعليه قبل أن يدخل معبده، كأنه ذاهب إلى صلاة. لا يطرح الشاعر فلسفة، هذا دور الفيلسوف. لا يقدم أيديولوجيا، هذه مهمة المفكر. لا يستعرض لغة، هناك المعاجم والقواميس. لا يسترسل في السرد، هذا عمل الروائي. الشعر شعر. إنه ملك، ولو حاولت خلعه من عرشه، لو أردت تلويث دمه الصافي بدم فن آخر، سيقاومك، سيعطيك قصيدة رديئة. إذا كان لا بد أن تحضر الفنون الأخرى في الشعر، فإنها تأتي خادمة في بلاطه”.

أفكر في هواجس عماد أو كوابيسه، التي عاشها في الدلتا، وأسأله كيف واجهها، وهل استطاع الشعر تخليصه منها؟ فيقول: “عنوان ديواني الرابع هو (أنا خائف). قدر الإنسان عموماً هو الخوف منذ أن هبط عارياً من الجنة إلى العراء، وهو قدر الشاعر خصوصاً بما يحمله من براءة في مواجهة توحش العالم. لا أعتقد أن الشعر يخلِّص الشاعر من الكوابيس، ربما يخففها أو يخدرها، وسرعان ما تعود أكثر ضراوة. الشعر، على أي حال، صديق القلق والألم والحسرة، وفي حالتي أنا يتوهج في الوساوس ويشتعل مع الرعب”.

يعيش عماد في القاهرة منذ مطلع التسعينيات، ويردد دائماً أنه ضيف عليها، رغم أنه لم يغادرها إلى أي مدينة أخرى باستثناء زيارة واحدة إلى الإسكندرية سنة ٢٠١٨ مع صديقه الشاعر أحمد شافعي. أسفاره خارج مصر لا تتعدى زيارات سريعة أوائل الألفية: بيروت، عمَّان، دمشق، ومكة مؤخراً، بينما رفض مهرجان “لوديف” في فرنسا، ومنحة “أيوا” في أمريكا، ومؤتمر عمل في ألمانيا.

سألته: أنت غريب، ألم يدفعك الفضول لرؤية أمريكا؟ وأجاب: “أبداً. بماذا يفيدني أن أرى وجهها الناعم الزائف؟ إنها تجيء إلينا هنا بوجهها الحقيقي، بصواريخها ودباباتها وسماسرتها ومجرميها. أنا لست شغوفاً بالسفر عموماً. حركتي تنحصر بين ثلاثة ميادين متجاورة: الجيزة حيث أسكن، الدقِّي للعمل، التحرير لأقابل أصدقائي، ولو كان بيدي لدمجتُها كلها في ميدان واحد”.

لا يحب التوغل في القاهرة، ولا تشغله حياتها الليلية ولا دروبها السرية، ويسكن دائماً على هوامشها، في أحياء بسيطة تشبه القرى. يقول: “زرتُ الأهرامات مرة، حي الحسين مرة، وغير ذلك لا شيء يُذكر. لست مهووساً بالتهام الحياة، أكتفي بأن أعيش على حوافها، أن أتفرج عليها وأضحك وأبكي، فخلاصة الحياة أصلاً ضحك وبكاء، الباقي حشو وزوائد. رحمُ الأم ضيق جداً وبطن القبر ضيق جداً، ولا أنسى مطلقاً أنني في رحلة قصيرة بين الميلاد والموت. لا أحتاج مساحات واسعة، لا يهمني خوض تجارب ولا اكتساب خبرات، هذا ضروري للروائيين لا الشعراء. من الأفضل للشاعر أن يختبئ في ركن صغير”.

بداية انتقاله من المنصورة إلى القاهرة تبدو مفاجئة وغامضة. أستفسر منه عن تفاصيل هذه الخطوة، وما الذي دفعه للعمل في الصحافة، وماذا كان يعمل قبلها؟

يقول: “لم أعمل في أي مكان بعد تخرجي من الجامعة. كانت الوظيفة الوحيدة المتاحة أمامي هي مدرس لغة عربية، وأنا أرتعب من فكرة التدريس وما يتبعه من دروس خصوصية لتلاميذ فقراء، يوفر آباؤهم قوت يومهم بمشقة بالغة. ظللتُ أقرأ في البيت لمدة عامين، ثم قررت بعدها السفر إلى القاهرة، ووجدت فرصة عمل في صحيفة الوفد. منذ سبتمبر ١٩٩١ لم أغادرها أبداً. كان فؤاد باشا سراج الدين لا يشترط على الصحفي أن يكون وفدياً أو حزبياً، على عكس صحف المعارضة الأخرى، واعتبرتُ ذلك نعمة عظيمة. أنا على أي حال لست نشيطاً صحفياً، ولا يوجد لي إرث صحفي مهم، وأرشيفي هزيل جداً، لا يتعدى بضعة مقالات وموضوعات. الصحافة بالنسبة لي وسيلة لأكل العيش، لا تشبعني معنوياً، ولم أتخذها فرصة لصعود طبقي أو وجاهة اجتماعية، وكان ذلك متاحاً بقوة قبل أن تفقد بريقها في السنوات الأخيرة. هربت طول عمري إلى الكواليس، إلى المراجعة والتوضيب والإشراف وغيرها، حتى لا أتورط في الكتابة والنشر. الشطر الكبير من حياتي المهنية قضيته في أقسام التحرير المركزي والاقتصاد والحوادث، وحرصت أشد الحرص على تجنب العمل في قسم الثقافة تحديداً. كما لا أنسى فترة عملي في (بريد القراء) الذي أتاح لي قراءة رسائل تتنوع بين الآلام والطرائف. أتذكر رسالة حزينة من زوجين لا ينجبان يطلبان مساعدتي لتبنى طفل، وأخرى لمواطن يحذر فيها الرئيس حسني مبارك شخصياً من استمرار ارتفاع درجة الحرارة، ويمهله يومين لا أكثر لخفضها، وإلا سيطلب اللجوء السياسي إلى السودان”!

أعطته الصحافة كنوزاً ثمينة بعيداً عن الكتابة والنشر، خصوصاً نوعيات البشر الذين قابلهم من خلالها. كانت متعته الكبرى أن يجلس بين العاملين لا المحررين، وعرف منهم شخصيات شديدة الثراء الإنساني استلهمها في ديوانه (عجوز تؤلمه الضحكات)، مثل شخصية أحمد شعبان. يحكي عنه بتأثر شديد قائلاً: “كان عمي أحمد عازف كمنجة في فرقة عبد الحليم نويرة، وله صورة وحيدة بملابس أنيقة وسط العازفين، يحرص عليها أكثر من بطاقته الشخصية. اضطر بعد موت أبيه لترك الفرقة والتكفل بتربية إخوته. حطَّ به الزمن في مهنة شديدة التواضع، لا تتعدى أن يخطَّ خطوطاً طولية بالقلم والمسطرة بين الأعمدة في كل صفحة حتى لا تخلط عين القارئ بين عمود وآخر! رأيته في أوقات استراحته يمسك بمسطرتين، إحداهما على كتفه والأخرى في يده، ويعزف عزفاً صامتاً ببراعة، حتى أنك تظنها كمنجة حقيقية، وتكاد تسمع صوت الموسيقى”!

كيف ينظر عماد إلى صدور أعماله الكاملة بعد ثلاثين عاماً من بداية مشواره الشعري؟ يجيب: “أنظر كغريب، وأشعر بالخجل لتزامن صدورها مع عار الإبادة الجماعية في غزة، لكن هذا ما شاءه القدر. قال لي الأصدقاء مراراً وتكراراً إن أشعارك ستُنشر رغماً عنك، شئتَ أم أبيت، حياً أو ميتاً، ونصحوني بمراجعتها بنفسي حتى لا تصدر مشوَّهة. أنت تعلم أن كتبي كلها لا تحمل أرقام إيداع، وأنني قاومت طول عمري حتى لا أكون شاعراً محترفاً. اللغة العربية تشتق كلمة (مهنة) من نفس جذر كلمة (امتهان)، وأنا لا أريد أن (أمتهن) الشعر، أحب أن أمارسه لا أن أهرسه! دافعي الأساسي لنشر أشعاري هو تدقيقها وتوثيقها لا أكثر، خصوصاً بعد تداولها في الفضاء الإلكتروني منذ عام ٢٠٠٤. لا أنتظر مالاً من الشعر لأنه بخيل مادياً وهذا أروع ما فيه، وأعتبر نفسي أعقل من أن أطمح إلى شُهرة وأقل من أن أطمع في مجد. أنا حالياً فريسة مشاعر متضاربة ومختلطة، ما بين الدهشة والخوف والفرح والحزن. أحس بعد صدور كتبي في طبعة موسَّعة أنني قدمت بنفسي دليل إدانتي لمحكمة الزمن، وأرجو أن تحكم عليَّ بعقوبة خفيفة”.

أسأله: لماذا هذا الخوف كله؟ ويقول: “لأن كل شاعر مهما بلغت براعته لن يمر دون عقاب. أعي تماماً أن الزمن عدوُّ الشعراء الأول. إنه ديكتاتور بلا قلب، والشعراء رهائن بين يديه، يتحكم في مصائرهم كيف يشاء. هناك شواهد كثيرة على أنه يمنح الخلود لشاعر بقصيدة واحدة أو ببيت واحد، بينما ينفي شاعراً آخر له قصائد لا تُحصى، في جُب التجاهل والمحو”.

يبدو عماد شديد الالتزام والصرامة لدرجة تجعلني أراه يمارس القسوة على نفسه. أسأله: ألست معي في أن الشاعر يحتاج أحياناً إلى فوضى، إلى جنون، أو حتى إلى انفجار؟ يقول: “يكفينا ما في العالم من سيولة وهيستيريا وأنقاض. ولدتُ بعد هزيمة ١٩٦٧ بستة أشهر، أي أنني جئت من رحم الخراب ولا أزال أعيش فيه. ربما كنت حاداً في بداياتي كأي شاعر شاب يحلم بتحرير الإنسان في العالم، لكن حلمي حالياً لا يتخطى تحرير الحيوانات في حديقة الجيزة. تحول غضبي أو تمردي أو ثورتي إلى مشاعر داخلية لا خارجية، إلى جوهر لا مظهر. الجماعات والحركات التي نادت بالتدمير تحت زعم التغيير لا تستهويني، ولم يخرج منها في رأيي شاعرٌ عظيم. أراها موضات فوضوية مراهِقة تملأ الدنيا ضجيجاً ولا يتبقى منها أثر عميق. لا أميل مثلاً إلى شعر أو حياة كل من جينسبرج وبوكوفسكي. الشعراء الكبار الذين علموني، أمثال طرفة بن العبد وصلاح عبد الصبور وفؤاد حداد ورسول حمزاتوف وباروير سيفاك وكبير ووالت ويتمان، كانوا موجوعين بمصير الإنسان ويحاولون في أشعارهم ترميم شروخ الحياة، على أمل أن تكون أكثر عدلاً ورحمة. أنا ابن الثقافة العربية الإسلامية، وهي ثقافة البناء في الأساس، عكس الثقافة الغربية التي تتغذى على التخريب والهدم. القرآن يقدس الكون كله، ويحتفي بالطيور والحيوانات وحتى الحشرات في الآية الكريمة: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممٌ أمثالكم)، كما تتجلى ذروة الحض على بناء الحياة في الحديث الشريف: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها)”.

صرف عماد على الشعر ثلاثين عاماً، فهل تمثل له هذه المسيرة الطويلة نوعاً من العزاء، أم أنه نادم عليها؟ يقول: “مسيرة صعبة. الشعر أساساً صعب، لأنه أول الفنون، ولأن أداته الكلام، والكلام أقدم فن بشري منذ أن خلق الله آدم وعلَّمه الأسماء، أي الكلمات. أتصور أن آدم نفسه كان شاعراً، فلا يُعقل أنه لم يقل قصيدة غزل على الأقل لحواء. ليست الصعوبة فقط في أن نعثر على شاعر حقيقي وسط سلسلة الشعراء العظام الطويلة منذ بداية الخليقة، لكن التحدي الأصعب هو عثور الشاعر العربي تحديداً على ثغرة وسط تراثنا الشعري المهول ليمرر منها صوته الخاص. هذا امتحان معقد وعسير، ونسبة النجاح فيه ضئيلة جداً، ويصيبني بالإحباط. الشعر عذاب خالص بالنسبة لي، مع أن العربية تمارس لعبها أو خبثها وتشتق العذاب والعذوبة من جذر لغوي واحد. أحاول طول الوقت الهروب من الشعر، وليس لديَّ ثقة أصلاً في جودة أو جدوى ما أكتبه. في أول نصوص كتابي (مهندس العالم) أسأل نفسي: من الذي يمسك كرباجاً يلسعني به على ظهري، كلما أقف، لأكتب؟ ولا يزال هذا الكرباج يهتز في الهواء أمام عينيَّ، ويهددني بالجَلد لو توقفت. أتعجب من الذين يجيبون عن السؤال التقليدي: لو عاد بك الزمن، هل ستختار طريقاً آخر؟، مؤكدين أنهم لن يغيروا الحياة التي عاشوها ولا الطريق الذي سلكوه! عني أنا، كنت سأختار طريقاً مختلفاً تماماً، كنت سأنسف حياتي من جذورها. أنا لست نادماً فقط على الشعر، هولوكست غزة جعلني نادماً على وجودي نفسه”.

في نهاية الحوار، أقول له: أنت أرهقتني، ما هي خططك للمستقبل؟

ويجيب: “وصية أمي حين جئت عام ١٩٩١ للإقامة والعمل في القاهرة هي: لِف لفِّتك وارجع”.

أسأله: سترجع؟!

ويرد بحماس: “طبعاً طبعاً، لي هناك قبر”!

……………….

*نقلاً عن صحيفة “عمان”