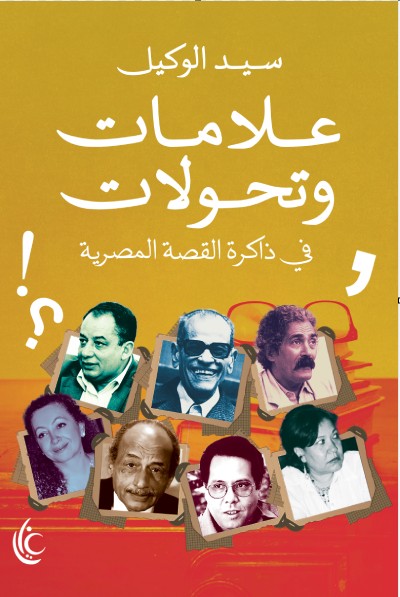

أحمد رجب شلتوت

يقترح الناقد والروائي سيد الوكيل في كتابه النقدي “علامات وتحولات في ذاكرة القصة المصرية”، الصادر عن مؤسسة غايا للإبداع (2024)، مراجعة جذرية لأسئلة القصة القصيرة المصرية، ماضيها وحاضرها، ويعيد فتح النقاش حول موقعها الجمالي والنوعي في مشهد السرد العربي. يخطو الكتاب في منطقة تماس بين التنظير الأدبي والتحليل الثقافي، ويؤسس لمنظور نقدي يتجاوز التصنيف الكلاسيكي للأنواع، مستبدلًا مقولة “زمن الرواية” بـ”زمن السرد”، بوصفه الفضاء الأوسع الذي يضم تحت مظلته أشكالًا متعددة من التعبير السردي.

القصة القصيرة: بين الذاكرة والتأويل

يضم الكتاب مقدمة وفصل تنظيري وعنوانه «ممكنات التعبير في القصة المعاصرة»، يردفه بثلاثة فصول تطبيقية، يضم كل فصل منها يضم عدداً من القراءات في مجموعات قصصية مختلفة، وفيها ينطلق الوكيل من تجربة ذاتية نقدية بدأها منذ دراسته الجامعية حين اصطدم بتعريف الدكتور عز الدين إسماعيل للقصة القصيرة بوصفها جنسًا ملتبسًا. ومن هذا الالتباس ينفتح الباب نحو مساءلة نظرية الأنواع الأدبية برمتها. يرفض المؤلف اختزال القصة في حجمها أو في تعريفات تقنية شكلانية، ويرى أنها ليست “فن الاختزال” بل “فن التكثيف” الذي يُفضي إلى اتساع دلالي عميق. بهذا الوعي، تتحول القصة القصيرة إلى كيان فلسفي ودلالي مستقل قادر على مقاربة العالم بحدس وشعرية لا تقل عن الرواية، بل وقد تتجاوزها أحيانًا من حيث العمق الأثر.

ويستند في تحليلاته إلى مرجعيات متعددة: من باشلار وريكور، إلى إدغار آلان بو، وإدوارد سعيد، وخيري دومة، وآخرين ليبرهن على أن القصة القصيرة هي الفن الأكثر قدرة على مخاتلة النوع، ومراوغة الشكل، والانحياز للذات المفردة في مقابل المركزيات الخطابية والمؤسسية. ويتبنى عددًا من المقولات المؤسسة لمشروعه النقدي، من أبرزها:

_ القصة القصيرة ليست تمهيدًا للرواية، بل نوع مستقل ومتحول ومتشظٍّ

_ العلاقة بين القصة والرواية تفاعلية لا تنافسية، وكلاهما يتغذى من الآخر

_ السرد ليس مجرد تسلسل زمني للأحداث، بل تجربة وجودية تعكس وعي الإنسان بالزمن، بالصمت، بالفراغ، وبالغياب.

القصة كمجال للتجريب والتحرر

يرى سيد الوكيل أن القصة القصيرة المصرية تمثّل فضاءً تحرريًا بدأ مع الستينيات وبلغ ذروته مع الأجيال التالية. يقرأ القصة بوصفها نصًا مفتوحًا، مرنًا، متحولًا، قادرًا على تمثل قضايا الإنسان الحديث، وعلى الانخراط في صراعات الذات والجسد والتاريخ، كما أنها تستوعب الأجناس المجاورة كالشعر، واليوميات، والخواطر، والمقالة، والسيناريو.

ويركّز في تحليله على تجارب رائدة أعادت رسم ملامح هذا الفن، مثل نجيب محفوظ في “حديث الصباح والمساء”، وإبراهيم أصلان في “وردية ليل”، وسعد مكاوي الذي يفرد له الكتاب فصلًا تطبيقيًا عميقًا، كاشفًا عن تحولات وعيه الجمالي من القصة القلمية إلى النص القصصي المركّب البصري، ويشكّل فصل “الوحش القديم في قصص سعد مكاوي” مساحة تطبيقية ثرية، يقدّم فيها المؤلف قراءة متأنية لتطور الكتابة القصصية عند مكاوي، بداية من قصص واعظة ومباشِرة كـ”بهو الأقنعة”، وصولًا إلى نصوص تنضح بالكثافة الرمزية والانفعالية مثل “الرقص على العشب الأخضر”.

وفي هذا الفصل يبيّن الوكيل أن القصة لدى مكاوي تتعدد فيها الأصوات، وتتداخل فيها الأجناس، وتعكس وعياً مبكرًا بمفهوم تعدد الأقنعة والأزمنة، وهو ما يجعل من أعماله ميدانًا غنيًا لتفكيك الثنائيات النقدية التقليدية بين القصة والمسرح، أو بين القصة والمقال، أو بين الشكل والمضمون.

بين السرد والتاريخ: الحكاية كجذر إنساني

كذلك يذهب الكتاب إلى ما هو أبعد من الجدل الفني، ليعيد قراءة القصة القصيرة باعتبارها امتدادا لأقدم أشكال الوعي الإنساني بالحكاية. فالحكاية، في رأيه، لم تكن يومًا محض تسلية، بل كانت دومًا وسيلة الإنسان الأولى لفهم العالم والتعبير عن ذاته. ولهذا، فإن تطور القصة القصيرة يجب أن يُقرأ ضمن تحولات الإنسان نفسه: من مجتمع زراعي رعوي، إلى مجتمع صناعي، إلى مجتمع الصورة.

ويربط الكتاب هذا التطور بالوعي الزمني والفلسفي، مؤكدًا أن الزمن في القصة القصيرة ليس زمنًا خطيًا كما في الرواية الكلاسيكية، بل هو زمن متشظٍّ، مشحون بالفجوات والغيابات، ويعكس علاقة الذات بالعالم لا كما هو، بل كما يُتخيّل ويُتأمل ويُتألم.

القصة القصيرة كوعي سردي متجدد

لا يُقدَّم كتاب “علامات وتحولات في ذاكرة القصة المصرية” كدراسة تقليدية في تأريخ القصة، بل كـ بيان نقدي رؤيوي يُطالب بإعادة الاعتبار لهذا الفنّ بوصفه شكلًا من أشكال المعرفة الوجودية والإنسانية. فالقصة ليست تمرينًا بلاغيًا، ولا قصًّا متعجّلًا، ولا ظلًا باهتًا للرواية، بل هي لحظة انفجار شعوري وفكري تختزن كثافة الحياة ومفارقاتها، وتختبر اللغة في حدودها القصوى، وإذا كانت الرواية هي “فن البناء”، فإن القصة – بحسب الوكيل – هي “فن اللحظة”، اللحظة المتوهجة، المكثفة، التي تحمل وعي الذات وهي تُضيء العالم من داخلها. هي فنّ الحدس لا التصميم، والتوهج لا الامتداد، والفرادة لا النمذجة، والقصة القصيرة في هذا السياق ليست نوعًا أدبيًا فحسب، بل رؤية للعالم، طريقة للوجود، ولغة بديلة للفهم، وتأويل بديل للزمن.

وهذا ما يجعل من كتاب سيد الوكيل عملاً ضروريًا في راهننا النقدي، حيث تتهدد الثقافة بالتسليع والتكرار والأنماط، ويعيد فتح النقاش حول وظيفة الأدب، لا بوصفه مرآة، بل كـ بوصلة تشير إلى ما لا يُقال، وتُذكّرنا دومًا أن الحكاية ليست ترفًا، بل خلاصًا.