حاتم حافظ

ذات مرة جاءني كهربائي لإصلاح عطل ما في غرفة مكتبي. بعد أن انتهى نظر إلى صورة معلقة وسألني عن الشخص الذي يظهر فيها فأخبرته أنه “أنطون تشيخوف”، فسألني مباشرة وبنغمة محقق متعاطف مع المتهم الذي يجري معه تحقيقا “أستاذ حاتم إنت شيوعي؟!”. الصورة في ذاتها لم تشي لعقل هذا الرجل بشيوعية متخيلة ولكن وشى بها البلد الذي جاء منه صاحب الصورة.

لقراءة نص ما يمكن أن تكتشف عددا غير محدود من العتبات. قد تكون صورة الكاتب واحدة منها، البلد الذي جاء منه، زمنه، أصدقاءه، وصديقاته، مغامراته العاطفية، ومواقفه السياسية، واللعبة التي يشجعها ويلعبها. كان هيمنجواي ملاكما فيما كان بيكيت يلعب الجولف أما ألبير كامو فكان يلعب كرة القدم.

في غرفة صباي عُلقت ثلاث صور: واحدة لتشيخوف وثانية لشكسبير وثالثة لنجيب محفوظ. صورة شكسبير طالما أحبطتني. رجل أصلع ذو شعر طويل وشارب يشبه شارب ممثل كوميدي مصري، وفي أذنه قرط! كان يبدو لي ممثلا هزليا أكثر منه كاتبا تراجيديا ومتفلسفا. عبارة مثل “أكون أو لا أكون.. تلك هي المسألة” بدت غريبة على رجل هذه هيئته! الصورة التي يظهر فيها رجل أقرب لمتحرش يدور في الأسواق ليغوي النساء بشاربه المفتول كانت أبعد من أن تكون لرجل انهمك في الكتابة عن ملك عجوز قرر تقسيم مملكته على بناته بسبب متاعب الشيخوخة.

في سنوات التسعينيات لم تكون الصور متاحة لهذا قرأت أغلب الكتاب دون أن أعرف كيف يبدون، وكان عليّ تخيل ذلك. كانت صورة الكاتب مهمة لاستكمال المعنى. كنت مشغولا أيضا بطقوس الكتابة لدى الكُتاب فكان عوضا عن رؤيتهم عليّ تخيل شخص يجلس في مقهى ما أو في ركن ما من غرفة باردة يكتب وعلى وجهه ترتسم نظرة ميت. تخيلت صمويل بيكيت على هيئة مشرديه في مسرحيته الشهيرة “بانتظار جودو”. وحين رأيت صورته لأول مرة هتفت “إنه جودو نفسه”! كان جالسا في مقهى أوروبي مسندا ذراعه على المائدة بجوار كأس شاي فيما يشيح ببصره الشارد نحو الخارج، وفي الخلفية إشارة أن المقهى يقدم “الكرواسون”! في صورة أخرى جلس في مقهى باريسي، كان يرتدي بدلة أنيقة وعلى مائدته كأس نبيذ أحمر. كان يبدو كرجل أعمال أكثر منه كاتبا صرخ حين عرف بفوزه بنوبل “إنها كارثة”.

لو كنت شيوعيا مثلما افترض الكهربائي لكرهت صورة بيكيت ولكرهته هو شخصيا ولبدا لي كاتبا مضللا يجلس في مقهى برجوازي بقصة شعر مبهرة ليكتب عن المشردين! أثناء دراستي لبيكيت في الماجستير حمّلت كل صور بيكيت المتاحة على جهازي. كم الصور المتاحة كشف جانبا مهما من شخصيته. كان “نجما” وكان يحب التصوير. الكاميرا أحبته بقدر ما أحبها. صورة بيكيت أطاحت بهاجس مشابهة الكاتب لما يكتب. نجحت بعدها في عزل تخيلاتي عن الكاتب عما يكتبه. الكتابة خلق لعالم موازي، والكُتاب ليسوا آلهة ليخلقوا إنسانهم على شاكلتهم.

أرثر ميلر يظهر في الصور كنجم سينما أكثر منه ككاتب مشغول بالقراءة وبالتفكير فيما يمكن للتضخم الاقتصادي أن يفعله برجل مبيعات عجوز. في الصور التي يظهر فيها مع زوجته مارلين مونرو يبدو أكثر غرورا منها. يبدو تجاهله لها متعمدا كأنها غير موجودة. حتى صورة زفافهما بدت فيها مبهورة به فيما كان مشغولا هو بتقطيع تورتة الفرح استعدادا للاحتفال. صورهما معا أحبطت تصوراتنا كمراهقين عن الرجل نصف المشهور الذي تزوج أسطورة الإغواء. صورهما تُظهر قدر التعالي الذي كان يشعر به نحوها كجسد جميل بلا عقل. صورهما تظهر كيف أنها شاطرته الرؤية نفسها حتى أنها عوضت ذلك بعدة صور تظهر فيها وهي تقرأ!

الصورة لم تعد شيئا منفصلا فحسب عن النص المكتوب لكنها أيضا صارت منتَجا فنيا قابلا للقراءة أيضا. الكُتاب – كالفنانين – أشخاص يودون لو أن كل الناس يعرفون صورهم. الصورة ليست فقط بوابة أولى للقراءة لكنها هي ذاتها نص للقراءة. الصور الملهمة لأينشتين لا تخص ذلك الذي انشغل منذ دراسته الثانوية بتحطيم نظريات نيوتن وتخصص في الفيزياء الرياضية! لدرجة أنه حين سافر للولايات المتحدة واستقبله شارلي شابلن في بيته زحفت الجماهير لرؤيته، حتى أن شارلي – ربما – شعر بالغيرة. غيرة لم تفلح محاولة أينشتين تخفيفها بالقول “أكثر ما يعجبني في فنك يا مستر شارلي أنه عالمي، فأنت لا تتكلم في أفلامك ومع هذا فإن العالم كله يفهمك” فبادره شارلي – متهكما – “هذا صحيح.. ومع هذا فإن لديك شهرة مساوية والعالم كله معجب بك مع أن أحدا لا يفهم شيئا مما تقول”! في النهاية كانا – وهو ما يظهره لنا نص الصورة – مهرجين يتنافسان على نيل إعجاب الجماهير.

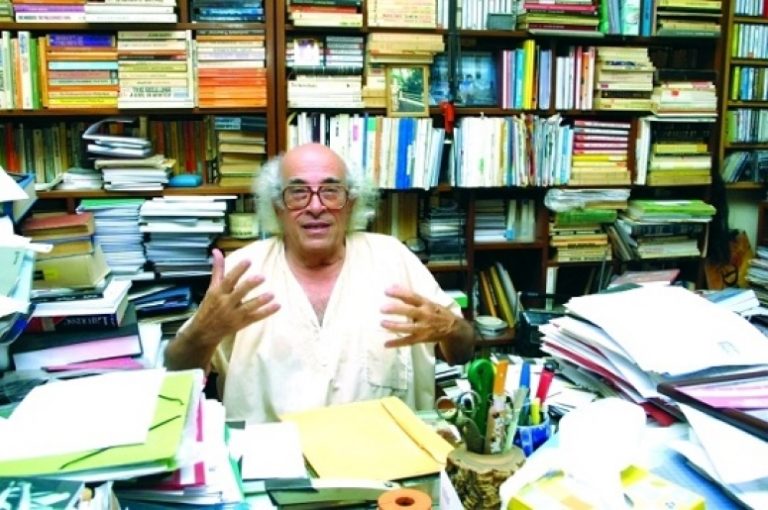

للكاتب – في ظني – نصان. نص يكتبه بالحروف والآخر بالصور. وهما نصان يمكن قراءتهما كل على حدة أو كل بإزاء الآخر، لدرجة أني أفكر في قراءة للصور الخاصة بالكاتب يكون مفتاحها النص المكتوب وليس العكس. قراءة للصورة تتبادل فيها مع النص المكتوب دور العتبة.