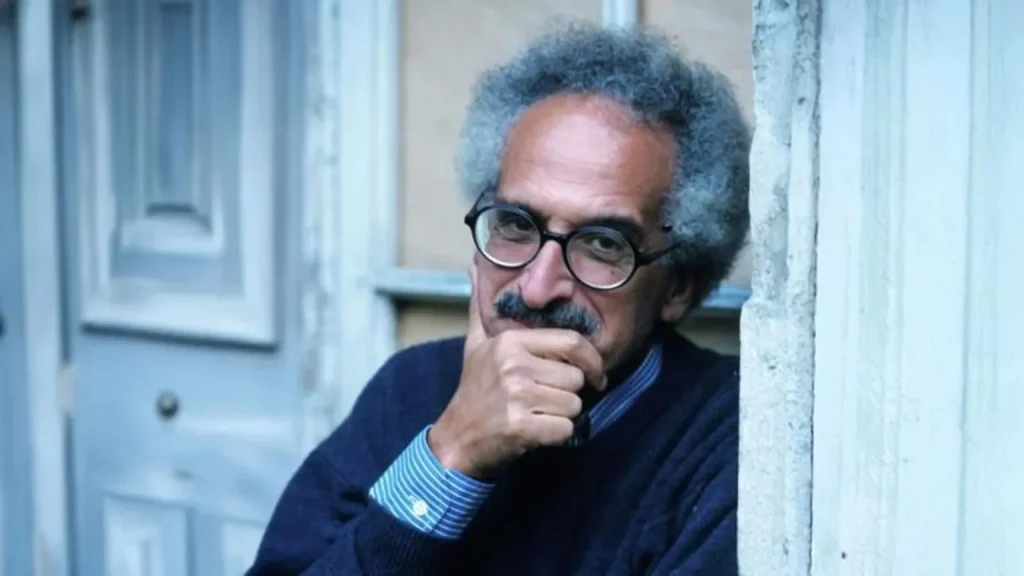

نور الهدى سعودي

رحل صنع الله إبراهيم، تاركاً فراغاً في المشهد الأدبي العربي يصعب ملؤه. كاتب اختار أن يكتب من الهامش وعن الهامش، بلغة تخلو من الزخرفة وتمتلئ بالصدق العاري المؤلم.

وُلد صنع الله إبراهيم عام 1937 في القاهرة، ودرس الحقوق لكنه انجذب مبكراً للأدب والسياسة. اعتُقل عام 1959 بتهمة الانتماء لتنظيم شيوعي، وقضى خمس سنوات ونصف في السجن، تجربة قاسية طبعت كتابته بطابعها الخاص. بعد خروجه من السجن عام 1964، عمل في الصحافة والترجمة، وتفرغ للكتابة الروائية التي جعلت منه صوتاً مختلفاً في الأدب العربي المعاصر.

في “تلك الرائحة”، روايته الأولى التي ظهرت عام 1966، قدّم صنع الله إبراهيم نموذجاً مختلفاً للكتابة العربية. لغة متقشفة، جمل قصيرة متقطعة، تفاصيل يومية مملة في ظاهرها لكنها تحمل في طياتها عمق التجربة الإنسانية تحت القهر. الرواية التي استوحاها من تجربة السجن، لم تكن مجرد شهادة شخصية بل وثيقة أدبية عن زمن كامل.

الغريب في أدب صنع الله إبراهيم أنه كلما ابتعد عن الحدث صار أقرب إليه. في “اللجنة” (1981)، لا نعرف من هي اللجنة ولا ما هي صلاحياتها، لكننا نفهم تماماً طبيعة السلطة العربية: غامضة، مطلقة، عبثية. البطل الذي يحاول أن يفهم ما يحدث له، يشبهنا جميعاً ونحن نحاول فهم أنظمة لا منطق لها سوى منطق البقاء.

الرواية تستخدم تقنية الكولاج، تدمج مقتطفات من الصحف والإعلانات والوثائق الرسمية، تخلق نسيجاً سردياً يعكس تشظي الواقع وعبثيته. هذه التقنية التي طورها صنع الله إبراهيم أصبحت سمة مميزة في أعماله اللاحقة. الوثائق المدمجة في السرد ليست زينة أو إضافة، بل جزء عضوي من البناء الروائي، تكشف التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش، بين اللغة البيروقراطية والحياة الإنسانية.

“ذات” (1992) كانت مغامرة أخرى في الكتابة. امرأة عادية من الطبقة المتوسطة تصارع للبقاء في زمن التحولات الاقتصادية. لكن ذات ليست مجرد شخصية، إنها مصر نفسها في عقود الانفتاح، تتآكل ببطء، تفقد ملامحها، تتحول إلى شيء لا تعرفه. الرواية التي تبدو بسيطة، تخفي تعقيداً بنائياً وفكرياً نادراً.

من خلال حياة ذات اليومية، نرى انهيار منظومة القيم، تحول المجتمع من التضامن إلى الفردية، من الإنتاج إلى الاستهلاك. صنع الله يستخدم الإحصائيات والأرقام والبيانات الاقتصادية، يدمجها في السرد بطريقة تجعلها جزءاً عضوياً من القصة، لا مجرد معلومات مضافة. الأرقام تصبح شخصيات، والإحصائيات تتحول إلى مصائر. هذا المزج بين الخاص والعام، بين الحياة الشخصية والتحولات الاقتصادية الكبرى، يخلق صورة بانورامية للمجتمع المصري في لحظة تحول حاسمة.

ما ميز صنع الله إبراهيم ليس موضوعاته فقط، بل طريقته في الكتابة. لا يشرح، لا يفسر، لا يحلل. يضع التفاصيل أمامك ويتركك تصل إلى النتائج. وصف دقيق للأشياء: رائحة الزنزانة، ملمس الجدران، طعم الخبز اليابس. التركيز على الحواس، على المادي والملموس، يخلق عالماً روائياً كثيفاً وحقيقياً.

هذا الأسلوب التسجيلي، الذي يبدو محايداً وبارداً، يحمل في طياته شحنة عاطفية هائلة. البرود الظاهري يخفي غضباً عميقاً، والحياد المزعوم يكشف عن موقف نقدي حاد. الكاتب لا يحتاج أن يقول لك إن هذا ظلم، التفاصيل تصرخ بالظلم. لا يحتاج أن يصف القهر، الأشياء المادية تجسد القهر. هذه التقنية تحترم ذكاء القارئ، تجعله شريكاً في العملية الإبداعية، لا مجرد متلقٍ سلبي.

في “بيروت بيروت” (1984)، رصد الحرب الأهلية اللبنانية لكن ليس كمراسل حربي. رصد تفكك المدينة، تحولها من حلم عربي كوزموبوليتاني إلى كابوس طائفي. الصحفي المصري في الرواية يكتشف أن الحرب ليست في الشوارع فقط، بل في النفوس، في اللغة، في طريقة النظر إلى الآخر.

الرواية تتناول أيضاً دور المثقفين العرب في الحرب، تساؤلاتهم، عجزهم، تواطؤهم أحياناً. صنع الله لا يدين ولا يبرئ، يكتفي بالرصد الدقيق الذي يكشف أكثر مما يخفي. المدينة التي كانت رمزاً للتنوع والانفتاح تتحول إلى ساحة للقتل على الهوية. اللغة نفسها تصبح سلاحاً، والأسماء تتحول إلى أحكام بالموت أو الحياة.

“القانون الفرنسي” (2008) كانت قراءة مختلفة لحملة نابليون على مصر. ليست رواية تاريخية بالمعنى التقليدي، بل تأمل في لحظة التماس الأولى بين الشرق والغرب الحديث. لحظة مؤسسة لسوء الفهم المتبادل الذي ما زال مستمراً.

صنع الله يستخدم المصادر التاريخية، يوميات الحملة، مذكرات الضباط الفرنسيين، سجلات المحاكم، يعيد تركيبها في نسيج روائي يكشف عن آليات الهيمنة الاستعمارية وأشكال المقاومة المحلية. التاريخ هنا ليس ماضياً ميتاً بل حاضر حي، الأسئلة التي طُرحت قبل قرنين ما زالت مطروحة اليوم: كيف نتعامل مع الآخر؟ كيف نحدث دون أن نفقد هويتنا؟ كيف نقاوم دون أن نتحول إلى صورة معكوسة للمستعمر؟

اللافت أن صنع الله إبراهيم لم يكتب عن الأبطال. شخصياته عادية، ضعيفة أحياناً، مهزومة غالباً. السجين الذي يخرج مكسوراً، الموظف الصغير الذي يواجه بيروقراطية عبثية، المرأة التي تكافح للبقاء في مجتمع يتحول. هذه الشخصيات لا تصنع التاريخ، التاريخ يصنعها، يطحنها أحياناً.

لكن في رصد هذا الطحن، في توثيق هذه الهزائم الصغيرة، تكمن قوة أدب صنع الله إبراهيم. الشخصيات العادية تصبح رموزاً، ليس رموزاً مجردة بل رموزاً حية نابضة. نتعرف على أنفسنا في ضعفها، في محاولاتها اليائسة للبقاء، في هزائمها الصغيرة وانتصاراتها النادرة. هذا الأدب لا يقدم عزاء كاذباً، لا يعد بخلاص قريب، لكنه يقدم شيئاً أثمن الصدق.

أسلوبه التقشفي لم يكن اختياراً جمالياً فقط، بل موقفاً أخلاقياً. اختار الصمت البليغ والبساطة المليئة بالمعنى. كل كلمة محسوبة، كل جملة مقطرة. الوصف الدقيق للأشياء المادية يصبح طريقة لكشف الأبعاد المعنوية. رائحة العفن في الزنزانة تكشف عفن النظام، ضيق المكان يعكس ضيق الأفق، البرد القارس يجسد برود العلاقات الإنسانية.

هذه اللغة المتقشفة تتطلب قارئاً نشطاً، قارئاً مستعداً للمشاركة في بناء المعنى. صنع الله إبراهيم لا يقدم وجبات جاهزة، بل مواد خام يصنع منها القارئ وجبته الخاصة. هذا الاحترام للقارئ، هذه الثقة في ذكائه وحساسيته، نادرة في الأدب العربي المعاصر.

المثير أن رواياته التي كُتبت قبل عقود تبدو اليوم أكثر راهنية من أي وقت مضى. “اللجنة” التي كُتبت في السبعينيات تصف الواقع البيروقراطي العربي بدقة لم تتغير. “ذات” التي رصدت تحولات الثمانينيات والتسعينيات تبدو وكأنها تتحدث عن اليوم. هذه القدرة على رؤية الثابت في المتغير، الجوهري في العرضي، تجعل من أدب صنع الله إبراهيم شهادة تتجاوز زمنها.

تبقى كتابات صنع الله إبراهيم شهادة على إمكانية الصدق في زمن الكذب، على قدرة الكلمة البسيطة على مقاومة البلاغة الفارغة، على أن الأدب الحقيقي لا يموت حتى لو مات كاتبه. إرثه ليس في الكتب التي تركها فقط، بل في الدرس الذي قدمه: أن الكتابة فعل مقاومة، وأن الهامش قد يكون أكثر أهمية من المركز. صنع الله إبراهيم علّمنا أن الأدب الحقيقي ليس ترفاً ثقافياً بل ضرورة وجودية، ليس زينة للحياة بل شهادة عليها. وهذا، أثمن ما يمكن أن يتركه كاتب.