جمال الطيب

السفر إلى الدول الأوربية والعمل هناك خلال العطلة الصيفية، حلم كان يراود معظم الطلبة بالمرحلة الجامعية في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكان العمل لا يخرج عن بيع الصحف، غسيل الأطباق، محطات البنزين وغيرها من المهن المتدنية؛ التي لا تحتاج إلى معرفة أو خبرة سابقة، بجوازات سفر مخفضة السعر؛ مخصصة للطلبة، ولا تتعدى مدة صلاحيتها الستة أشهر.

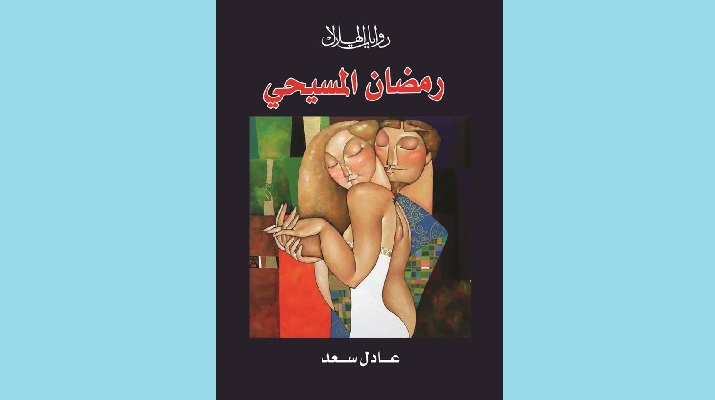

عن هذه التجربة تدور أحداث رواية “رمضان المسيحي”، للكاتب والروائي “عادل سعد” -الصادرة عن “دار الهلال” –2015. من خلال رحلة بطلها إلى اليونان. ولتقريب صورة التفاوت المعيشى والحضاري، بين الوطن/ مصر والبلد الأوروبي/ اليونان التي ينوي السفر إليها، يستهل المؤلف/ الراوي روايته كممفتح لها؛ بأحداث نستشرف منها هذا التفاوت المعيشي داخل الوطن/ مصر نفسه. ويتضح من خلال السرد، بالإشارة إلى قرية “درنكة” إحدى قرى محافظة أسيوط بجنوب جمهورية مصر العربية؛ بأهلها وعاداتها، وكلية “سان مارك” المقامة على الطراز الفرنسى بمدينة الإسكندرية بطلابها ومشجعيها، ولكن يجدر التنويه هنا أن الكلية التي تخرج منها الملك حسين والملكة صوفيا وعمر الشريف، كما جاء في سرد الرواية، هي كلية فيكتوريا وليست سان مارك. بطريقة “الفلاش باك” يروي البطل رحلة قدومه إلى “أثينا” عبر الدكتور “على نصار” النصاب- كما جاء في وصف بطل الرواية- والذى يعمل بجامعة أسيوط، حيث يدرس فريق الطلبة المسافر إلى اليونان، فيقول عنه: “وكان يربح فى رحلة لا يستغرق الإعداد لها أكثر من شهر واحد ربع مليون جنيه، وهو لا يعرف كيف يسكن داخل القميص والبنطلون” (ص17). يلجأ “رمضان” المواطن المصري إلى طلب اللجوء السياسى، والشكوى من الاضطهاد الديني في الموطن الأصلي، ليكون وسيلة لضمان الإقامة باليونان، وتقام بهذه المناسبة احتفالية تُذاع على القنوات الفضائية ابتهاجًا بهذا المولود المسيحي الجديد، يسهب المؤلف/ الراوي في سردها، فيقول: “وسط عدسات التليفزيون، تناول القربان؛ ليولد على الهواء مباشرة مسيحياً من جديد، وبعد مراسم تغطيسه وتعميده، انحنى خاضعاً، ولما نهض رسم البطرك علامة التثليث على صدره، وأعلنت المذيعة فى وقار وهى تتابع طقوس الكنيسة البطيئة: رمضان تذوق قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز (البرشان) مغموسة فى القليل من الخمر الذى يمثل دم المسيح، ورمضان صار الآن واحدًا من أبناء الكنيسة، مسيحيًا، تعمّد ببيت الرب، وتناول القربان المقدس، ونال بركة “سر الأفخارستيا”، وحرصًا على حياته، صار فى حماية اليونان، ولاجئاً سياسياً؛ لأن – الهمج- قد يقتلونه كأحد المرتدين” (ص9)؛ وسر الأفخارستيا أو سر التناول أو القربان المقدس هو أحد الأسرار السبعة المقدسة فى الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية أو أحد السرين المقدسين فى الكنيسة البروتستانتية، وينعي بعدها “رمضان قاسم العربجي” لأهله في الوطن وفاته. وعن حرص رمضان على الاحتفاظ بالإسم، ومراوغته للمحقق، ومحاولته التنصل من الإسم “خريستو”، الذي تم إختياره له من قِبل المحقق، يقول المؤلف/ الراوي: ” تشجع رمضان وسأل: وما عيب رمضان؟

قال المحقق: لا يوجد عيب، لكن ما معناه؟

سأل المحقق المترجم طويلًا عن معنى رمضان بالعربية، فقال إن معناها شهر التقرب من السماء بالصيام والصلاة، واعتقد المحقق أنها فى العربية تعنى الصيام الكبير، وختم على خانة الاسم بالموافقة” (ص22)، ويواصل: “فى المساء عاد للمقهى منتصرًا بقصة الضحك على المحقق والمحافظة على إسلامه” (ص23). يتجول بنا بطل الرواية بين معالم أثينا السياحية، فنتعرف على كاليثيا ، الأكروبول، شوارع بلاكا، سوق مونستراكى، والحرس اليوناني، والذي يقول عنه: “ومشهد الحرس اليونانى فى زيه التقليدى بالتنورة القصيرة والحذاء السفينة والجوارب المطرزة وغطاء الرأس الأحمر والبندقية” (ص15)؛ وفي شوارعها، يقوم بطل الرواية برصد سلوكيات البشر واحترامهم للنظام والقوانين، فأول درس يتلقونه في كيفية التعامل مع القمامة، الذي يتبين من رد صديقهم “عادل” على الرسالة التي وجدوها على أكياس القمامة الخاصة بهم والتي تركوها خارج شقتهم، والذي يقول لهم عنها، حتى دون أن يقرأها بحكم طول إقامته هناك ودرايته بالقوانين والتعاملات: “الحكاية ممنوع أن تضع كناسة مفتوحة أمام الباب، الأمر الثانى جامع القمامة يمر ثلاثة أيام فى الأسبوع، هى الأيام المسموح فيها بإخراج المخلفات، بحيث لا يمضى سوى ساعة ويحملها ويمضى؛ وحتى لا تؤثر رائحتها على السلم، أخيراً هناك صندوق أمام باب العمارة للقمامة، والسكان يتناوبون على تنظيفه، كل شقة أسبوع” (ص21)، والردع للمخالفين بغلظة وجفاء، كواقعة المترو، والتي يقول عنها بطل الرواية: “ممنوع التدخين فى المترو، ركب معى جابر، وكنا عائدين فى إحدى الأمسيات، وأشعل سيجارة، اقترب شخص وأمسكها، وألقاها من الشباك” (ص40)، ويعود ليؤكد على احترامهم للقوانين وتقديسهم لها، فيقول: “لم يكن هناك محصل للتذاكر، ونخرج من بوابات المترو بلا مراجعة، فقط بين الحين والآخر يصعد مراقب، يسأل عن التذاكر” (ص41)، وفي الأتوبيس، كانت النظرات المستنكرة والمستهجنة للمخالف هي الرادع: “فى الأتوبيس كان الأمر مختلفاً، لا يوجد غير السائق، وفى الخلف ماكينة، تمنحها عشرة دراخمات، فتمنحك التذكرة، أحياناً ينسى أحد، ويصعد وينسى قطع التذكرة، لن يحدث شئ، سوى أن عيون الركاب ستحاصره؛ ليشعر بالخجل” (ص41). وفي المقابل يقوم برصد سلوكيات المصريين المغايرة، من سرقة رمضان لماكينات الحلوى والمشروبات، وارتيادهم لسينيمات الجنس التي تعمل 24 ساعة ، وشارع “بيريوس” الغنى ببيوت الدعارة، وهروبهم الدائم من البوليس السياحي لعدم قانونية إقامتهم. بعد هذه الجولة، يحدثنا عن مواطني هذه البلد، في شخص السيدة “تولا”، التي كانوا يلقبونها بــ “خالتي تولا”، و”أورانيا” التي وقع في حبها، ويصفها في نعومة وعذوبة، قائلاً عنها: “سبعة عشر عاماً من الجمال، ملاك من الياسمين وعيونها نصف جمال الدنيا، والباقى أنفها اليونانى والفم الدقيق، وشعرها الأسود الفاحم المسدل، على حمرة من الخجل” (ص54)، واليونانيين الذين سبق لهم العيش في مصر، وتركوها لظروف متباينة، وصادفوا إحداهن، التي تقول عن ذكرياتها: “أنا مصرية يونانية، من الإسماعيلية، رجعت اليونان لكن أنا مصرية، الناس هنا مش بيحبونى، أنا كنت مبسوطة، الناس هناك طيبين” (ص43). تنتهي هذه الرحلة التي استمرت لمدة العام، بعودة بطل الرواية إلى مصر ثانية، لينهي هذه المعاناة والمطاردة اللتان يتعرض لهما، من جرّاء إقامته الغير شرعية. يؤخذ على الرواية تداخل الأزمنة، فتبدأ بقول المؤلف/ الراوي: ” وتلك رواية أخرى، لا أحكيها هنا- لأنها طويلة- عن بعض هؤلاء، عندما سافروا فى أواخر السبعينيات لأوروبا، وما جرى هناك” (ص8)، وفي صفحة ( 35 ) على لسان بطل الرواية: “أدخلت الخضار والفاكهة للمطبخ، وسألت صاحبة البيت هامسًا: منْ يسكن هناك؟

مطت شفتيها قائلة: كارامانليس. رئيس الجمهورية.”، ولكن التاريخ يسجل أن كرامنليس أصبح رئيسًا لوزراء اليونان فى 10 مارس 2004 بعد فوز حزبه فى الانتخابات العامة التى جرت فى 7 مارس 2004، وفي صفحة (53) يقول: “خرجت خالتى تولا يومها بالفستان الأزرق الوحيد والبروش تقليد الألماس، وأطلقنا الصافرات خلفها؛ لنعاكسها، قالت إنها ذاهبة لانتخاب بابا ندريو”، ثم يواصل: “أعلنت النتائج فى المساء، وانحسر الزحام عن الميادين، وعادت خالتى تولا وصديقاتها يغردن كالعصافير.”، في حين أن بابا ندريو أصبح رئيس وزراء اليونان بالفترة من 6 أكتوبر 2009 إلى تاريخ استقالته فى 9 نوفمبر 2011، وفي صفحة (82) يقول: “فى المساء توافد على المطعم مئات الفلسطينيين، معظمهم من الجرحى، عقب اجتياح إسرائيل لبنان.”، وقد تم هذا الاجتياح عام 1982. وتزداد هذه البلبلة الزمنية في الفصلين (26، 27)، واللذان كان يمكن حذفهما والأستغناء عنهما دون حدوث أي خلل أو تأثير على بنيان النص، فيقول في الفصل (26) صفحة ( 110) على لسان بطل الرواية: “بعد ربع قرن، رجعت أثينا.”، وفي الفصل (27) صفحة ( 117 ) يضيف: “رجعت لليونان بعدها بثلاث سنوات أخرى”. يُحسب للمؤلف في رصده للتفاوت المعيشي، والحضاري، والسلوكي، بين البلدين، تناوله السرد على مستويين، أولهما داخلي (درنكة، سان مارك)، والثاني خارجي (المصريين، اليونانيين)، فجاءت المفارقة واضحة وجلية، كما جاءت اللغة لتتناسب مع الشخصيات، وإن مالت في بعضها إلى الفجاجة، كما برع في صوره البلاغية النابعة من بيئتها، فيقول: “ووصلت فرقتنا، بالجلاليب، كخيط من تغريبة عمال التراحيل” (ص7)، ويقول أيضًا: “ودخلت الملعب أقدام أثارت فزع الأرضية الباركية” (ص7).