أندري بريتون

ترجمة: مبارك وساط

القسم الأوّل

كان البستان، في تلك السّاعة، يَمدُّ يديه الشّقراوين فوق السّاقية السّحريّة. حِصْنٌ من دون دلالة كان يمضي على عجلات فوق سطح الأرض. قربَ الإله كان دفترُ هذا الحصن مفتوحاً على رسمٍ لظلالٍ، لرِيشٍ، لأزهار سَوْسن. بقُبلةِ الأرملة الشّابّة، كانَ اسْمُ النُّزُل المُلامَس مِن قِبل سُرْعةِ السّيارة ومن قِبَلِ الأعشاب الأفقيّة المعلّقة. كذلك لم تهتزّ قطّ الفروع حامِلةُ تواريخ السّنة الماضِية لدى دُنُوّ السّتائر، حين كان الضّوء يقذف بالنّساء إلى الشُّرُفات. كانت الإيرلنديّة الشّابّة التي سَبّبتْ لها البلبلةَ تشكّياتُ الرّيح الشّرقيّة تستمع لطيور البحر وهي تضحك في حضنها.

«يا بناتِ اللحد الأزرق، يا أيّام أعياد، يا أشكالاً لصلاةِ تبشيرٍ قُرعتْ أجراسُها وتُؤَدّيها عيناي ورأسي حين أستيقظ، يا أعرافَ الأقاليم ذاتِ البقع المتموّجة، إنّكنّ تجلبْن لي شمسَ المَنْجرات البيضاء، المَنْجراتِ الآليّة، وشمسَ الخمر. إنّها ملاكي الشّاحب، يداي المطمْأَنَتان جَيّداً. نورسَا الفردوسِ المفقود!»

يدخلُ الشّبح على رؤوس أصابعه. بسرعةٍ يتفحّصُ البرج وينزل السُّلمَ المُثلّثَ الشّكل. جورباه الطّويلان الحريريان الأحمران يبثّان وَميضاً دَوّاراً على المنحدرات التي من أَسَل. عُمْر الشّبح مئتا عامٍ تقريباً ولا يزال يتكلّم الفرنسيّةَ قليلاً. ولكنْ في لحمه الشّفّاف يتواءمُ طَلُّ الصّباح وعَرقُ الكواكب. إنّه ضائعٌ بالنّسبة لنفسِه في هذا الصَّقع المتحنِّن. الدّردارة الميّتة والكَتَلْبة ذات الأوراق الشّديدة الخُضْرة هما وحدهما اللتان تتأوّهان وسط سَيْل حليب النّجوم المتوحّشَة. نواةٌ تنفجِر بداخل ثمرة. ثم تَمرّ السّمكة-الزّورق، ويداها على عينيها، طالبةً لآلئَ أو فساتين.

امرأةٌ تغنّي في نافذة حِصْنِ القرن الرّابع عشر هذا. في أحلامها، هنالك أشجارُ جَوزٍ سُود. لا أعرفها بَعدُ لأنّ الشّبح يَستفيض في جعلِ الطّقس من حوله رائقاً. فجأةً حلّ الليل مثلما دائرة زخارف من أزهار مقلوبة فوق رؤوسنا.

سفينة كبيرة هي جرَسُ فرارنا المتكرّر: الفرار في الخامسة صباحاً، حين يَرين الشّحوب على الجميلات المسافرات في القطار السّريع وهنّ في أسِرّتهن السّرخسيّة، الفرار في الواحدة زوالاً مُروراً بزيتونة القتل. سفينةٌ كبيرة هي جَرسُ فرارنا المتكرّر في كنيسةٍ شبيهةٍ بِظِلّ مدام دي پومپادور. لكنّي قرعتُ جرس الحاجز المُشَبّك في مدخل الحصن. جاءت للقائي خادماتٌ عديدات لابساتٍ قُمصاناً داخليّةً لصيقة من ساتان في لون الضّوء. في الليل المجنون تبدو على وجوههنّ المُشْفِقة سِيمَا الخوف من أنْ يلحق بهنّ ما يَشين. « فيمَ ترغب؟

– قُلْن لسيّدتكنّ إنّ طرف سريرها هو نَهرُ أزهار. اُجلُبنَها من جديد إلى قبو المسرح هذا الذي كان يخفق فيه باقصى جهد قلبُ عاصمةٍ نسيتُها. قُلْن لها إنّ وقتها ثمينٌ عندي وإنّ كلّ أحلام يقَظتها تشتعل في شمعدان رأسي. ولا تنسَيْنَ أنْ تُبَلّغنها رغباتي المُعتلجة تحت الأحجار التي هي أنتنّ. وأنتِ الأجملَ من بِزْرة شمسٍ في منقار الببّغاء الفاتن بهذا الباب، قولي لي فَوْراً كيفَ حالُها. إذا صحّ أنّ الجسر المتحرّك للَبلاب الكلام سينزِل هنا إثْرَ نداءٍ بسيط من رِكَاب.

– أنتَ على حقّ، قالتْ لي، فالظِّل الحاضر هاهنا قد خرجَ عند الظّهيرة راكباً فرساً. وكانتْ الأعنّة مُشكّلةً من كلماتِ حُبّ، فيما أعتقد، لكن ما دامت مناخيرُ الضّباب وكُيَيْسات اللازورد قد جلبتْك إلى هذا الباب الصّفّاق إلى الأبد، اُدْخلْ وداعبْني بملامساتك عبر هذه الأدراج التي تنغل فوقها الأفكار. »

من أسفل إلى أعلى كانت تتطاير زنابير كثيرة لكلٍّ منها ضِلعان متساويان. كان فَجْرُ المساءِ الجميلُ يتقدّمني، عيناهُ في سماءِ عينيّ ومن دون أن يلتفت. هكذا تضطجع السُّفن في زوبعة الفِضّة.

عِدّة أصداء تتجاوب على الأرض: صدى الأمطار شبيهُ سِدادة فلّينٍ مشدودة إلى قصبة صيد، صدى الشّمس وكأنّها الصّودا الممتزجة بالرّمل. الصّدى الحاضرُ هو صدى الدّموع والجَمال الخاصّ بالمغامرات المستعصيةِ قراءتُها، وبالأحلام المبتورة. ها نحن نصل إلى مقصدنا. وكان الشّبح الذي ارتأى، خلال الطّريق، أن يلتحم بالقدّيس “دوني”، يزعم أنّه يرى في كلّ وردةٍ رأسَه المقطوع. تمتمةٌ ملتصقة بزجاج النّوافذ وبالدّرابزين، تمتمة باردة، كانت تنضمّ إلى قُبَلنا دون أيّ تحفّظ.

على طرف الغيوم تقبع امرأة، على طرف الجُزر امرأة تقبع مثلما على الحيطان العالية المزيّنة بكَرْمٍ لمّاع يَنضج العنب، بعناقيده الجميلة الّذهبيّة والسّوداء. هنالك أيْضاً شَتلةُ الكرمة الأمريكيّة، وهذه المرأة كانت شتلةَ كرمةٍ أمريكيّة، من النّوع الذي هو آخِرُ ما تمّ توطينه في فرنسا والذي يُنتِج حبوبَ خُبَّازى قِمَعيّة لمْ تُخْتَبرْ بعدُ نكهتها الكاملة. كانتْ ذاهبة آيبة في شقّةٍ- ممرّ شبيهة بالمقطورات-الممرّات في القطارات الأوروبية فائقةِ السُّرعة، مع فارق أوحدَ هو أنّ إشعاع مصابيحها لم يكن يُمكّن من التّمييز الواضح لدَفق صُهارات الحُمم، للمآذن وللكسل العظيم لحيوانات الهواء والماء. سعلتُ مرّاتٍ عِدّة واندسّ القطار المذكور في أنفاق، ونوَّم جسوراً مُعلَّقة. إلاهةُ المكان ترنَّحتْ. تلقّفتُها بين ذِراعيّ، ووشوشاتٌ تنبثق منها، ووضعْتُ شفتيّ على عنقها دون أن أقول كلمة. ما جرى بعد ذاك يندّ بأكمله تقريباً عن ذهني. فأنا لا أُلاقينا من جديد إلّا بعد وقت، هي في زينةٍ صارخة بشكل رهيب تجعلها تشبه تروساً متشابكة في آلة جديدةٍ تماماً، وأنا مندسّ بقدر ما أستطيع في هذا اللباس الأسود الممتاز الذي لمْ أعُد أخلعه منذ ذلك الوقت.

كان عليّ أن أمرّ، قبل هذا، بكَابَاريهٍ يُشْرف عليه أعضاءُ عُصبةٍ سياسية قُدامى جِدّاً سبّبتْ لهمْ حالتي المدنيّة بلبلةَ طيور. رافعةٌ أتذكّرها أيْضاً رفعتْ إلى السّماء عُلباً كانت شَعَراتٍ ولا شكّ، وبأيّ خِفّةٍ رهيبة يا إلهي. ثمّ حلّ المستقبل، المستقبل نفسه. كانت الطّفلة-الشّعلة، الموجةُ الرّائعة التي ظهرتْ قبل لحظات، تقود خطاي كما لو كانتْ أشرطة من ورق الزّخرفة. تشقّقاتُ السّماء أيقظتني أخيراً: لمْ يَعد هنالك لا بستان، ولا نهار ولا ليل، ولا جنازات بيضاء تمضي على رأسها أَطواقٌ من زجاج. كانت المرأة التي اتّخذتْ مكاناً إلى جانبي تتملّى انعكاسَ قدميها في بِركةٍ من ماء الشّتاء.

لم أعد أُبصر جيّداً من بعيد، فكما لو أنّ شلّالاً وُجِد فيما بيني وبين مسرح حياتي الذي لم أكن الممثّل الأساسيّ فيه. طَنينٌ حبيب إلى القلب يُرافقني. على امتداده تَصفرّ الأعشاب وتنكسر حتّى. حين أقول لها: « امسكي هذه الكأس المدخّنة التي هي يدي في يديك، فها هو الكسوف »، تبتسم وتغوص في البحار لتستخرج منها فرع مرجان الدّم. لسنا بعيدين عن مَرعى الموت ومع ذلك فنحن نُؤوي ريحاً وأمَلاً في هذا الصّالون الذّابل. أنْ أحبّها، ذلك خَطر ببالي مثلما يُحِبّ المرء. لكنّ نصف ليمونة خضراء، وشَعرَها الذي هو شَعر مجذاف، وسهوَ الفخاخ عن القبض على البهائم الحَيّة، هي ما لمْ أستطعْ التّخلّصَ منه كُلّيةً. وهي الآن تنام، قُبالة اللانهائيّ من غرامياتي، أمام هذه المرآة التي أكمدتْها الأنفاس الأرضيّة. فهي حين تنام تصبح حقّاً مِلكاً لي، وأدخل في حُلمها مثلما لِصّ وأفقدُها كما يُفقَد تاج. لقد سُلِبتُ جذور الذّهب، بالتّأكيد، لكنّي أمسكُ بخيوط العاصفة، وأحتفظ بالأختام الشّمعِيّة للجريمة.

لقدْ وصفتُ أقلّ حاشيةٍ للهواء أهمّية، تلك التي يَهرب إليها ويموت فيها تُدْرُجُ القمر، التي يهيم فيها مُشط الزّنازين الباهر، التي فيها تُنقَع ياقوتِيّةُ الشّرّ، وصَفتُها في لحظاتِ صفاءٍ ذهْنِيّ يُصبح نادراً لديّ أكثر فأكثر، وأنا أرفع بِحنان مُفْرط هذه الضّبابة البعيدة. والآن، فالرّقة هي التي تعود، والجادّة شبيهة بملّاحة تحت اليافطات المُضاءَة. أعودُ بفواكهَ بَرّية، بثمار عِنبيّاتٍ مُشَمّسة أمنحها لها، فتكون بين يديها جواهرَ عظيمة. يبقى واجباً إيقاظُ الرّعشات في أجمات الغرفة، وربطُ جداول في نافذة النّهار. هذه المُهمّة هي خاتمة كلّ شيء، الخاتمة الرّائعة المُسَلّية التي تُبقينا يَقظَيْن رغم كلّ تعبنا، رجلاً وامرأة، وذلك بحسب مسارات الضّوء وبمجرّد ما نتمكّن من تخفيف سرعته. والنّساء، خادِماتُ الضّعف، خادماتُ السّعادة، يُغَرِّرْن بالضّوء مقهقهات.

…………………………………

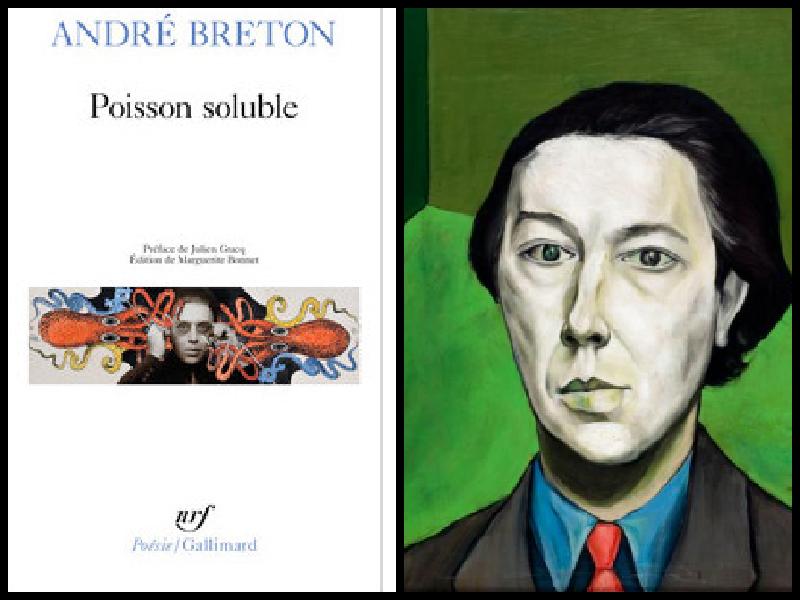

*”سمكة قابلة للذّوبان”: كتاب شِعريّ لأندري بريتون، ظهر سنة 1924، ويتكوّن من اثنين وثلاثين قِسماً، كلّ منها عبارة عن قصيدة نَثر.

*أندري بريتون ـ André Breton ـ (1896 ـ 1966) هو شاعر فرنسيّ، يُعَدّ رائداً ومُنظّراً للاتّجاه السّورّياليّ. من أعماله: الحقول المغناطيسيّة ( بالاشتراك مع فيليپ سوپو)، المسدّس ذو الشّعر الأبيض، سمكة قابلة للذّوبان، الخطى الضّائعة، نادجا، المصباح في ساعة الحائط…