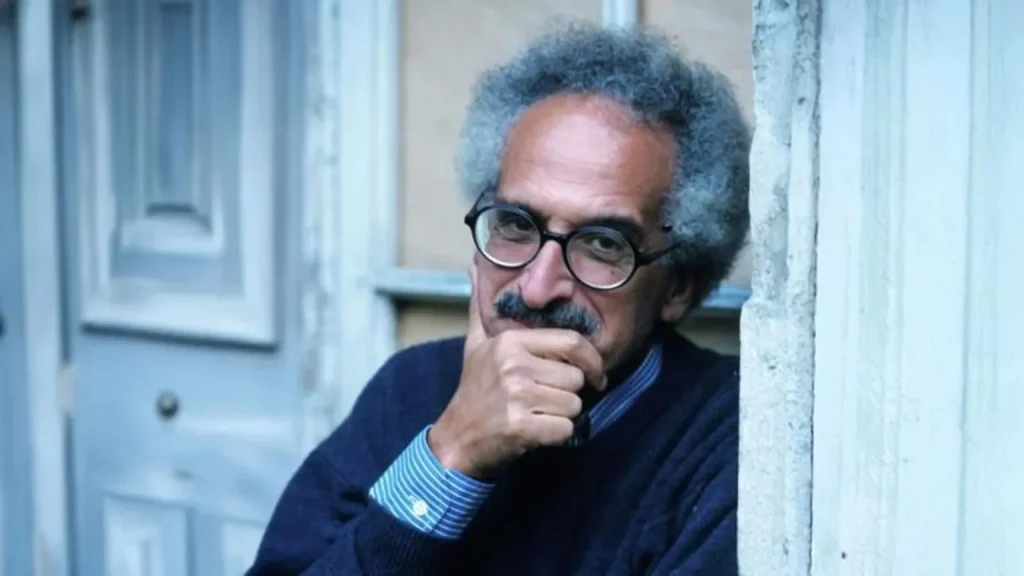

شعبان يوسف

عندما تفتح وعي صنع الله إبراهيم في مطلع الخمسينات من القرن العشرين ـ لم يكن وحده كما يقول في شهادة بمجلة مواقف 1992 ـ بل إنه استيقظ في يوليو عام 1952، وهو ابن الطبقة المتوسطة، على أن ضبّاطًا من القوات المسلحة استولوا على السلطة، وعرضوا برامجهم على هيئة قرارات وعمليات تنفيذية. كان هناك الكثير من مثقفي وكتّاب ومبدعي تلك الفترة يراقبون الأحداث عن قرب، بل كانوا مشاركين فيها، وكان المنهج الواقعي على المستوى الأدبي والثقافي يحقق انتصارات ذات شأن، فها هو محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس يتصدّون لأهم سلطة ثقافية آنذاك، وهو الدكتور طه حسين، ويناقشون أفكاره، ويتصدّون لها، ويطرحون بدائل كذلك للتطبيق الفكري والنقدي والثقافي. وها هو يوسف إدريس يكتب قصصه الأولى بلغة عصرية لا تتعثر في محسنات بديعية ومجازات مفرطة كما كانت تكتب الأجيال السابقة عليه، وها هو إحسان عبد القدوس يعرّي زيف الأخلاق السائدة من خلال تناول عصري وثائر بين الرجل والمرأة. وخلاف ذلك كانت تلك الظواهر تنمو ويشتد عودها في ظل نظام تشتد هيمنته وهيبته آنذاك. في ظل ذلك المناخ وُلد وتكوّن وتطور وعي الكاتب الشاب صنع الله الأورفيلي، كما كان يكتب في بداياته، وبعد سلسلة مغامرات كتابية قليلة انتمى لليسار، لأنه كان الأقرب بالنسبة له ولأفكاره في القضايا الاجتماعية والفكرية.

لذلك سيكون من العبث أن نحاول التعريف الشامل بالكاتب الروائي والمبدع الكبير صنع الله إبراهيم، حيث إن سيرته الأدبية والثقافية والإبداعية متاحة بشكل واسع في السوشيال ميديا، وبين المثقفين. وكذلك فقد نالت رواياته وقصصه الأولى وكتاباته عمومًا ومواقفه اهتمام الجميع تقريبًا، من القراء والباحثين والمؤسسات. وكانت ذروة مواقفه كما هو معروف رفضه لجائزة ملتقى الرواية عام 2003، وإلقاءه البيان الأشهر في تاريخ الثقافة المصرية والعربية لرفض سياسات الدولة المباركية، وكافة الإجراءات القمعية والاقتصادية للسلطة آنذاك، وكذلك التخريب المتعمّد من مؤسسات السلطة للاقتصاد الوطني منذ الخطوات التي اتخذها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات منذ سياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي أطلق عليها الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين “سياسة السداح مداح”.

وقبل أن نتعرض إلى ما حدث في حاضر صنع الله، لا بد أن نشير إلى مرحلة من الماضي، تلك الفترة التي أعقبت خروجه من المعتقل عام 1964، وبالتأكيد قد تركت أثرًا كبيرًا وعميقًا لديه فيما بعد. وكانت هناك خطة أو مصالحة بين اليسار والدولة، فعندما خرج الشيوعيون من المعتقل قررت الدولة أن تعمل على تشغيل الموهوبين منهم في الصحافة والكتابة، ولم يكن ذلك بمثابة عطف أو تعاطف معهم، وإن بدا ذلك في البداية، ولكنه كان بمثابة تنفيذ الشراكة التي تم الاتفاق عليها بشكل منصوص عليه. فألحقت عددًا منهم بجرائد ومجلات ومؤسسات ثقافية، وكلفت آخرين بمهمات أخرى، فأرسلت الدكتور شريف حتاتة إلى الجزائر لكي يكتب عن ثورتها، ودور مصر فيما حدث للجزائر. وفي ذلك السياق أرسلت صنع الله إبراهيم ورفيقيه كمال القلش ورؤوف مسعد إلى أسوان، حيث الهرم الرابع العصري “السد العالي”، وكان الكتاب الثلاثة متعطشين لتلك الرحلة. عنوانه إنسان السد العالي الذي صدر في 10 يناير 1967، بينما كانت الرحلة في صيف 1964، تلك الرحلة التي خرجت منها فيما بعد رواية نجمة أغسطس لصنع الله، وأهداها إلى ذكرى شهدي عطية الشافعي. وصدر الكتاب بعد مصادرة روايته القصيرة تلك الرائحة التي قدّمها الدكتور يوسف إدريس مادحًا ومقرّظًا لها، وأحدثت دويًا عند صدورها من ناحية، ولمصادرتها أيضًا من ناحية أخرى.

نعود إلى حاضر صنع الله، عام 2003 عندما رفض جائزة ملتقى الرواية، ففي أعقاب إلقائه البيان، أعلن صنع الله إبراهيم بأنه يرفض الحصول على جائزة تمنحها سلطة لا تعمل في صالح الشعب الفقير والكادح، بل إن هذه السلطة تكرّس كافة السياسات التي تدفع البلاد إلى هوة الفقر والجهل والمجاعة، وتصل السلطة في مجال السياسات الوطنية إلى حدود شبه قصوى مع العدو الإسرائيلي ـ هكذا نصّت بعض فقرات بيان صنع الله ـ وكان ذلك الرفض بمثابة صدمة قوية للجنة المانحة لتلك الجائزة، والتي كانت تضم في إهابها نقادًا كبارًا مصريين وعربًا، منهم محمود أمين العالم، د. فريال غزول، فيصل دراج، د. محمد شاهين، د. عبد الله الغذامي، د. محمد برادة، وغيرهم، وترأس اللجنة الناقد الدكتور جابر عصفور الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

وجدير بالذكر أن ذلك الحدث لم يمرّ في الحياة الثقافية المصرية والعربية بهدوء، كذلك أظهر انقسامًا كبيرًا بين المثقفين والكتّاب العرب عمومًا، فهناك من صفقوا له تصفيقًا حادًا في قاعة المسرح بعد أن ألقى صنع الله بيانه وانسحب خارجًا على الفور، وفق خطة ذكية حبكها هو لنفسه. وكان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني قد عقّب تعقيبًا دبلوماسيًا وسط حالة من الذهول والدهشة والارتباك التي سادت الحضور جميعًا، بداية من لجنة التحكيم والكتّاب والمثقفين والمسؤولين جميعًا. ولكن في اليوم التالي مباشرة للحدث، ظهرت ميول للرفض من بعض الذين صفقوا لصنع الله، وكان من الواضح أن ذلك التراجع جاء بعد الإفاقة من هول الحدث، وفي مواجهة ذلك التصفيق الذي غطى على كل شيء آنذاك، ارتفعت أصوات أخرى لإدانة صنع الله، ولكنها ظلت مجرد أصوات باهتة أمام تيار تأييد صنع الله ومناصرته.

ولا أريد أن أتوقف عند ذلك الحدث طويلًا، ولكنني أردت أن أشير إلى أنه كان حدثًا ذا ذروة قصوى لرفض واحتجاج صنع الله إبراهيم ذاته، وفي الحياة العربية الثقافية كلها. وقد عمل هذا الحدث على شدّ أزر الأفراد من الكتّاب والمثقفين والمواطنين المصريين عمومًا في كافة أشكال مقاومة السلطة السياسية، رغم أن المثقفين كانوا يهرولون ـ وما زالوا ـ نحو كافة المكاسب التي تأتي من أعلى، ومن السلطة الثقافية. وهناك من يعتبر تلك المكاسب نوعًا من حقوقهم على الدولة، وذلك بالطبع استحقاق مشروع وطبيعي، لكن ذلك الاستحقاق يجد بعض المزايدات في أوقات ملتهبة.

صنع الله الكاتب والمتمرد والمترجم والمثقف الكبير، لم يكن ذلك الحدث هو الأول من نوعه، ولو تجاوزنا بداياته الأولى في عقد الخمسينات، عندما كان يعمل في مكتب الترجمة الذي كان يديره المناضل شهدي عطية الشافعي، وكان صنع الله يكتب بعض قصصه التجريبية الأولى، وكان يكتب في جريدة المساء بعد تأسيسها في 6 أكتوبر عام 1956، وكانت تضم حشدًا كبيرًا من اليسار، وكان صنع الله إبراهيم ينشر فيها بعض مقالات بتوقيع “الأورفيلي”، وكان شهدي عطية يكتب بتوقيع “أحمد نصر”. ثم قُبض على صنع الله في عام 1959 ليقضي خمس سنوات في معتقل الواحات، وكان ما زال طالبًا في كلية الحقوق، وتشاء ظروفه أن يشهد واقعة اغتيال شهدي عطية الشافعي تحت هراوات التعذيب البشعة. وكانت هذه إحدى التجارب القاسية التي عاشها صنع الله إبراهيم، وظلت فاعلة وماثلة في كتاباته بأشكال عديدة، ولذلك أهدى روايته الثانية نجمة أغسطس إلى رفيقه شهدي عطية الشافعي ـ كما نوهنا سلفًا ـ وتناول كثيرًا من أحداث الاعتقال في تلك الرواية. ثم كتب كتابًا كاملًا عن تجربة المعتقل تحت عنوان يوميات الواحات، وجاء ذلك الكتاب مختلفًا عن كل الكتب التي كتبها رفاقه عن تجربة الاعتقال في عام 1959، وذلك لدقة واستطراد صنع الله في الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة السردية التي تعطي زخمًا للتجربة.

ربما يكون الوجه الروائي هو أظهر وأوضح الوجوه لصنع الله إبراهيم. ومن المعروف أن كاتبنا الكبير مُقِلّ في الحديث عن نفسه وعن تجاربه، فهو أحد العاملين بشكل كبير في الإبداع الروائي، وتكاد أن تكون كل نصوصه مجالًا للأخذ والرد على المستوى النقدي، وعلى المستوى الثقافي العام. فمنذ صدور روايته الأولى تلك الرائحة عام 1966، وقدّمها له يوسف إدريس، ثم مُصادرتها بعد ذلك، لتأخذ رحلة طويلة حتى تصدر كاملة بعد ذلك. ونجد أن أحد كتّابنا الكبار والمنصفين والعادلين، وهو يحيى حقي، الذي كان منتصرًا بشكل جارف للكتابة الجديدة، لا ينتصر لرواية صنع الله، رغم إقراره بموهبة صنع الله الكبيرة. لكنه يرى أن صنع الله أفسد روايته تلك الرائحة باستخدامه الأبعاد الفيزيولوجية في روايته، ويرى حقي أن صنع الله كان من الممكن أن يتفادى ذلك المنحى، ويعمل على “تنظيف” روايته من كل هذا!!.

وإذا كان صنع الله قد أحدث ذلك الدويّ بروايته، وكما انقسم المثقفون إزاء ما حدث في 2003، فكان هناك ذلك الانقسام الذي حدث إزاء روايته، فيوسف إدريس ينتصر بقوة للرواية ولكاتبها، ويحيى حقي يهاجم الرواية ويدينها بقوة، وكتب في جريدة المساء يقول:

“لا زلت أتحسر على هذه الرواية القصيرة التي ذاع صيتها أخيرًا في الأوساط الأدبية، وكانت جديرة بأن تُعَدّ من خيرة إنتاجنا لولا أن مؤلفها زل بحماقة وانحطاط في الذوق، فلم يكتف بأن يقدم إلينا البطل وهو منشغل بجلد عميرة ـ لو اقتصر الأمر على هذا لهان ـ لكنه مضى فوصف لنا أيضًا عودته لمكانه بعد يوم ورؤيته لأثر المني الملقى على الأرض. تقزّزت نفسي من هذا الوصف الفيزيولوجي تقززًا شديدًا لم يبق لي ذرة من القدرة على تذوق القصة رغم براءتها. إنني لا أهاجم أخلاقياتها، بل غلظة إحساسها وفجاجته وعاميته، هذا هو القبح الذي ينبغي محاشاته، وتجنيب القارئ تجرّع قبحه”

كانت تلك الكتابة التي ذهب إليها أحد شيوخ الكتابة الكبار وكبارها، في مواجهة واحد آخر من كبار الأدب وهو يوسف إدريس، الذي كان متحمسًا بشكل أقصى لصنع الله وروايته، ويقول في مقدمته للرواية:

“إني لشديد الاعتزاز بصنع الله الفنان، وسعيد حقيقة وأنا أحس أنه قد آن الأوان لتقرأه الحركة الفنية والأدبية في كتاب كامل في قصة من أجمل ما قرأت باللغة العربية خلال السنوات القليلة الماضية”

إذن وُلد صنع الله إبراهيم كاتبًا روائيًا، وهو محاط بالجدل الكثيف، ذلك الجدل الذي رمزنا له بقامتين من طراز يحيى حقي ويوسف إدريس. ولا بد أن أشير هنا إلى أن يوسف إدريس أبدى بضعة ملاحظات على الرواية قبل نشرها، إذ إن صنع الله كان قد ألحق بعض الهوامش بالرواية قبل نشرها، ولكن يوسف إدريس اقترح عليه أن يدمج تلك الهوامش في متن الرواية. كما أن صنع الله كان قد وضع عنوانًا مختلفًا عن العنوان الذي ظهرت به الرواية، وهو “الرائحة النتنة في أنفي”، ولكن يوسف إدريس لم يعجبه ذلك العنوان، وبعد مناقشة طويلة بين صنع الله وإدريس في العيادة التي افتتحها يوسف إدريس في ميدان الجيزة، توصلا إلى عنوانها الذي اشتهرت به وهو “تلك الرائحة”.

وبعد عدة عقود يكتب صنع الله مقدمة للطبعة الثالثة للرواية، ويقول فيها تأكيدًا على المنحى الذي اتخذه في كتابة الرواية، منتصرًا لتلك الحدة التي كتب بها:

“ألا يتطلب الأمر قليلًا من القبح للتعبير عن القبح المتمثل في سلوك فزيولوجي من قبيل ضرب شخص أعزل حتى الموت ووضع منفاخ في شرجه، وسلك كهربائي في فتحته التناسلية؟ وكل ذلك لأنه عبّر عن رأي مخالف أو دافع عن حريته أو هويته الوطنية؟… ولماذا يتعين علينا عندما نكتب ألا نتحدث إلا عن جمال الزهور وروعة عبقها، بينما الخراء يملأ الشوارع ومياه الصرف الملوثة تغطي الأرض، والجميع يشمون الرائحة النتنة ويشتكون منها؟”.

هنا كان صنع الله يواجه مجتمعًا زائفًا في سلوكه وثقافته وتقاليده، ويواجه أخلاقيات الكتمان الرديئة، وذلك في ظل كمية ونوعية أداءات مرعبة للأفراد والمؤسسات، فكان حتمًا عليه أن يكتب بصدق ووضوح فادح، وهو الفنان الذي عاش حياة قاسية في المعتقلات، وتعرض لأشكال عديدة من البطش والتنكيل والسادية، إلى الدرجة التي كان عاجزًا فيها عن الإدلاء بشهادته عن اغتيال رفيقه شهدي عطية أمام المحقق عام 1960 إثر اغتيال شهدي مباشرة، خوفًا من أن يبطشوا به، حيث لا ضمانات في ذلك الوقت لأي عدالة للمعتقلين، فرفض الشهادة قبل أن تضمن له إدارة المعتقل الحماية الواجبة لحياته.

بعد صدور تلك الرواية ومصادرتها، ذهب صنع الله إبراهيم مع رفيقيه كمال القلش ورؤوف مسعد إلى السد العالي لإنجاز تحقيق صحفي عن المشروع العظيم كما أسلفنا القول، وقد صدر الكتاب بالفعل عام 1967 تحت عنوان إنسان السد العالي، سرد فيه الثلاثة وقائع تلك الزيارة الشاقة والمجهدة والممتعة في آن واحد، وجاء الكتاب منتصرًا للمشروع بشكل كبير وإيجابي. وجاءت قصيدة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي عن السد العالي كمقدمة أولى للكتاب، وتقول القصيدة:

الله الله .. هيلا هيلا

يا واقف تحت الشمس عشان الحفنة تصير كيلة

الله الله .. هيلا هوبه

يا طابع إيدك فوق بوابة الشمس الخضرا أماني ومحبة

اعلّي من الحبة قبة

واعملي من جيل الراحة مليون عيلة

الله الله … يحليله

ولم تكن تلك القصيدة سوى عنوان مبهج لذلك المشروع الضخم والعملاق، الذي كان أحد الإنجازات التي أشاد بها الكتّاب والشعراء والفنانون آنذاك. وشارك صنع الله في تلك الإشادة في هذا الكتاب بذلك المشروع، وكان أحد المؤيدين لجمال عبد الناصر، والمنحازين له بقوة كأحد القيادات الوطنية الكبيرة في تاريخ مصر. وهذه الإشادة بجمال عبد الناصر كان يهتف بها صنع الله في محبسه أثناء عمليات التعذيب التي كان يتعرض لها هو وزملاؤه، وعلى رأسهم شهدي عطية الشافعي.

تلك السنوات الأولى في مسيرة صنع الله إبراهيم، التي دفعته بقوة نحو التعبير عن تجاربه وملاحقة الواقع روائيًا وفنيًا، فلم ينحرف قيد أنملة عن التفسير الفني للواقع والمجتمع. فجاءت روايته الثالثة اللجنة متصدية لما يحدث في مصر على المستوى الوطني، وتتالت رواياته الأخرى مثل بيروت بيروت، وذات، وشرف، ووردة، وأمريكانلي، وغيرها من روايات أخرى، لتتصدى لقبح وضراوة ووحشية الواقع، وبالتالي فضحه وكشف عوراته، فاصلًا بين دور المصلح الاجتماعي والفنان، ذلك الفنان الذي يتخذ تقنيات تلائم ما يذهب إليه من أفكار ومحتوى فكري. لذلك شاعت عند صنع الله في رواياته طريقة الاستعانة بمقولات وأخبار، كانت تعمل على توثيق فريد من نوعه، وبدأت تلك التقنية بشكل ضيق في رواية نجمة أغسطس، ولكنها توسعت في رواياته الأخرى مثل ذات، وبيروت بيروت.

الاحتفال بصنع الله يستأهل صفحات طوالًا دائمًا دون أي مناسبة، صنع الله الذي يتم الاحتفال به دائمًا خاصة بعد رحيله، وبما قدمه من كتابة وإبداع، دون أن تُنصب له الزينات والأفراح، ودون أن تتأمله الحركة الثقافية والنقدية وتعيد قراءة تجربته مجددًا، شكرًا له على كل ما قدمه عبر حياة حافلة ومثيرة.