شوقى عبد الحميد يحيى

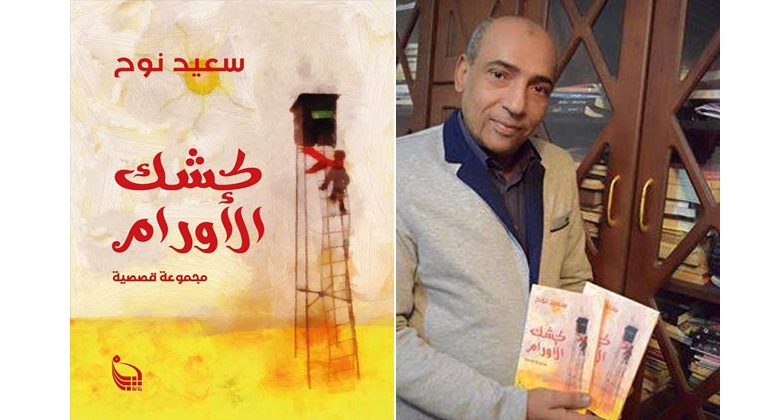

المتابع لإبداعات الكاتب سعيد نوح، سيلحظ دون عناء، أنه يتعايش بين الناس، ويعيش حكاياتهم، التى يستطيع بحرفية أن يحولها إلى نصوص إبداعية، فى الرواية مثل “كلما رايت بنتا حلوة أقول يا سعاد”[1] الصادرة فى العام 1995، عن تجربة حية، والتى كانت خير استهلال لمسيرته الأدبية. وأيضا فى مجموعته القصصية المتميزة “كشك الأورام”[2]، التى تحتشد، ليس فقط بالتعايش بين الناس، وإنما نصب نفسه متحدثا إليهم، بصيغ متعدد. بتنوع قصص المجموعة. وقد ساهم ذلك -إلى جانب الحميمية، وإضفاء الصدق الواقعى، إلى جانب الصدق الفنى- فى خلق عملية التواصل بين القارئ وبين النص، الذى من شأنه أن يعيد إنتاج النص- من خلال القارئ، الذى أصبح مشاركا، بمرور الزمن، مثلما تقول التفكيكية.

فعلى سبيل المثال فى قصة “شهيرة، والتى تعرض شريحة معينة من الأصدقاء الذين يحسدون زميلهم جمال عبد الدايم، الذى فشل فى التعليم وتزوج شهيرة. يستحضر الكاتب صورة شاعر الربابة، أو يسقط الحائط الرابع، ليترجل بين الجمهور (القراء) ويشرح لهم الموقف، حيث أنه يسير بما يخالف رؤية ذلك القارئ { فمما لاشك فيه عزيزي القارئ أنك أخذت فكرة أن هذه اللقاءات الدورية والثابتة تكون من أجل الفرفشة والضحك والصهللة}، فمما لا شك فيه أن القارئ لابد سينظر إلى جلسات الكيف والسكر، على أنها جلسات توهان، أو قضاء وقت يخرج الجالس فيه عن نطاق همومه، غير أن الكاتب، يستغل تلك الجلسات وهذه الحالة، ليخرج الجالس فيها مكنون نفسه، مثلما كان مع صديقه الذى فاز من بينهم ب”شهيرة”-رغم فشله فى التعليم- والتى كانت محط أحلامهم جميعا. ففى إحدى الجلسات، يتحدثون عن السحر وعملية الربط، ليبوح جمال عبد الدايم أنه هو ذاته يعانى تلك الحالة.غير أنه يعترف بعد ذلك، بعد الفوقان، بأنه لا يعانى تلك المشكلة. وظل يكررها كثيرا على آذان الأصدقاء. إلا اننا عندما نعود إلى بداية القصة سنقرأ عن مشكلة خلافية، تقودنا إلى مشكلة فلسفية، وهل الإنسان مخير أم مسير؟ فنقرأ {هل أراد الله أن يفصلنا عن بعضنا البعض؟ لأي حكمة يعلمها هو فعل بنا ذلك؟ لماذا سلّط كل شياطين الأرض؛ لترقص أمام أعيننا في تلك اللحظة التي كنا فيها جميعا مساطيل ولا نحتاج لأكثر من هزة بسيطة من ذيل شيطان جربان}. فلابد أن القارئ (المشارك) سيختلف رأيه ورؤيته وفقا لمكنوز ثقافته، فمن يرى أن الله هو الذى سلط الشياطين عليهم، ومنهم من يرى أنهم هم الذى سعوا لتلك الجلسة التى سيحاسبهم الله عليها. المهم أن جدلا سيقود لتفاعل القارئ مع نص القصة.

كما يتدخل الكاتب فى أكثر من موضع بالقصة، وكأنه يوحى من طرف خفى، أنه يكتب (قصة) ولا يكتب (حكاية حدثت)، ففى إحداها يقول{ إنه حطم تسلسل أفكاري تجاه النص الذي أكتبه} ليؤكد أنه يكتب قصة، لا يحكى حكاية.

وفى “كيوبيد الساحر” يحضر الكاتب بصورته المقنعة فى { قال كاتب مهووس باللحظة الإيروتيكية}، ويصف المشهد، الذى نرى فيه خروج الكائنات من اللوحة التى تصور الحياة بصفة عامة، السماء والبحروالأولاد الذين يخرجون من اللوحة، ليلعبا دورهما فى عملية الإغواء ومساعدة الخطيئة فى مهمتها. فحين تدخل “فريدة” وفى يدها كوب الليمون وبه قطع من الثلج، تشتعل النار، ويسقط كوب الليمون على اللوحة، وحينها {لا بد ستُسلم أغلى ما تملك لولد لا تعرف اسمه! لم يحن الوقت بعد لذلك اللقاء ولذلك لا تعرف اسم القناص. لقد جاءت قبل الموعد، لتستعد على مهل) وإن كانت الجملة تعنى الاستشراف، إلا انه لا يعلم ما سيحدث مستقبلا غير الصانع، أى الكاتب. فهو حضور له، وسيطرة على مشهد القص. ويؤكدها { فلنا أن نعرف أقل المعلومات عن أي شيء يفيد. نقول ……..}. وتتوحد الخطيئة ب”خديجة” وليصبحا شيئا واحدا { طار الكوب والصينية وكيف تركهما وأمسك بالخطيئة،التي وجدت نفسها في حضن شريف جوار السرير}. ويتوحد الرسام مع الملاك{ كانت ترفع عينيها، تتأكد من أن ملاكا ما أمسك بها قبل أن تسقط فاقدة أي شيء} وهكذا يحتضن الملاك الخطيئة، ليتجسد ذلك المشهد، ولتُبْرز كم هو ضعيف ذلك الملاك أمام تهيئة الشيطان للخطيئة، التى لازمت الإنسان منذ الأزل، وإلى الأبد. مع ملاحظة أن توحد المرأة بالخطيئة، أو الشيطان، ستتكرر كثيرا بطول القص، وهو ما يوحى بأن نظرة معينة تسكن أعماق الكاتب.

وكما يحضر-الكاتب- فى صورة الراوى (الشاعر على الربابة)، وكأننا نستمع إلى الحكاية الشعبية { ذلك شيء ملتبس يا سادة، لكن ما باليد حيلة}، فهو يقدم المشهد، ويقدم التبرير، أو القدرية التى تحتم المشهد {لكن ما باليد حيلة}، وهو ما يعود بنا إلى رؤية بداية القصة.

كما نرى ذلك فى إظهار الحقيقة الإنسانية، التى تنسجم وروح ورؤية القصة { يقال إن الإنسان يتمنى لو عاد بعد الحياة ليفعل غير ما فعل. يظل قولا لم يستدل على صحته}. فكلاهما- الموت والخطيئة- حقيقتان ملازمتان للإنسان، ولهما توقيت مرسوم ومهيأ لهما على المسرح، ليلعبا عليه دورهما مع الإنسان.

ولنتأمل تلك الصور التى رسمها الكاتب، ليعيش القارئ، وكأنه يرى، لتتحول المادة أيضا إلى الحاسة. فى “كيوبيد” نلمح تحويل الصورة إلى الواقع، فطائر خرج من اللوحة، وحلق هاربا منها، ونرى الخيول، وقد فارقت –أيضا- اللوحة التى رسمها الفنان، بينما الثلج ينظر للنار المشتعلة، والتى أُوقِدَتْ بين الرسام وبين فريدة، ليعبر الكاتب عن ذوبان الثلج الذى كان وتحول إلى نار مشتعلة، لتعلب الخطيئة لعبتها الأبدية {مر طائر هارب، فأجفل عيني فريدة وأشعل نار الجسد، فظهر اللسان الأحمر في المشهد للمرة الأولى. وقف شريف وهو يضع وجه فريدة بين يديه وهي ترفع أهدابها من جديد. بالطبع كانت قطع الثلج تحاول الوقوف والاستمرار في الحياة على السجادة، لكن السجادة المرسوم عليها عدة خيول كانت تنتظر تلك الثلجات بنهم. بعد ابتلاع عصير الليمون داخل بطون الخيول التي تتمدد على سطح السجادة تحاول الخيول التهام الثلج الذي كان ينظر للنار المشتعلة بين عيني شريف وعيني فريدة وعيون الخطيئة}.

وفى قصة “ألعاب خرافية..” يتساءل: فما الذى حدث؟ ثم يأخذ فى تبيان ما خفى عن القارئ، أو فى محاولة إخراجه من تيه التهويمات الشاعرية، الدالة، والتى تمزج الإنسان بالوجوج، خاضعا لجناحى الصراع، الملاك والشيطان. فنراه يتساءل: { فما الذي حدث؟هناك ملاك ضرب جناحيه وأخرج من فمه هبة هواء وأشعة شمس حائرة وشجرة يتخللها الضوء وشيطان ترك عمله على الباب ومشى الهوينى، حتى يتجنب لزوجة مائه ورائحة خرائه وكاتب يتربص بالجميع، ليحكي لنا مشهده المليئ بالجمال المضمخ بالخراء، وعاشقان يمضغان ريقهما}. حيث تُلقى تلك الإضاءة بالأنوار الكاشفة عن ذلك الصراع بين الملاك والشيطان، وتناوب حضورهما، أو غياب أحدهما فى بعض اللحظات. ممثلا فى تلك الإضاءة التى تتخلل أوراق الشجرة، منبعثة من ضوء الشمس، فتصنع نهارا، وتصنع وضوحا يُعرى ما ستره الظلام، المستتر خلف تلك الغمضة التى تُغمضها الشمس بين وريقات الشجرة، فتصنع ظلاما، وتصنع الخطيئة والمعصية. وكأن الكاتب قد قسم الحياة (هندسيا) بين الشيطان و الملاك، بين الليل والنهار، بين الحب المادى والحب الروحانى.

والقصة-هنا- لم تُكتب للحكاية، وإنما للإستمتاع بالصور والإيحاءات التى زرعها الكاتب فى النص، ليخرج بها من الإطار الشخصى المحدود إلى الرؤية الكونية الشاملة، آخذا إيانا لنعيش التجربة، ونغرق فى تفاصيلها المستَغَلة فنيا. فنتعرف على تلك الشخوص التى حرص على ذكرها بأسمائها، وكأنه يقول أن هذه شخوص تعيش فعليا. فنتعرف على “شريف” العاشق، و”فريدة” العاشقة، والبواب “صبحى” أو الشيطان الذى يتربص بالعاشقين، بينما تَخفى الملاك، ولم يُمنح له اسم، ليمنحه الكاتب الشفافية، والروحانية، غير المرئية( الأشعة المتلصصة فرضت واقعها السحري على أشياء تبدو عادية في الواقع، لكنها الآن تحيط المشهد بمس من ملاك حنون أخفى الأحبة عن عيون المتطفلين في أجمة لا تُرَى حتى للطيور}.

كما وضع –الكاتب- العاشقان فى محل لبيع الزهور، ليتعانق المشهد المادى، الوجودى، مع الرؤية الروحية، بينما الشيطان(البواب) يتلصص عليهما، ويتعجل انتقال العاشقين، من لحظة يحمل فيها العاشق رواية “روميو وجوليت”، ويقرا فيها لمحبوبته، ولا يقتحم عرينها، بينما يسقط هو (الشيطان) فى الوحل، بين منيه والخراء، حين يفرض الشيطان إرادته عليهما، فيفتح العاشق باب كنز معشوقته، المخبأ فى صدرها { لكن ذلك الملاك المدرب على الإخفاء لم يكن له حيلة مع الشيطان الذي يتلصص علي شريف العاشق الذي يمسك بيده مسرحية روميو وجولييت ويقرأ منها لفريدة}.

وفى قصة “بانت سعاد” التى يستحضر فيها الكاتب صورة حية لما يدور فى أفراح المناطق الشعبية، نرى ذلك التدخل فى { دعونا لا نتدخل كثيرا، ولنترك صاحبنا وقد اختلى بعروسه. تراه بماذا يفكر وهو يتلقى القبلة الأولى؟}. ثم يظهر الكاتب بشحمه ولحمه {طب تعالى يابن نوح نشوف يمكن حد فوق}. وكأنه يقدم الدليل على وجوده بشخصه داخل هذا الفرح، الذى لم يخلُ من التجربة الشخصية، التى تعول، وتعود إلى القبلة الأولى المسروقة على سلم البيت، والتى تخرجه من بكارة الطفولة، لتتوافق مع ذلك الفرح الذى سيشهد بكارة العروس، فى ذلك الفرح الذى هرب منه عند حضور الشرطة.

ولا شك أن حضور الكاتب داخل النص، يأخذ بالقارئ لتصور تلك التجربة المعروضه، أى يُنشى المشهدية، حيث يجسد القارئ المنظر أمامه وكأنه احد شهود الموقف.

وتتجلى المشهدية فى ذلك التجسيد الذى يستطيل باللوحة المحدودة بالإطارات، إلى الحياة بإتساعها، حيث تتجسد السماء باتساعها، والتى تغطى كل الأرض ومن عليها، فى سماء اللوحة، التى رسمها الفنان فى قصة “كيوبيد الساحر”{ وأنزل يده عن كتفها وهو ينظر للوحة التي فرت منها أشياء كثيرة، ورغم ذلك مازالت سماؤها الزرقاء تغطي الكثير من البيوت والأشجار والأطفال والأشرعة والطيور. كانت نظرتها لا تعي كل الجمال الظاهر، ولكنها لا شك تحس ذلك الجمال.هل على الجمال أن يُعِى أو يُحس؟!}. حيث تحضر الحواس، وتحل محل المادة الملموسة، وتصبح هى وسيلة الحياة { هل على الجمال أن يُعِى أو يُحس؟!}. فلا شك أن “فريدة” –هنا- قد احست الجمال فى اللوحة، قد انتقل إلى (إحساس) بالجمال فى جسدها، أى تحولت المادة الملموسة إلى حاسة محسوسة، وتلك هى الحواس، والشبقىة التى قيل أن كتاب التسعينيات أتهموا – ظلما- بها، بينما – والرأى عندى- أنهم حولوها إلى التسامى ، والروحانية، والشاعرية، مثلما نرى عند سعيد نوح، وعزت القمحاوى، ومنتصر القفاش وغيرهم كثير، ممن آثروا التقوقع داخل النفس البشرية، وكانت الذات هى أقرب (مانيكان)، يمكن أن يدرسوا عليها نماذجهم.

وبتراكم تلك التجارب الحياتية ، ينظر الإنسان إلى الخلف، ليرى كم هى الحياة سهلة، ومختلفة، ففى بدايات الحياة، يكون الحلم، وتكون الرومانسية هى الغالبة، فإذا ما سارت الحياة سيرورتها، يكتشف الإنسان كم كان ساذجا. ذلك ما أراد سعيد نوح أن يعبر عنه فى تجربة الحياة التى أودعها قصته “إرع قلبك”، والتى يعبر فيها عن سيرورة الزمن، التى تحولت من الرؤية الرومانسية إلى الرؤية المادية، وكأنه يعبر عن تغير الحياة، مما كانت عليه، وما اصبحته، على الرغم من أن الوسيلة، ربما كانت واحدة، غير ان تأثيرها، أو وقعها، لابد يختلف، فاصبح الآن يقولها كثيرا ف{ لم يكن يكذب تماما حين قال لها أحبك}. تلك التى يبدأ بها قصته، والتى وفق فيها كثيرا باستخدام ذلك التعبير، الذى يحمل الشئ، ونقيضه، فهو {لم يكن يكذب (تماما)} حين كان الحديث عن الحاضر، وليعود بنا إلى الماضى، دون الشعور بالنقلة السريعة بين الزمنين، حين نتعرف على حب السارد فيما يسمى بالحب الأول، والذى استغرق { طيلة سنتين وسبعة أشهر وتسعة عشر يوما} وطوال هذه المدة.. ماذا نال من حبه {هذا الغباء المحض فيما يُسمى الحب الأول. سنتان وسبعة أشهر وتسعة عشر يوما هي كل الوقت الفعلي الذي استطاع أن يكون فيه بجوار حبه الوحيد. ياله من وقت طويل وثمين. وياله من ولد أحمق ظل خلال كل هذا الوقت يكتب أشعارا، ويلامس اليدين} وليتهم نفسه بالغباء، حين وجد (الصيد) المبتغى، والذى لم يكن كاذبا تماما عندما قال له “أحبك”. فالآن فقط { تأكد له أنه كان أحمق وعبيطا}. فيا{ للهول لم يلتفت إلى الفونتات، فقط شاهد صيده وهو يغمض عينيه بدلال. فقط أحس برعشة تتملكه. فقط التحم بالصيد. فقط أسقط ما كتبه يوما فوق جدار القلب وأزاح وجه حبيبته من فوق وجه الصيد}. فكان التحول، الذى قرنه -الكاتب- بتحول فونتات الصوت، فكانت وسيلة التواصل فى البداية، أوفى الزمن الفائت، هى الصوت، اللغة، التلامس البعيد، بينما تلاشى الصوت، وأصبح الإلتحام، هو وسيلة التواصل.

ونستطيع أن نتلمس سير الحياة من الرتابة إلى الحركة فى كل من قصتى “حذاء عمى اللميع” و “أهلا وسهلا”.

…………..

كما يرتبط التأويل بمشاركة القارئ فى إنشاء النص، توسيع رؤاه وملئ الفراغات التى يتركها الكاتب له، والذى يتجلى بصورة واسعة فى قصة “حين غدا الغيم سحابا”، فإذا كان قد عُرف عن جيل التسعينيات، بأنه الجيل الذى أعلى من شأن الحواس، والجسد –خاصة فى إبداع المرأة- فقد استطاع سعيد نوح أن يسمو بتلك الحواس إلى الروحانية المتجاوزة لتلك العناصر الأرضية، وليسبح بها خارج حدود الأرض فى قصته “حين غدا الغيم سحابا”. بداية من العنوان، الذى يحمل تلك المفارقة، بين الغيوم الحاجزة، والحاجبة للقادم، إلى سحاب، يحمل المطر والخير للمستقبل. فضلا عن حركية الزمن، الذى ينتقل من الماضى، الغيم –الذى تكون فى زمن ماض، إلى المستقبل، بما يحمله السحاب من مطر وخير للمستقبل، ليتحول العنوان إلى عتبة حقيقية، توجز معنى القصة، سيرورة الزمن وحركيته، ورؤيتها، التى تنحصر فى رؤية الله، او رؤية الغيب، الذى لم ينجح العلم –رغم ما وصل إليه- وليصبح الإنسان ليس عليه إلا التسليم بما أودعه الله فيه من حواس، هى التى تقوده، ليتمتع بالحياة، ويترك ما بعدها لمالكها ومسيرها.

وتبدأ القصة –حين غدا الغيم سحابا- باستهلال شاعرى بامتياز، حيث يوحى بما يعود بالقصة إلى أزمان بعيدة، وكأننا امام حكاية من الحكايات الشعبية، فتبدأ {يُحكى أن…} فيتضمن الاستهلال عنصر الزمن، وهو ما يلقى بحمولته الدلالية، والرمزية، فنرى الإنسان، عبر الأزمان، وقد تلبس صفة العصفور، ولتُدخلنا -أيضا- فى القيمة الحقيقية للإنسان، وصغر حجمه –المادى والمعنوى- حين نتصوره بالنسبة للكون الواسع، ولدأبه عبر العصور فى البحث عن سر الوجود، عن الله، وكأنه يبحث عن نفسه، وسر وجوده. وأن يُضمن القاص تلك الرؤية الفلسفية، قصة قصيرة، تتسع لذلك المعنى، وتلك الرؤية، لهو شهادة إبداعية له.

كما جاء استخدام (الغيم) تحديدا، اكثر من رائع، حيث يعنى الضبابية، او عدم الوضوح العالق فى الجو، حيث أن الله، محاط بعدم الوضوح، او الغموض فى كنهه أو مكانه-فى رؤية فى رؤية غير المتديين-، فكانت الرؤية الجمعية، أنه، لا مثيل له، موجود فى كل مكان، وهو مالا يُرضى فكر العقل الصغير المحدود، مثل عقل العصفور، حتى لو كان شابا، ويؤرقه عدم الوضوح، فظل طوال كل تلك السنين، يبحث عن الوضوح، وعن المعرفة، حتى لو كانت –لهذا العصفور- {قدرة مذهلة على الطيران}. فرغم كل ما وصل إليه الإنسان من قدرة على الطيران، والصعود إلى الكواكب الأخرى خارج الأرض، فإنه لم يصل إلى مبتغاه، والإشباع للمعرفة، وهو ما أكده الكاتب حين سكت عن الإفصاح بذلك، وإكتفى بالسؤال { هل يمكن له الوصول إلى الرب بجناحيه الضعيفين ؟ وكان الرد واحدا لم يتغير أبدا، وأبدا أيضا لم يثنه شيء عن عزمه}، وترك الإجابة لفطنة القارئ الذى عليه أن يملأ فراغات النص.

وعندما يعجز العقل عن الفهم، يعود الإنسان لتلك الحواس التى يعيش بها على الأرض، وربما .. فى الحياة الآخرة. فبعد تكاثر الغيوم، وعجز العقل عن أخنراقها، وصولا إلى الرب، الذى يسعى –العصفور الشاب- للوصول إليه، نجد الحاسة تظهر، وهى هنا حاسة الشم، وتقود الإنسان فى مسيرته { في وسط غيمة من رحيق لا يعرف كنهه. راحت أنفه تعمل بكد حتى تكشف سره. كانت هناك أكثر من رائحة لرحيق. حاول الإمساك بالعدد، فشل بعد الرقم سبعة. لعن عقله الصغير الذي لا يستطيع تجميع دستة من الروائح. وكأن الأمر سهل المنال. يبدو أن هذا الرحيق هو مجموعة مختلطة من أنواع الروائح الطيبة}. ولا يفوتنا هنا أن توقف القدرة على العد بعد الرقم سبعة، بما يشير إلىه من أهمية العدد سبعة فى الوجود، والذى يشير فيه إلى الكون بصفة خاصة، حيث أيام الإسبوع سبعة، وعجائب الدنيا سبعة، وعدد قارات الدنيا سبع، وألوان الطيف سبع، فضلا عن ذكر رقم سبعة أربعا وعشرين مرة فى القرآن الكريم، وغير ذلك كثير. الأمر الذى يؤكد أن الإشارة توحى بأن (الدنيا) هى غاية علم الإنسان على الأرض، فجاء استخدام هذا الرقم تحديدا ليؤكد أن الكاتب لم يذكره إعتباطا، وإنما جاء عن رؤية محددة، كوحدة تساهم فى بناء صرح القصة، وتختصر الكثير، باستخدام الإشارة دون التصريح بالمعنى، وهو ما يخلق الشاعرية فى النص.

ثم ينتقل -الكاتب- إلى (حاسة) أخرى وهى السمع، حين يتحول المجسد، أو المرئ إلى معنوى، فتذكر القصة { كان يتأمل تنقل الغيوم وتبدل أشكالها، حين استمع إلى ترنيمة تلك الغيوم وهي تدخل ما بين ريشه؛ لتستقر في إذنه وجسده الصغير. يالله الطيب ! هذه إذن موسيقى الغيوم}. فقد تحولت الغيوم (الحاجزة للمعنى) إلى الوسيلة التى يستطيع بها الإنسان التعرف على ذاته وعلى الوجود من حوله. بل إن الإنسان إذا ما حاول أن يتعامل معها، بوسائله، أو تبديل ما خلق الله عليه الدنيا، لفسدت الدنيا { كان يتأمل تنقل الغيوم وتبدل أشكالها، حين استمع إلى ترنيمة تلك الغيوم وهي تدخل ما بين ريشه؛ لتستقر في إذنه وجسده الصغير. يالله الطيب ! هذه إذن موسيقى الغيوم}.

ثم تربط القصة بين (العصفور الشاب) والإنسان، بإشارة تبدو كأنها عابرة، حين تشير إلى قول حكيم القرية للصغير{ عليك يا صغيري أن تُصفّي نفسك؛ لتسمع صوت الأشياء وموسيقي السحاب}. وبتلك الحواس، وذلك الرقم، يستطيع الإنسان، أو يمكن له إدراك كنه الله { أغمض عينيه الصغيرتين، فرأى دوائر ضوء تنسحب تاركة أخرى، ثم تبدأ، لتتوحد في المركز وتتسع وراء جفنيه. تراه كان الله؟!}. حيث يمكن تصور تلك الأضواء فى قوس قزح، الذى يتكون عند المطر، وحيث المطر يشير للحياة، فهى ظواهر طبيعية تشير إلى الله، وإلى الوجود.

وعودة إلى صيغة شاعر الربابة الذى يحكى عن السير، والحواديت، تؤكد القصة أن الإنسان لا يمل البحث، كما الطفل لا تستطيع انتزاع لعبته {وعلى طول الزمان يا سادة، لم يكن سهلا انتزاع الألعاب من أيدى الأطفال!}.

وتقترب القصة من الأرض أكثر، حين يقرر العصفور العودة إلى الأرض، غير أنه يصطدم بملاك (وردى) وآخر، ظنه العصفور أنه الشيطان، غير أنه أكد له أن ما قاله الملاك الوردى صحيح، وأن الله قد سمع غناء العصفور، عندما تعب من البحث العقلى، واستسلم للغناء، عل الله يسمعه.فراح العصفور يردد غناء الحب على المآذن والأجراس، وحتى على القبور{ فركع الزرع والورد فوق الأرصفة وعلى المقاهي. ترددت الحكاية، ووصلت حتى أضرحة الموتى. عرفت بحكاية اللحن الذي شنف آذان الله، حتى غدا الغيم سحابا، رغم أن أحدا لم يعرف على وجه الدقة كيف لا يغدو الغيم سحابا، وحين نتأكد من ذلك فلا معجزة هناك. ورغم ذلك لم يترك العصفور المجنون مكانا لم تمسه الحكاية}. فكأنت الدنيا منذ خُلقت، قد تم تكثيفها، فى قصة تنتصر للحب وللحرية والتسامح.

………..

ونظرة أخرى إلى الحياة، التى كورها الكاتب وضغطها فى قصة قصيرة، وهو ما نجده بصورة مجملة فى قصة “موتات ثلاث لرجل وحيد”. وحيث أن الحياة ميقاتات محددة، فقد استخدم الكاتب “الزمن” ليعبر عن سير الحياة، وتوقيتاتها، خاصة، توقيت الموت، الذى لا فكاك منه، فى توقيت محدد. فقد شعر الرجل أنه سيموت فى الثانية عشر. وقد وفق-الكاتب- فى تحديد الثانية عشر، دون غيرها، للتعبير عن نهاية يوم وبداية يوم جديد، ليقرن ذلك بنهاية حياة (إنسان)، ولينفتح التأويل للإنسان عامة. يقترب السرد من تلك الساعة، لنشعر بدنو الأجل، ثم نرى القصة وقد عاد بنا الزمن إلى أيام قبلها، ثلاث مرات وهو يقترب من الثانية عشر، ليعود بنا الزمن إلى الوراء، فالزمن هو الحاكم فى القصة. ونتعرف على ذكرياته مع زوجته، ونتعرف على ابنه وبنته، فضلا عن لعبة الزمن معه، عندما ظل يلف مفتاح البيت حول إصبعه، طوال اليوم، وهو يرسل خطاب الذكريات لصديقه -عبر البريد-، ثم يفاجأ بزوجته تخبره أنه نسى مفتاح البيت قبل خروجه، ليقع فى حيرة التساؤل، مفتاح ماذا إذن ذلك الذى كان يضعه فى إصبعه. ولا يصل لجواب. فعلى الرغم من أن القصة تبدو كما لو أنها سرد خارجى، إلا أنها تعكس أعماق الرجل، وفعل الزمن فيه. ذلك الزمن الذى يتوقف عند الثانية عشر.

……………..

وفى قصة “لم يكن الشيطان أحمق هكذا” التى نرى أن فى الحياة، عندما تقع واقعة معينة، يتناولها كل وفق رؤيته للأشياء، ووفق تاريخه هو. فيستطيع الولد فى هذه القصة، الذى إلتهم زجاجة بيرة دفعة واحدة، وكأنه يشرب العرقسوس، يقتل تلك البنت التى تحرص على إطعام القطط الصغيرة. ولتتعدد الآراء حول الفعلة، فواحدة تتهم البنت، بأنها تسكن وحدها بعد موت الأب والأم، وهى التى أغوت الولد. وواحدة تبحث عن الأم التى أغوت والدها- والد الساردة- وتزوجته. واخرى { عليكم أن تعرفوا خلفيات تلك الواقعة، لأن هذا الولد الجميل لا يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لابد أن البنت التي تتزين أمامكم بالعفة قد أضاءت له النور الأخض. أشعلته تماما}. أما الشيخ فقد رأى أن القيامة لابد قائمة { وأن الله سوف يخسف بأهل هذه البلدة الأرض إذا لم يحاسبوا هذا الولد الجربوع على فعلته}. فظهر من يهدد النسوة المتقولات على البنت، وفى الصباح كانت القطط الصغيرة تقف بجوار جثة البنت، بعد أن هربت أمهم مع قط شرس. لتفتح القصة قوسا كبيرا أمام القارئ، فمنهم من يرى تعدد الآراء حول الواقعة الواحدة، ومنهم من يمكن قراءتها على أساس اتهام المرأة بأنها هى من أغوى (الشاب)، مستدا إلى تهديد من تجاوز الخاسة والأربعين بفضح أمر المتلسنات على البنت. وكذلك هروب القطة الأم مع القط الشرس. وآخر من يرى أن رغبة الشباب وتوقهم للفتاة، مدعوما بزجاجة البيرة، التى كالقرسوس، هى ما يقف وراء الواقعة. المهم أن الكاتب قدم الواقعة، دون أن يحدد هل وقع إعتداء على الفتاة قبل القتل، أم لاـ والمهم أن الكاتب، رغم عرضه (الحكاية)، ترك الأمور لفطنة القارئ، فحول الحكاية إلى قصة. شملت إلى جانب المتعة القرائية، المتعة الذهنية، التى تركت له أن يتساءل: أيصبح الإنسان أقوى وأدهى من الشيطان، وايهما الأشد تأثيرا.. الرجل أم المرأة؟.

………………

وفى قصة “يلزمهم زيارة لطبيب نفسى” نقرأ هذا التدخل المُنشئِ للحوار بين الكاتب والسارد، والذى هو فى حقيقته دعوة للقارئ أن يشترك فى الحوار، ليصح أحد أطراف المعادلة الإبداعية بحق {الأوهام؟ … انتظر قليلا يا سيدي لو سمحت. هل يجوز هذا التشبيه الأرعن حالتي في تلك اللحظة؟ ما ذلك المزج بين النار والثلج؟! هل تعتقد أنك أتيت بجديد؟! يالله على عقول الكتاب في بعض الأحايين، يلزمهم زيارة لطبيب نفسي. من أدخلك في قصتي؟! بأي حق تجعل بعض المترصدين لخطوك أن ينالوا منك على حساب قصتي؟}. والدخول هنا مبرر، حيث أن الكاتب يطرح رؤية التى قد يختلف عليها البعض، فهو يرى أن { من ضعف وماء وعناد وقلة حيلة ونار على وليدها الغائب خلقت تلك الأنثى؛ لتصنع خبزها من ثلج يسقط أو شمس حارقة، تصنع أرغفة الأوهام لأحلام قلبها}. ويُخرس الأصوات رد الكاتب عندما يُخبر بان المتحدثة هى المرأة نفسها عن طريق الأمثلة، خاصة تلك المرأة التى تخدع أبناءهاـ بان بالقِدرِ طعام، بعد أن غاب الزوج فى المجهول { تسأل عن تلك الأنثى التي صنعت خبزها من ثلج متطاير؟ ! ليكن. تلك الأنثى أنا. وأخرى كانت تضحك على أطفالها أصحاب البطون الصغيرة والدموع في ليل يناير الثقيل}. ثم ليخرج –الكاتب- من جوع البطون إلى جوع العاطفة، ونداء الحاجة الإنسانية، ليعبر عن تلك الحاجة الإنسانية، بلغة شاعرية الصياغة، وشاعرية المعنى { ولما تخيب نظرتها كالعادة تدفس نظرتها في الصغيرة التي تهدهدها بين يديها، ثم تزيح الستارة عن ترنيمة مليئة بالفرح. كانت الكلمات تدور عن وجه الأب الظاهر من خلف الأشجار المذعورة، والمنتعشة بحبات الماء المتجمدة والمتناسلة من بين أوراقها. ذلك الوجه الذي أتى بحبات التوت ونور الصبح وشمع الليل}. ثم يسوق –الكاتب- حجةأخرى واقعية – أيضا-لطبيعة المرأة التى لا تستغنى عن الرجل، خاصة عندما تشعر بالعجز، والاحتياج له { قد أفرجت شفتها عن دعوة صريحة بقلة الحيلة، كما أفرجت عيناها عن ماء مدرار كالعادة أيضا من أهل جلدتها الذين يقرنون رجاءهم بالدموع}. . ولينضم بؤس الإبن وحاجته لطعام البطن، إلى بؤس الأم وحاجتها لطعام الروح، -والجسد- {أمسك نفسه عن البكاء بعد أن صار الكبير، كما أخبرته أمه في الصباحات الفائتة التي خرجت فيها تبحث عن الأب الغائب دونما سيرة، فرجع الخطوات البائسة؛ ليستقر بعد قليل بجوار الأم المرتعشة تنظر. علَّ المنتظر قدومه قد يهل، لكن الله لم يسهل بعد، ليظهر وجه الأب من خلف شواشي البوص}. وقد نلاحظ أن الرجل سيأتى من خلف شواشى البوص، فيستدعى المشهد، ما يفعله البوص من ستارة يتخبى وراءها من ينتظر الفريسة، خاصة فى صعيد مصر. ولا يفوتنا الانتباه لتلك الإشارات التى تلقى بحمولتها على طباع وعادات المجتمع الذى ينظر للطفل الكبير، وكأنه رجل البيت، وعن المرأة التى تلجأ للدموع عندما تشعر بالعجز وقلة الحيلة. وفى الحالين .. يسيطر الوهم على المشهد، لتتعاظم قدرته فى منح الإحساس، والارتباط بين الروح والجسد، بين حاسة الإشباع الجسدى، والإشباع الروحى ف{لقد شمت رائحة زوجها، لحظة ذاك خرجت مسرعة للغابة، فاتحة صدرها وقلبها وجسدها}. وتكتمل الصورة، عندما يخرج الإبن الصغير (الكبير) وراء الأم التى شعرت بمجيئ زوجها، ليتصورا أن أحصنة تأتى من بعيد وعليها الأب الذى، لا تخفى الأم من يكون الزوج لها { نعم أنا الأم البائسة تلك التي حضر زوجها، يمتطي صهوة الريح، ومعه كل الطعام للأطفال والدفء للكوخ والراحة والسكينة للزوجة} وبما يوحيه استدعاء (الحصان) لذلك المفهوم الشعبيى للشابة التى تحلم بالفارس يحملها على حصانه الأبيض.

ويؤكد –الكاتب- فى النهاية، بمنطق، بعيد كل البعد عن جفاف المنطق، لكنه حامل للفطرية المعبرة عن الموقف، فطرية المرأة –العربية- عندما تتلقى القبلة الأولى { أنني لم أكن نائمة حين ذلك. لكنني فقط أغمضت عينيّ. هل كان على ذلك، لكي أتلقى القبلة الأولى؟! لا علم لديّ حتى الآن رغم بلوغي أرذل العمر}وهو ما يلقى بالإضاءة حول المرأة –العربية بصفة عامة،والتى يحرُم عليها أن ترى، أو تعرف شيئا مما يدور بين الرجل والمرأة- ولترتبط البداية بالنهاية، فى وحدة واحدة، تظهر المتعة القرائية، وتبطن المنطق، والمعقولية، ولتتفق البداية، واصفة للمرأة {من ضعف وماء وعناد وقلة حيلة ونار على وليدها الغائب خلقت تلك الأنثى؛ لتصنع خبزها من ثلج يسقط أو شمس حارقة، تصنع أرغفة الأوهام لأحلام قلبها} مع النهاية، وكأننا أمام رؤية للمرأة، يؤكدها العقل والمنطق، وتدعمها التجربة الفعلية، الملفوفة بسياج من الإبداع والفن.

…………..

ولا شك أن المجموعة بصفة عامة، تقوم على الصراع بين الخير والشر، أو الروحانية والمادية، ذلك الصراع الذى يُسيّر الحياة عامة. وأن الإنسان يتعرض للغواية فى كل مكان، حتى فى وسيلة المواصلات، حيث يُنشئ الكاتب قصة “كان يجب عليك قبل أن تحتل المقعد الأخير”، والتى يقود فيها الكاتب رؤيته بالسرد المتتابع (النمطى) والتى تمنح القارئ الرؤية الكلية، التى لاتتوقف عند التفاصيل، والتى تتحدث عن إمرأة احتلت المقعد الأخير للسيارة، التى يجلس صاحبنا إلى جوارها، لتمارس معه الفضفضة، التى تمتلئ بها حوصلتها من أفعال زوجة أبيها، التى ضبطتها مع عامل التليفونات بقميصها الأسود فى حجرة النوم، وكم من أزواج الجيران اشتهاها، وقد خرجت لبسطة السلم تستدعى كل أزواج الجيران ليشهدو المشهد، غير أن صوتها لم يخرج، لأن أباها يعيش بقلب معطوب. وكأن القصة تلقى باللائمة على المرأة أينما كانت، خاصة عندما تسأله عما إذا كان متزوجا أم لا، فيأمره السارد ألا يكذب. ولما تعلم أنه متزوج، فعليه، كى يحافظ على زوجته، ويبتعد بها عن الآخرين، ان يقوم بكل تلك الواجبات {على الرجل المتزوج أن يحب زوجته التي اختارها بمحض حريته، وأن يشتري لها الأشياء التي لدي نساء الجيران. ولا يترك لها الحبل على الغارب. وأن يبعد عنها أزواج الجيران هؤلاء الملاعين الذين يلتصقون على الأبواب، وفي الشرفات كالذباب. وعليه أن يداعبها بين الحين والحين. وأن يرعى أولاده}. خاصة أن السرد قد سار بضمير المخاطب، وكأنها التعليمات، أو التنبيهات التى تلقيها السيدة الجالسة فى المقعد الأخير، فى الوقت الذى لم يكن للمستمع، أو أى من ركاب السيارة أى صوت بخلافها.

ويتمشى مع قصة المقعد الأخير ايضا، قصة “الأسطى ريعو” حيث حاء السرد بالطريقة التقليدية، المتصاعدة ، لتبدأ بعودة السارد من عزاء { ابن عم أبي قد مات عن عمر يناهز الرابعة والثمانين . ورغم وفاة ابن عمه منذ عشرة أعوام}. لينتهى بعد رحلة ضاجة بالصداع والألغاز، بوفاة السائق، الذى يتحايل كى يجمع النقود لينهى خطوبته التى مر عليها أربع سنوات بالزواج، كما هو متوقع. ورغم التفاصيل الطويلة، إلا ان الكاتب يعلم جيدا حدود عناصر القصة القصيرة، وأيضا ليمنح قارئه رؤيته جملة واحدة، الموت لا يعترف بالسن.

………………….

وإذا كانت كل قصص المجموعة، يمكن قراءتها برؤية سياسية، حيث نلمح أن شخوصها جميعا، من طبقات الشعب (الدنيا). إلا قصة واحدة جاءت فيها الرؤية السياسية واضحة، حتى تكاد تكون مباشرة، وهى تلك القصة الحاملة لعنوان المجموعة “كشك الأورام” والذى يعنى أنها تفرش ظلال رؤيتها على كل القصص، حيث تستطيع فى تلك القصة تلمس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الحاكم فى أبهته وصولجانه وتحكمه، متنقلا بين السلطات، يطبق القانون بنصه، والذى لا يطبق إلا على (الغلابة)، والذى بعد أن كان مأمورا فى الداخلية، أصبح اللواء أحمد المسيري رئيس حي جنوب القاهرة. يذهب إليه السارد، الذى أوقعه، سوء إدراكه- وقد يرجع ذلك لقصور فى التعليم، وانخفاض فى مستوى المعيشة- فى السجن سبع سنين، ليخرج بعدها، يسأل اللواء أحمد المسيرى أن يعطيه تصريحا بفتح كُشك، لكنه يرفض قبل أن يمر عام على خروجه من السجن. لتزداد مرارة العيش فى حلق صاحبنا.

فإذا ما استعرضنا شخوص المجموعة، فسنجد فى “كيوبيد الساحر” (فريدة ذات الأربعة عشر ربيعا، ابنة الخادمة). وفى “ألعاب خرافية وهندسية” (البواب)، وابنة الخادمة والخادم {المنزوعة الجمال، والعاطلة عن فتح ما بين فخذيها لرجل حقيقي مثل السيد كاف}. وفى “قاتلة السيد كاف”، حيث يخفى الكاتب الأسماء، ويكتفى بالحروف مثل السيد ك والسيدة س. لتنفتح الرؤية على المجتمع ككل، وحيث تتمنع السيدة س على السيد كاف، ليشعر بأن ذلك هو نهاية المطاف، ونهاية حياته (المعنوية) {ماذا لو كانت هذه مكيدة من السيد؟ السيد لا يفعل ذلك أبدا. ولقد أخرني إلى آخر الحياة. ماذا لو كانت هذه آخر الحياة؟ ليكن ذلك}.ثم يتساءل بينه وبين نفسه {هل بوسعي أن اؤخر الساعة التي في يد السيد؟} وليؤكد القدرية، أو الضعف الذى معه لا يستطيع فعل ما يريد. وهو ما يعود بنا إلى جبرية الإنسان، حيث يؤكد أنه رغم أنه السيد فى محيطه، فهناك سيد فوقه، يملك إختباره، ولا يرحم فى أحكامه، ويصبح القتل هنا موتا معنويا، ليستدعى الرؤية الشعبية العامة، والتى تنظر للرجل على أنه إذا فقد قدرته على الفعل.. فكأنه مات. ومن أماتته.. تلك الفقيرة إلى سبل الجمال. وكأن تلك الشخوص مفعول بها، وواقعة تحت سطوة السادة، دون أن يكون لهم من ينظر بالرأفة لهم. وليتحول “كشك الأورام” إلى كشك يجمع فيه سعيد نوح، أورام المجتمع، أو أوجاعه، وآهاته الصامتة، والتى حَمَّلَ نفسه مسئولية سماع تأوهاتهم المتألمة، وأن ينقلها إلينا بالصورة المُوَضِحة، والصياغة الشاعرية، النابعة من باطن الفتئات العائشة فى الحارات، ولنرى بها المجتمع الحقيقى، الذى لم يسع السادة لمعرفته.

………………………………..

[1] – سعيد نوح – كلما رأيت ببنتا حلوة أقول يا سعاد- الهيئة العامة لقصور الثقافة – 1995.

[2] – سعيد نوح – كشك الأورام – منشورات يتانة- ط1 2016.