بولص آدم

كان في السوق، يتنقل بثقل تحت شمس خانقة ووجوه متجهمة وروائح خضار ناضجة أكثر مما ينبغي. كل شيء كان يضغط على صدره. الهواء نفسه بدا وكأنه يخرج من رئة قديمة تئن. ثم وصلته الرسالة.

أخرج هاتفه ليرى ما الذي استعجل أحدهم وسط هذا القيظ. صورة غروب، وجملة طويلة مقسّمة كسطر شعري، تعلوها عبارة منسوبة إلى زوربا اليوناني:

“حين يطلّ الليل، أجلس كطفلٍ عند عتبة النجوم وأسأل نفسي: كم من الأحلام خبّأتها في جيبي ولم أجرؤ على إطلاقها؟ كم مرة خبأت دمعة كي لا يراها أحد، وتركت قلبي يذوب مثل شمعة في صمتٍ عميق؟”

قرأها. قرأها مرة أخرى. ثم وقف ساكنًا كأن حرارة النهار قد تجمدت فجأة.

زوربا؟ قال هذا؟ الرجل الذي رقص على قبور أصدقائه وشرب من كأس الحياة حتى آخر قطرة؟ الرجل الذي كانت صلاته أن يحتضن امرأة أو يضحك أو يأكل بيدين متسختين بالعمل؟

كيف تحوّل إلى شاعر شاحب يتأمل الدموع المخبوءة والشموع الذائبة والنجوم البعيدة؟

رفع عينه عن الشاشة. نظر حوله. بائع البطيخ كان يصرخ “أحمر من خد البنت!”

هز رأسه، كأنه يريد أن يهز الاقتباس من زوربا.

لا شيء من هذا الكلام يشبهه. لا رائحة العرق، ولا صخب الضحك، ولا لهاث الرقص، ولا حتى الله في هذا التأمل الحزين المتحذلق.

في البيت، فتح خزانة الكتب فورًا، أخرج الرواية. طبعة قديمة بلون الخردل، الصفحات مهترئة من كثرة ما قرأها. قلب الصفحات كأنّه يفتّش عن تهمة ألصقت بصديق قديم. لم يجد شيئًا من الذي قرأه في الرسالة. لكنّه وجد هذه:

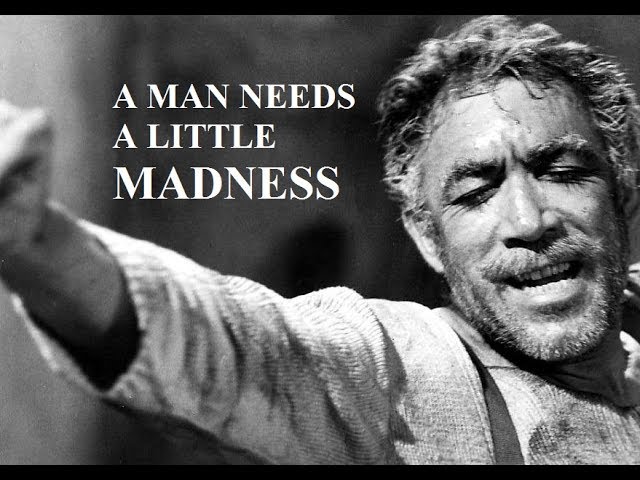

“كل رجل يحتاج إلى القليل من الجنون، وإلا فلن يجرؤ على قطع الحبل والتحرر.”

تنفّس ببطء. نعم، هذا هو. هذا هو زوربا. ليس شاعرًا يتلاعب بالكلمات لينسج ألحانًا حزينة مزيفة، بل رجل يقفز بقوة في أعماق اللآمألوف ليتذوق الحياة بعنف وجنون.

أطفأ الهاتف. شرب كوب ماء بارد كمن نجا من خدعة.

ولصق على ثلاجته ورقة كتب عليها بخطّ واضح:

“أترى كيف أتحرك؟ أرقص. كلما وجدت نفسي في ورطة، أرقص.”

ثم راح يراقب قطة في الزاوية تحاول الانقضاض على ورقة شجرة هاربة.

تنفّس. ضحك. وشعر أن زوربا، أينما كان، يصفّق له.