أحمد كامل

الكتابة مأزق؛ حياة مزحومة بالمُعاش يبحث في ثناياها الكاتب عن نقطة انطلاقه، وربما يؤدي به ذلك الزحام وغنى المُعاش، إلى الشعور بالفوضى؛ ومن ثم إلى الارتباك والتسمر العاجز أمام الصفحة البيضاء بدلًا من القدرة على الإنجاز.

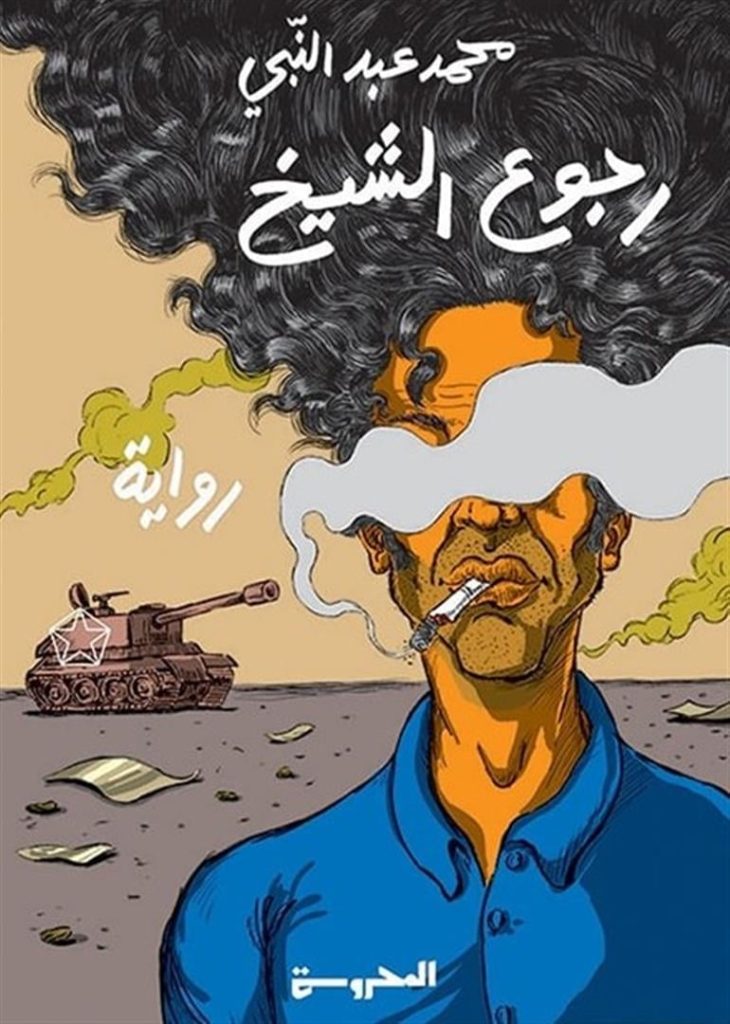

هكذا تجري أحداث رواية “رجوع الشيخ إلى صباه” لمحمد عبد النبي، الصادرة في طبعتها الأولى عن دار روافد عام 2011، والتي أعادت دار المحروسة نشرها في طبعة جديدة العام الحالي.

ينقل عبد النبي هذا المأزق من خلال بطله “أحمد رجائي”، الكهل الذي يقرر كتابة روايته الأولى، وهي رواية يعرف أن حياته سوف تنتهي ببلوغه جملتها الأخيرة. سبق للكهل محاولات كثيرة في هذا الشأن وباءت جميعها بالفشل، لكنه هذه المرة لن يكتبها بمفرده؛ سوف يكتبها معه شاب يحمل اسمه ذاته: “أحمد رجائي” أيضًا، ومحبوبة شابة متنافس عليها من قبل الرجلين. الروائي هنا صار ثلاثة شخوص معًا، رجائي الكهل ورجائي الشاب بالإضافة إلى المحبوبة منى، هل هؤلاء جميعًا هم الشخص نفسه؟ الكهل بخبرته “نضجه” والشاب بعنفوانه والأنثى بحدسها؟ يجوز؛ ففي أحد الحوارات عن الرواية يقول محمد عبد النبي: ” كل شخص فينا بداخله كهل مثل أحمد رجائي يشده للاستكانة والعزلة وشاب يشده لتجربة الحياة. أنا بداخلي الاثنان“.

بالطبع، يحيلنا العنوان إلى كتاب “رجوع الشيخ على صباه في القوة على الباه” لابن كمال باشا؛ هذه العتبة تدفع القارئ إلى الاعتقاد بأن ثمة إيروسي يغلب على الحكاية، وصحيح أن الشيخ “رجائي” يستعيد ذكريات علاقاته الجنسية وتفاصيلها، بين ما يستعيده عمومًا من أحداث حياته، لكن لا يمكن اعتبار ذلك أساسًا لقراءة العنوان في ضوئه؛ لقد مضغ رجائي ذكرياته كلها بلا تفرقة ولم تتمحور على الفعل الجنسي وحده، وكان الاتصال بين الشيخ وصباه يتحقق من خلال العودة إلى هذه الذكريات كلها، وفق ما يردد “رجائي” الكهل: “اشتريت هذا الدفتر الجميل من بائع عجوز، يصلح أبًا محتملًا لي أو لأي عابر سبيل، وكأن سنه المتقدمة أشعرتني بأنني استعدت حقًا شبابي، أو لعله سحر هذا الدفتر”.

إن الظلال الإيروسية للعنوان تحضر كاستجابة للحميمية التي ترافق استعادة هذه الذكريات والتلذذ باجترارها. فحالة الاستعادة والتأمل “النارسيسي” في الذات (التي تفرضها الكتابة على “رجائي” الكهل)، يمكن أن يُفسّر في ضوئها عنوان النص، باعتبار الهيام في الذات والاستغراق فيها.

إذًا يكتب عبد النبي عن حالة الكتابة؛ معيدًا توظيف تقنية الميتاسرد، وهي تقنية استخدمت من قبل في أعمال أدبية لسيرفانتس وبول أوستر، ولم يستخدمها عبد النبي لاحقًا في أي من رواياته التي تلت “رجوع الشيخ”، سواء في رواية “في غرفة العنكبوت” أو رواية “كل يوم، تقريبًا”، على الرغم من أنه نفّس عن ذلك في أعمال أخرى تتعلق بالكتابة وممارساتها وتقنياتها، كما في كتابيه “في غرفة الكتابة” و”الحكاية وما فيها”.

ويستعرض عبد النبي حيرة بطله “رجائي” أمام الاحتمالات المتعددة، وما المناسب لخلق روايته الأولى، فهو يشترى دفترين وقلمين ليتجنب انقطاع الحكي إذا ما أسهب، ثم يترك ذلك وراء ظهره كي ينشغل باستعراض تعريفاته لماهية الروائي كأنه يماطل أو يخشى مواجهة الورقة، وفي أحيان أخرى يتمسك بالجذور من خلال اللغة، فينادي الشاب “رجائي” بكلمة (بُني)، أو يبدأ الحكاية بشكل تقليدي منطلقًا من ملابسات ميلاده وزواج أبيه.

إننا أمام بطل خائف، مرتبك أمام الخيارات التي يتوجب عليه اتخاذها في بناء روايته، وخلال ذلك ثمة استحضار لكُتّاب آخرين ولأساليبهم من جانب “أحمد رجائي”، مثل بول أوستر، وربما لو تعمّق عبد النبي في هذه اللعبة وفي استحضار كُتّاب آخرين واستعراض احتمالات وجودهم وحضورهم في ذهن رجائي، وتأثير ذلك على مشروع روايته، لأضاف ذلك بُعدًا آخر إلى العمل، كشيء مشابه أو على نمط ما قدمه كالفينو في روايته “لو أن مسافرًا في ليلة شتاء”.

ومع ذلك، يفر “أحمد رجائي” من قراءات قديمة، هو لا يريد أن يخرج حكاية ممسوخة ناتجة من أثر كتّاب أخرين، وبالرغم من حيرته حول التقنية والحبكة اللازمة لأحداث الرواية بين تجارب روايات سابقة، إلا أنه يعلن رفضه لأي محاولة للقص واللزق على حد تعبيره. ويتجه إلى نفسه “إذا كانت هذه روايتي الأولى وربما الأخيرة، فلابد أن أكتبها عني”

ونتيجة ذلك التورط، فإن مذياع مترو الأنفاق يعلن “نوجه عناية السيد أحمد رجائي إلى أن الوجود كله يستمع إليه، وينصت إلى أفكاره وخيالاته”. وهو ما يعتبره “رجائي” مهانة كبرى، إن هذا التعري الذي تفرضه الكتابة عائق آخر أمام الحكي، وهو ما يعبّر عنه “رجائي” بالإشارة إلى أن تجربته في السجن لم تقتصر مهانتها على الجوع أو الضرب، بل امتدت لما هو أقسى “فبالنسبة لأحمد كانت المهانة الحقيقية تتمثل في اضطراره للانكشاف، أنه هناك دائما متاح للجميع”. هكذا يتحول فعل الحكي إلى لذة ماسوشية تربط الروائي من عنقه.

وبينما ينشغل الكهل أحمد رجائي بالبحث عن الصورة الكاملة، فهو يمثل الروائي المنضبط الصارم الذي يريد أن يقدم رؤية كاملة ومتماسكة لعالمه، يريد أن يحتويه مثل خالق يعرف عن ذرات رمال عالمه كما يعرف عن تلاله وجباله، وربما أن هذا ما يساهم في تعطيله عن التدفق. ففي المقابل، يرشده ابنه الوحيد “عبد الحليم” إلى مسار مختلف، وهو الابن المنعزل والمصاب بالتوحد، والذي يكتفي بخلق عشرات الرسومات للتفاصيل الصغيرة، غير عابيء بالترتيب أو بالتماسك؛ “خرج أحمد من الغرفة يومها ومعه ملامح وجهه كلها، موزعة على عشرات صفحات الرسم”. وكأن عبد النبي يريد أن يلفت الانتباه إلى أن هذا التفكك الطفولي وهذا اللعب دون ضابط، هو أحد الجوانب الهامة في معالجة العجز عن الكتابة، فحين نرتطم بحائط يصدّ عن إيجاد الرؤية المتماسكة وتشييد البناء بدقة، وفق ما في المخيلة، فإن ترك اليدين وقليل من اللهو البريء دون حساب، ربما في إمكانهما مدّ الكاتب بحلول أخرى لم تكن في حسبانه من الأساس.

يتجلى ذلك أيضًا في تقسيم الرواية إلى دفترين، في الأول يسير الحكي بشكل مُهندس، ينتقل بحساب بين ذكريات الشيخ أحمد رجائي وبين حاضره. فيما في الدفتر الثاني، يبدو الحكي مندفعًا ومتداخلًا بدون حسابات، تقتحمه الهلوسة تحت تأثير غيبوبة الشيخ، أو تحت وطأة خسارات الشاب “أحمد رجائي”. تبدأ الرواية بيد الكهل وتنتهي بيد الشاب؛ فهل استعاد “أحمد رجائي” شبابه مع آخر كلمات الحكاية؟ هل جددته؟ هل تحقق له، بشكل ما، الخلود من خلال الحكي؟