محمد أبوالدهب

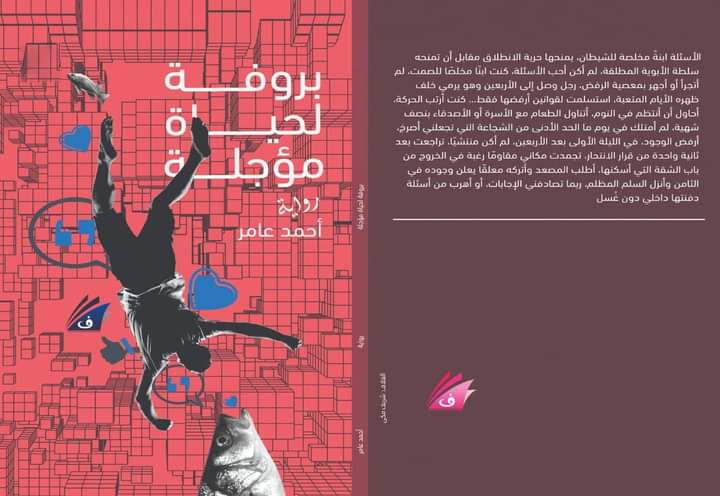

“ليس لدى الأسير حكايات طريفة أو مسلية، ليحكيها لكم، وليس لديه ما يثير دهشتكم؛ فقد تجرد من اسمه قبل أن يتجرأ وينكشف عليكم، لم يتخل عن عزلته، إنما أراد أن يشارككم لتسخروا منه مثلما تسخرون من أنفسكم، فقد عاد إليكم بلا بطولة أو حكاية تستحق أن تبقى”.. هل كان الروائي أحمد عامر يبرم عقدًا مع قارئه من البداية يقضي بألا يترقب منه تشويقا أو تسلية، بل سخرية وشهادة بالفناء؟ ربما. لكن هذا لن يمنع حصول الدهشة بأي حال، الدهشة التي تبرأ من التورط بإثارتها، فتبرُّؤه أول مقامات توكيدها، كأنه يقول: لن أدهشك، لكن إذا لم تندهش فأنت غير جدير بوجودك! كما أن هذا العقد، إذا سلمنا بصحة توقيعه، لا يتضمن بنودا عن الحكايات فحسب، إنما عن الطريقة التي ستُحكى بها هذه الحكايات، فاللعبة قوامها السخرية؛ يتجرد من اسمه ومن أن يكون مدهشا ومسليا مع وعد بأن يحافظ على عزلته، على مسافة لا تذيب الكلفة بينه وبين قارئه، حتى لا تصير الأمور عائمة، ليدخل إلى عالم مغاير، بديل وافتراضي أكثر منه حقيقي، فقط ليمنح أهل هذا العالم فرصة ليسخروا منه مثلما يسخرون من أنفسهم.. ورضاؤه طواعية، بل إقدامه، بأن يصير مادة للسخرية، ليس أوضح من دليل على أنه الساخر الأول، الوحيد، في عرض ال(وَن مان شو)، بعقليته الإبستمولوجية الساعية إلى بناء نسق أحادي صارم، داخل كواليس هذه البروفة لحياة انقضت بالفعل ولم تؤجل، انقضت من قبل أن تُجرى عليها البروفات الإعدادية المناسبة واللازمة، وبالتالي فإن هذه البروفة المدّعاة، المقامة بعد انتهاء العرض الأصلي، وبعد تصفيق الجمهور إعجابا أو تصفيره استهجانا، ليست أكثر من حيلة أخرى، أساسية، من أحاييل الساخر الأول، كأنه يقول: إنني، إذ أعطيك فرصة السخرية مني، لا أفعل غير السخرية منك!

بلوغ (محمد حسين كامل) الأربعين هي لحظتنا الروائية الحاضرة، وما أدراك ما بلوغ الأربعين! وما أكثر دندنة الكتّاب حوله في أعمال قصصية وروائية وشعرية! الرقم المحيِّر في ميزان العمر، المذكور في القرآن! يشغل بالغيه ويؤرقهم، يُسلمهم عالقين بين نظرتهم إلى العالم ونظرة العالم إليهم، ومحمد حسين كامل حائر بين تخلّصه من أثر ماضيه (أربعون سنة فائتة بكل ما لها وعليها) واستعادته كميكانزم دفاعي ليكمل رحلته، لا يدري ما هو أصوب قرار يمكن اتخاذه وتنفيذه بعد مناهزة هذه العتبة. وحين يتزامن ذلك مع الاحتفال بالعيد الخامس لفشل الثورة مع مجموعة من الأصدقاء بما له من إيقاع ساخر (يحافظ أحمد عامر على حالة العضونة بين الذاتي والموضوعي، بين العام والخاص، كما دأب في أعماله السابقة، ولعلها تجلّت هذه المرة بشكل مختلف -التخفّي بإزار السخرية، لا أزال مُصرا!) ثم مع حادث سيارة يبدو بسيطا لكنه يتسبب في إغماءة قصيرة له، ثم في انفجار قوي لمشاعره وأفكاره ومراجعاته، انطلاقا من حالة مساءلة للنفس عما ذهب وعما يمكن أن يأتي، تنتهي إلى الاعتراف بالانهزام أمام إخفاقات تترى دون تبيّن معالم واضحة لمستقبل مأمول، لدرجة التفكير الجدّي في الانتحار.. ونجد أنفسنا أمام سؤال مطروح بقوة: هل هناك أسباب على نفس القدر من الجدية لهذا الشعور الفادح بالانهزام، المتبوع بخطوتين عمليتين، وإن بقيتا واهنتين، للتخلص من الحياة، أم أنها حيلة أخرى من الأحاييل؟ هو موظف مستقر، وزوج لزوجة مُحبة، وأب لأطفال راضين ومَرضِيّ عنهم، يمتلك بيتا وسيارة، وجماعة من الأصدقاء الذين يتشاركون أوقاتهم محبطين متهكمين، ثم إنه يختلي بنفسه أحيانا في زاوية أو مسجد صغير، ربما في غير وقت صلاة، ليسدّ خانات روحية.. لا يبدو إذن أن ثمة معضلة كبرى تغيم على مشهده، اللهم إلا عدم قناعته بما آل إليه حال وطنه (وهذا معفوّ عنه لأنه ليس مسؤولا وحده)، مع بعض العُقد العابرة التي عايشها في طفولته وصباه.. لماذا لا يني يواصل الإلحاح على إذاعة إحساسه بهذا الإنهاك الوجودي، إذا جاز التعبير؟ وإنه في الأخير يجد ملجأه، ويقع على بديل لواقعه غير المهضوم، معادل للانتحار رغم خفة وطأته الظاهرة، في مصاحبة المعزولين، المطرودين، طوعا أو كرها، من حيواتهم الأولى إلى الغابات والممالك الإلكترونية.

“كل ما عليك هو أن تحكم غلق الباب وتجلس وحيدًا بينهم”.. “لا تغامر، لا تنجذب إلى أحدهم، أو إحداهن، فتخلع قناعك، قناعك هو بطاقة الهوية هنا، هو الحد الفاصل بين العالم الذي هربت منه بإرادتك، واخترت هذا الوطن الذي منحك كل ما سقط منك، أو سرق منك هناك”.. تتضح معالم هذا العالم التعويضي المُستنجَد به حتى من قبل ولوجه، إنه مأوى الهاربين المستبعَدين المسروقين، المتخفّين وراء أقنعة لا تمحو حقيقتهم ولا يخدعون بها أحدًا، لا يخدعون إلا أنفسهم، كل ما في الأمر أنهم متوهّمون، والتوهم أهم وأنسب شروط الالتحاق بعالمهم المصطنع المهروب إليه، إنه حقا عالَم فضائيّ! وبمراجعة الأسماء التي اتخذها أعضاء هذا التجمع، بعد أن تخلصوا من أسمائهم الأصلية كشرط أول للحضور، وبما يناسب أداء بروفة فات أوانها، نجدها تشير إلى مزالقهم السلبية التي اختاروا الخوض فيها، وتؤكد النزوع إلى الانسحاب، ومن قبل هذا وبعده تجلب السخرية: (المكتفية بالصمت/ الغارق في بحر الحياة/ المعتصم بالله/ الهارب وحدي/ أميرة زوجي!……) كل هؤلاء في (مملكة الهاربين)، حتى وإنْ بدت أسماء برّاقة، منتقاة، محملة بالرسائل. والأجلب للسخرية أنهم –حفنة الهاربين- لا يكفون عن تداول الحكم والمقولات التي تنمّ ظاهريا عن خبرة عميقة بالحياة، الحياة التي قضمتهم وابتلعتهم وردّتهم إلى ما صاروا إليه، لينكشف أنها خبرة جوفاء مصطنعة، لا تنطوي إلا على براعة زائفة في الاقتباس والتأويل والتحريض، خذ مثلا فتحًا من فتوحاتهم الفضائية كما ساقتها الرواية: “لا فارق كبيرا بين التمسك والتفريط، فقد تخطط طويلا للحصول على شيء وأنت تتخلص منه نهائيا بلا إرادة منك، مثل لاعب أحمق انفرد بالشباك وركل الكرة بعيدا نحو الجماهير الغاضبة/ إذا كنت تريد أن تحيا، فعليك أن تكتشف أسرار عالمك السري جدا، أو تسلم روحك لخازن الأرواح ليصفها بين ملايين الأرواح المهملة” هل بوذا مَن يتكلم! أم إنه عرّاب من عرّابي التنمية البشرية! لماذا أنتم هاربون متوارون فاشلون إذن؟.. وإذا جاز الاتفاق على أن هذه المقولات هي قناعات الروائي، كما رأى بعض مَن قرأ الرواية، يبثها بين حين وآخر، فإنه إذ يبثها في هذا السياق وذلك الظرف، لا يبغي من وراء ذلك إعلاء قيمتها كما قد يقول نفس البعض، إنما ليسقطها ويعلن الكفر بها و”سيزيفيّة” الاستمساك بها! وأعتقد أنه من الضروري الالتفات إلى الطريقة المتسلّقة التي يمضي بها السرد، والتي تقدم لنا هؤلاء الهاربين كما لو أنهم ليسوا إلا صورة واحدة تتكرر متناوبة أو متزامنة في مرايا مختلفة، رغم اختلاف طبيعة ميولهم وخطاباتهم وأهوائهم وتناقضها أحيانا، بين الدوغمائي والسلطوي والأصولي والليبرالي ومَن لا يحمل خطابا من الأساس مع ادّعائه غير ذلك، ولعل التجاذب والتنافر الذي يحكم الروابط سواء بالذات أم بالآخر هو ما قد يحفّز كل قارئ ليعثر على مذهبه ودلالته ويتأول وجوده على نحو من الأنحاء، كأن رواية (بروفة لحياة مؤجلة) هي رواية الضمائر المتمايزة معا، رواية الأنا والهو والأنت، وذلك تحديدًا ما يجعلها غير مستأنسة وأليفة، على غير المتوقع، لدى القارئ العابر، ويقنع القارئ الجاد بأن قراءة واحدة لرواية كهذه لا تكفي!

ونعود إلى (محمد حسين كامل)، وقد تبين لنا أن اندفاعه في خوض حياته الإلكترونية الطافرة لم يكن بهدف الانشقاق على الذات أو الخروج من الجلد على أمل الالتقاء بآخَر وصنع بداية نوعية، بالأقل كان الهدف الذي لا يمكن تحقيقه، وما تحقق هو إضافة برهان فوق برهان على ضرورة تكريس النفور من هذا الآخر وانعدام المطمح في تواصل فعال معه، كأن هذا التواصل لا يعدو كونه وهما من الأوهام الإلكترونية المتواترة، والمأزق الذي يتم طرحه بوضوح أن الفكاك من هذا الوهم لا يكون أبدا بنفس سهولة اعتناقه، بل يُعد جريمة، لا تقل فداحتها عن جرائم –على حد توصيف الرواية- ارتكبها محمد حسين كامل، أو ارتُكبت في حقه إبان عالمه الواقعيّ الأول، السابق بلوغه الأربعين: “جلس مهدودا، لم يحسم أمره، تردد قبل أن يرتكب جريمة جديدة، فيغادر بوابة مملكة الهاربين دون رجعة”، كأن ممارسة الحياة، سواء كعرض أصلي نهائي أم كبروفة تجهيزية لم تعد إلا جرائم متتابعة يقترفها قاتل متسلسل. ولا غرابة، فبطلنا الباحث عن الله والحب والوطن والمعنى، لم ينتقل إلا من أحجية أقنعة زائفة إلى أحجية أقنعة أشد زيفًا، لم تعبر به قنطرته إلا من الجانب الذي يملكه مُدّعون لنبوَّات من صنع الفظاظة تقوم معجزاتهم على حيازة المال والسلطة وتوابعهما وعلى التشدق الدائم بمقولات الحق التي يراد بها باطل، إلى الجانب الذي يتوهم امتلاكه مدّعون آخرون لنبوَّات من صنع إحساسهم بالغبن والهضم تقوم معجزاتهم على الاستمراء المتقَن للهروب والكسل والوهم وعلى ترديد مقولات الحق ذاتها التي سرعان ما تضيع في الفضاء.. نعم، الجميع كاذبون على نحوٍ من الأنحاء، لكن أنبياء الجانب الثاني يظلّون على الدوام أشباح ضحايا وفرائس لأنبياء وصيادي الجانب الأول. ولعل هذا مبلغ دلالة انتهاء مباريات الكرة بين شلة الأصدقاء دائما بالتعادل السلبي والانسحاب الصامت، بل إن الراوي اعترف صراحة باستسلامه لهذه السرعة الصفرية التي تتحرك –لا تتحرك بالأحرى- بها الأمور: “أنا الهارب من ظلام إلى ظلام، ومن المستحيل إلى عمق الغيب”. لهذا لم يكن هناك مناص من أن: “يفترش الأرض، يبدل الأوراق، ويمنح روحه هدنة حرب، ليفكر من خارج المعركة، أو يقبل شارة الحداد التي ستخلد ذكراه، كشهيد مجهول ليس له بطولة تُذكر”. وإذا كان ابن رشد قال يوما: “بالفضائل يصير الإنسان إنسانا”، فروايتنا تستبق قوله وتطالب أولا أن تصير الفضائل فضائل ثم ننظر بعدها ما الذي يمكن أن يصيره الإنسان!

ربما كانت من مقاصد هذا النص أيضا، مقاصده الساخرة، أن يُكتب هذا العالم، المتسم بالهزل والنفاق والكذب والركاكة والتداول والادعاء، بلغة جادة رصينة مكثفة حمّالة أوجُه وشاعرة، لتظل هذه المسافة بين المكتوب والمكتوب عنه هي مسافة الرفض والسخرية، سواء على مستوى التراكيب والترادفات التي طاوعت أحيانا تيارات الذهن المتداعية في التقطيع البالغ للّحظة المروية، الحدّ الذي يتطلب تنبُّها وربما صبرا من القارئ، أو على مستوى شكلي آخر يخص طريقة تقسيم وترقيم الفصول، أو على مستوى تحميل المعاني بكشوفات وتصاوير ذات أنفاس شعرية ساهم تكرار وُرودها على مدار العمل في نقل أزمة (محمد حسين كامل) المرسومة والمحددة إلى الأبعد والأعلى لتصير أزمة وجودية خالصة فوق مكانها وزمانها وشخوصها، وربما أنتج ذلك ما تحدثت عنه سابقا من عدم التآلف الظاهريّ بين رواية كهذه وقارئ عابر (طيّاري!)، وأن قراءة واحدة قد لا تكفي، وعلى أيّ حال: ما الضير في ذلك؟ ما الضير في قراءة الرواية –أية رواية- أو بعض فصولها أكثر من مرة؟ وقد شبعنا في الأعوام الأخيرة من سرد الرَّص وسرد الدَّش وسرد أرباب البيوت وربّاتها وسرد المراهقين وسرد طلاب الجامعة وطالباتها وسرد تلخيص الأفلام الأجنبية وسرد الدولارات (عفوا، سرد الجوائز! ولا أعني بالطبع كل الجوائز).

تحية للروائي أحمد عامر على جرأته في مغاضبة الرائج!